科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

“寧波爭貢”是嘉靖二年發生在明代浙江市舶司所在地寧波的一起惡性外交事件,當時日本大名細川氏和大內氏兩方勢力的貿易使團因為貿易資格問題大打出手,最終發展到在寧波當地劫掠的程度。但這起事件的影響力并不止于此。寧波爭貢事件發生之后,朝廷中保守的士

“寧波爭貢”是嘉靖二年發生在明代浙江市舶司所在地寧波的一起惡性外交事件,當時日本大名細川氏和大內氏兩方勢力的貿易使團因為貿易資格問題大打出手,最終發展到在寧波當地劫掠的程度。

但這起事件的影響力并不止于此。寧波爭貢事件發生之后,朝廷中保守的士大夫官僚把矛頭直指海外貿易,認為是海禁執行得不夠徹底,因而導致了寧波爭貢,最終推動嘉靖皇帝廢除了當時明朝三處市舶司中的兩處,僅保留廣州一處對外窗口。

寧波爭貢事件改變了明朝的海禁政策,進而對嘉靖朝的倭寇問題產生了影響

但讓嘉靖皇帝和當時保守官僚想不到的是,當時整個東亞海上貿易已經非常繁盛,中國沿海居民、日本人、葡萄牙人、朝鮮人形成了一股龐大的海民力量,中后期的明朝廷斷然加強海禁不僅擋住了海盜,也斷了海民的生路,為十幾年后戚繼光等人拼命平息“倭寇”埋下了伏筆。

寧波爭貢事件的核心是爭貢,爭貢爭的是大明朝給日本幕府的“朝貢”。

當時,朱元璋建立明朝之后,也比較頭疼沿海日本浪人等的襲擾,就多次派人到日本商談沿海倭寇的事情,但當時日本一盤散沙沒有話事人,也就沒個結果,直到洪武二十五年(1392年),足利幕府第三代將軍足利義滿整體上統一日本,建立室町幕府,對打擊浪人和加強與明朝的貿易關系非常感興趣,加強了與明朝的聯系,終于在朱棣繼位之后不久,以稱臣納貢的方式與明朝建立勘合貿易關系,正式加入明朝的朝貢貿易體系。

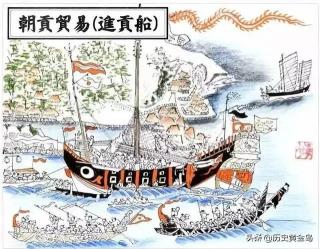

朝貢貿易是歷史學上專門來形容宋代以來中國王朝與周圍國家的一種貿易關系,但與其說是一種貿易關系,稱其為政治制度安排更加準確一些。

明初嚴格施行海禁,片板不許下海,中外海上貿易的唯一方式就是朝貢貿易。所謂朝貢貿易,就是其他國家以上供的方式攜帶貢品與部分商品來明朝交易。其中官方的活動主要是“上供”,其他國家給大明朝送上貢品,大明朝作為天朝上國會返還比貢品價值高數倍的回賜物品。這一環節結束之后,使團就可以按照明朝官方規定的時間地點把攜帶而來的商品與明朝進行交易,這就是所謂的朝貢貿易。

單純從貿易角度來看,朝貢貿易限制很多,明朝廷也處在一種類似于冤大頭的角色,別人奉承幾句就可以用低價值的貢品換取高價值的回賜。但黃金島上文介紹過,朝貢貿易本質上是一種政治安排,是把中央朝廷內部的君臣關系擴展到了東亞其他地區,明朝以豐厚回賜換取這些國家的稱臣,構建起了一個以明為中心的東亞秩序,也算是一個交換了。

朱棣當年與足利義滿建立朝貢貿易關系的時候是非常正式的,明成祖賞賜給足利義滿龜鈕金印一顆、勘合(朝貢通行證)一百道,并且約定此后日本來“朝貢”的時候必須由浙江寧波登陸,而且要攜帶這個堪合才有效,這些規定嚴格了日本幕府與明朝的朝貢貿易資格,也讓這種資格成為一個寶貴的資源。

本來貿易資格雖然寶貴,但掌握在室町幕府一家手中也沒有什么問題。結果到了15世紀中后期,隨著1467-1477年的應仁之亂爆發,日本室町幕府之下的封建領主之間發生內亂,范圍除九州等部分地方以外的日本全境,日本進入戰國時代,室町幕府失去對手下各方勢力的控制,日本室町幕府衰落,其他國內大名勢力膨脹,開始爭奪與明朝的朝貢貿易權力,而寧波爭貢事件中爭的,其實就是這個與明朝朝貢貿易的資格。

寧波爭貢事件發生在嘉靖二年,但伏筆卻已經是早早埋下了。上文說過日本在15世紀中后期進入了戰國時代,就如同中國歷史上的多次分裂時期一樣,群雄逐鹿,時局混亂,而堪合只有一套,這讓利潤豐厚的朝貢貿易成為日本各大名眼中的肥肉。

當時,朝貢貿易離開幕府將軍足利義持控制之后,被細川氏和大內氏把持。正德年間的第八次朝貢貿易中,細川氏和大內氏還按照默契分別安排了一船和兩船貨物,并安排了統一的商隊使臣。但隨后細川氏不甘心,在船隊出發前悄悄又安排一個中國人宋素卿率領一艘船出發前往大明。

宋素卿一艘船先到,并且通過賄賂等手段在沒有國書的情況下完成了朝貢貿易,算是補足了細川氏的收益,但正式的第八次朝貢貿易船隊到達后,明朝廷因為日本商隊混亂,于是先是由禮部初年禁止宋素卿再擔任使臣,隨后給大內氏發放了新的堪合,也就是正德堪合。

結果到了嘉靖二年第九次日本朝貢貿易的時候,有了先前的不愉快,細川氏和大內氏直接分別安排了船隊駛向大明,細川氏領頭的還是這個宋素卿。

到達寧波之后,市舶司查驗之下發現了新舊兩份堪合,于是出現了新舊、真假之爭,背后其實爭的還是獨斷與明朝的朝貢貿易。

兩方勢力關系緊張,結果這個時候寧波市舶司的監管太監又分不清楚輕重收受細川氏大量賄賂,讓細川氏先進入港口驗貨,又在宴請的時候把細川氏排在上座,激化了兩方的矛盾。

日本使團成員海盜海民身份兼有,大內氏自覺受到了損失,惡向膽邊生直接動手了。先是趁夜搶出被明朝保存的兵器,隨后直接殺向了細川氏使團,細川氏沒有兵器,正使當場被殺,宋素卿逃出后被明軍保護起來。

隨后大內氏使團暴露本性,直接殺出了市舶司,猝然之間明軍沒有防備,被其大肆燒殺搶掠了一番,提前上演了幾十年后倭寇的作為。在大內氏奪船出海逃回日本的過程中,明軍備倭都指揮劉錦、千戶張鏜率軍追趕,不幸戰死。

事件演變成了一起惡性外交事件,明廷震怒,將宋素卿逮捕下獄,而大內氏使團則早已經逃入大海不知所終。不過大內氏在海上的時候遇到海風,一艘船被吹到了朝鮮半島,部分大內氏使團成員被朝鮮守軍抓獲,隨后唄朝鮮國王移交給了明朝政府。兩邊對峙之下,明朝政府獲悉了兩波使船出發先后和宋素卿居中賄賂的事情,最終于嘉靖四年將宋素卿處死。

寧波爭貢事件之后,日本戰國時代混亂程度加劇,東亞中日朝三者之間海域海賊增多,使船航行受到較大威脅,明日朝貢貿易時斷時續最終名存實亡了。

嘉靖二年的寧波爭貢事件被迅速平息下去了,但圍繞這件事的爭論卻綿延許久,并對整個嘉靖朝的對外政策產生了深遠影響。

對明朝而言,朝貢貿易的重點在于朝貢,在于構建起的以大明朝為中心的東亞政治秩序,而不是這種貿易帶來的豐厚的利潤。而日本朝貢使團在寧波大打出手,顯然妨害了這種政治秩序的運轉,有損天朝國威,給當地居民也帶來了傷害。

與宋代相比,明清時期更趨保守,明朝中央的實力派們絕大多數都是出身地主家庭,他們的利益在維護天朝上國的尊嚴,他們的利益在湖廣江浙等地大片大片的豐腴土地,東海波濤之上的無數白銀他們看不見摸不著,也就不會有什么動機去維護這種麻煩的貿易體系,所以進一步加強海禁的政策順理成章的出臺了。

嘉靖八年,明朝廷撤銷了寧波市舶司,東海之上利潤豐厚的官方貿易大門被關閉了,但卻引發了令人意想不到的后果,在生存的壓力之下,在白花花銀子的誘惑之下,越來越多的海民開始以私人方式參與到了東海貿易之中,與明朝政府的矛盾被激化,其中許多人都鋌而走險走上了對抗明廷的道路,最終助推了隨后不久的嘉靖大倭寇現象的出現。

明朝倭寇從洪武年間就開始出現,但論烈度和危害,以嘉靖一朝為最,著名電視劇《大明王朝1566》其中的一條主線就是東南倭寇問題,嘉靖皇帝、司禮監太監、嚴嵩內閣、裕王、胡宗憲戚繼光等各路人物圍繞倭寇問題展開了明爭暗斗。

大體來看,嘉靖朝倭寇問題有外因,也就是日本進入戰國時代之后,沒有了統一的政治團體掌控局勢,亂象叢生,但寧波爭貢事件之后的明廷嚴厲海禁同樣有重要影響,原因就在于嘉靖朝的“倭寇”不僅僅是日本人,還有大量東南沿海居民、朝鮮人乃至葡萄牙等西洋南洋人。

《明史·日本傳》記載:

大抵真倭十之三,從倭十之七。

近來不少學者的研究也指出,嘉靖朝的倭寇有不少走投無路或者覬覦東海貿易利潤的東南沿海居民。

甚至我國學者林仁川談到:

“倭寇”的首領及基本成員大部分是中國人,即海上走私貿易商人,嘉靖時期的御倭戰爭是一場中國內部海禁與反海禁的斗爭。

親身參與平定倭寇的譚綸也說道:

閩人瀕海而居者不知凡幾也,大抵非為生于海則不得食。海上之方千里者不知凡幾也,無中國綾綿絲之物則不可以為國。禁之愈嚴則其值愈厚,而趨之者愈眾......今非惟外夷,即本處魚蝦之利與廣東販米之商,漳州白糖諸貨,皆一切禁罷,則有無何所于通,衣食何所從出?如之何不相率而勾引為盜賊也。

不管是利潤的驅使,還是僅僅為了某一條生路,沿海小商販們都有十足的動力參與到東亞貿易中,在寧波爭貢事件之后,嘉靖皇帝厲行海禁,原以為可以解決東南沿海的麻煩事,可他沒有料到當時的東亞和歐洲一樣,已經進入了“全球化”的初始階段,中國、朝鮮半島、日本列島、馬六甲乃至印度果阿的貿易網絡日漸暢通,海量的白銀順著貿易網流轉,海禁之后,正如譚綸所說“禁之愈嚴則其值愈厚、何不相率而勾引為盜賊”?最終激化了倭寇問題,給大明朝和居民帶來了深重的危害。

更加令人可惜的是,嘉靖朝、隆慶朝時期正是東海貿易大發展的時期,嘉靖皇帝厲行海禁激化了東南沿海倭寇問題,裕王登基認識到這一核心矛盾之后開放了海禁,不僅更徹底的解決了倭寇問題,更讓明朝開始參與到東海貿易中來,只不過沒能形成氣候。

樊樹志先生曾經引用了全漢昇在《略論新航路發現后的海上絲綢之路》中的數據:

1580年至1590年,從澳門運往果阿的中國生絲3 000擔,價值白銀24萬兩,利潤白銀36萬兩;1636年從澳門運往果阿的生絲6 000擔,價值白銀48萬兩,利潤白銀72萬兩。從果阿運回澳門的貨物,有白銀、胡椒、蘇木、象牙、檀香等,而以白銀為大宗,即以1585年至1591年為例,用生絲和其他貨物換回澳門的白銀達90萬兩。這些白銀是墨西哥、秘魯出產的,由西班牙、葡萄牙商人運至塞維利亞和里斯本,再從那里運往果阿,以至于當時的馬德里商人說:葡萄牙人從里斯本運往果阿的白銀,幾乎全部經由澳門流入中國了。17世紀,一艘葡萄牙商船從澳門駛向果阿,裝載的貨物中,數量最大的是生絲與絲織品,其中有白絲1 000擔,各色絲綢10 000~12 000匹。每擔白絲在澳門的售價僅為白銀80兩,運到果阿后的售價高達白銀200兩,利潤率達250%。

按照明朝中后期一兩白銀約合今天700元計算,一擔白絲從東南運到印度果阿利潤有120兩,折合人民幣8萬元。僅僅1636年一年,葡萄牙人從澳門運到果阿的白絲利潤就高達72萬兩,約人民幣5億元,確實可謂利潤豐厚。

同時,這種出口貿易征稅方式相比于田賦更加直接,只需要在口岸設置征稅機關就行,避開了縣鄉州府層層疊疊的各層官吏,也就避開了層層剝削,不僅能緩解財賦緊張,也能減少對民眾的盤剝,明朝末年的遼東戰事也好,此起彼伏的農民起義也好,都能得到緩解,我們是有機會參與到即將到來的地理大發現時代的,可惜這一切最終并沒有發生,直到兩百多年后更加強大的西方人用堅船利炮打開了了我們的國門。

歡迎關注史學黃金島~

王夕東