科技改變生活 · 科技引領未來

<tfoot id="2mgoi"></tfoot>

<ul id="2mgoi"></ul>

科技改變生活 · 科技引領未來

中國用7%的耕地,養活了22%的人口。這句話不錯,但需要被耕地的養活的,不只有人,還有數以千萬計的禽畜。拿豬肉舉例來說。我國是全球第一大生豬生產國及豬肉消費國,生豬出欄量及豬肉消費量占全球的比重均在50%以上。這么龐大的產量以及消費,靠的是

中國用7%的耕地,養活了22%的人口。

這句話不錯,但需要被耕地的養活的,不只有人,還有數以千萬計的禽畜。

拿豬肉舉例來說。我國是全球第一大生豬生產國及豬肉消費國,生豬出欄量及豬肉消費量占全球的比重均在50%以上。

這么龐大的產量以及消費,靠的是足量的飼料糧供養。

這便為人畜爭糧埋下了伏筆。

和口糧相比,更應該關注的是飼料短缺及其可能對我們生活造成的影響。

北京大學中國農業政策研究中心主任黃季焜也指出,從中長期看,中國糧食安全的根本問題是飼料糧短缺。

膳食結構的改變: “以糧為綱”悄然向“以肉為綱”轉變

自1978年以來,隨著人民群眾生活水平的日益提高,我國居民的膳食結構發生了巨大變化,其顯著特征是糧食等主食顯著減少。統計數據顯示,城鎮居民人均糧食消費量由1978年的152千克降到2017年的110千克,農村居民人均糧食消費量由1978年的248千克降到2017年的155千克。

肉、禽、蛋、奶等動物性食品消費顯著增加。城鎮居民人均豬肉消費量由1978年的13.7千克上升到2017年的20.6千克,禽類由1978年的1.0千克上升到9.7千克,鮮蛋由1978年的3.7千克上升到10.3千克;農村居民人均豬肉消費量由1978年的5.2千克上升到2017年的19.5千克,禽類由1978年的0.3千克上升到7.9千克,蛋類由1978年的0.8千克上升到8.7千克。

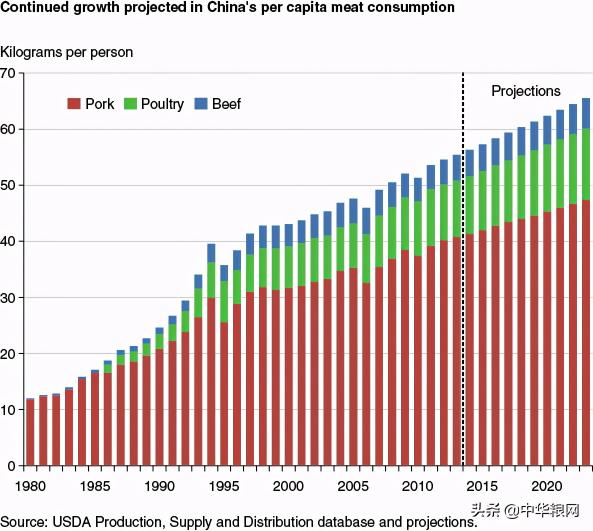

中國歷年人均肉類消費量

注:其中2014年之后是預測值,其中紅色為豬肉、綠色為禽肉、藍色為牛肉。數據來源:美國農業部

當前,中國每年人均肉類消費量已經從1980年的只有10公斤上升到目前近70公斤,從過去的憑“肉票”定量買肉到“想吃就吃”,我們的膳食結構發生了翻天覆地的變化,“以糧為綱”悄然向“以肉為綱”轉變。

膳食結構的改變伴隨的是肉類進口的增加和飼料糧的瘋漲

我國是世界豬肉消費第一大國。根據USDA數據顯示,2019年全球豬肉消費量達到1.009億噸,占全球豬肉消費量的比例高達44.5%。可以說全球有一半的豬肉是被中國人消費。

我國生豬產量也是全球第一,但是依然還是產不足需,連年進口,且不斷增長。2016-2019年的我國豬肉進口量分別為162.02萬噸、121.68萬噸、119.28萬噸、312.8萬噸,2019年比2018年增長1.62倍;而2020年1-7月,進口量達333.7萬噸,超過2019年全年水平。

伴隨著強勁進口,2020年以來,主要飼料原料價格紛紛上漲,其中涵蓋了玉米、豆粕、菜粕、棉粕等產品。那么2020年飼料原料價格究竟漲幅有多大呢?我們可以看以下表格,其中年內漲幅最為瘋狂的當屬玉米了,年內漲幅高達662元/噸,而年內最高時期漲幅達都700元/噸以上。

進入2021年,玉米市場在強勁的基礎上,再度加碼,現貨成功站上3000元大關,豆粕價格也達到了4000元/噸的高價。

為什么玉米、豆粕上漲如此之多?環環相扣,重要原因就是飼料糧存在缺口。

首先看飼料糧的主要原料之一——大豆。我國對大豆的進口依存度相當高,連續8年超過80%。統計數據顯示,2019年,我國大豆產量1810萬噸,較上年增長近13.34%。2019年我國大豆進口量實現8851萬噸,進口量已在產量的4倍以上!2020年大豆進口更是首次突破一億噸,全年累計進口大豆10032.82萬噸,同比增幅11.7%。而且從長遠看,我國大豆進口數量仍將會維持在較高水平。

其次,看玉米,進口量也是首創歷史最高紀錄。根據海關總署的數據,中國2020年進口了創紀錄的1130萬噸玉米,比上年提高135.7%,這也是首次超過全年關稅稅率配額720萬噸。市場預計我國玉米進口量未來依然強勁,上周,我國連續買入近600萬噸美國玉米,創下單周最高紀錄。

飼料生產和糧食安全是緊密相關。目前飼料用糧占糧食總產量的比重已由20世紀50年代的20%上升到40%;隨著生活水平的提高,預測到2030年我國飼料糧需求量占糧食總需求量的56.5%。

中國是世界第一大飼料生產大國,飼料糧的增長對我國糧食供需平衡影響越來越大,以2010年為例,2.46億噸糧食缺口幾乎全部來自飼料糧。

雖然,我國完全有能力保障大米、小麥的口糧供應,但飼料用糧安全需要高度重視。短期來看,飼料糧價格趨高帶動肉類價格上漲,養殖企業面臨較大壓力。

長期看,我國糧食安全表現為“飼料安全”。目前我國玉米產需長期趨緊,要保持90%以上的自給率需要付出艱苦努力;大豆目前對外依存度超過80%,產需缺口有進一步擴大趨勢。

未來,解決好飼料糧安全供應的問題將成為確保糧食安全的關鍵。

馬原