科技改變生活 · 科技引領未來

<tfoot id="c0cas"></tfoot>

<del id="c0cas"></del>

科技改變生活 · 科技引領未來

本文轉載自公眾號朝文社(ID:ailishi777)文中內容不代表東亞評論觀點和立場作為民國時期的“硬通貨”,“大洋”在民國不同年月,購買力也有差異。若論“民國初期”,那值得說說的,就是北洋時代(1912—1927)。“北洋時代”的“一塊大

本文轉載自公眾號

朝文社(ID:ailishi777)

文中內容不代表東亞評論觀點和立場

作為民國時期的“硬通貨”,“大洋”在民國不同年月,購買力也有差異。

若論“民國初期”,那值得說說的,就是北洋時代(1912—1927)。

“北洋時代”的“一塊大洋”有多值錢?

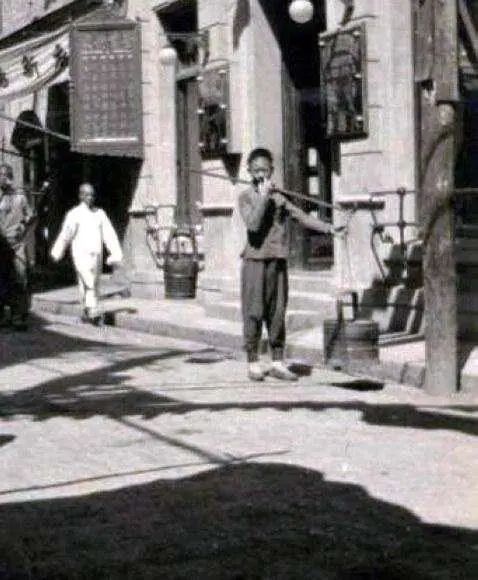

經典民國劇《大宅門》里,就有生動呈現:作為老北京土豪的男主角白七爺“縱驢行兇”,放任自家毛驢吃了包子鋪八籠包子,氣的包子鋪老板哇哇大哭。

面不改色的白七爺,輕松一句“開眼吧小子,我這牲口就愛吃帶餡兒的”,接著甩出一塊大洋,果然叫包子鋪老板破涕為笑:“那位爺,您這牲口什么時候餓了就上我這兒來。”

以學者李開周的考證,在1914年的上海,一塊大洋可以買44斤大米。

對比現代大米價格的話,換算下來約等于145元人民幣。

論其購買力,在那時更是豐富:

在1914年的上海,拿一塊大洋下館子,可以吃四五道菜的套餐,全是牛扒、燒雞、火腿等“硬菜”。

1917年時,北大新入職的青年教授,哪怕每頓都吃“兩碟菜一碗湯”的精品餐,每月也花不到九塊大洋。

甚至北洋時期的北京,六個人去東來順涮頓火鍋,也就花一塊大洋。

所以也就能明白,為什么《大宅門》里,收了白七爺一塊大洋的包子鋪老板,為什么立刻樂得滿臉開花:

八籠包子賣出一頓“精品套餐”的錢,擱誰不得樂?

如此購買力,也造就了許多民國名流筆下,與“大洋”有關的幸福生活。

以民國歷史學家顧頡剛的話說:“那時(北洋時代)北京的生活費用真便宜”。

而北洋時代的各位“大師”“文豪”們,也常妙筆生花,精致刻畫當時衣食住行的生活趣味,叫百年后的讀者讀起來,都是滿滿民國優雅風情撲面。

再參考一下他們的工資,就更能體會在民國初期用大洋,是怎樣的“幸福”:民國的正教授,月薪三百到四百大洋,普通教授月薪一百八至二百八大洋。

報館的名家主筆們,月薪也在二百大洋左右,1918年初出茅廬的茅盾出版一本暢銷書,稿費四百塊大洋起。

1917年入職的胡適,拿著到手的每月二百八十塊大洋,激動的給家里寫信報喜:“適初入大學便得此數,不為不多矣。”

而日常消費呢?

除了吃飯之外,1918年在北京租一座有十七間房且黃金地段的四合院,租金只需二十塊大洋。

就算是買房,1925年在北京西直門大街買一套有四十間房,且“帶電燈、電話、花房、車馬”的豪宅,全款也就五千五百大洋,相當于大學正教授最多十八個月的薪水。

對于北洋時代的精英們來說,就算不賺外快只吃“死工資”,這大洋,也是躺著花都花不完。

如此“躺著花都花不完”的幸福生活,也變成了多少“民國劇”里的風花雪月,更叫多少票友們熱情憧憬:這民國的風情生活,真是這么“工資高物價低”?

別忙,瞅瞅其他人的收益。

就比如同為教師,比起高工資的大學老師們來,占北洋教師數量百分之九十的小學教師們,又有多“富裕”?

學者裴毅然考證,在北洋時代教育發達的河北省,小學教師“法定最低月薪”是十六塊大洋,實際大多四五塊大洋。

在經濟發達的浙江等東南省份,小學教師月薪七、八塊大洋都是常事,還常被政府拖欠。

這鮮明對比,也就造成了咄咄怪事:一邊是“大師”云集,另一邊是文盲遍地,中國的文盲率,長期保持在80%的“高水平”。

教師收入都如此懸殊,那么其他行業呢?

一位新中國戰功赫赫的元帥,就曾在回憶錄里寫下辛酸的一幕:1917年,16歲的他在河北阜平縣一家小店里,當了一年學徒工。年尾拿到了三塊大洋。

當時的他十分高興,因為“我從來沒有拿到過這么些錢”。

小學徒工辛苦一年,也就能掙出年輕教授們十天的飯錢。

那工人們呢?

就以北洋時代工人里“高收入”的北京鐵路工人來說,以民國《交通史路政編》的統計,北洋時代北京鐵路工人的平均年工資,約為127塊大洋。

而1918年清華教員狄登麥調查:當時北京城的五口之家,每年的最低生活費是100塊大洋。

這“年薪”,真不富裕。

而放在北洋時代作為“冒險家樂園”的上海呢?

對于上海工人們來說,這“不富裕”恐怕都是奢求:以《上海市政府公報》的統計,上海工人的工資,多在10至25塊大洋左右,開支卻大得多,租房等開支都各種貴。

比如工人租的“上等住屋”,都是四五家合租一套,四五口人擠一屋,衛生條件“污水垢物…狼藉滿地”。

這還是“上等”的。

如此環境,怎能不疾病叢生?

可看一次門診就要花一塊大洋,急診要十塊大洋。

大多數時候生病,工人都是硬扛。

以當時“社會局”的調查:當時上海的公認家庭,三分之二都是入不敷出。每個工人家庭每年的藥費開支,只有不到兩塊大洋。

一塊大洋對于他們來說,有時真能救命。

而要論更艱難的,莫過于那個時代人口占大多數的農民們。

就以河南的佃農們來說,北洋時代的河南,每畝地的地租在三塊大洋至十二塊大洋之間。放在“大學工資”里,這錢不算啥。

可對于佃農們來說,這卻是筆沉重負擔。

而且當時河南流行“死分收”,就是別管收成如何,租金必須要提前交。

苦佃農們辛苦一年,基本就剩不下什么錢。

那就外出打零工?當時各地的農村雇工,工錢最多就是每天一角大洋,比起城市產業工人來,都是差距巨大。

當然,對于北洋時代的那些常在文學作品里“開明”“愛國”的“大帥”們來說,一塊大洋當然不算什么錢。

以曹汝霖《民初外交回憶》記載,當時北洋政府每月開支兩千萬元,但月收入只有1200萬元。

除了拉饑荒,還拼命擴充軍費:一九一九年的民國軍費,就高達二點一七億大洋——主要是老百姓買單。

所以,就是在號稱“民族工業短暫春天”的北洋時代,“大帥”們的橫征暴斂也從沒停:江蘇的田賦七年增長一倍,附加稅增加五倍。

河南的捐稅多達五十四種,田賦從1920年起開始“預征”,每年都把后幾年的田賦一并征完。

吳佩孚還在河南強制種鴉片,每畝收稅八塊大洋。

那正處于“春天”的民族工商業呢?

單是天津曾經發達的面粉業,就在北洋重稅下大半倒閉。上海煙酒總會還算了筆賬:

一壇燒酒從上海運到北京,一路要收三倍的附加稅。

一擔煙絲從福建運到浙江,就要被壓榨三十多元捐稅。

這“春天”有多繁華?

可以想。

當然,在這“春天”里,民國“名流”們的財也不少發,1920年旱災,直系軍閥曹錕親手摟走了300萬大洋的救災款。

軍閥趙倜禍害河南八年,摟走的錢款就有四千多萬大洋。

對于他們來講,一塊大洋雖然不算多少錢,但也絕不會輕易花到老百姓頭上——北洋時代以城市污穢著稱,要改善城市環境,平均給每個老百姓每年花一塊五毛大洋就可以。

可實際上,這么一筆“小錢”,北洋政府都捏著荷包——民國各城市的公共衛生開支,最多只占政府開支的百分之七,均攤到每個市民身上,竟不到一元錢。

以這個意義說,軍閥們看不上眼,“大師”們“當小錢”的一塊大洋,對于民國絕大多數普通百姓來說,實在是一筆無比重要的錢。

看懂這筆錢的價值,也就看懂了那個落后挨打的時代里,多少值得深思的,繁華與苦難下的民生。

參考資料:李開周《一塊大洋能買什么》、裴毅然《民國初年文化人的收入與地位》、徐向前《徐向前回憶錄》、李文樓《民國時期河南土匪研究》、裴長洪《西原借款與寺內內閣的對華策略》、趙艷萍《民國時期蝗災與社會應對》、孫自儉《民國鐵路工人群體研究》、嚴奇巖《民國時期教師生活待遇研究的回顧與反思》 、陳宇《西原借款問題新探》、胡紅梅《民國公共衛生體系及其與疫災的互動》、謝廬明、蔡宇龍《民族主義與文化運動:1930年代的強迫識字運動》 、陳明遠《胡適的經濟生活》、舒同《民國時期的房價》、唐博《清末民國北京城市住宅房地產研究》、劉秀紅《民國時期的疾病與工人的社會保障問題》

*文中未標明圖片均來源于網絡

在未來的365天,東亞君將與各位朋友一起去分享110本曾在全球知識界產生過廣泛影響、同時也曾給予我諸多刺激的名作。

希望能以此為各位讀者帶去新的沖擊與啟示。期待各位加入東評學社,我們不見不散!

END

馬書華