科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

海報|林小羽?《披荊斬棘的哥哥》落幕了,但大灣區哥哥們,卻讓“大灣區”實實在在地火出了圈。“粵港澳大灣區”,這里是我國最繁華、經濟活力最強的區域之一,以不到全國5%的人口,貢獻了近12%的GDP。說到吃,大灣區也是大哥級別的。“人在中國,吃

海報|林小羽 ?

《披荊斬棘的哥哥》落幕了,但大灣區哥哥們,卻讓“大灣區”實實在在地火出了圈。

“粵港澳大灣區”,這里是我國最繁華、經濟活力最強的區域之一,

以不到全國5%的人口,貢獻了近12%的GDP。

說到吃,大灣區也是大哥級別的。

“人在中國,吃在廣東”,

問一句廣東有什么好吃的,

生在美食天堂的廣州人會跟你說:

“走,去西關飲早茶!”

佛山人會跟你講:

“食在廣東,廚出鳳城。

沒有吃過順德魚生,不算來過廣東。”

《尋味東莞》《尋味順德》,

小到一個市、一個區都要拿一部紀錄片致敬。

但一說到珠海,好像人人都只記得它的

宜居、小島多,是去澳門的中轉站。

但珠海美食卻很少被提起,甚至有人跳出來

說:“珠海是廣東的美食荒漠之一”。

趁假期,我投奔了畢業后定居在珠海的老同學,

跟他們在珠海過了幾天“慢日子”,

我真切地感受到,

若只是路過珠海、匆匆一瞥的人,

注定要跟這里的美食擦肩而過。

到珠海,只有靜靜地走,慢慢地吃,

才會發現,這里既有安靜的底色,也有生猛的新彩。

01

在珠海,人人安居樂業

珠海,以彈丸之地,依傍海洋走過千年。

它是珠三角海洋面積最大、島嶼最多、

海岸線最長的城市,被譽為“百島之城”。

它是廣東最“小”的城市,

面積僅占全省0.96%,

只有清遠市的1/10;

身處珠江出海口的它,大片的陸地,

被密布的河網和海洋分割成146個海島,

也被稱為廣東最“散”的城市。

上世紀六七十年代,

珠海曾被嘲“只有一條馬路,一盞紅綠燈”,

下轄僅有香洲、斗門、金灣三個區,

但從香洲到斗門、金灣就像回趟娘家那么遠,

輪渡都要一兩天。

一位出生在70年代的橫琴人回憶說,

父母去種田要走一兩個小時,

那時還有“生不到橫琴、死不到廣州”

(橫琴生活條件惡劣,廣州物價高死不起)的說法。

哪怕靠近港澳,擁有和深圳一樣的命運開局,

但珠海被水文割切的土地,

也讓這里一度成為經濟的孤島。

歷經40年,珠海憑借路橋“逆天改命”。

截止2020年底,珠海市公路通車里程已達1472.57公里,

擁有超過500座橋梁,讓珠海人通勤不再靠擺渡;

身長相當于舊金山金門大橋20倍,能扛下16級臺風的港珠澳大橋,

讓原本去香港的通勤4小時縮短到一部劇的時間。

路橋為制造業、新興產業引進了資本和人才,

珠海,從以農業、漁業為主業的小縣,

實現了人均GDP全省第二、人均富過廣州的里程碑。

成為了名副其實的“被橋梁托起來的城市”。

如今的珠海,新舊并存、老少咸宜,

越來越多的年輕人選擇到珠海就業和生活。

截至2020年11月1日零時,

珠海常住人口243.96萬人,一年猛增42萬人。

常住人口十年增長率居全省第二,僅次于深圳。

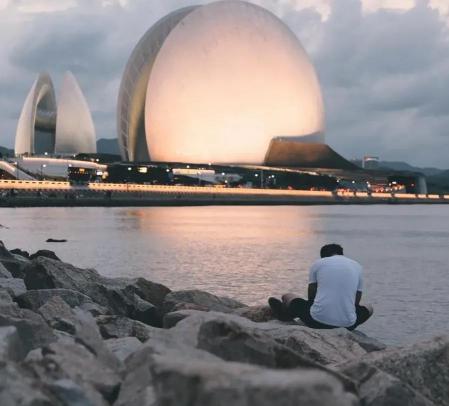

這里有海濱路、燈塔、歌劇院、海洋公園,

是一座浪漫的海濱花園城市。

在原生態的淇澳島,你可以租輛自行車,

沿著紅樹林自然保護區,慢悠悠地呼吸生機。

在“珠海馬爾代夫”外伶仃島,

陽光眷顧的海岸線、潔白細膩的沙灘,

堪稱“蜜月勝地”。

這里也有傳統嶺南風味的宗祠碉樓、走過民國風雨的騎樓老街,和臨海而漁的寧靜漁村。

在珠海生活,你可以見到早上為生活奔波,晚上和對象拍拖的年輕人;

也能在海濱公園和早茶檔發現熱情的大爺大媽。

逢節假日,年輕人的沙灘蹦迪,跟疍家人的水上婚嫁一樣鑼鼓喧天。

02

海洋鮮味,四方食客贈吃心

江河交匯、水網交織,雖曾阻隔著交通,

卻也形成了肥沃的灘涂、漁場。

其中蘊藏的頂級海鮮和豐饒河鮮,

千百年來一直哺育著珠海人的腸胃。

用海鮮打開珠海,是最生猛的方式。

橫琴蠔、斗門黃沙蜆、白蕉海鱸、

黃金風鱔、南屏脆肉皖、金灣黃立魚、

高欄港桂蝦、萬山島對蝦……

它們不僅在故鄉珠海,生猛地演繹鮮美滋味,

也作為珠海的名片,走向全國和世界的餐桌。

“冬至到清明,蠔肉肥晶晶”,冬春兩季是吃橫琴蠔的好時節。

咸淡水交匯的珠海海島,無疑是理想的天然蠔場。

漲潮的時候,水能蓋住生蠔,

退潮的時候,生蠔又能露出來曬曬太陽。

這里養出來的橫琴蠔,以大、肥、白、嫩、脆,傲視群蠔。

地處珠江出海口的斗門,江水與海水交匯,

也自然形成獨特的咸淡水地帶。

上游沖來的大量有機物在這里淤集,

加上氣候溫暖、風浪平靜,

這里成了蟹、魚、貝等鮮味的極佳養殖地。

乾務鎮重殼蟹,有“斗門第一蟹”的美稱。

每年三月和十月退潮后,

重殼蟹在成為膏蟹前,舊殼將去新殼將生,

兩殼上下重疊并存,其新殼軟肉可食。

此時最是肉厚膏肥、肉質嫩滑,

但這樣的極致鮮味少得可憐,

一千斤蟹只出十斤重殼蟹,是真正的百里挑一。

每年北風起,斗門黃金村漁民也要開始“裝”風鱔。

肉質滑嫩結實、肉多骨少的黃金風鱔,有“水中人參”的稱號。

切成環狀用豉汁蒸,絕對是嶺南人的最愛。

肥而不膩、鮮美甘香,吃過的人都夸這一口!

“江上往來人,但愛鱸魚美”,

北到黃渤海,南到南海一帶,都有海鱸的身影。

而在“中國海鱸之鄉”斗門白蕉鎮,

這里的海鱸產量,占全國近50%。

脂肪含量高、肉質細白嫩滑,

有“魚”香而無土腥味,讓白蕉海鱸風味獨絕。

哪怕制作成冰鮮,仍鮮美清甜,清香而不腥。

等到來年三月,斗門蓮洲鎮一帶的沙蜆,一日肥美過一日。

當地人會像炒田螺一樣,

將蜆配以姜、蒜等佐料,猛火翻炒到蜆張口,

再灑上料酒和辣椒,味道濃郁,夠野味!

蓮洲燒禾蟲,只有廣東人才敢“炒作”的生猛料理。

常生長于沿海或河口的淺灘上的禾蟲,

在秋季,它們會棲身于水稻田,以腐爛的稻根為食。

吃禾蟲很講究季節,一般是在夏秋兩季,霜降前,

又以秋季水稻的晚造收割季節的禾蟲最為肥美。

滿滿一鍋禾蟲炒至爆漿,肉質肥碩,皮薄甘香!

向海洋敞開懷抱的珠海,

收獲著一年四季的滿滿鮮味,

也招來了四方食客的一片吃心。

03

鄉間滋味,肉香不怕巷子深

在珠海廣闊的西部地區,世代勞作的人們最擅長就地取材。

在乾務鎮虎山村蜿蜒交錯的深巷里,

一只金巢琵琶鴨已香了百年,

若非村里人帶路,很難找到這醞釀美味的源頭。

它的原料就地取材于田間地頭。

虎山村河涌交錯,村中白鴨成群。

當地也盛產荔枝,最懂就地取材的勞動人民,

就利用荔枝柴來燒制鴨子,

又根據燒鴨外型神似民間樂器琵琶,

正式把這種燒味取名為“琵琶鴨”。

虎山金巢琵琶鴨加工技藝第六代傳承人黃仲仁,

如今仍以傳統明爐手法進行制作。

先用熱水濾掉鴨身上的肥油,減輕口感的肥膩;

再用秘制醬料腌制、掛晾,

用糖漿加料酒掃涂勻稱,鴨肉更加酥香;

轉至冷房風干,最后烘烤。

烘烤早一分不入味,久一分肉質變柴。

把風干的鴨子放進壁厚20厘米的烘爐內,

輔以荔枝木烘烤。

新鮮出爐的琵琶鴨外脆里嫩,

甜中有鮮,肥而不膩,隱約透出果木香氣。

蘸上酸甜的梅果醬,又添爽口味覺,

挑逗著食客疲倦的味蕾。

另一道隱藏在深山里的肉味,同樣惹人尋味。

在大赤坎,當地無人不知“肥仔強”。

他是大赤坎明火叉燒燒排骨的第三代傳承人。

當年,他的祖父從南洋學來傳統廣式燒臘的技藝,

又獨創了自身的醬料配方和加工工藝,并帶回故鄉大赤坎。

如今,這道傳統美味在“肥仔強”手上,得以發揚光大。

每天,肥仔強都要從本村、斗門墟和蓮洲鎮橫山等地,選購當地農家自養、當天屠宰的幼骨豬中的梅頭肉(豬肩肉)、水肋排(豬肋排中的上乘部分)。

經過醬料調味、腌制、晾干后掛起烘烤,期間發生的美拉德效應讓焦香的風味溢出,但食客必須焦灼地等待兩小時,才能吃上這份色澤光潤、滑爽不膩、脆而不韌、咸中帶甜的美味。

一道道鄉間佳肴,曾在舊日里滋潤著農民因勞作而困倦的味蕾,

今日,也用醇厚的風味犒勞著不辭萬里尋香而來的食客。

04

客家風味,惹得神仙過海來

珠海本是百越之地,從唐代“安史之亂”開始,

便有客家先民遷入此地。

在唐家灣,向海要田、亦農亦漁的客家人,

也借著這一方水土的物產,祭拜各路神明。

每年的春節、清明節和中元節祭祀,

注重傳承的客家人都會在陳設供桌之上,

擺置牲醴、茶果、糕點。

三月初三吃葉仔,四月初八吃蘞西餅,

五月初五吃粽子,八月十五吃芋頭糕……

不同時令的物產,滿足各路神明的的胃口。

雖然今天品嘗茶果,已經不再受時節所限,

但客家人制作茶果的選材、技藝仍以傳統為重。

在唐家灣官塘村,快80歲的佘婆婆,

仍堅持純手工技藝制作茶果,只用柴火蒸熟,

每份才賣一塊多。

我最愛的葉子糍,甜口有豆沙餡,

咸口的則是花生拌上蝦米、豬肉粒、鹽和蔥花,

包進糯米粉團里捏成圓包狀,

再裹上涂了生油的芭蕉葉,

擠得滿滿當當地在籠里蒸熟,清香軟糯。

這份對抗著快餐文化的珍貴的傳統手藝,

即使藏在深巷、居于偏僻,仍值得我們去尋味。

05

百年陳味,老街騎樓有蘭芳

穿越到斗門老街,這里翻修過的騎樓,

仍保留了清末民初的建筑特色,

結合了嶺南傳統的騎樓樣式與歐式的繁復花紋,

充滿歐亞風情。

斗門曾分屬新會管轄,

勝蘭號的老板陳先生,祖上便是新會人。

清末民初,陳先生的曾祖母從新會來到斗門謀生,

帶來了家鄉的手藝,也帶來了家鄉的陳皮。

一進勝蘭,撲面而來的陳皮香,

各個年份的陳皮一字排開,

從上世紀80年代到現在,

宛如展品一樣靜靜地講述著這家百年商號的歷史。

▲陳先生曾祖母出身書香世家,從小愛種養蘭花,后來家道中落輾轉到斗門,做生意經濟好轉,又開始重新種蘭,有了今天的“勝蘭號”。如今店鋪二樓的閣樓仍有一片蘭花園。

招牌“三寶扎“,采用上等的青欖制成的咸橄欖,

用陳皮將其包起來,外面綁上一圈禾稈草。

再用粗鹽掩埋在玻璃缸里腌制一年。

是廣東人化痰、止咳、潤肺的寶物。

勝蘭號也順應食客歇腳就餐的需要,

在店里開設茶樓,并將自己的招牌,

運用到自家的茶樓菜式中。

陳皮扒鴨、老鴨湯,陳皮滲進肉里、熬進湯里,

雖化作無形,卻香入肺腑。

還有一道食客們最愛的臘味海鮮干焗飯,

臘味的油脂滲進米粒,咸鮮俱足,油潤甘香。

從離開家鄉到異地謀生、站穩腳跟,

既守家底又創新意的勝蘭號,

歷經百年仍有蘭香不斷。

曾有人說:

珠海,是他實現安居樂業理想的第二故鄉。

這里既有大都市的繁華,也有小城市的慢生活。

快節奏的深圳,帶不動它的節奏;

比起廣佛,又擁有了毗鄰港澳的地利。

在珠海待了幾天,我才懂了朋友小兩口

為什么離開廣州,堅定地選擇在珠海定居,

因為它宜居,卻不僅僅是宜居,

它向大海敞開懷抱,

容納得下普通人的小日子,

也裝得下年輕人對未來開闊的想象。

而支撐這茫茫人海和遠大理想,

定是這背后的一方水土,一方美食。

文字為物道原創,轉載請聯系作者

王原華