科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

王陽明,后人評價其“立德立功立言真三不朽,明理明知明教乃萬人師”,其所創立的心學,堪稱儒家在歷史長河中的新發展。

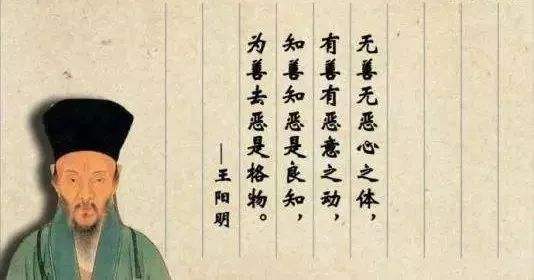

心學博大,理論紛紜,卻有一個核心的表述:“無善無惡心之體,有善有惡意之動。知善知惡是良知,為善去惡是格物”,這即為“陽明四句教”。

“陽明四句教”,關系陽明思想的終極關懷和基本宗旨,讀懂這四句,不僅有助于更好地了解“心學”,對于個人在現實中的為人處世也大有裨益。

想要徹底領悟陽明心學,必須得弄明白這四句話,因為這是陽明心學的精髓,可以讓你的人生路越走越順!

王陽明心學,關注的終極問題,還是人和人性的問題。四句教的第一句,“無善無惡性之體”,他認為人性這個“性之體”本來是無善無惡的。

中國傳統儒家,認為“人之初,性本善”;而不那么主流的儒家,如荀子之流,認為人性有惡。但都主張對人性定調。

王陽明對儒家的發展即在于此,即非善非惡。正因為人性本來是混沌的,沒有天生的善人也沒有天生的惡人,所以可以通過教育和思考,令一個人的性格變化。

因此,這第一句教給人的最大啟示是:我們要有正確的世界觀,不以自己的好惡來評價事物,讓外物按照規律去發展。讓自己支配自己的內心,我心安處是良知。

意是思想的作用。人的本性無所謂善惡,可是思想、情緒有善的也有惡的,比如我們要吃一個東西,該吃不該吃,吃了以后有沒有好處?或者知道是有毒的就不吃了,就是善惡的問題了。

世事紛擾,我們經常被環境所左右,導致胡思亂想。人欲橫流,我們每每以自身利益出發。這無法避免。只有佛教中的大菩薩,才能做到念念都是普度眾生的善念。普通如你我,只能日進一善,注意修行。

因此,這第二句教給人的最大啟示是:踐行心學其實很簡單,時時關注自己的念頭,不要浪費時間在無謂的事情上,有飯吃飯,有茶喝茶。

人的心體是判別善惡的標準,所以人的意念一動,心體便知道是善念還是惡念。這種覺知能力就是良知,是每個人都有的。

每個人都知道什么是善,什么是惡。哪怕是大奸大惡之人也都有這種良知,只是他們的良知被私欲遮蔽了,所以無法真切的知善知惡。就像一面鏡子,本可以清楚地映照出一切事物。

然而鏡子上逐漸沾滿灰塵,昏暗不堪,就看不清楚了,只能照出一個模模糊糊的影子。但鏡子還是那面鏡子,鏡子本身還是明亮的,只是被灰塵遮住了而已。

那些大奸大惡之人,并非不知道善惡,只是他們會為自己掩飾,以求心安而已。比如你要問一個慣偷他為什么偷東西,也許他會說是生活所迫,但他絕對不會說是喜歡偷東西。因為他也知道偷東西是一種惡行,所以要為自己掩飾,最后連自己都相信了。

因此,第三句教給人的啟示是:教育的本質其實很簡單,喚醒人心中的良知而已。人獲取知識的目的,本來也就是發現自己的良心。

格物在這里的涵義非常豐富,指人類的各個方面的活動。如果概括地說,就是探究事物客觀屬性,改造客觀世界的過程,是人生實踐的目的,為善去惡就是人類改造客觀世界的目的和標準。

“格物”二字可涵蓋人類的一切行為,人類對自己、對他人、對社會的一切活動都可以“為善去惡”為標準。

從“知善知惡是良知”到“為善去惡是格物”,通過“致良知”達到“知行合一”的境界。“致良知”和“知行合一”是陽明思想的精粹和核心,這是認識和實踐的統一。

因此,第四句教給人的啟示是:我們要真正將心里的道德發動出來,影響社會,而不是做一個冷漠的旁觀者,要追求最好的自己,找到“圣賢之道,吾性自足”的天植靈根。

日本海軍大將東鄉平八郎,曾在授勛宴會上,講授自己的人生之道。他拿出了自己的腰牌,示與眾人,上面只七個大字:一生伏首拜陽明。

王陽明之所以被稱作為圣人,就是因為他的心學影響了世界!他的思想一出世,便產生了巨大的反響。

幾百年來,王陽明的思想影響了海內外無數人,張居正、曾國藩、章太炎、康有為等都從中受益。

美國哈佛大學教授杜維明斷言:21世紀是王陽明的世紀。

日本英雄西鄉隆盛曾說:“修心煉膽,全從陽明學而來。”

日本在王陽明的影響下,成功進行了明治維新,而在中國,現在卻很少有人記得王陽明,老顧我對此感到非常遺憾!

人生多學習王陽明,便能少走一段彎路,何樂而不為呢?《傳習錄》是中國歷史上極為罕見的“立德、立功、立言”三不朽的圣人王陽明的重要著作,包含了王陽明的主要哲學思想,是研究王陽明思想及心學發展的重要資料。

而《知行合一》是王陽明心學的核心,記載了很多故事,從官場故事,或者是民間有趣但又值得人深省的故事中,我們學到為人處世的智慧。

當內心浮躁的時候,當遇到困境的時候,無論什么時候,讀一讀王陽明,自然是能更上一層樓!

劉熙東