科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

現在的人似乎不怎么喜歡集體娛樂,日常生活之中人們大都喜愛翻看手機。

隨著網絡時代的快速發展,人們的生活方式也發生了翻天覆地的變化。不少之前人們喜愛的娛樂方式,也在這變化之中一步步退出歷史的舞臺。

這些正在消失的10項民間娛樂方式,有多少會是大家所熟悉的呢?

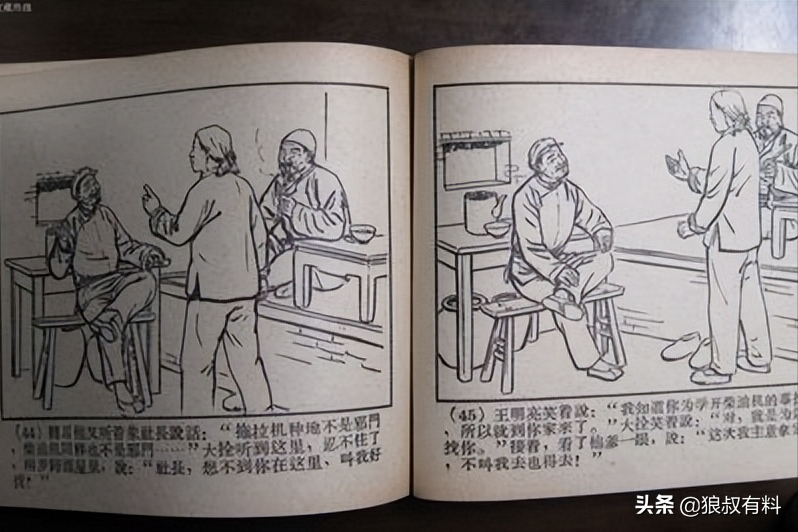

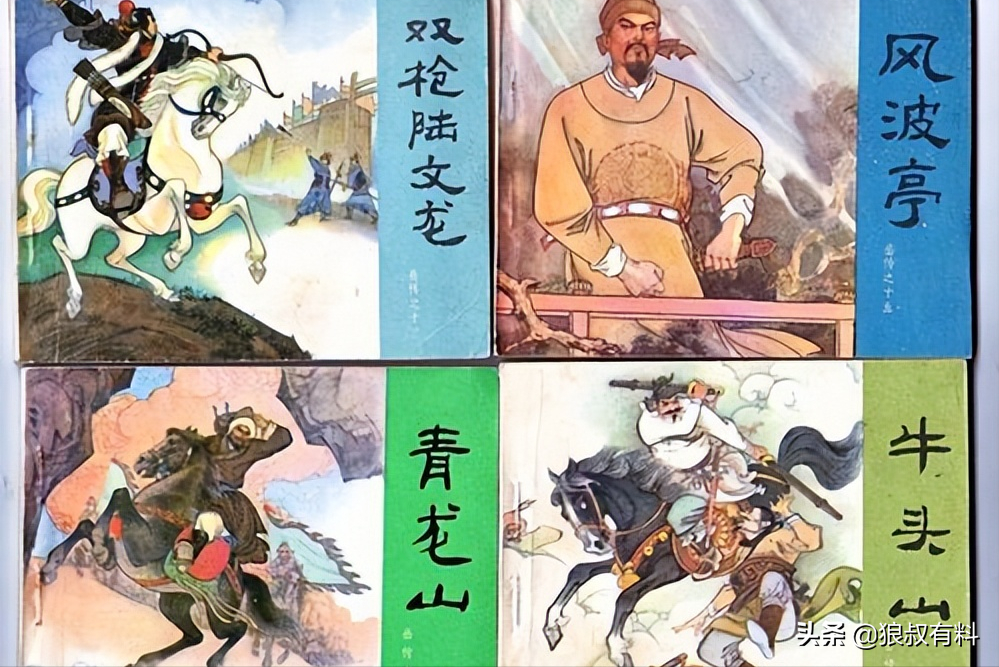

小人書也就是連環畫。連環畫在我國古代興起,是我國一種非常古老的傳統藝術。

但在新中國成立之后漸漸走向繁榮。

當時剛剛成立不久的新中國,把連環畫作為一種重要的教育方式來為人們普及各種知識。

并且在當時的那個年代背景之下,人們的娛樂方式本身就很匱乏,于是連環畫也就成為了很多成年人的娛樂方式。并且后來這種簡便易攜的小書還有很多其他的少數民族語言以及外語的出現。

這種娛樂方式受到了很多人的喜愛。這期間也涌現出了不少畫刊,專門出版小人書。

《鐵道游擊隊》這部作品尤其受到人們的喜愛,前后再版了20次,總共印了有3652萬冊。

之后人們對于連環畫內容的創作題材很是廣泛,包括各種古典小說,以及歷史、傳統故事等。

小人書不僅是成年人愛看,就是在青少年、學生之間也很受歡迎,每每到了課余時間這些興致勃勃的青少年就會拿起一本小人書認真翻看。

如果誰的手中能有一冊最新發行的連環畫,那此人必定也會成為整個集體最受歡迎的人。

但是隨著現代網絡的發展與進步,人們的閱讀內容與閱讀方式都發生了重大變化,小人書也隨著歷史的浪潮而逐漸淹沒,我們現在看到的小人書大多是在一些展覽上或者在一些古舊書店中才能發現它們的蹤跡。

但不可否認的是這種閱讀形式曾經也是一種潮流,它極大地豐富了人們的生活。

皮影戲也叫影子戲。

利用光的投影照射,藝人們在一片白色的幕布后面操縱一些戲曲人物,并且還會用當地的方言講一些奇聞怪事,有的是用一些流行曲調唱戲。

皮影戲在我國也有很久的歷史了,根據資料顯示,皮影戲在中國至少存在了2000年。

傳說還是因為漢武帝的愛妃李夫人病故,漢武帝日日寡歡,一位大臣為了討得龍顏展悅,便想方設法將李夫人的畫像簡單制成皮影,并且涂抹上色彩,手腳處加裝木條。

夜晚的時候在燭光的映射下在漢武帝面前展示,動作栩栩如生,宛如李夫人還在世。

漢武帝因此而龍顏大悅,至此皮影戲在我國有了一個好的開端,逐漸發展興盛。

新中國成立之后各地的皮影戲班也如雨后春筍一般逐漸興盛,尤其是在河南、陜西、山西、甘肅等農村地區大受歡迎。

通過這個方式人們去聽一些自己喜聞樂見的內容,每每聽說藝人將要表演一堂皮影戲,人們就會搬著小板凳整齊地坐在白色幕布前,靜靜等候眼前的燈光亮起。

皮影小人配合著話語展示滑稽有趣的動作,往往逗得人們大笑不止。

皮影戲的制作也很繁雜,需要經過多道工序,選皮、植皮、畫稿、過稿、鏤刻、敷彩、發汗熨平、最后綴結完成,這其中的每道工序都必不可少。

但現在的皮影戲發展形勢卻不容樂觀,觀看皮影戲的人少了,學習繼承皮影戲的人也少了。

一張臉轉瞬之間就可以變化出多種多樣的神情色彩,并且讓底下的觀眾猜不到下一張臉是什么樣子,往往給人一種神秘感,這就是川劇變臉的奇特之處。

變臉這項獨特技藝在明代的時候就已經有了,最開始的變臉只用于描繪傳說之中的奇異神獸角色,后來逐漸演變為戲曲之中的表演特技。

變臉這種戲曲手法不光只是川劇之中有,其他的一些地方劇種也有,只不過川劇變臉更為出名。

作為一種傳統的特技,川劇變臉,每一張臉都可以表現人物不同的思想感情。

新中國成立以來,這一喜聞樂見的娛樂方式大受人們的追捧與喜愛,不少人都被這一變幻莫測的面容深深地吸引。

作為中華獨門秘笈,川劇變臉可是引起了不少日本人的興趣,他們曾想研究出王道正變臉速度這么快的秘密。

川劇演員王道正僅在一秒之間就能變出下張臉,但這項中華絕活又怎能讓外人得知,面對日本媒體的追問,王道正僅用一句“不知道!”就把他們打發走了。

結合劇情的發展,將每張臉演繹得惟妙惟肖,表達人物內心的真實感受,這是每位“變臉人”都要掌握的本領。

變臉這項藝術在面對時代變遷的時候,也同樣不可避免面臨著失傳的危險。

但好在我們國家非常重視這一優秀傳統技藝的傳承與發展,不斷在努力地培養新人。

正如我們可以看到,在一些大型晚會上也會有變臉藝人的精彩表現,但無論如何這一技藝的傳承仍是一個需要重視的問題。

民間刺繡也叫做針繡,也是我國的一項傳統工藝,刺繡俗稱繡花。

說起繡花首先映入眼簾的畫面就是古代的女子,用纖細的手指拿起針線,細細勾勒屬于自己的情思。

古代因為刺繡多是女子所做,所以被稱為“女紅”,作為古代女子必須要學會的本領,往往哪位女子繡的作品最好就越會被大家長所喜愛。

刺繡主要分蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡這四種民間刺繡,刺繡所創作的內容大多來自于民間傳說故事,各種造型設計的都非常精美。

以前的人們閑時就會拿起針線穿針引線繡出獨一無二的作品。

常常在一些人的家中可以看到,大人們聚在一起互相有說有笑的繡花。

年長的老人還會為新出生的幼兒做出一對虎頭鞋。

鞋上所繡的老虎就是為了給小孩子壯膽和辟邪,用這傳統的針線活來寄托對這個孩子的喜愛。

之前的人對這些技藝都還很擅長,但近代人們的衣服鞋飾主要通過機器編織,所以這些傳統繡法真正掌握的人也是慢慢減少了。

很早之前的中國,逛戲園子也是人們的娛樂方式之一。

戲園的出現發生在清末民初,當初可以邊喝茶邊聽戲的茶園已經不再適應戲曲演出的需要。并且隨著西方文化的傳播,新的商業街也得到了進一步的繁榮,所以隨著戲曲舞臺環境的變化,戲園應時而生。

在中國的古代戲曲的發展是跟皇帝的喜好有關,若是哪個戲班子能夠得到皇室的認可,那么這個戲班子也會隨之聲名遠播。

之前的人們逛戲園子是一種享受,可以卸下一天的疲憊,來到熱鬧的戲園里面聽上兩句就會讓人感到放松。

戲園里面常常擠滿了各種各樣的人,戲園里的每場演出都會有很多人來看,畢竟人們的娛樂方式有限,來到戲園聽戲是他們重要的享樂方式。

特別是晚上的時候更是熱鬧非凡,戲園旁邊有不少攤販在此地叫賣,各種吆喝聲絡繹不絕。

但是后來隨著社會的發展與進步,去戲園聽戲的人也漸漸變少了,后來也就是戲園的數量也越來越少了,以至于到了現在很少會再聽哪個人說,“走,我們去逛戲園子去”。

逛戲園的人一少也說明了一個現象,愛聽戲的人變少了。

幾十年以前,人們要是聽說哪里搭起了一個戲臺子要唱大戲,不管有多遠,無論交通是否便利,大人小孩都會趕著去聽戲。

這也是之前人們的一種特殊又比較不容易得到的娛樂方式之一。

到了現在,哪個地方要是搭起了一個戲臺,臺下的人大多是一些老人。老一輩的人對戲有種特殊的情感,聽戲是在他們那個年代最多的排遣娛樂方式。

畢竟戲曲愛好者有限,所以戲園子是否存在,舞臺是否搭建,也似乎沒有那么重要了。

我們面臨的更重要的問題是如何將戲曲更好地傳承下去。

泥咕咕也就是泥塑,是河南浚縣的傳統美術。

泥咕咕之所以有這樣的名稱,是因為它是用黃膠泥捏成的,并且用嘴巴吹的時候會發出“咕咕”的聲響。

它發源于遠古時期,興盛于隋唐時期,是中原農耕文化與民間的民俗文化的結合形式,往往造型各異。

這種色彩豐富的小物件經常出現在廟會上。

以前的人逛廟會的時候,小孩看見這些既新奇造型又獨特的小玩意就往往走不動道,央求身邊的大人給自己買一個,把玩泥咕咕也算是人們的一種娛樂方式。

2006年5月20日為了保護這一傳統文化,泥咕咕被列為了國家級非物質文化遺產之一。

但現在隨著一些老藝人的退卻,新的傳承人又很少,所以這些泥塑作品正在逐漸從人們的視線里淡化消失,對其保護之路仍然任重道遠。

踩高蹺是漢族的一項傳統民俗活動。

高蹺在我國古代也由來已久,表演者踩在兩條長木上不僅要會跳躍,還要用很多難度大的動作吸引觀眾。就比如,“跳桌子”、“跳雙凳”、“大劈叉”等,危險系數極高。

之前全國很多地方都有這樣一場全民歡樂的活動。尤其是到了節日歡慶的時候,表演者身穿戲服,臉上涂抹夸張的顏料,幽默喜人。

一般到了冬季農閑的時候,一些農村尚存的組織就會進行排練。

他們有的是踩著高蹺扭秧歌,有的是幾人一組講述某一故事,受到不少人的喜愛,是大眾喜聞樂見的娛樂方式之一。

但是五六十年代的時候還能經常在民間看到人們表演,后來文革之后,這一傳統民俗活動也漸漸消失在了大眾視野之內。

現在偶爾能夠看到有人踩著高蹺游行表演,也大多是在一些景區,在特定的時間內進行特定的活動,而踩高蹺也很少是人們節日歡慶的重頭戲之一了。

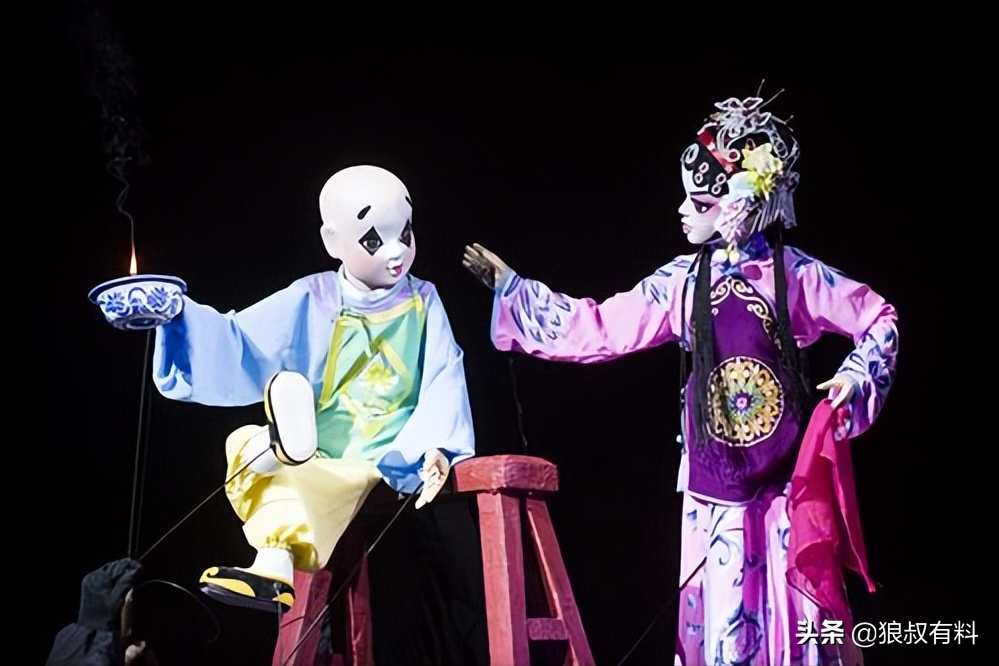

木偶戲也稱傀儡戲,也是漢族的傳統藝術之一。

木偶戲對于木偶表演者的操作要求很高,畢竟是提線木偶,線條最多的時候可以達到三十多條,即便是在最少的情況之下,也需要十多條。

所以一個成熟的表演者在上場之前,往往需要把這些細節操作得很熟練。

木偶戲除了需要表演者的精彩操作,同樣需要的是木偶精美的造型。

無論是木偶的表情、服裝發飾,還是木偶的肢體動作都需要一點點的調配才能為觀眾帶來最完美的觀感。

木偶戲作為一種獨特的藝術在舞臺上呈現,受到了不少人的喜愛。

并且有些地區的木偶戲還將之與宗教信仰結合起來,這更受到了人們的追捧。

帶著小板凳去看木偶戲也是之前備受人們歡迎的娛樂方式之一。

但現在面臨的情況是,很多地區的木偶戲的發展都很受挫,老一輩的藝人很多都年歲已高,而新的傳人又沒有立馬接上,所以就面臨著這一傳承窘境。

雖然木偶戲也被列為了國家非遺,但如何發展仍是一個值得思考的問題。

剪窗花也是之前的人們一項非常重要的娛樂方式。

過去無論是在北方,還是在南方,只要到了要過春節的時候,家家戶戶都會剪窗花,將窗花貼在玻璃上。

經過人們親手剪出的各式各樣的窗花,被賦予了最美好的寓意。

窗花也是一項歷史古老的漢族傳統民間藝術,歷經千年時光依舊保持最初的美好愿景。

人們憑借著自己的想象與構思剪出的窗花獨一無二。

各式題材無比豐富,無論是天上跑的亦或是地上飛的,水里游的,只要經過剪窗花尤為擅長者之手,就能變得惟妙惟肖,栩栩如生。

就比如在今年北京冬奧會期間,一位95歲的老奶奶妙手一揮,很快就剪出了大家都很喜愛的兩個冬奧會吉祥物的造型,“冰墩墩”和“雪容融”。

人們在贊嘆老人高超的本領之余,是否也曾想過剪紙這一傳統藝術在我們這代人身上是否有了很好的傳承與發展呢?

現在的經濟如此發達,人們在重大節日時所用到的窗花大多都是在網上購買,而這些窗花往往都是機器壓印,似乎缺乏了那一手工制作的別具用心與對美好生活的虔誠祝愿。

但只要人們真的還愿意拿起一把小剪刀,去感受這剪窗花的樂趣,去探索中華文化的精深,就一切都還來得及。

因為先人已經為我們立下了很好的典范,如果現代人真的用心去傳承這一門藝術,無論年齡的大小,終究都是可以的!

吹糖人在之前的人們生活中也是一個很有趣的娛樂方式。

在舊時北京,吹糖人是一個大眾都很熟悉的行業,也是中國的民間手工藝之一。

之前的小販會沿著街道叫賣,他們身上挑著擔子,挑子的兩頭就是他們的所有的家當。

一般都是一些小孩子喜歡這些糖人,因為這些糖人不僅造型獨特,有小鹿、大公雞、小金魚,還有小朋友們都非常喜愛的孫悟空。

光是這些吸引人的造型就能讓小朋友們止步不前了。

關鍵是這些糖人還能自己把它的身體吹得飽飽的,既能吃也能玩,很難不令人喜愛。

在之前這些以賣糖人為生的手藝人,他們的糖人最受歡迎的時間也就是趕廟會的時候,所以幾十年前的中國的大小廟會上不乏這些小販的身影。

很多人圍在一起吹飽糖人也成為了人來人往的廟會上的一種獨特存在。

但現在人們的生活與之前相比早已發生了天翻地覆的變化,所以吹糖人也不再是一種流行娛樂了。

關于吹糖人這項傳統技藝的傳承與發展也是一個需要解決的問題了。

中國文化博大精深,在時間向前推進的過程中免不了出現一些傳統文化的去留問題,但如果我們能夠將這些傳統文化藝術加以創新,使之得到更好的發展。那么等之后回過頭來也不會為這些,之前人們非常熟知的文化的遺失而痛心。

金書