科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

很多人認為西安古稱長安,其實這是一個美麗的誤會。西安是西安,長安是長安,西安和長安完全是兩個概念。

長安之名,始于秦的長安鄉,漢高帝五年,在此地設長安縣,長安縣是一個特殊的縣,因為它的縣城就是國家的都城,因為都城在長安縣,所以被稱為長安城。

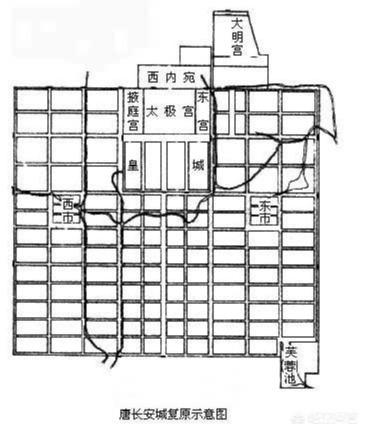

唐代,長安城仍是國都,這是長安最輝煌的一段歷史。不過此時的長安城被一分為二,一半仍歸長安縣管,一半歸萬年縣管,兩縣的名稱連起來就是“長安萬年”,有吉祥的寓意。

都城雖然分屬兩縣,不過依然被稱為長安城,因為這本就不是一個正式的稱呼。唐朝時長安城面積很大,把大明宮和芙蓉池都包含在內,比現在的西安城墻圍起來的面積大多了。

因此在古代長安有兩層含義:一是指漢唐的都城——長安城,也就是被城墻圍起來的部分;二是指長安縣,最終演變為今天的長安區,是西安市下轄的一個區,而區和縣是同一級別的行政區劃。

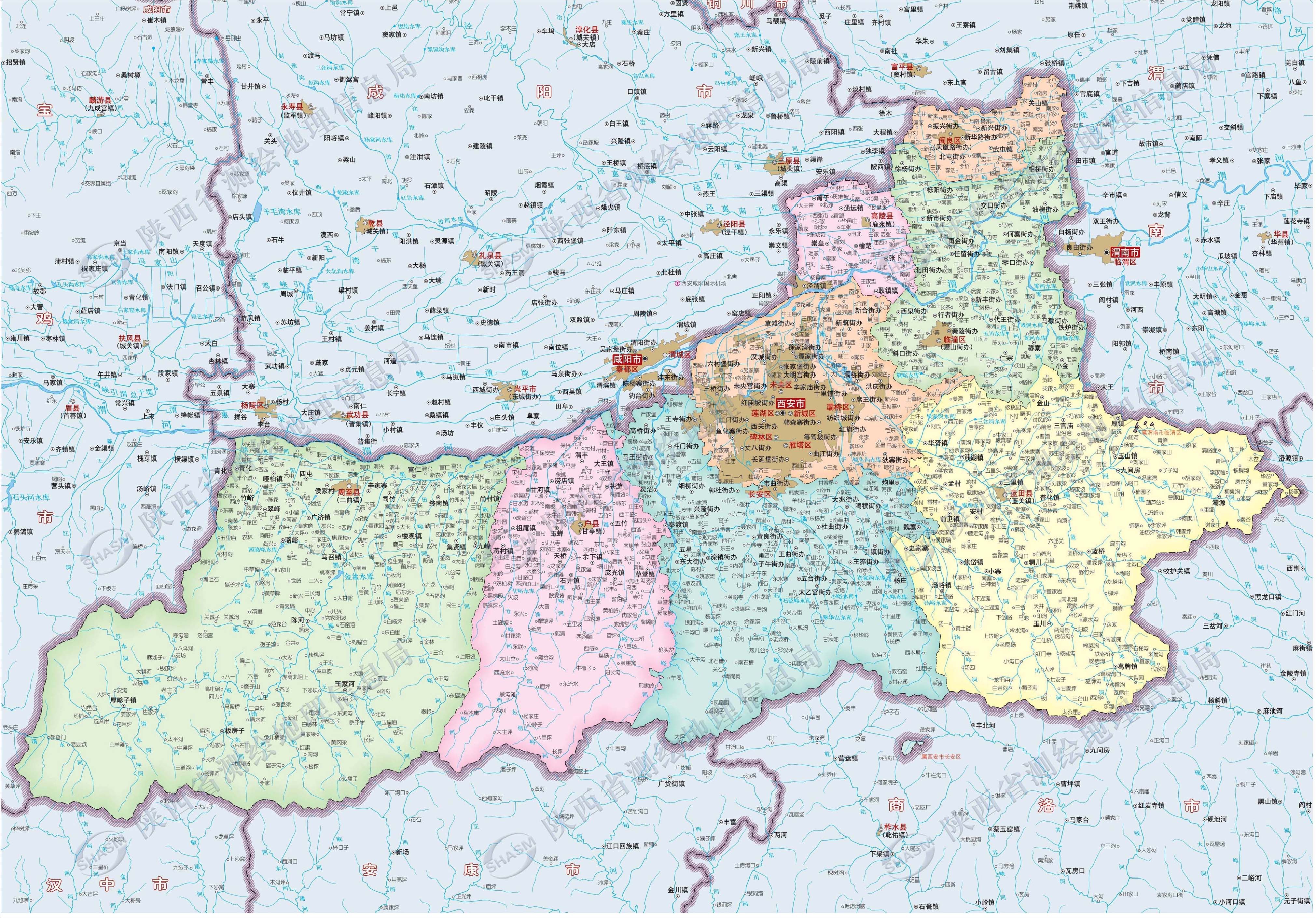

現在說的西安,是一個地級市。下轄新城、碑林、蓮湖、雁塔、未央、灞橋、閻良、臨潼、長安九個區及周至、藍田、戶縣、高陵4個縣。

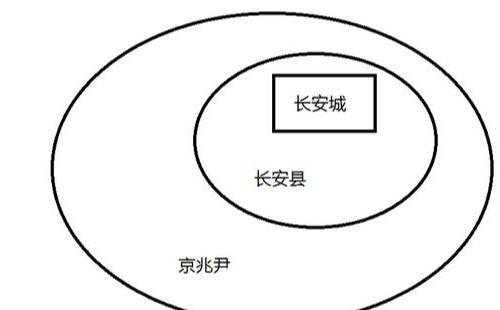

西安市在漢代并不叫長安,而是叫京兆尹。京兆尹下轄十二個縣:長安縣,新豐縣,船司空縣,藍田縣,華陰縣,鄭縣,湖縣,下邽縣,南陵縣,奉明縣,霸陵縣,杜陵縣。

雖然京兆尹的轄區與現在的西安市不完全重合,但二者都是比縣高一級的行政區劃,顯然只有京兆尹才能對應現在的西安市。

到了唐朝時,京兆尹變成了京兆府,下轄萬年、長安、新豐、渭南、鄭、華陰、藍田、鄠、盩厔、始平、武功、上宜、醴泉、涇陽、云陽、三原、宜君、同官、華原、富平、櫟陽、高陵等二十二縣。

京兆府在元代時,被朝廷改為安西路,后來又被改為奉元路。明朝建立后,朱元璋將奉元路改為西安府,這是西安這個名稱的第一次出現。

西安市具體的歷史沿革是:京兆尹(兩漢)→京兆郡(曹魏)→雍州/京兆郡(隋唐)→京兆府(唐宋金)→安西路/奉元路(元)→西安府(明清)

明朝西安府,轄域基本上相當于今天西安、咸陽、渭南、銅川4市和商洛市部分區縣。清朝繼續沿用明朝的西安府名,轄域變成15縣1州2廳。到了民國初年西安府變為關中道,轄域變成41縣。

民國時期,廢府道,留省縣。本來西安府被裁撤,西安這個名稱就該沒有了。偏偏民國又實行切塊設市的政策,把原西安府的府城,也就是長安縣的縣城,從長安縣分出來,并沿用了原西安府的名稱,稱為西安市,它的地位比長安縣還高。

民國1928年設立設立西安市,解放初年西安市轄12個區,到1983年穩定為7區6縣,直到今日的11區2縣。

西安(漢代的京兆尹)與長安的關系,可以用下圖來表示:

可見現在的西安市并不等于漢唐時的長安城。

有些人可能會反駁道:洛陽也是漢唐的都城,為什么現在有洛陽市呢?其實現在的洛陽市,并非古代的洛陽城。

古代的洛陽,與長安的情形類似,都是一個縣的名稱,因為國都在洛陽縣,所以被稱為洛陽城。

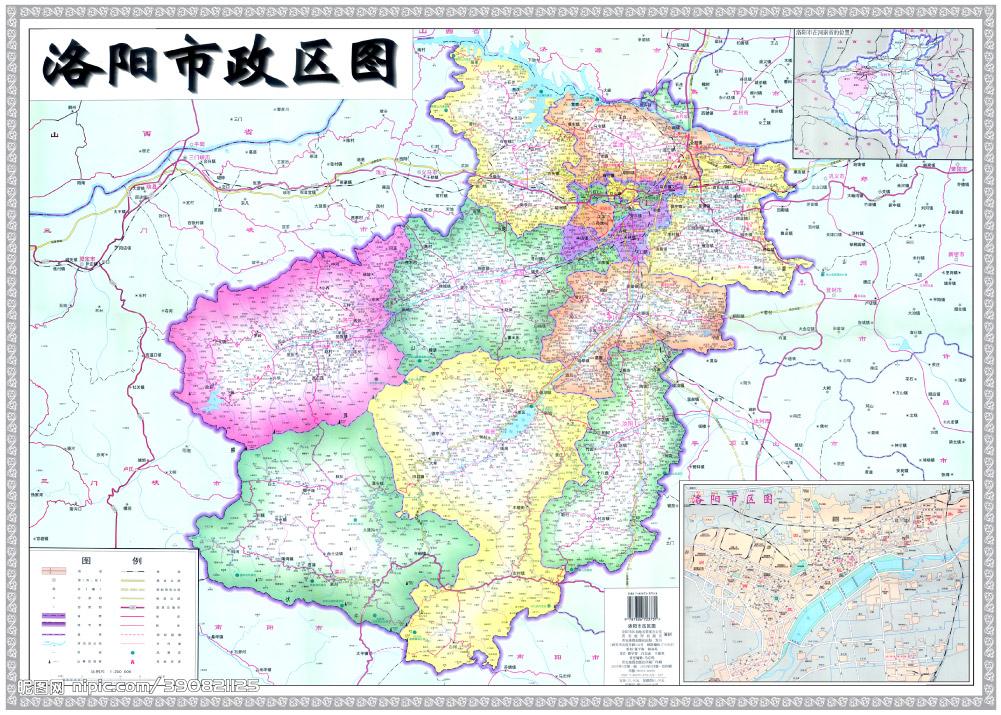

而現在的洛陽市,在清代叫河南府,是河南省下轄的一個府,而洛陽縣是河南府下轄的一個縣。

民國成立后,推行廢府存縣,河南府被廢除了,而河南府府治所在地洛陽縣,還一度成為河南省的省會。

1948年,洛陽縣被中國共產黨接管后,城區被分出來單設了一個市,叫洛陽市。

不過這個洛陽市顯然是縣級市,和今天的地級市洛陽市不是一個概念。1955年,洛陽縣撤銷,一部分并入洛陽市,其余部分劃入偃師、孟津等縣。從此只剩下洛陽市,不再有洛陽縣。

改革開放后,中國實施市管縣的體制,洛寧縣、宜陽縣、嵩縣、欒川縣、汝陽縣、伊川縣改屬洛陽市,形成了現在的地級市洛陽市。

可見,現在的洛陽市,雖然名字來源于古代的洛陽縣,但是同洛陽縣并不是一回事。古代的洛陽縣,并不是今天洛陽市的前身,洛陽市的前身是河南府,就像西安市的前身是西安府。

只是在民國到共和國,中國行政區劃經歷了幾次變革,洛陽市才有幸獲得了“洛陽”這個名稱,而西安市則延續了“西安”這一稱呼,未能獲得“長安”這個美麗名字。

另外說一句,我國有不少“市縣同名”的情況,其形成的原因與“洛陽市、洛陽縣”的情況是一致的,只不過洛陽縣最終被撤銷了,而很多縣的名稱被保留下來了。

張熙華