科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

為人父母,方知育兒不易,望子成龍,是每個家長共同的心愿。

每當看著孩子不喜歡讀書或完不成作業,腎上激素便會抑制不住地上涌翻滾,隨后便會爆發一場冰與火的驚天對決。

可最終在孩子的殺手锏(使勁哭)面前,多數家長都會繳械投降,畢竟有時候孩子哭起來可以沒完沒了。

其實強迫孩子讀書,并不見得是一件好事,因為主動學習和被動學習有著天壤之別,強迫孩子讀書的家長初衷雖好,但終究是好心辦了壞事。

讀書不怕晚,怕的是強迫,因為一旦強迫消失,孩子們再堅持學習的概率,就幾乎沒有了,這也是為何多數學生到了大學之后開始自我放縱的根本原因了。

所以,家長平時要注重引導孩子主動學習,比如說給他們講講囊螢映雪的故事,比如給他們講講懸梁刺股的故事,再比如給他們鑿壁偷光的故事。

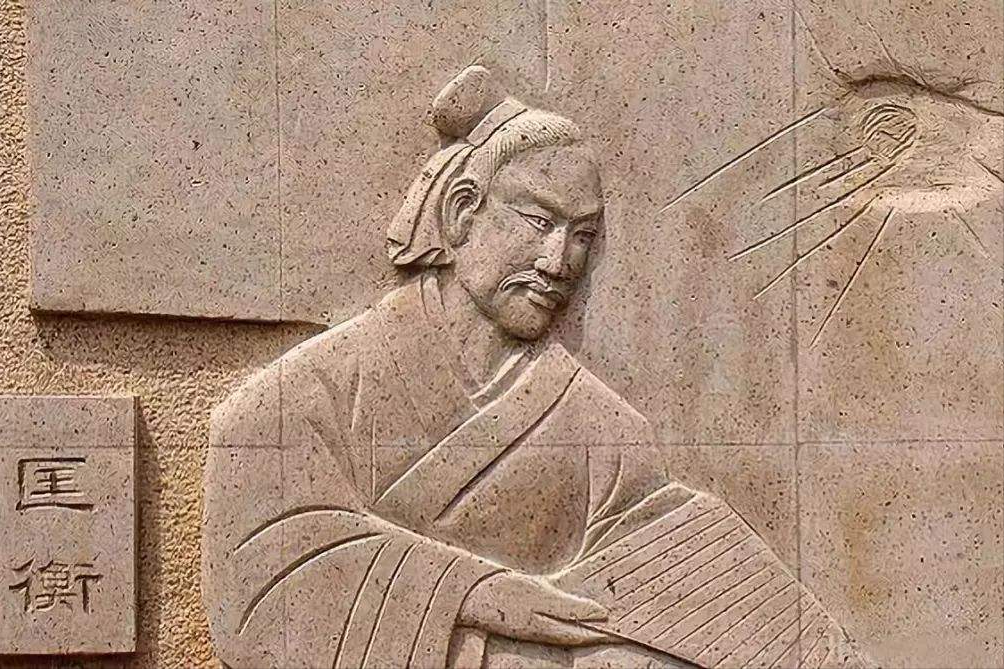

前些天我就在給孩子講匡衡鑿壁偷光的故事,可是沒成想,我卻被孩子提出的一個問題難到了,他說,把鄰居的墻鑿個洞并不禮貌吧?

該怎么回答,我想了半天也沒想出,后來想以匡衡最后成為了國家棟梁來轉移孩子的注意力,可是搜索了大腦中的知識,根本想不起來鑿壁偷光的匡衡,長大后究竟做了什么。

原來,當年的語文課本根本就沒有提到他的后來,當我查閱資料后,突然明白了為何語文老師也不愿意講匡衡的未來。

當然,并不是因為匡衡長大沒有出息,而是他當官之后,走上了一條備受唾棄的不歸路,不僅貪贓枉法,而且勾結太監陷害民族英雄,下場凄慘,臭名昭著。

我們一起來看勵志小王子是如何向超級大貪官轉變的。

西漢時,讀書成本是很高的,書本并不是我們現在所用的這種紙,而是竹簡,一副竹簡上,并沒有多少個字,所以古代的讀書人搬家都用車來拉書,而有學問的人則用學富五車來形容。

可是當時的五車書,充其量也就幾萬字,還不如現在一本書的文字多,不過即便如此,窮人家想要買五車的書,根本買不起。

匡衡作為窮人家的孩子,自然也買不起書,書是人類進步的階梯,如果沒有書看,匡衡也只能面朝黃土背朝天去種地。

可是匡衡很上進,他覺得無論如何都要看點書,為此他想出個一個辦法,那就是去大戶人家做幫工,但不要工錢,只需要給書看就行。

可是這樣一來匡衡白天得做工,只有晚上才有時間看書,但問題是匡衡家里連燈油都買不起,自然沒法挑燈夜讀。

為此匡衡便去借鄰居家的光,匡衡的鄰居家頗為富裕,夜晚總是燈火通明,可是又不能總拿著書去別人家看,一時間匡衡很憂郁。

有一天晚上,匡衡躺在床上正在背誦前些天看過的書,突然一束亮光透過墻壁穿了過來,順著光源,匡衡發現是隔壁鄰居家的光透過小孔傳過來的來的。

于是匡衡拿了一把小刀,把那個小孔給挖大了許多,就這樣他便可以借著這些光來看書了,而他也完成了鑿壁偷光的勵志故事。

可是仔細想想,鑿別人家的墻,畢竟不是一件光榮的事,還是說借光比較好聽些。

讀書刻苦勤奮,這是窮苦的知識分子得以出仕的最為便捷的辦法,匡衡自然也不例外,在諸多學問之中,匡衡尤為喜歡讀《詩經》,這使得他對于《詩經》的理解十分獨特透徹。

當時儒家是正統思想,研習儒家學說的人非常多,其中很多人都喜歡聽匡衡講解《詩經》,甚至還流傳著“無說《詩》,匡鼎來。匡說《詩》,解人頤”的語句。

也就是說聽匡衡說書,能讓人心情舒暢,足見他的儒家學問造詣之高。

可是匡衡考試并不太理想,接連考了九次才中了丙科,被補為太原郡的文學卒史,放到現在差不多就類似圖書管理員。

好在,當時匡衡因為講解《詩經》已經小有名氣,以至于讓當時還是太子并喜好《詩經》的漢元帝都注意到了他。

等到漢元帝即位之后,直接提拔匡衡為郎中,遷為博士,漢元帝每每聽到匡衡講學都十分享受。

有了皇帝賞識,匡衡在仕途上自然如同坐了火箭,直接升為了御史大夫,后來丞相韋玄成病逝之后,漢元帝直接又將他提拔為了丞相,并封為了樂安侯,總理全國政務,可謂是位極人臣。

人如果得志,便很容易忘形,匡衡也不例外,或許是他想到了小時候所受的苦覺得一陣后怕,他開始將主意打到了自己的封地上。

他利用自己的職權和郡圖上的失誤,將自己的封地非法擴大到了四萬多畝,成為了名副其實的大地主。

仗著漢元帝的寵信,匡衡越來越囂張,為了迎合漢元帝,還提出了不少壓榨民眾的政策,使得人們怨聲載道,叫苦不迭,而匡衡卻假裝聽不到。

漢元帝統治后期,他開始寵信宦官石顯,并將他提拔為了中書令,石顯在朝中結黨營私,把持朝政,而身為丞相的匡衡沒有選擇對抗,而是選擇了與他一起同流合污。

當時的西漢有一個非常厲害的將軍,名叫陳湯,他曾與甘延壽遠征西域,將匈奴打得落花流水,立志做到“犯我中華者,雖遠必誅”。

隨著接連勝利,讓他們在朝中的威望也逐漸上升,石顯便可以拉攏他們,甚至還想著把自己的姐姐借給甘延壽。

奈何,甘延壽沒有答應,不過這也惹到了石顯,在石顯的授意下,身為丞相的匡衡開始彈劾并且假托皇帝的名義打壓陳湯和甘延壽。

后來另一位儒家大能劉向對皇帝上書說,陳湯和甘延壽都是朝廷忠臣,遠征匈奴,沒有功勞也有苦勞,應該封賞。

漢元帝一聽倒也是,于是便打算重賞封侯封地,可是匡衡又不干了,因為皇帝打算給的封賞,比自己有的還多,于是便上書說,陳湯和甘延壽所言誅殺的匈奴單于是個冒牌貨。

這主意都能想起來,也真是難為匡衡了,后來漢元帝妥協,將陳湯的封地給的比匡衡現有的封地少,這事才平息了一段時間。

可是等到漢成帝即位之后,匡衡又彈劾了陳湯一道說他欺君,使得陳湯徹底丟了官爵,還被捕入獄,面臨著極刑的威脅,幸好太中大夫谷永太為陳湯求情,漢成帝才放過了陳湯,將他貶為了庶人。

不過匡衡也沒囂張多久,便被群臣集體彈劾,而他也被貶為了庶人,返回故里,幾年之后便凄慘離世。

只是不知道他去世之前,有沒有再次見到他兒時鑿下的那面墻……

金悅明