科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

我曾經跨過山和大海,也穿過人山人海;我曾擁有這的一切,你們都不知道從哪里來……

當今時代,宅、腐、控盛行。但這絕不是現代人的專利,古人早已身體力行。

明代“千古奇人”徐霞客也不甘落后,實在是個名副其實的“旅游控”。關鍵他不但控,還控得廣為人知,控得名傳千古,控得造就了5月19號“中國旅游日”。

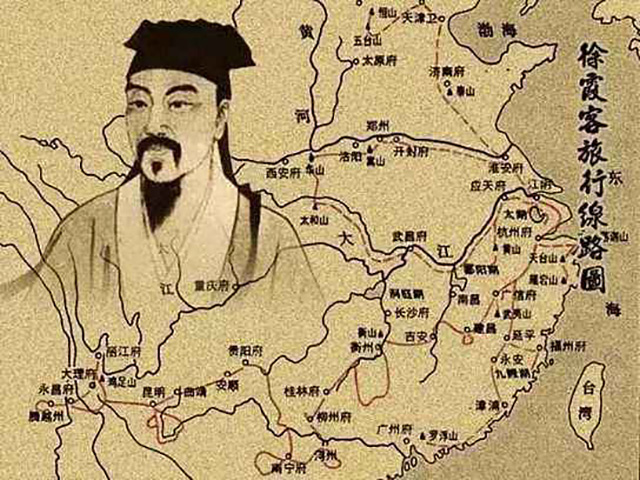

徐霞客,名弘祖,字振之,號霞客,明朝南直隸江陰(今江蘇江陰市)人。明地理學家、旅行家和文學家。著有《徐霞客游記》。

他的一生,從22歲毅然離家,直到55歲油盡燈枯撒手人寰,30多年的時光,都在“不務正業”。

"達人所之未達,探人所之未知" ,徐霞客所到之處,探幽尋秘,隨手寫下的游記累積成一本奇書源遠流長,出行必備。

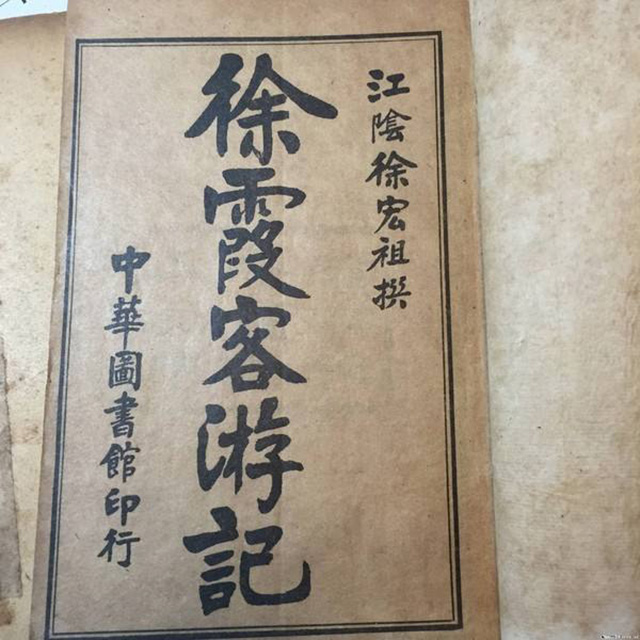

都說“讀萬卷書,行萬里路”,徐霞客則是“寫萬卷書,游萬里路”。經30年考察,他撰成的60萬字《徐霞客游記》,開辟了地理學上系統觀察自然、描述自然的新方向。

這本書既是系統考察祖國地貌地質的地理名著,又是描繪華夏風景資源的旅游巨篇,還是文字優美的文學佳作,名揚海外,婦孺皆知。

反觀現代人出游“上車睡覺,下車拍照”的寡淡無味的秀兒操作,徐霞客當真是旅游界一股清流,當真是真正愛這山川湖泊,懂得欣賞,手留余香的人。

相信看過《明朝那些事兒》以及各類文獻的人不得不驚嘆,在政治氛圍那樣濃厚的明代,竟出現了徐霞客這樣一位置身紅塵外,只問山水事的江湖行走者,實在是離經叛道,匪夷所思,讓人肅然起敬。

當別人苦哈哈的考取功名,謀求高位時,他卻悠哉游哉飽覽山河大川;當別人機關算盡,宦海沉浮時,他卻與鳥獸爭食,用樹木做窩,摘野果充饑,以清泉解渴,幾次有驚無險。

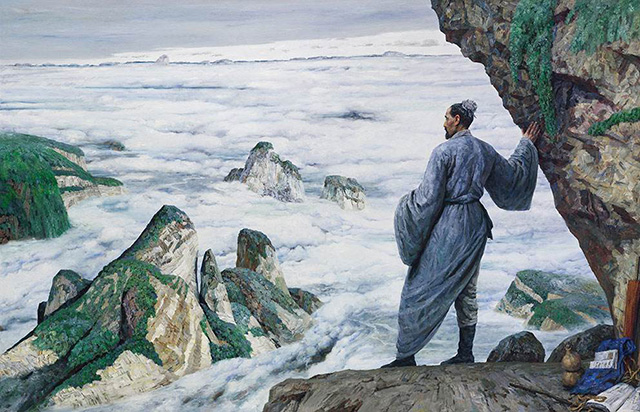

當他俯觀綿延萬里山河,仰嘆迢迢奪目星光,枯藤老樹昏鴉,篝火手記獸夾,星宿的規律,山河的分布,都在那薄薄的紙張上鋪陳開來,供后世探尋地理奧秘,為后人留下不朽經典。

翻開《徐霞客游記》,那一襲樸素衣衫下的,是自由不羈,超然俗塵外的靈魂。他是歷史的創造者,也是山河演變的見證者。以天為被,以地為席,與山月為伍,和清風作伴。

蛇蟲鳥獸都是他攀山跨海的見證者,松梅竹柏都是他精神的衍生物,這萬里江山,無限風光,都是他的追求,同時也成就了“千古奇人”徐霞客。

可以說,徐霞客此人根本就是為旅游而生。要么風塵仆仆地做個遠行客,要么端坐家中翻翻“攻略”準備上路。

究竟是什么力量讓他排除萬難,一覽祖國風光?

自身的原因自然不勝枚舉,總結起來就是志存高遠,不拘泥守舊,敢拼敢闖,敢想敢做,放在現在,那就是中國特色社會主義新時代的大好青年,新世界的驅動力,新文化的源泉,新思想的開拓者。

而家里有礦一般的物質資源的支撐以及新時代家庭一樣的氛圍也不容忽視。

徐霞客出生書香門第,年幼受父親影響喜歡讀歷史,地理之類的書籍,長大后立志要遍游名山大川。

按理說那個年齡正是要謀求權位,抱有在朝堂一飛沖天夢想的時候,可這樣幾乎是離經叛道,不學無術,前無古人后無來者的想法,卻在開明父母的鼓勵之下得到了實踐!

在某一個月白風清的時候,徐霞客,這位具有行業時代性開創意義的青年,懷著一腔熱血,肩挑簡單的行李,離開了家,從此將自己的一生都獻給了旅行考察。訪遍名山大川,看過異地風光,我心依舊。

可是一觀今日之旅游,儼然已是最賺錢的行業之一。幾個月的讓腰包鼓鼓的工資一場旅行就“血槽已空”,嗚呼哀哉!

霞客本客,一些人所說的窮游真的支撐得起這一大筆開銷嗎?

有錢日行天下是當前人們所認同的,古代也不例外。

史料透露是“廣有田畝,富有義行,有敕書樓為證,詩書傳世,筑有萬卷樓”。這就是講,人家家中有礦,還是慈善家,連藏書樓這高等配備,都應有盡有。

另一方面,得錢權自然有人脈。徐霞客高祖徐經,乃江陰首富,當時與才子唐伯虎相談甚歡。

到徐霞客時期,雖說是“家道中落”,但當時的徐家依然是有錢人家,是大地主階層。

徐母自己搞的,也是一個大中型手工作坊,相當于現在一個高效益的中小型公司。彼時的江浙一帶,許多人家靠手工業就能致富。徐家就是典型。

徐家由徐母帶領,日夜生產,富甲一方。此外,他雖沒混跡官場,可他的家族畢竟江南顯赫世家,好友中更不乏權錢兼備之人,因此他的交往對象,往往非富即貴,是真正的“莫愁前路無知己,天下何人不識君”,給他游歷山川作出了不小的貢獻。

若說句實話,他確實有點像吳敬梓,在現在看來是大師,可在當時人眼中,卻是游手好閑。據說,江陰本地有個說法,是“江陰出了兩名人,一個敗家子,一個叫花子”,其中敗家子就是徐霞客。

根據他的《徐霞客游記》計算,徐霞客總共走的里數,為25995里。路漫漫其修遠兮,雖說有堅實的經濟基礎,但能堅持數十年也實在不簡單,這便源自于他對自然地理的癡愛。

正是這份癡愛,讓他的赤誠與熱烈,堅韌與豁達在數百年后依然發光發熱,不朽不滅,成為文學史、地理學史上的一座巍峨的豐碑。

他說:“我帶著一把鐵鍬,什么地方不可以埋我的尸骨。”這等青山埋骨,破釜沉舟的勇力,終于造就了一位“奇人”“異才”,終于以身實踐了那句: “如煙往事俱忘卻,心底無私天地寬。”

王同林