科技改變生活 · 科技引領未來

<ul id="2coso"></ul>

<fieldset id="2coso"></fieldset>

科技改變生活 · 科技引領未來

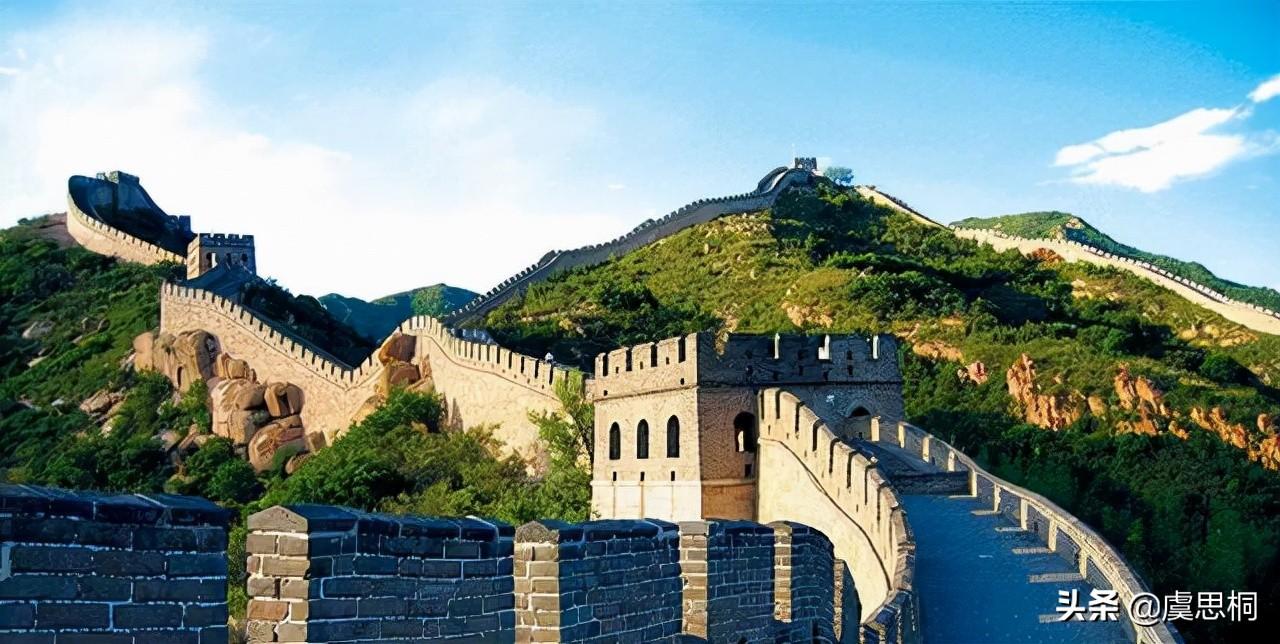

聞名世界的中國萬里長城,是地球上最著名的古代軍事防御工程,1987年12月,長城被列入世界文化遺產,是世界中古七大奇跡之一。長城位于中國北部,東起山海關,西到嘉峪關,全長約8851.8千米,通稱萬里長城。

長城的修建持續了兩千多年。根據歷史記載,從公元前七世紀楚國筑“方城”開始,至明代共有20多個諸侯國和封建王朝修筑過長城,其中秦、漢、明三個朝代長城的長度都超過了5千公里。如果把各個時代修筑的長城加起來,總長度估計超過了5萬公里; 如果把修建長城的磚石土方筑一道1米厚、5米高的大墻,這道墻可以環繞地球一周有余。

1、先秦時期

長城最早建筑于西周時期。周王朝為了防御北方游牧民族儼狁的襲擊,曾筑連續排列的城堡“列城”以作防御。到了春秋戰國時期,各個諸侯國為了爭霸互相防守,紛紛在邊境上修筑起長城,最早的是公元前7世紀的“楚方城”。其后齊、韓、魏、趙、燕、秦、中山等大小國家相繼修筑了長城用以自衛。其中,秦、趙、燕三國和北方的匈奴毗鄰,在修筑諸侯的互防長城同時,又在北部修筑了“拒胡長城”。這時長城的特點是東、南、西、北方向各不相同,從幾百千米到1000—2000千米不等。

2、秦朝時期

公元前221年,秦吞并六國統一天下,建立了中國歷史上第一個統一的多民族的中央集權制國家。為了維護和鞏固空前統一的大帝國安全,秦始皇的重大戰略措施之一就是大規模修建長城。秦始皇使用了近百萬勞動力修筑長城,占當時全國總人口的二十分之一,筑起了“西起臨洮(今甘肅山尼縣),東止遼東(今遼寧省),蜿蜒萬余里”的長城。從此才有了“萬里長城”這一名稱。

3、漢朝時期

漢武帝登基后,連續發動多次對匈奴的戰爭,將其驅逐至漠北。并且修復了蒙恬所筑的秦長城,此后又修建了外長城,筑成了一條西起大宛貳師城、東至鴨綠江北岸、全長近一萬米的長城。

4、隋朝時期

隋朝兩代統治者先后7次調用近200萬勞力,于北部和西北部邊境修筑長城、增建城壘。在北魏和周、齊修筑長城的基礎上,使東迄紫河,中經朔方、靈武之境,西至榆谷以東的長城、筑壘,基本連成一線。2000年之后,調查人員發現了多處隋朝修建長城的遺跡。

5、兩宋時期

山西岢嵐境內的長城為北齊、隋、宋三個王朝修筑。這是中國首次發現宋代長城。寧夏發現的宋代長城遺跡,位于固原市原州區戰國秦長城南北兩側。時間跨越千年以上的戰國長城與宋代長城在同一地區并存。

6、明朝時期

明前期的長城工程主要是在北魏、北齊、隋長城的基礎上“峻垣深壕,烽堠相接。”各處煙墩增筑高厚,墩旁開井,增建煙墩、烽堠、戍堡、壕塹,局部地段將土垣改成石墻。修繕重點是北京西北至山西大同的外邊長城,和山海關至居庸關的沿邊關隘。明中葉百余年間建成了眾多長城重鎮。后來又重修遼東邊墻“自綿州迤東抵三岔河,又自三岔直抵舊遼陽“。山海關至嘉峪關之間的邊墻重建工程,主要是在長城上騎墻建大量的空心敵樓易以磚石,局部地段改線重建。

秦始皇修筑萬里長城時就總結出了“因地形,用險制塞”的重要經驗,凡是修筑關城隘口都是選擇在兩山峽谷之間,或是河流轉折之處,或是平川往來必經之地,這樣既能控制險要,又可節約人力和材料,以達“一夫當關,萬夫莫開”的效果。修筑城堡或烽火臺也是選擇在險要之處。至于修筑城墻,更是充分地利用地形,如像居庸關、八達嶺的長城都是沿著山嶺的脊背修筑。在建筑材料和建筑結構上以“就地取材、因材施用”的原則,創造了許多種結構方法。

長城的建筑結構:

長城并不只是一道單獨的城墻,而是由城墻、敵樓、關城、墩堡、營城、衛所、鎮城烽火臺等多種防御工事所組成的一個完整的防御工程體系。這一防御工程體系,由各級軍事指揮系統層層指揮、節節控制。

墻的結構內容是根據當地的氣候條件而定的,萬里長城的構筑方法有如下幾種類型:

1.版筑夯土墻;2.土坯壘砌墻;3.青磚砌墻;4.石砌墻;5.磚石混合砌筑;6.條石;

7.泥土連接磚。

另外,還有烽火臺、城堡、關城等特殊建筑。

現今人們一般說的長城一般指的是明長城。所稱長城的長度也就是明長城的長度。國家文物局和國家測繪局2009年4月18日聯合公布,明長城東起遼寧虎山,西至甘肅嘉峪關,從東向西行經遼寧、河北、天津、北京、山西、內蒙古、陜西、寧夏、甘肅、青海十個省(自治區、直轄市)的156個縣域,總長度為8851.8千米。

2012年6月5日,國家文物局在北京居庸關長城宣布,歷經近5年的調查認定,中國歷代長城總長度為21196.18千米。

2020年11月26日,國家文物局發布了第一批國家級長城重要點段名單。

李陽

<strike id="42egg"></strike>

<ul id="42egg"></ul> <ul id="42egg"></ul>