科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

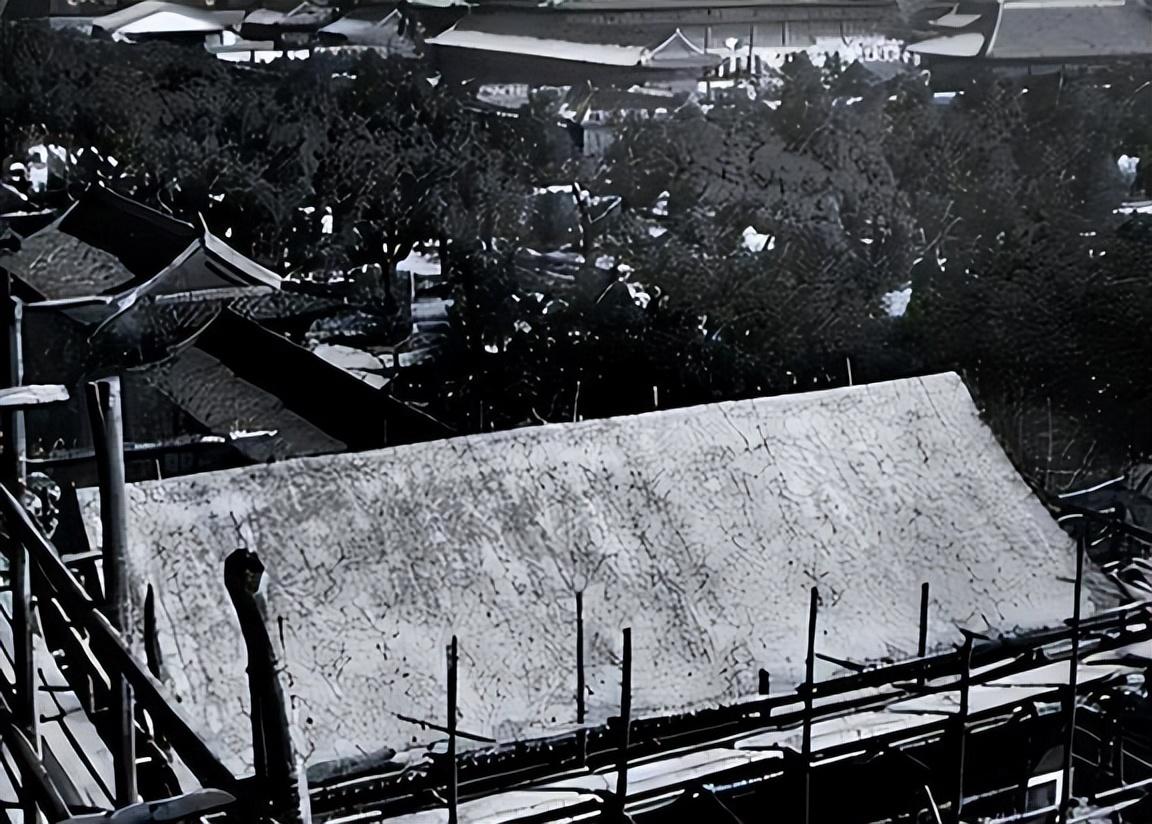

1969年,天安門城樓被巨大的草席圍住。即使是在隔壁中山公園工作的工人也不知道,在12月月底,碩大的天安門城樓被秘密地拆除了!

為了保護文物,并盡可能在重建時恢復原貌,工程隊沒有用火藥強拆,而是選擇了人工拆除,從樓頂開始一層一層往下拆。

沒想到,當拆建工人掀開瓦片時,卻發現了一個雕刻著龍紋的小木盒。隨后又在西山墻里發現了6枚炮彈!

天安門城樓上為何會出現這些東西呢?

天安門的出現與明成祖朱棣又莫大的關系。

從皇四子到廟堂高座,朱棣見過了各式各樣的勾心斗角,也切身參與過政變,因此對來之不易的皇權萬分珍視。

上位后的朱棣常常因北方邊患寢食難安,為了防患于未然,他毅然將皇都從南京遷到了北京,并在此造了一座“國門”,開始了“天子守國門”的歷史。

不過那時黃瓦飛檐的城樓還不叫做天安門。

為了表達出“受命于天”的好兆頭,明朝皇帝給它命名為“承天門”。

此后,新皇登基、冊封大典都要在城樓上舉行。這樣一來城樓便和“盛大”、“喜慶”等感覺連接在了一起。此外,皇帝出征、祭祖要經過城樓,新官上任也要經過城樓,久而久之城樓又在百姓心中產生了一種肅穆的威嚴。

到了清代,朝廷更迭,舉國上下都要煥然一新,城樓自然不能再叫“承天門”了。但是統治者祈求好運的心理需求沒有變。

于是在“奉天承運”的基礎上,又加上了“長治久安”的意蘊。自此,“承天門”改名為“天安門”,直到現在都沒有變更過。

但天安門作為封建王朝的產物,很難被人單單看做是一座古老的建筑。作為“吉祥”寓意的承載,它也沒能一成不變地“體面”。

從1417年以來,天安門城樓經歷了無數的風吹雨打。在明朝時期被閃電劈過,被火燒過,更是遭到過八國聯軍的炮轟和掠奪。

一波一波的勝利者都要站上去看一看、摸一摸,或是把它當做戰利品來炫耀、或是將其看做身份正統的代言。

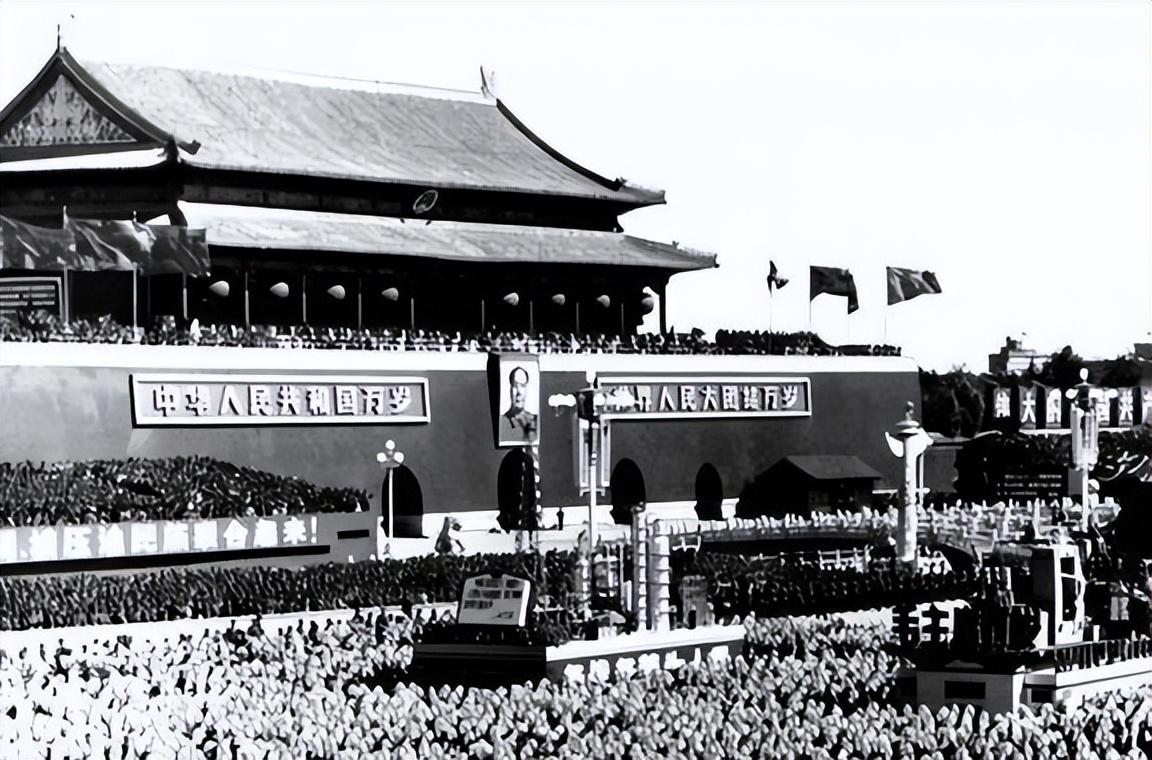

在一代一代人的壯志和敬意里,天安門的文化底蘊變得比城墻更加厚重。它像個位高權重的老者,能和它站在一起,說出來的話就變得更有底氣。因此,“五四運動”、“一二九運動”、開國大典等重大事件都將天安門作為背景。

這面紅墻也成了新中國的標志性建筑之一。

1949年,溥儀將他的“家”交給了中央,連帶著就有天安門城樓的鑰匙。

不過自清代末期以來,統治階級的模樣已經變得屈辱且軟弱,既沒有“臉面”登上城樓,也沒有資金來修繕天安門。

所以解放軍拿到的就是一把多年未用的、銹跡斑斑的鑰匙。

最初登上城樓的景象也可想而知,處處是年久失修的破敗,還有常年堆積的污泥和樹杈。看到此情此景的人無不為這個慘遭遺棄的城樓扼腕嘆息。

于是,在黨中央的一致認可下,新中國在1949年第一次對天安門進行了整修,并決定重新為其“正名”,于是將開國大典放到此處舉行。

所以在1949年10月1日,當全世界的媒體將鏡頭對準天安門城樓的時候,大家詫異地發現,曾經那個破敗不堪的城樓竟然在短短幾個月內變得如此整潔。

在他們心中,那時的中國百廢待興,根本沒有財力、物力和人力去完成如此宏偉的工程。

確實,如果按照資本主義的慣例,用西方“理性”思考,“花多少錢辦多少事”地將這一重任交付給某個工程隊,天安門城樓的修繕的確不可能如此“輕易”。

但他們不明白,也不會理解中國人的“感性”。當維護天安門的消息傳出時,不僅黨員自發幫忙,北京附近的百姓們也紛紛參與了進來。在舉國上下的同心協力中,開國大典才能如期舉行。

不過由于當時時間和條件都十分有限,我黨重點對天安門的外部做了修繕,內部結構式上的很大問題還沒有得到解決,比如大梁腐朽,榫卯移位,天安門幾乎“病入膏肓”了。

尤其是在1966年,河北地區遭遇了一場近7級的地震,原本就搖搖欲墜的天安門城樓再次遭到沖擊,整體開始往下沉。

專家斷言,如果不盡快拆除重建,天安門很可能會坍塌。隨后又提交了三種各有利弊的重建方案由中央定奪。

周總理審閱之后,最終敲定了最能保持天安門原貌的方案。主席也給出了相同的意見,要求工程人員“原樣不動,尺寸不變”。

由于重建難度較大,有人提議說外包給國外的建筑隊來做,但遭到了周總理的拒絕。

他說天安門是中國建筑智慧的體現,西方的混凝土也未必比中國的榫卯要強,還是交給自己人辦比較合適。

隨后,中央便組建了一支“城樓重建小組”,由姚來泉擔任木工連的組長。

為了完成主席“原樣不動”的要求,在動工之前,北京設計院的師生的第一項任務便是“紮小樣”,也就是照著天安門的原貌制作一個一比一的縮小模型。這樣一來,建筑人員不僅能熟悉城樓的構造,也能演練重建過程,并發現原址上的問題作出改變。

此外,重新修建天安門是我國建國以來規模最大的古建筑修筑工程,為了防止有心人來搞破壞,這項任務是在暗中進行的。

在拆建之前,工程隊僅用8天時間,便用草席將66米長,37米寬,高32米的城樓給圍了起來,這項“壯舉”在當時可謂是絕無僅有,尤其是當時正值國家內憂外患的緊要關頭。

所以說中國速度可嘆可謂。

在做了充分的準備后,在1969年的年底,天安門的重建工作終于開啟。

12月15日,拆除隊的工人們懷著激動的心情登上了天安門城樓,幾百年的古建筑要從這一刻煥然一新了!

拆除城樓的工作要格外小心,這里的一磚一瓦都具有歷史價值。因此不能像其他房屋一樣用炮火強拆,而是要謹小慎微地從磚瓦、屋脊開始一樣一樣地拆卸。

姚來泉師傅先是切斷了整座城樓的電源,隨后帶著兩個徒弟爬上了樓頂,確認完磚瓦的塊數和擺放結構后開始動手。

本來建筑工人們想要盡可能地保存這些磚瓦,但由于它們塊頭過大,且每塊都有60厘米厚,人工幾乎無法搬運。無奈之下,師傅們只能用撬棍將其掀開,任由其重重地摔在地面上。

原本工人們只想盡快地拆卸完整個屋頂,沒想到在掀開一塊磚瓦時,眼前突然出現了一個木盒子,雖然上面蒙滿了灰塵,但依舊能看出盒子上的刻紋十分精美。

是誰把這個盒子放在樓頂上的呢?為什么把把它放在這里?里面裝了什么東西呢?

雖然頭腦里有大量疑惑,但他們相信這個盒子一定很寶貴。于是拆遷隊師傅還是按住了想要立即打開的念頭,轉頭將這一發現告訴給了指揮部。

“在瓦片下發現一個楠木盒子,上面刻花精巧,不知道里面裝著什么。”

指揮部也同樣震驚,于是指示姚來泉將它打開。

雖然盒子外部完好無損,但常年的風吹日曬實際上早就使這個盒子發生了質變。于是姚師傅幾乎沒費什么力,便將其打開了。

“里面裝的什么東西?”,領導忙問。

只見姚師傅舉起了一塊“銅疙瘩”,將上面的灰吹干凈后就能看出,這是一塊金元寶。

隨后姚師傅又從盒子里拿出了一塊紅寶石,剩下的便是一些黃豆、玉米等五谷。不過姚師傅在摸完這些東西后手卻被染成了紅色,大家這才注意到,盒子里還有一層紅色的粉末。

老專家捏了一些在手上,湊近聞了聞后驚訝地說,“這紅色的是朱砂,放了幾百年了還這么鮮艷。”

五谷意味著“豐登”,朱砂意味著“辟邪”,寶石和金元寶則代表著“財富”。看來這個盒子應該是某朝修整天安門時放在這里的,為了圖個好兆頭。

不過這些東西顯然已經不適合再封在城樓上了,于是便由相關人員將其帶走安置起來。

“解惑”之后,工人們繼續拆建工作,然而當拆到西山墻的時候,工人們卻敲到了“鋼板”,金屬的叮當聲在工地上十分清脆。施工人員紛紛向這處圍了過去。

這里又有什么玄機呢?

當把這塊“金屬”完整地挖開后,建筑隊員們卻大吃一驚。這竟然是一枚直徑近10厘米的完整炮彈!

這是什么時候埋進墻里的?還會不會爆炸呢?

好在它已經因為時間過久已經生銹了,成為了一枚沒有威脅的“藝術品”。在隨后拆除過程中,一共發現了6枚同樣型號的“藝術品”。

不幸的是,由于時間久遠,天安門又經過多次修建,這些炮彈的來歷最終查無可證,成了一樁“懸案”。被送到了附近的公安部門進行保存。

七天后,舊城樓在草席搭成的“天幕”內被完全拆除。連附近的居民都不知道,在短短幾日內,碩大的天安門城樓消失了!

天安門城樓的重建自12月中旬拆除時算起,到周總理登上新城樓視察之間只花了112天!不可不說是舉世矚目。

同時,重建天安門證明了工期的長短與質量并非是線性關系。工人們不僅做到了速度上的快,還做到了質量上的高。

諾大的城墻由無數塊木板咬合而成。當吊車將西南的一整塊城墻吊起來,由木工師傅們拆開后竟然找不出一顆釘子。

這是怎么做到的呢?

縱使是姚來泉這個八級木工也丈二和尚摸不著頭腦。而且工人們發現,想要把這些拆開的木頭碎片重新拼成城墻也是困難重重。

為了照貓畫虎,木工師傅們不得不圍在一起,又是畫圖又是模擬,終于搞清楚了這堆“拼圖”的組裝方式。

在天安門大體原貌成型之后,工人們開始在細節上“仿古”。雕花、刷漆都嚴格地按照古法一麻五灰的13道工序。

可謂是盡可能地恢復了舊城樓的原貌。

然而在雕刻到正脊時,大家的意見卻發生了分歧。舊城樓的正脊兩端刻的是龍,不過有人提議說龍是“四舊”,應當換成向陽花,這一爭執最后傳到了周總理的耳朵里。

他說,中華兒女號稱是“龍的傳人”,龍是我們民族的象征,可以用。并在此申明,天安門的主體部分都要照舊,不要做改動。

但在有些人的堅持下,原棚頂上的龍圖騰最終被改為了蓮花。有人甚至想要將原來的屋檐改成鋼化玻璃。

無奈之下,周總理只好下了死命令,“一切照舊,不做改動。”

所以,在物資匱乏的70年代,原墻上的金箔也要貼。為了節省用量,工程隊選用了國外進口的金箔,在貼金的時候只能用竹鑷夾,否則金箔就會化在手上。因為工人們的“摳搜”,整座城墻上的貼金只用了12斤黃金。

值得一提的是,此次重建城樓,工程人員并不只是“照抄”。他們不僅恢復了城樓的原貌,還在原有的基礎上做了改良。

使天安門在保持舊形的基礎上更加堅固,能抵御住9級的地震。并使它在實用程度上有了更大的提升,內部不僅通了水電,還安裝了暖氣和電梯等現代化設備。

我們強調要保護文物,但最好的保護不是原封不動,而是保護它的精神內核。使其盡可能保留原貌的同時與時俱進。

中國人的文化情懷也正來自于此,大道至簡,即使數百年轉瞬而過,我們也同樣能理解古時登樓慶典的盛大和喜慶。

高熙