科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

偶然讀得黃仁宇先生的《萬歷十五年》,驚嘆于先生對于歷史細節的把控的同時,又對明朝的歷史有了更多的理解。

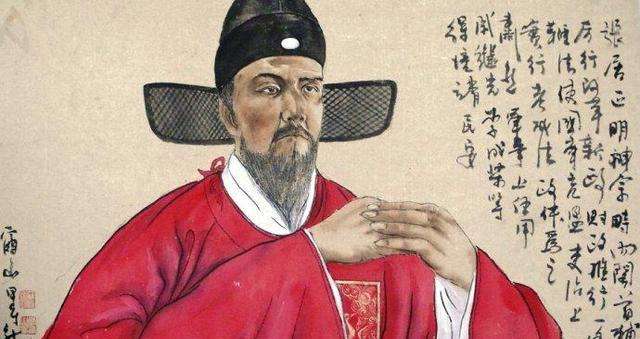

作者花了大量的筆墨將歷史由點及面進行描寫,其中首輔張居正更是貫穿其中,成為一條線索聯系著大明王朝的最后幾十年。

張居正,毫不夸張地說,大明王朝因有了他,至少延長了50年的壽命。在歷史印記中,張居正和他的“一條鞭法”留下了濃墨重彩的一筆。

張居正,位極人臣,一手扶持了年幼的萬歷皇帝,注重改革,調整了大明王朝的財稅制度。這樣一位權臣,真的算得上傳統意義上的忠臣嗎?

自漢武帝“罷黜百家”之后,儒家就逐漸走上了正統地位。經過千年的發展,儒家學派的思想道德一步一步成為了士人的基本規范。宋明理學更是儒家思想走向巔峰的標志,傳統的道德要求更加束縛著學子士人。

忠孝仁義,“忠”排在首位,而在五倫關系中,君臣關系位居第一,由此可見,忠臣是封建王朝尤為看重的。何謂忠臣,《荀子·禮論》:使生死終始若一,一足以為人愿,是先王之道,忠臣孝子之極也。

并且隨著時代的不斷推進,儒家觀念在明朝更是深入到士人學子的骨子里。而同在《萬里十五年》中獨樹一幟的清官海瑞堪稱忠臣之典范,他忠君,愛民,對自己有著較高的道德情操的要求。

與張居正形成了鮮明的對比。在張居正的價值觀中,權力是至高無上的,而對權力的渴求正是對自我欲望的不斷滿足。“存天理,滅人欲”是儒學發展到中后期接近于禁欲的一種狀態。

由此可以見得,在君臣關系實質上是一種主仆關系的封建時代,張居正僭越了,正是如此,逝世以后還株連九族并慘遭鞭尸。

公元1368年,朱元璋稱帝,建立大明王朝。隨后,朱元璋廢丞相胡惟庸,并立下祖制此后不得再設丞相職位,由此,自秦朝設立的三公九卿制不復存在。六部直接對皇帝負責,皇帝的權力達到了頂峰。

皇帝統攬大權,這也產生了諸多問題。繁雜的政務對于皇帝而言是一個很大的負擔,內閣的發展是一種必然。

起初,內閣大臣只是皇帝的咨詢機構,最終的決定權仍然在皇帝手中。隨著內閣權力的不斷膨脹,引領內閣的第一位大學士自然而然成為首輔大臣。

首輔相當于此前的丞相,擁有著票擬的權力。但是從法律和制度意義上而言,內閣和首輔始終未能取得合法地位,他們的權力最終來源是皇帝所賦予的。

張居正登上內閣首輔的位置,是權力更替的結果。萬歷皇帝初登大統,只是一個九歲的小兒,并且不是上一任隆慶皇帝的兒子,彼時內閣首輔大學士高拱囂張跋扈,口出狂言,不把萬歷皇帝和兩位太后放在眼里。

張居正聯合宦官馮保,用兩位太后的懿旨和皇帝的圣旨貶斥了高拱,張居正取而代之,成為內閣首輔。

內閣首輔雖然有票擬的權力,但仍然要受宦官的壓制,因為宦官有著將票送給皇帝批紅的權力。張居正和馮保選擇了合作。馮保主要是負責萬歷皇帝的生活起居,并且可以和小皇帝有更多的交流。

張居正則是萬歷皇帝的老師,他教小皇帝讀書,寫字,對萬歷皇帝價值觀的樹立有較深的影響。

法律沒能承認內閣和首輔,張居正也未能規避制度的缺陷,只是相對于嚴嵩等未能善終的前輩而言,他的懲罰來得稍微晚了些。

位極人臣的張居正除了讓人詬病的不忠不孝之外,還飽受當時士人痛恨的就是他的改革。改革就會觸及既得利益集團,這應該是所有改革家都應該提前設想到的。

張居正所采取的應對策略是他的鐵腕手段,正是因為他的權力來源于萬歷皇帝,他在改革的過程中更加自我。

明朝雖然實行閉關鎖國政策,但官方的對外貿易卻是不斷在發展著。此時大明王朝仍然有資本能夠在海外貿易中占據著優勢地位。結果就是白銀的大量涌入,同時隨著明朝商品經濟的繁榮,出現了新的經濟現象。

因此,張居正便實行了歷史上有名的“一條鞭法”,即農民出錢,政府統一征集勞役,同時把原來的里甲、均徭、雜泛等項徭役合并為一,不再區別銀差和力役,一律征銀,大大改善了真豐富的財稅狀況。

同時,張居正也在對官吏的考察上作了相應的調整,加大了對文官監察的力度。

文官政治的嚴苛是張居正所未能想到的。這些文人士子是從四書五經中脫胎而來,又怎能輕易地被打壓。

張居正的改革引來了整個制度內部的反對,張居正在位期間尚且能夠壓制,待他辭世,繼任者同時也是他的學生申時行也只得廢除他曾經設立過的條框,采取較為中庸的策略。

張居正的改革正是他能夠在歷史上留名的重要貢獻,無論是在經濟、政治還是軍事上的改革,都大大緩解了大明王朝的矛盾。

但是此時的大明王朝已是窮途末路,再加上張居正的改革存在用人不當、標準不同等弊端,這場變革最終還是失敗了。

張居正逝世較早,剛過五十,對于一個野心勃勃的政治家而言還有太多的可能性。他一手扶持的萬歷皇帝也并沒有成為他所設想的樣子,優柔寡斷,倉皇出逃,他的改革事業也未能繼續進行下去。

繼任首輔申時行深諳文官政治,想要盡力地緩和黨爭矛盾,他付諸心血的大明王朝,1644年清兵入關,入主紫禁城。

1588年,即萬歷十五年,這一年,張居正意氣風發處內閣之巔,萬歷皇帝還相信著這個老師,戚繼光還在東南抗倭,山河仍在。

回到最初的問題,張居正是一個忠臣嗎?筆者認為,張居正已經脫離了傳統意義上的忠臣,因為相對于忠于皇帝,他更加忠于自己,他很清楚自己所想要的是什么,對于權力的欲望他沒有抑制而是不斷地尋求。

這是現代所能夠接受的價值觀,但是一定不能被當時的文人士子所能接受。他們眼中的張居正,不忠,玩弄權力;不孝,丁憂之時貪念權力而不回家守喪;不仁,對付政敵無所不用極其;不義,親近之人也可以讓其做出犧牲。

歷史是客觀的,是不可抹滅的,但對于歷史人物的評價是主觀的,因為每個時代的標準不同。

張居正用他的鐵腕手段延長了大明王朝至少70年的壽命,作為權臣他是合格的,在其位謀其職。儒家觀念中的忠,海瑞是典范,張居正不是。

王陽