科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

<abbr id="ggk2a"></abbr> <abbr id="ggk2a"></abbr> <del id="ggk2a"></del>

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

作為戰(zhàn)國時期的四公子之一,孟嘗君這個名字,相信很多人都熟悉。和他并列稱為戰(zhàn)國四公子的,分別是楚國春申君黃歇、魏國信陵君魏無忌以及趙國平原君趙勝。

戰(zhàn)國四公子的名頭說出來非常好聽,如果不了解歷史,很有可能誤以為他們是國王的公子,但實際上并不是。他們之所以有這樣的名聲與雅號,主要歸結(jié)于,他們在地方是比較有權(quán)利的貴族,而且喜歡招納賢士,名氣是比較大的。

但是對于孟嘗君這個人,后世的評價往往是褒貶不一的,正如同標題“孟嘗君是欺世盜名之輩嗎”這樣的疑問也不少。可實際上真的是這樣嗎?

根據(jù)史料記載,孟嘗君田文在戰(zhàn)國時期算是個富二代,他爹是田嬰,田嬰又是齊威王田因齊的兒子,從身世上來說,他是齊國的皇親貴族。

出生在這樣不缺錢也不缺地的環(huán)境下,孟嘗君大概率是被“富養(yǎng)”長大的。別的富二代喜歡吃好的、穿好的、養(yǎng)美女來炫富,而他就不一樣了,他喜歡養(yǎng)門客。

傳說他手底下有三千門客,這些人無論出身何地,過往如何,都不計較,只要有一技之長,有自己的才能,都可以被孟嘗君招攬門下。

在較早的史料,比如戰(zhàn)國策的記載中,孟嘗君始終保持著禮賢下士的形象。史料記載:“孟嘗君曾待客夜食,有一人蔽火光。客怒,以飯不等,輟食辭去。孟嘗君起,自持其飯比之。客慚,自剄。士以此多歸孟嘗君。”

上面這段話摘自《孟嘗君養(yǎng)士》,主要講了這么一個簡單的事——孟嘗君擺席宴客,其中有人遮住了光,陰影投射到一個門客的飯菜上,那個賓客因此生氣了,認為賓客的飯菜有好壞之分,就生氣想要離開。孟嘗君知道后,馬上站起來,端著自己的飯菜和他的對比,結(jié)果飯菜當然是一樣的。這一舉動讓賓客為自己的小氣度量感到慚愧,甚至想要自刎以謝罪。之后,更多的人因此都紛紛歸附孟嘗君。

這件簡單的小事,不僅反映了孟嘗君對待門下的賓客都是持有相等的態(tài)度,同時又表現(xiàn)了他非常大度,對于賓客的懷疑也不生氣,而是耐心解釋,溫柔待人。

除此之外,孟嘗君的“賢名”還有很多,比如他善于納諫,同時又非常富有政治才能,先是在秦國擔任丞相,后來又輾轉(zhuǎn)擔任齊國和魏國的相國,這些也作為他政治才能的“加分項”。

總之在《戰(zhàn)國策》記錄孟嘗君的主旋律中,他是個非常有名的賢士、能人。包括他的俠義心腸,以及對他賢明的大加贊揚,多在民間傳說和小說戲曲中出現(xiàn)較多。

“雞鳴狗盜”這個成語大家都不陌生,都知道這不是什么好詞,卻鮮有人知,這個成語也是從孟嘗君的門客事跡中得來的。

由于孟嘗君廣納門客,只要有點本事,不管是好是壞,他都一并接納。其中有兩個人,一個擅長“學雞叫”,一個擅長“鉆狗洞”。

按照世俗的眼光來看,這倆人就是不學無術(shù)的流氓混混,可孟嘗君不嫌棄,一視同仁。而這兩個人在關(guān)鍵時刻給孟嘗君幫了大忙。

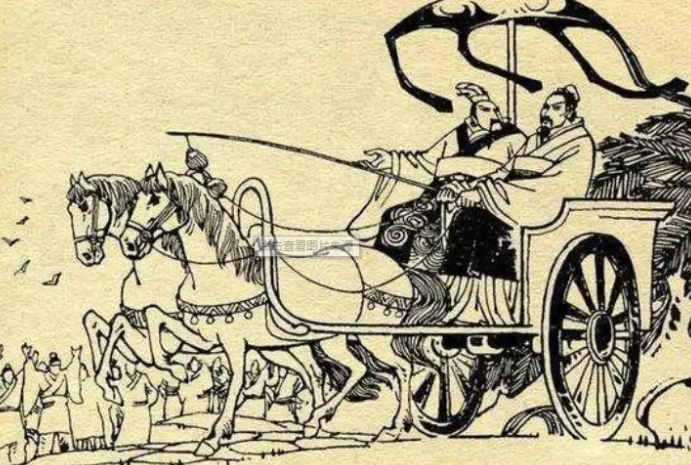

在一次出使秦國后,秦昭王看中孟嘗君是個不可多得的人才,想留下他來在秦國當官做事,于是就在他快要離開秦國時,將他強行扣留起來。在秦昭王看來,如果他愿意留下,自然是最好的結(jié)果;如果不愿意,那也不能放虎歸山,就要殺之而后快。

在這樣的節(jié)骨眼兒上,孟嘗君想要回到齊國去,卻又不想因此丟了性命。于是就想賄賂秦王,給他送了一件從齊國帶來的白狐裘,這件白狐裘非常珍貴,天下無雙。

可是東西送過去,秦王并沒有放他回去的意思。無可奈何之下,孟嘗君只能轉(zhuǎn)變目標,求助秦王妃。

秦王妃的話,秦王是很樂意聽的,只要吹吹枕邊風,這事多半能成。只不過秦王妃答應(yīng)孟嘗君的同時,也提出了一個條件,那就是——她也想要一個和送給秦王一模一樣的白狐裘。

這可讓孟嘗君犯了難。正在這時候,擅長“鉆狗洞”的那個門客毛遂自薦,表示他可以幫孟嘗君解決這個難題。夜深人靜,他偷偷鉆進秦王宮,把原本送給秦王的那件白狐裘偷出來,轉(zhuǎn)手送給秦王妃。

果不其然,收到東西的秦王妃非常高興,他成功勸說秦王不殺孟嘗君,并且讓他回齊國。

孟嘗君得到秦王的批準,連夜準備回齊國,生怕秦王反悔,又把他們給抓回去。到了秦國邊境函谷關(guān),因為天還沒亮,城門未開,他們想走也走不了。這時候,那個擅長學雞叫的門客走了出來,他叫了兩聲引起公雞打鳴,讓守城士兵以為時間到了,就打開關(guān)門,孟嘗君得以出關(guān)。

這樣依靠“聰慧的技能”得以逃脫的方式,非但沒有被歌頌,反而被扣上了投機取巧的帽子,由此孟嘗君就成了“雞鳴狗盜”之徒,被人認為上不得臺面,只會耍些小伎倆。更甚者,由此推測孟嘗君手底下的三千門客,也不一定都是些有才能的人,而孟嘗君招攬他們的主要目的,就是給自己營造一個“折節(jié)下士”的好名聲。

因此,這就是孟嘗君被貼上“欺世盜名”標簽比較主要的一個原因。

此外還有一個重要原因,也讓孟嘗君的名聲大打折扣。那就是他先后在三國任丞相之職,先是入秦朝為相,后來又回到自己的齊國擔任丞相,最后又到了魏國。對于戰(zhàn)國時期來說,各個國家較為獨立,彼此又存在競爭和敵對,正所謂忠仆不侍二主,孟嘗君卻輾轉(zhuǎn)三國,朝秦暮楚,此舉頗有叛國的嫌疑。

由于戰(zhàn)國時期距今年代久遠,要想了解當時的情況,只能憑借古人的史料記載。就拿對孟嘗君的記載來說,相較于《戰(zhàn)國策》,司馬遷的《史記》中記載更為豐滿而完善。換句話說,《史記》是在《戰(zhàn)國策》的基礎(chǔ)上,對其進行了一定的增刪。

《戰(zhàn)國策》對孟嘗君的記載,和孟嘗君在民間的傳說與口碑比較相近,都偏向于歌頌孟嘗君的仗義疏財、折節(jié)下士的美好品德。當然,這也和孟嘗君手底下的門客眾多有關(guān),他們的故事也使孟嘗君聲名遠揚。

而在史學評論家的眼中,孟嘗君則更像一個欺世盜名之輩,因為他自身并沒有什么才能,只是擅長養(yǎng)門客,而類似于雞鳴狗盜的門客,又讓他顯得不那么入流。從種種事跡,更加坐實了他“欺世盜名”的名聲。

比如在《戰(zhàn)國策》中記載的孟嘗君對身邊的人非常寬容,從不同方面表現(xiàn)其寬闊的氣量和胸懷,這些細節(jié)和記錄在史記中都做了舍棄,卻增加和細化了一些負面描述,譬如“尖銳發(fā)問,駁斥父親”以及“孟嘗暴怒,殺人滅縣”。

據(jù)《史記》本傳記載:“趙人聞孟嘗君賢,出觀之,皆笑曰:‘始以薛公為魁然也,今視之,乃眇小丈夫耳。’孟嘗君聞之,怒。客與俱者下,斫擊殺數(shù)百人,遂滅一縣以去。”不過據(jù)史學家猜測,這大概是司馬遷為了更好地塑造孟嘗君形象,而虛構(gòu)出的情節(jié)。

最后,我們再回到探討的主題:孟嘗君是欺世盜名之輩嗎?或許每個人都有不同的觀點,但筆者想借用曹雪芹《紅樓夢》的一句話:“假作真時真亦假,無為有處有還無。”我們不能單單一個詞就整體概括一個人物,好的名聲可以刻意營造,壞的名聲可以污蔑而來,要看這個人物如何,還是要看他如何去做的。

丁龍

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責聲明 - html - txt - xml<tfoot id="umye0"></tfoot>