科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

3月3日,法國憲法委員會規定的總統候選人參選截止日期前一天,法國現任總統埃馬紐埃爾·馬克龍(EmmanuelMacron)向全國多家報刊投書,以一封《致法國人的信》正式宣布參加2022年大選,尋求連任。角逐法國總統大位的各路豪杰,至此全部就

3月3日,法國憲法委員會規定的總統候選人參選截止日期前一天,法國現任總統埃馬紐埃爾·馬克龍(Emmanuel Macron)向全國多家報刊投書,以一封《致法國人的信》正式宣布參加2022年大選,尋求連任。角逐法國總統大位的各路豪杰,至此全部就位。

俄烏戰爭多重效應,在任總統大幅領先

在法蘭西第五共和國的歷史上,馬克龍今次的參選時機堪稱史無前例。烏克蘭戰事正酣,歐洲上空陰云密布,西方國家迅速向烏克蘭提供軍援,并祭出力度空前的制裁。盡管法國并未直接卷入戰爭,但歐洲安全秩序遭遇的巨大挑戰,連同勢必到來的能源與經濟沖擊,不但突兀打斷了競選活動,許多候選人的競選集會和電視露面被迫讓位給戰爭新聞,而且將馬克龍推上了“準戰時總統”和危機領導人的位置,其努力開展的外交斡旋、以及與歐洲和其他西方盟國協調反擊俄羅斯的一舉一動,都受到全國高度關注。

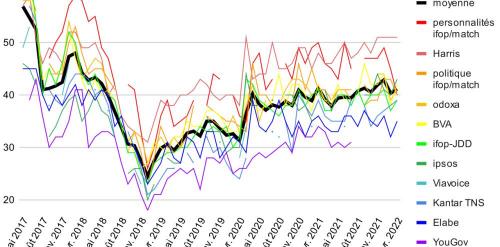

特殊情勢之下,馬克龍的民調表現出現了顯著變化。在過去一年內,無論其他政黨的候選人如何跌宕起落,馬克龍在總統大選第一輪投票中的選民投票意向一直穩定漂浮在24%左右,與他2017年得票相當。然而最近一周內,俄烏戰爭帶來的危機感,國家團結的需要,領導人媒體曝光增多等因素,造成了政治科學中所謂“聚旗效應”(rally around the flag effect),總統的支持率從約40%上升到約45%。外交和國防事務在選民考量中的權重驟然上升,而民眾大多認為馬克龍在這些議題上更為可靠。

馬克龍以及執政的共和國前進黨(La République En Marche !, LREM)在此時下場參選,勢頭十足,有意在第一輪投票給馬克龍的選民比例上升至30%左右,領先優勢顯著拉大。有理由認為,這一趨勢在短期內還將繼續下去。

過去五年來馬克龍的支持率變動 / Wikipedia

與此同時,來自其他政黨的競爭者依然在苦苦掙扎,未有任何候選人出現顯著突破,到達足以挑戰現任總統優勢的位置。在左翼一側,除民調在11%—12%浮動的激進左翼標志性人物梅郎雄(Jean-Luc Mélenchon)尚有一絲機會挺進第二輪,絕大多數左翼候選人無一例外只能用“慘不忍睹”來形容:綠黨候選人雅多(Yannick Jadot)、共產黨人魯塞爾(Fabien Roussel)約為4%—5%;曾幾何時主宰法國左翼政壇的社會黨(Parti socialiste, PS),如今其候選人、巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)僅能獲得2%選民的支持——這將是社會黨二戰以來的最差成績,也意味著重演2017年的崩潰局面。

目前,真正強有力的三位競爭者均來自右翼。法蘭西島大區議會主席瓦萊麗·佩克雷斯(Valérie Pécresse)在去年11月的老牌右派大黨共和黨(Les Républicains, LR)黨代會上贏得總統候選人提名后,一度受到熱捧;然而數月后的今天,佩克雷斯僅能贏得約13%選民支持。

曾為《費加羅報》多年專欄作者和CNews電視臺節目主持人的埃里克·澤穆爾(Eric Zemmour)憑借極端的反移民、反伊斯蘭和涉及維希政權與反猶主義等話題的爭議言論異軍突起,但近來亦漸顯頹勢。

活躍多年的知名法國極右翼政客、國民聯盟(Rassemblement National, RN)領袖瑪麗娜·勒龐(Marine Le Pen)受到來自澤穆爾和佩克雷斯兩側的擠壓,只能贏得約17%的支持,相較2017年大為退步,只能勉強保持在領先地位。

而無論他們當中的哪一位,民調中的第二輪投票支持率都與現任總統相距甚遠,一度最有希望把馬克龍拉下馬的佩克雷斯如今也跌至不到40%。

對反對黨來說,俄烏戰爭給了馬克龍明顯助力,奪去了他們在媒體上的存在感,還令其不方便發動過于猛烈的抨擊,以免顯得有礙國家利益。一些政客對俄羅斯和普京的曖昧態度也進入大眾視野,成為其急欲甩掉的“黑歷史”包袱。梅郎雄遵循典型激進左翼的反美立場,多次抨擊北約東擴和歐盟,開戰前亦多有為俄羅斯辯護之辭。勒龐曾支持俄羅斯2014年吞并克里米亞,拒絕呼吁釋放俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny),國民聯盟還接受過來自有克里姆林宮背景的銀行的資助。澤穆爾長期直言不諱他對普京的民族主義捍衛“基督教文明”保守價值觀的認同,自稱“夢想著出現法國版的普京”。

即使是外交觀點較為主流的佩克雷斯,也受到黨內同儕的拖累,尤其是不久前因欺詐和挪用公款而被定罪判刑的前總理菲永(Fran?ois Fillon),后者最近加入了俄羅斯最大石化公司Sibur的董事會。

正如民調機構Odoxa的一項調查顯示,隨著俄羅斯和普京的形象急劇轉差,而北約與歐盟展現出罕見的團結與反擊,認可度上升,這些“普京同路人”也受到拖累,近日紛紛在不同程度上改變或澄清其立場。

因突然危機的外生沖擊而獲得政治加分,這樣的情景在馬克龍任內已經不是第一次上演。2020年3月,在第一波新冠疫情沖擊下,法國政府首次實施限制人群流動的封鎖措施。彼時,自黃馬甲運動以來民望持續低迷的馬克龍就見證了工作認可度從30%-35%躍升到40%左右,自此穩定保持到最近,遠高于前任奧朗德和薩科齊的同期表現。

不過,在這些機遇巧合之外,決定當下法國政壇格局的是更深層的因素:馬克龍過去五年里總體上不錯的政績,以及政治光譜左右兩端的孱弱、分裂和無能。

執政成績可圈可點,政治品牌旗幟鮮明

盡管任內先后經歷黃馬甲運動、新冠疫情、恐怖襲擊和俄烏戰爭等一系列內外危機的沖擊,其精英氣息濃厚、高高在上的“富人總統”標簽更是疏遠了許多外省和基層選民,但縱覽過去五年,馬克龍總統及其兩屆內閣——菲利普(édouard Philippe)政府與卡斯泰(Jean Castex)政府——仍然交出了一張不俗的成績單。

經濟領域的改革與復蘇是最大的亮點。在參選公開信中,馬克龍不吝自夸,指出法國的失業率下降到了十五年來的最低點——2017年馬克龍上任時為9.2%,而2021年第四季度為7.4%,距離他在任內將失業降到7%以下的競選承諾只有咫尺之遙。常年困擾法國社會的年輕人失業有顯著改觀,從2017年的24%以上降到了2022年1月的14.8%;50-64歲人群的就業率則達到1975年以來的最高點。法國的經濟規模已恢復到疫情前水平,2021年GDP增速高達7%,創下了半個多世紀以來的最高紀錄,位列G7集團之冠。

考慮到在2020年的新冠沖擊下,法國經濟經歷了8%的收縮,打斷了疫情前的復蘇進程,這樣的成績無疑非常亮眼,足以表明經濟的活力和韌性不同以往,且與政府的政策密不可分。

疫情前,盡管面臨工會等既得利益集團的重重阻力,菲利普政府依然以極強的政治意志通過了降低企業稅與個人所得稅、取消財富稅、金融市場稅制改革、國企重組和行政機構改革等一系列鼓勵投資和創業的親商政策。其中,取消針對巨富階層的財富稅這一舉動頗具象征意義,這代表法國終于跟上了絕大部分歐洲國家的步伐,認識到財富稅的實際效果僅僅是鼓勵了資產外流和避稅,對于增加財政收入和調節財富分配作用甚微。

在此背景下,法國已連續兩年被安永會計師事務所(Ernst & Young)評為對外國投資最具吸引力的歐洲國家,領先于英國和德國。《經濟學人》也在最近一篇報道中指出,馬克龍2019年承諾的法國將在2025年前擁有25家“獨角獸”(估值超過10億美元的科技公司),提前三年在今年1月成為了現實。

法國還實施了改善勞動力市場靈活性的勞動法改革,提振企業雇傭激勵的同時,縮小了法國特色的“二元勞動力市場”上正式/長期合同雇員與非正式/短期合同雇員之間的待遇差距。此外,用于改善年輕人就業、與職業教育相搭配的學徒制合同也從2017年的29萬人增加到2021年的72萬人。

除了基于主流經濟學共識的常識性改革,法國政府在新冠疫情期間實施了“不惜一切代價”(“Quoi qu'il en co?te”)的慷慨救濟,以約1000億歐元(相當于GDP的4%)規模的資金為遇到困難的餐飲、旅游等行業支付員工工資,以最大限度減少裁員和失業,同時便利企業在疫后無需重新招聘即可重啟經營活動。這些資金一部分來自政府的稅收和債務,一部分來自歐盟史無前例基于共同債務的歐洲復興基金(EU Recovery Fund)。

此外,為了在產業和能源轉型的國際競爭中占有一席之地,財政經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire)主導推出了向芯片、氫能、深海與核能投資總計300億歐元的“法國2030”計劃;馬克龍更大張旗鼓宣布法國將興建6到14臺新一代核反應堆,通過“核能復興”在2050年前實現能源獨立自主,并徹底擺脫化石能源。

這些政策顯然并非是在延續疫情前的路線,而是一種審時度勢的應需調整,正是這種經濟上的中間道路定義了馬克龍獨具一格的實用主義作風。

在同類國家中,法國對新冠的應對也可謂大體不錯。盡管早期起步略為遲緩,法國仍實施了相當成功的新冠疫苗接種,80%人口已完整接種兩劑疫苗,打過加強針的人口比例也達到50%。去年夏天起,政府先后祭出嚴苛的“健康通行證”(pass sanitaire)和“疫苗通行證”(pass vaccinal),嚴格限制未接種疫苗者的社會生活,馬克龍更一度(刻意)“口出狂言”,聲稱要“煩死”(emmerder,類似英語的“piss off”)拒絕接種疫苗的人士。這些做法頗具爭議,引起一批占少數但動員能量極高的民眾持續抗議,但仍獲得壓倒性多數法國選民的認可。

同時,基于新冠對兒童和年輕人群體風險很低的事實,以及對于長時間“網課”損害身心健康、拉大貧富教育鴻溝等問題的敏銳意識,法國在疫情兩年中盡可能保持了公立中小學與大學的開放,是學校關閉時間最短的發達國家之一。去年年末,面對低致命性“歐密克戎”變種的迅速傳播,馬克龍拒絕實施新一輪封城,這一豪賭最終被證明是值得的:早已厭倦各類管控措施、希望好好過一個圣誕節的民眾如釋重負,新冠重癥和死亡的數據也并未嚴重惡化,2月中旬以來更大幅回落,法國政府宣布將于3月14日起取消“疫苗通行證”。

巧合又不那么巧合的是,這正是馬克龍宣布首輪封城(2020年3月16日)兩年后,大選進入白熱化階段之際。現任總統無疑想以勝利者的姿態宣布,在他的領導下,法國成功度過了危機,恢復了正常生活,營造一種政治上有利的輕松樂觀情緒。這種對“將陰影拋在腦后”的強調,甚至到了其競選宣言信對疫情幾乎只字未提的程度。

經濟與新冠之外,馬克龍的實質成就相對有限。在改善治安、限制難民、反恐和打擊伊斯蘭主義、制定應對氣候變化的法律義務、保障和擴大LGBT群體權利、25歲以下女性避孕普遍免費、投資改善貧困地區公立中小學教育質量等等領域,過去五年均有一系列立法,基本上遵循了法國主流中間選民的溫和立場;盡管每一項法案自身都絕非無關緊要,但并無格外大膽的突變。

與此同時,為應對新冠,政府在2020年3月無限期暫停了本已近乎闖關成功的退休金改革,至今也未兌現這項馬克龍最重要的競選承諾之一。該改革旨在將42種平行的退休金體系合并為可通約轉換的統一積分制度,設立每月1000歐元的最低退休金,并提高退休年齡到64歲左右(法國是歐洲退休年齡最低的國家之一),以適應經濟結構與人口格局的變遷并控制政府赤字。

退休金改革半途而廢,與龐大的新冠救濟開支相疊加,令財政赤字高達7%,公共債務規模擴大到GDP的115%,成為歐洲負債最重的經濟體之一,這與他改善公共財政健康的目標也背道而馳。

瑕不掩瑜的國內執政成績單之外,真正富有馬克龍個人特色的無疑是外交和歐洲事務。作為德斯坦以來最熱心于歐洲一體化事業的法國總統,他成功將“歐洲戰略自主”等理念注入了歐盟的政策圈層與觀念世界,接下來接連爆發的疫情和戰爭中,前者導致了歐盟共同債務——實現共同財政的第一步——的誕生,后者使歐盟首次動用資金購買和輸送軍備,并促使包括德國在內的歐洲各國開始大幅調整其國防與能源政策。

因此,不難理解,馬克龍對今年上半年法國的歐盟理事會輪值主席國地位極為重視,不但為了推進政策議程而熱心奔走,更為了在歐洲議題上拉開與其他候選人的區分度,以“唯一真正的親歐盟派”身份脫穎而出,吸引歐洲認同較強的大城市中上階層和受過高等教育的年輕選民。

而盡管他阻止俄烏戰爭的外交努力基本宣告失敗,卻向公眾呈現出一位愿意在國際舞臺上承擔責任與風險的領袖面貌,其強化歐洲防務力量的主張也變得更有說服力。

有力的經濟改革和亮眼的經濟表現,對疫情和戰爭的積極應對,加上熱情的歐洲主義:馬克龍已然樹立了鮮明的個人政治品牌和口碑,不但能夠維持一個占選民25%左右的中間派“鐵盤”,而且表現出較強的執政能力,后者對于他在第二輪投票中勝出至關重要。由此,馬克龍有很大機會打破過去二十年來法國歷任總統從未成功連任的魔咒。

“天降偉人”光環褪卻,馬克龍主打穩健牌

當然,這并不意味著現任總統的連任之路將會一帆風順。如果說2017年馬克龍是以“天降偉人”(providential man)的角色橫空出世,從體制外顛覆了傳統政黨體系,帶來一股面向現代和未來的清新變革之風,那么如今他在許多選民眼中早就變成了社會精英階層之傲慢的象征。

盡管黃馬甲運動以后,馬克龍投入巨大精力改善形象,努力拉近與普通人、年輕人的距離,甚至幾次在電視講話和訪談等場合為自己過往的一些言論或決策認錯道歉,但他更為人所熟知的還是那锃亮筆挺的西裝、滔滔不絕的宣講、不近人情的語調、帝王般凌駕一切的“朱庇特式”決策風格,全身上下彌漫著法國式賢能教育體制培養出的極度自信和專家治國氣息,實在令普通人,尤其是面臨著種種經濟和社會上的焦慮和不安全感的基層選民,難以對他的樂觀主義產生共鳴。

從馬克龍與老對手勒龐在第二輪投票民調中的表現,我們足以見出法國人觀感的改變。2017年的第二輪投票中,馬克龍以66%的得票擊倒勒龐,而如今在同樣的民調中僅能斬獲56%—57%。其間,他流失的不僅是部分右翼選民,更有許多人對整個政治階層深感不滿,因馬克龍并未帶來他們所期待的變革,反而成為了精英建制的總代表而失望。

一項民調中,61%的選民認為馬克龍有“威權”傾向,只有26%認為他“貼近人民的關切”。Odoxa今年2月初的另一項民調顯示,62%的受訪者對馬克龍五年執政的成果給出了差評,過半數表示不希望他尋求連任;此外,74%的受訪者認為他在打擊犯罪方面沒有達到要求。

最后一點格外重要。2020年下半年以來,宗教極端分子的數次恐怖襲擊再度觸動了法國社會對伊斯蘭主義影響和移民群體地位等問題的敏感神經。疫情期間的異常生活狀態造成某種社會失序感,家庭和性別暴力、青少年犯罪、貧困街區的幫派暴力、乃至襲擊和殺害警察的惡性事件層出不窮。同時,美國黑人喬治·弗洛伊德(George Floyd)的死亡也點燃了對種族不平等和警察暴力的新一輪抗議和反思。

盡管2020年犯罪率實際上有所下降,但公眾的擔憂卻達到前所未有的程度,治安、反恐、移民與種族再度進入法國公共輿論的中心,引發激烈辯論,民眾對安全問題的真切憂慮與為了黨派利益鼓動身份政治的刻意為之,已經難解難分。

馬克龍政府與法國社會的主流仍然堅守著法國式的共和主義和世俗主義這一中間陣地,但法國人在劇烈的社會變遷中對國民身份的普遍迷失感卻是無法忽視的。與2017年罕見的樂觀自信不同,對于國家前途的法國式悲觀情緒再度籠罩了社會。

考慮到自身光環的褪卻,政治新星的面貌和改變現狀的旗號再難服眾,面對選民的焦慮不安,馬克龍選擇了主打“穩健延續”牌的競選策略,著力強調其歷經考驗的執政能力,和從年輕氣盛到審慎成熟的“成長”,向選民傳遞一項十分平常但清晰易懂的訊息:投票給他,就是投票給過去五年的務實路線,讓法國這艘大船能繼續在他已被打磨得牢靠穩重的雙手掌舵下平安前行。

更甚者,馬克龍實際上在有意識地壓縮用于競選的時間,盡可能避免與其他候選人正面交鋒。在新冠疫情和俄烏戰爭連續兩場危機的掩護下,他為處理政務忙碌不息,一再以“國事繁忙,不宜做參選決定”為由回避媒體對其會否角逐連任的追問,直到截止日期前夕才以公開信這一低調形式宣告入場,想要開啟一場“閃電戰”式的競選。在首場競選活動上,馬克龍甚至以“遵循先例”為由宣布不會參與第一輪投票前的候選人電視辯論。

事實上,歷屆在任總統確實只參加過第二輪投票前的一對一辯論,但這是由于直到2017年前法國都沒有在第一輪投票前舉辦過候選人辯論,而2017年奧朗德放棄尋求連任,故未出場。所以,這依然是一個用狡猾的理由包裝起來,大膽得有些出格的舉動。

借此,馬克龍力圖塑造自己專注實干、積極有為的形象,與左右兩翼反對黨充滿火藥味的喧囂形成鮮明對比。正如一位社會黨政客抱怨的那樣,“他可以把自己呈現為一位國父式的人物,甚至把選舉當作是對他任期的默許續約。”因此,在他的競選宣言中,盡管能讀到“為我們的孩子們打造法國,而不是喋喋不休念叨我們童年時的法國”這類馬克龍主義格言,以及對能源、醫療、教育和數字化轉型等適應21世紀需要的改革和投資許諾,但通篇更充滿一種穩重矜持的語氣,將他的連任敘述為一件勢所必至、理所當然之事。

以歷任法國總統來類比,如果說密特朗既得到愛戴又受到人們的敬畏,希拉克頗受愛戴卻很少被敬畏,奧朗德既不被愛戴也不令人敬畏,那么馬克龍更像是德斯坦——同樣是中間派的強勢改革者——他已經失去了法國人的愛戴,但卻以其富有行動力的執政紀錄、令人生畏的絕佳辯才和強大的個人“克里斯瑪”,贏得了不少敬畏,這將成為他在第二輪投票中的殺手锏。

左翼孱弱分裂,社會黨持續衰落

與馬克龍的“順風順水”境況迥異,法國左右兩翼的反對黨彌漫著各式各樣的民粹主義煽動,或是主流政客對民粹主義的拙劣戲仿,大多數候選人陷于難以自拔的分裂和無休無止的互相攻訐,而很少出現有說服力的具體政策主張和執政綱領。

在左翼,從托派到綠黨,多達6名候選人爭奪著區區25%的選民。部分公民團體組織了一場“人民初選”(Primaire Populaire),想要推出一位足以團結全體左翼的候選人爭奪總統寶座,但大多左翼候選人拒絕參與,獲勝者陶比拉(Christian Taubira)也未能收集到法定的500位民選代表保薦,這一努力宣告流產。部落主義政治如同病毒一樣感染了所有左派候選人,建立統一戰線在外人看來是最理性的選擇,實際卻極端困難。

但法國左派更深層次的危機在于選民結構和政黨格局的深刻變遷。2017年大選中,法國史上最不受歡迎的總統奧朗德放棄連任,而馬克龍的崛起奪走了社會黨的大部分溫和左翼選民,社會黨遭遇史無前例的潰敗。即便“馬克龍右轉”的說法十分流行,也不無道理——至少在移民、治安和反恐議題上是如此——但事實卻是,曾經的社會黨選民至今仍是馬克龍最主要的堅定支持者之一。

問題的真正癥結是,法國左翼在過去幾十年間逐漸失去了白人藍領階層的牢固認同,居住在鄉村和外省的基層選民日益由于墮胎、移民等社會文化議題而倒向極右翼,自我認同為右派的法國人比例從2017年的33%增長到37%,而左派卻從25%下降到20%。在2017年的劇變中,左翼的另一大基本盤即受過良好教育的大城市中產階級白領群體又決定性地倒向了馬克龍,再也沒能被挽回。

隨著兩大支柱的坍塌,法國左翼的版圖只剩下數個高度意識形態化的派系,每一支都有自己的“粉絲”,但缺乏對全國選民的廣泛吸引力。

在這種情形下,左派中的激進和民粹主義一翼漸漸聚集到梅郎雄周圍。已經十分凄慘的社會黨的衰落仍沒有停息,其中的瓦爾斯派系直到今天還在不斷 “跳槽”:奧朗德的前勞工部長勒布薩芒(Fran?ois Rebsamen),密特朗和若斯潘任內先后擔任教育、國防和內政部長的舍韋內芒(Jean-Pierre Chevènement),社會黨前發言人和奧朗德的國務秘書梅阿黛爾(Juliette Méadel),乃至前總理瓦爾斯(Manuel Valls)本人,都在最近宣布支持馬克龍連任。

右翼三強亂斗,馬克龍漁翁得利

除原先支持社會黨的中左翼選民以外,馬克龍的選舉致勝聯盟(winning coalition)還包含另外三大群組:一是傳統上投票給民主運動黨(Mouvement Democrate)和激進黨(Parti Radical)的中間派選民,他們以居住在大城市或富裕城郊的中高收入階層為主,這是馬克龍享有壓倒性優勢的核心基本盤;二是中小城市政治化程度較低的中產階級,其相對游離于主流意識形態辯論之外,更容易受到在任者效應(incumbency effect)和危機事件的影響,Cluster17的民調顯示,也正是在這些群體中馬克龍近兩周獲得了最大幅度的增長;三是傳統上投票給民主與獨立人士聯盟(Union des démocrates et indépendants, UDI)以及共和黨的溫和右派選民,包括持強烈經濟自由主義立場的城市富裕白人、居住在鄉村的富裕農民與溫和的宗教保守派。

正是在這第三個群體中,馬克龍面臨著自稱“三分之二默克爾,三分之一撒切爾”的共和黨候選人佩克雷斯的強大競爭壓力。

佩克雷斯本人面臨嚴重的定位難題:一方面她需要從馬克龍手中搶奪溫和右派的支持,另一方面又需要在與勒龐和澤穆爾的激烈競爭中贏得更多的民粹主義右翼和民族主義者認可。因此,在推出削減公務員規模、延長工作時間、提高退休年齡等經濟自由化改革的同時,佩克雷斯努力在治安、移民和歐盟議題上展現出強硬立場。

然而,在巴黎富裕城郊長大的佩克雷斯,有著不遜于馬克龍的技術官僚精英氣質,卻沒有其個人魅力,在競選集會上因木訥、干癟的演講表現“翻車”,更因提及著名的“大替換”理論(Great Replacement)——認為法國本土白人正在被精英有計劃地用移民替代掉的極右翼陰謀論——遭到猛烈抨擊。并且,作為一位建制派政客,佩克雷斯本該最有能力與馬克龍就具體政策的優劣得失展開正面辯論,但后者在競選中的長期缺席令她如同對著空氣揮拳,無處發揮其豐富的從政經驗優勢。

麻煩不止于此。對共和黨有巨大影響力的前總統薩科齊一直拒絕公開為佩克雷斯站臺,隨后又傳出他甚至在私下嘲笑后者“沒人理會……壓根不存在”,嚴重損害佩克雷斯的形象。2月23日,《解放報》的調查報道揭發佩克雷斯獲勝的共和黨黨代會有舞弊現象,有死人和狗投了票,引起又一輪黨內內訌。

共和黨仿佛一艘緩緩下沉的大船,想在大選后另謀出路的黨內大佬們,尤其是屬于前總理阿蘭·朱佩(Alain Juppé)一系的溫和派,紛紛向馬克龍投誠,加入菲利普最近組建的溫和右派新黨“地平線”(Horizon);有的如國民議會共和黨黨團二號人物佩爾蒂(Guillaume Peltier),則干脆倒向了澤穆爾。

雖然暫時在民調中保持第二位,勒龐的日子也不好過。勒龐向來持有更接近中左翼的經濟民粹主義觀點,除貿易保護主義、強化金融監管和公路國有化以外,甚至提出要降低而不是提高退休年齡,吸引了相當一部分希望得到更大福利保障的基層選民,成為最受白人藍領歡迎的政客。自2017年慘敗以來,勒龐領導國民聯盟調整自身定位,放棄了退出歐盟和歐元區的主張,小心翼翼地不再把“伊斯蘭教”與“伊斯蘭主義”混為一談,以圖得到主流右派選民接納。

然而,從右側突然崛起的澤穆爾占領了被勒龐讓出的極端民族主義空間,更動搖了部分本就不甚認同“溫和化”政策的黨內人士的忠誠。國民聯盟在歐洲議會的一號人物里維耶爾(Jér?me Rivière),歐洲議會議員、黨的前秘書長和副主席尼古拉斯·貝(Nicolas Bay),甚至勒龐自己的侄女、廣受身份主義者(identitarians)歡迎的瑪麗昂·馬雷夏爾(Marion Maréchal),以每周一人的節奏陸續“叛變”,倒戈到澤穆爾陣營。有理由預測,如果勒龐今年再度落敗,不但勒龐本人的政治生涯將就此終結,失去了勒龐掌舵的國民聯盟黨也會發生分裂乃至衰落。

通脹、投票率、議會:法國政治前景仍有變數

馬克龍連任似乎已成定局,然而仍有一些變數可能為他帶來潛在和間接的風險,影響法國政局的長期走勢。

其中最重要的是前文提及的通貨膨脹和能源沖擊。2月,法國通脹率上漲到3.6%,消費者價格指數(CPI)達到108.87。用于取暖或交通的汽油、柴油和天然氣價格急速推高,隨著俄烏戰爭持續還將進一步惡化。房價、租金和食品價格也在推高普通人的生活成本,侵蝕民眾的真實工資。

盡管研究顯示法國人的購買力實際有普遍增長,但選民對自身財務狀況和經濟形勢的觀感卻糟糕得多。多家民調顯示,半數選民將購買力視為總統選舉中最重要的議題之一;右翼鼓噪不休的移民和治安問題實際只有約四分之一選民強烈關注。歷史上,德斯坦和薩科齊連任失敗,就與外部經濟沖擊下生活成本的快速上漲不無關系。因而不難理解,法國政府最近接連推出一系列價格干預、稅收減免和現金補貼,努力緩解中低收入群體和開車通勤人士的壓力。生活成本問題勢必成為其他候選人抨擊馬克龍經濟政績的最重要的靶子。

經濟上的成就遭到通脹挑戰的同時,政府的新冠應對成果,尤其是保持學校開放的正確決策,也因一樁丑聞變得模糊不清:教育部在年初頒布春季學期返校學生核酸檢測政策過于嚴苛復雜,難以執行,引起教師群體的強烈反對和罷工抗議,而教育部長布朗克爾(Jean-Michel Blanquer)卻被揭發當時正在西班牙旅游勝地伊維薩島(Ibiza)度假,輿論嘩然。

退休金改革的世紀難題也勢必繼續困擾下一任總統,馬克龍需要為他2019—2020年的嘗試努力辯護——這次嘗試引發了法國自1968年“五月風暴”以來最漫長的罷工,同時提出一項新的改革方案,而且更困難的是,還要執行這項方案。

另一大關鍵因素是投票率。法國素來以全世界投票率最高的發達民主國家之一而聞名,大選投票率往往在80%以上;但近些年,法國各級選舉的投票率卻經歷了緩慢而穩步的下滑。目前民調顯示,僅有71%的選民“百分之百確信”會去投票,這一數字盡管仍在上漲,但依然低于往屆大選前的同期水平。

考慮到中下階層選民的投票率更易受選票登記和經濟社會條件等因素的制約,如果今年投票率再次低于2017年(77.8%),勒龐和梅郎雄等人的表現會受到額外負面影響,也會讓馬克龍在第二輪投票中更難動員起足夠的左翼選民來支持他戰勝右翼對手。低迷的投票率更會引起對于法國民主體制的新一輪反思,乃至影響到馬克龍的當選合法性。

比起在某種程度上勝負結局已定的總統選舉,更值得關注的其實是緊隨其后舉行的議會選舉。從2021年大區和省級選舉中LREM的慘淡表現來看,馬克龍陣營依然難以建立超出其中間派基本盤以外的強大歸屬感,尤其在地方選舉中力不從心。如果通脹在未來幾個月仍沒有緩解跡象,目前的短期政治利好屆時未必能維持,這令人懷疑今年議會選舉中馬克龍陣營能否復刻2017年的壓倒性勝利。

但另一方面,“地平線”等衛星黨也搜羅了眾多前共和黨或社會黨的地方樁腳,而這些傳統上掌控地方政壇的大黨,能否在其總統候選人慘敗后迅速組織起有效的選戰機器爭奪議會席位,仍需存疑。

在法國議會選舉的單選區二輪決勝制度結構性有利于溫和派的條件下,馬克龍麾下的政黨聯盟“公民一起”(Ensemble Citoyens !, EC !)能否在國民議會中單獨過半,組建新一屆“總統多數派”,將極大影響馬克龍接下來五年的執政風格。如果失敗,總統的執政聯盟將不得不吸納更多來自左右兩邊的人士,或是在許多法案上尋求更廣泛的跨黨派共識,而這對于舞臺上這位“共和國的朱庇特”將是一種全新的考驗。

2017年的那個“白領革命者”已不復當年,但由他開啟的法國政治的新宇宙,仍將在今年以眼花繚亂的新方式延續下去。馬克龍主義,無論臧否幾何,還將繼續深刻塑造我們時代法國與歐洲的未來命運。(作者 / 矛如;責編 / 張希蓓)

文章版權歸原作者,謝絕商用

如需轉載請私信

@世界說的小世兒

陳楠明