科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

畢業多年,青絲染霜的你,是否還會背起行囊,重走實習之路?是否還會提筆,完成當年老師布置的作業?這是一堂未上完的課,也是一個生死患難的故事......11月6日,華中科技大學建規學院副院長李曉峰在一份本科生課程作業本上鄭重簽名。這份“古建實習

畢業多年,青絲染霜的你,是否還會背起行囊,重走實習之路?是否還會提筆,完成當年老師布置的作業?這是一堂未上完的課,也是一個生死患難的故事......11月6日,華中科技大學建規學院副院長李曉峰在一份本科生課程作業本上鄭重簽名。這份“古建實習”作業的完成人并不是在校生,而是建筑學1989級本科生,交作業的日期是2018年9月20日。

此時,距離該班畢業已過去25年。青絲染霜、奔波忙碌的他們,為何要再次背起行囊重走古建實習路,集體交上這份特殊的作業?故事要從1992年說起......

意外,不可磨滅的集體記憶

“太原城郊,7月20日下午4時。一輛中巴在天龍山的盤旋公路上飛馳,像是要掙脫一切束縛。‘咣’,汽車撞斷了檢查站設在路中的橫桿沖向路邊斷坎。‘啊’!車上的人驚異地站了起來。剎時,車飛了出去......”

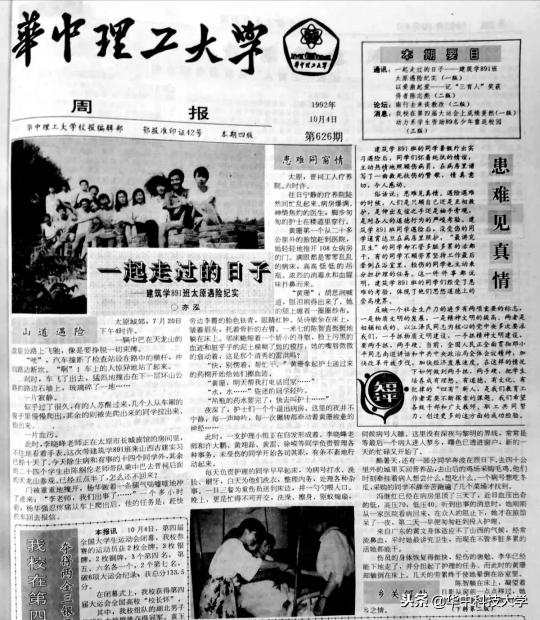

以上文字節來自1992年10月4日《華中理工大學周報》頭版通訊《一起走過的日子》,忠實地還原了891班遭遇車禍的一幕。作者張弘當時就是班上一員。

那本是大學時光中一次讓人期待的旅程。1992年7月,891班暑期古建實習計劃從洛陽龍門石窟開始,行經運城、侯馬、平遙到太原晉祠、天龍山石窟,再登五臺山,去經應縣,最后在大同云岡石窟結束行程。帶隊老師是李曉峰和陳綱倫。

前往古建圣地,大家的心情是雀躍的,至今他們還記得災難前的短暫美好。“在平遙古城,我們了解了甕城的布局。牌樓和深宅大院前形態各異的上馬凳和拴馬樁見證了古城當年的車水馬龍和繁華......”吳詩敏用細膩的文字回憶。大宅院里的繡樓還有裝飾繁復的垂花門、精美的照壁也讓張凌念念不忘。李志超清楚地記得當初每個人認真畫速寫的樣子......

一切的美好在天龍山腳下嘎然而止。

出事那天,李曉峰因為發燒沒有隨行,冥冥中,他似乎有些不詳的預感。“我很少燒得那么厲害。我就覺得怎么大家還不回來呀,這么久了。”

門被重重地撞開,楊華跛著一條腿氣喘吁吁地沖了進來:“李老師,我們出事了!”

仿佛平地驚雷,李曉峰說:“我的腦袋轟地一聲就炸了!”

4位同學重傷,十多位同學輕傷,陳綱倫也受傷了。實習不得不中斷。

車禍后,在李曉峰的帶領下,未上山的同學在晉祠工人療養院里晝夜照顧著傷員。這段攜手共渡的時光成為891班不可磨滅的集體記憶。

為了保證傷員的營養,王世福等幾位男生湊錢把周圍村的活雞都買光了。他們笨手笨腳地燉了一大鍋雞湯。平時“最講究”的黃旻不管多臟多累的活都搶著干。黃珊一直在幫護士打下手,累得暈倒在浴室。輕傷的唐勉、李華剛能下地走,就主動分擔護理任務。

忽如其來的重傷把簡單美好的日子一下子撕碎,但雷洪說在最險最痛的日子里,同學們成了她心中溫暖的陽光。“馮繼紅努力幫我清潔滿手的血污,唐勉和黃旻吃力地幫我洗頭發,唐飛加幫我擰熱毛巾,王曉陽在病房為大家彈吉他,羅亮老師關心地問我想吃什么,黃翊磊告訴我輸血的血漿來之不易......”多年后,雷洪的記憶清晰如昔,因為在她心中,這些點點滴滴的閃亮和溫暖匯集起來串成了最美麗的珠串。“那些日子,我遇見了你們的最美麗光華。”

重走,一件很必要做的事情

“大家注意下佛光寺東大殿的看點很多,比如,七鋪作雙杪雙下昂的偷心造斗栱,是承托屋身屋檐的重要受力構件;小方格的平闇天花與明栿和斗栱組合,簡潔平實典雅......”2018年7月28日,佛光寺東大殿來了一群身著班服的“本科生”。他們圍在李曉峰身邊,聚精會神地聽他講屋頂結構,不時就細節回答提問。“不能舉手哦,我現在是學生。”劉剴努力控制想要搶答的心。此刻,他只想暫時忘掉那些熟悉的專業知識,安安靜靜地聽講。“來,都瞧瞧當年林徽因在梁上發現的寧公遇的名字!”齊刷刷,大家一起抬頭看。

時光仿佛倒流,穿越回了26年前的那個夏天。

這一堂未上完的古建實習課始終是李曉峰的遺憾。他一直惦記著891班的同學,以及26年前因意外中斷的古建實習,“......重新與891走完實習路......這個想法不實際但卻是一件很必要做的事情”。

陳綱倫也因重走計劃而心潮澎湃:“......著實感覺意外和驚訝,塵封幾十年的記憶陡然被喚醒......”多年來,他幾次與已是建規學院教授的劉剴聊起891班。劉剴說大家都挺好的,可是某次不經意間卻瞥見陳綱倫的眼角閃過淚光。

為了這次“約會”,李曉峰匆匆結束在意大利的教學。高強穿越半個地球,從美國飛來。楊華放下手頭的要務,包車連夜從深圳趕來。還在手術康復期的張弘,叫車從醫院直奔機場。李霞下了班就開車從北京開到五臺山,僅為能有相處的一天......

作為曾經的學習委員,劉剴“多此一舉”地認真收集古建資料,提前發在微信群,“有的同學都已是古建專家了,壓根不需要這些”。唐勉準備好測距儀、佛光寺手繪圖,還買了素描本......

時隔26年,891班的古建實習之路在五臺山白塔前拉開了序幕。13人最終成行,計劃用5天把當年中斷的行程走完。

與此同時,微信群里的實習直播如火如荼。“李老師講的那個,我都忘了。劉剴有空給我們講講。”“唉,早知道我怎么也得來呀!”群聊慢慢升溫,一種情感越來越強,這是藏在內心深處26年的五味陳雜,有羨慕、有遺憾,更是心馳神往。

普柬、許大鵬一張張地把現場圖重新調色、制作,然后再發到群里,猛刷存在感。韓永竟在夢里走完了這段旅行:“我們靜靜地杵在應縣木塔下,聽老師講木塔的歷史和建筑......一下子竟然驚醒。”身在加拿大的吳詩敏換上班服拍照發在了群上。接下來,更多891班成員身著班服的照片出現了。

不是悠游,不是懷舊,這是一場關于集體在場的直播。

圓夢,情有所寄意有所歸

“雖然他們很多年沒寫作業了,但沒一個推辭的。”回程路上,劉剴在群里要求大家交作業,并準備送建規學院存檔。這并非他一時的心血來潮,而是891班的集體意愿:“大家有太多話要說。”

第一個交作業的是黃旻,接著是張弘、邱彤、張濤、高強......有些人甚至不在微信群里,是劉剴輾轉聯系并通知的。他陸續共收到了28份作業。改錯別字,把不合格的作業退回重寫,劉剴嚴格履行著學習委員的職責。

張濤在作業中把山西古建發展的脈絡梳理清晰,而更多人寫下的是對那段青蔥歲月的回憶和感慨。“從天龍山石窟下山的車沖出道路的一瞬,我們891就從一個個個體融為了一體,經歷生死的一體!”班長普柬說。梁海岫說:“26年前的那場車禍,我們出類拔萃地同在,我們與愛同在,我們再次因著891的名而來......”張弘以《圓滿》為題寫下:“即便在忙碌中你我隱身在不同的地方,還是有一個共同的名字891。我常常想這個名字怎么這么神奇,讓我們能放下牽掛走到山西......”高強似乎找到了失落在記憶長河里的那些閃光:“古建之旅成了一個反向的棱鏡,一臺時光機器,把我們又轉回當年那束清晨的陽光。”

歷盡芳華,張越對同窗有了更深的定義:“原計劃只是四年的交集,實際上卻是一生的陪伴。”唐孚說:“這個集體有一種堅韌的精神,每個人都在堅持不懈地追求著卓越,不管他在哪兒,境遇如何,從未放棄!同樣從未被放棄過的另一件事,就是共同經歷過苦難的26年同學情。” 邱彤在詩里直抒胸臆:“人生中,沒有前同學,后同學,同學就是同學。” 楊華溫情地寫下:“時光就象一把刀在樹上劃道道,891,就是那心頭最溫柔的一刀。”李華收獲了感動:“才知道很多同學心疼和照顧我的心意。”

一絲不茍地審閱所有作業后,李曉峰寫下了導師評語:“891古建實習,歷經26年,完成圓夢之旅。”從山西回來后,他曾和陳綱倫聊了4個小時,一個說,一個聽,話題只有一個:“891班古建實習......情有所寄,意有所歸......”

891班共有36人,有的同學因分離太久已音訊渺茫,至今劉剴還在努力聯絡,“希望大家都交作業,補上大學時代記錄空缺的一頁。”學院也為班上每一位成員頒發了古建實習課程結業證書。

這段長達26年的緣分和故事,此刻終于可以暫時畫上一個句號。

用一句話來結束吧,這也是華中大建規學院891班成員王世福在作業中寫下的文字:“這份穿越26年的感動,在時光倒流的實習路上,我們找到了,它撫平了每位891同學心中埋藏的那些痛,慰藉了每位891老師心中的憾,是為了紀念我們的成長,是為了成就繼續的未來。”

文字 : 張雯怡

編輯 :尤紅艷

張龍