科技改變生活 · 科技引領未來

<strike id="w08ym"></strike>

科技改變生活 · 科技引領未來

一、王羲之的書法“造形”,縱橫變化誰能比?說王羲之是古今書法第一大家,真是一點都沒說錯,王羲之不僅精于筆法,在處理字形方面,也有著古今鮮見的大才力,歷史上除他之外,不乏用筆一流的大家,但細玩其字,于字形的縱橫變化上,比起王羲之來手段卻總覺有

一、王羲之的書法“造形”,縱橫變化誰能比?

說王羲之是古今書法第一大家,真是一點都沒說錯,王羲之不僅精于筆法,在處理字形方面,也有著古今鮮見的大才力,歷史上除他之外,不乏用筆一流的大家,但細玩其字,于字形的縱橫變化上,比起王羲之來手段卻總覺有限。

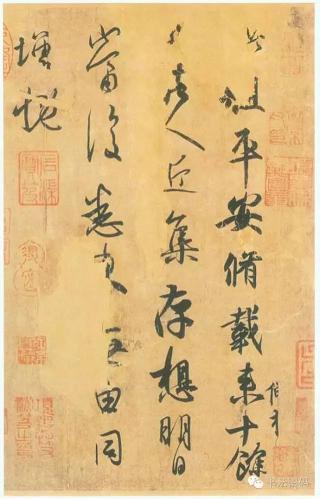

我們以《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》來做分析,找到王羲之以下幾個字形方面的規(guī)律:

1.王羲之筆下結字極為強調(diào)字的形,該方的一定方,該長的一定長,該圓的也一定圓,外形特征明顯,字和字之間字形區(qū)別變化無常。

2.很多字的四角,能恰恰重合在圖中的紅色框線上,此絕非偶然,楷正的功夫反映在筆下,毫不含糊,如“修載”、“同”、“白”、“尊體”、“何如”“橘”等字。方正剴切,如壘墻之磚,使通篇端正結實。

3.三角形的字形不論欹側(cè),外形特征鮮明,猶如精確的幾何計算。此亦非巧合,乃長期經(jīng)意所成。

4.不僅整個字的外形如此,就連字內(nèi)分開的偏旁部首也同樣遵守這種外形規(guī)律。如“明”“復”等字。

5.外形既定,內(nèi)部的點畫就可以盡可能多的尋求分割變化,以增大同類外形字的細部區(qū)別,使通篇變化更加豐富。如“修”字的幾個豎畫;“載”字的幾個橫畫;“來”字的兩個橫畫和兩組左右連帶點共同形成之四個各異的橫畫;“明”字日月兩部分中間的四個短橫;“尊”字“遲”字里面有意平行的兩組橫畫;“降”字的右豎斜曲,有意空開中下部等等,猶如篆刻的布白,各顯手段,盡量的求變化。

通篇大、小、收、放,字字變化,無有雷同。正如王澍《論書剩語》所說:“魏晉人書,一正一偏,縱橫變化,了乏蹊徑。”這便是王羲之的大本事。不信可以試試,能在書寫的片刻之間,在筆下生出如此豐富的變化,并且一氣貫注,自然和諧。古今以來,僅王羲之一人而已!

王羲之《平安帖》

王羲之《何如帖》

王羲之《二謝帖》

二、王羲之《二謝帖》,見其感情由壓抑至激越的劇烈變化

王羲之《二謝帖》筆法精妙,字體跌宕起伏,用筆挺勁,輕重緩疾極富變化,完全擺脫了隸書和章草的殘余,成為十分純粹的行草體。書寫時先行后草,時行時草,可見其感情由壓抑至激越的劇烈變化。

王羲之《二謝帖》摹本,縱28.7厘米。5行,行草書。

釋文:二謝面未比面,遲諑良不靜。羲之女愛再拜。想邰兒悉佳。前患者善。所送議當試尋省。左邊劇。

《二謝帖》是王羲之行草書法代表作。風格為“時草時行,間有近楷者,體勢間雜。用筆的輕重緩疾富有變化,其字勢尚方,頗見骨力!常規(guī)入筆的“二”字,如初見般平實。接著,從“謝”字開始,揖讓與抑揚的氣勢,從紙面鋪開,讓你的呼吸瞬間急促。“未”字看似簡約,如您細心品味,如此矯健的筆勢,對整體行氣起到了很好的滋潤。

常規(guī)入筆的“二”字,如初見般平實。接著,從“謝”字開始,揖讓與抑揚的氣勢,從紙面鋪開,讓你的呼吸瞬間急促。

未”字看似簡約,如您細心品味,如此矯健的筆勢,對整體行氣起到了很好的滋潤。

如圖,從“面”自第一筆開始就以方筆書寫,之后第二筆連接著第三筆為方筆,似用篆刻中的“沖刀法”寫成,勁挺峻拔。

“靜羲之女愛再拜”則完全是草書,并極盡夸張之能事,如“羲女愛”三字都寫得很長,每一個字的長度相當于第一行“詠(諑)良不”和第三行“患者善”三個字的長度。

三、王羲之《憂懸帖》的筆法密碼

【釋文】憂懸不能須臾忘心,故旨遣取消息。羲之報。

【大意】掛念懸思片刻也不得釋懷,因此,意欲遣書發(fā)信以獲取你的近況。

行書章氣:

《憂懸帖》章法的動線特征:漢字每個單字,都可畫出一條直線,它的位置是表示字傾斜的方向,同時把字分成感覺上分量相等的兩個部分。畫出的直線稱為單字的動線,以確定作品的位置和方向。《憂懸帖》一開始的“憂懸”兩字錯位較大,但不影響行氣,反而是在連續(xù)中,帶了些許的波動,加強作品的靈動感。動線在書法作品中連續(xù)不斷出現(xiàn)直到終篇,形成了一幅作品的音樂屬性——旋律。書法的時間性和流動感,是一種無聲而有形的旋律。

重要技法:

1、切筆

有人說:王羲之那叫一個厲害,筆筆中鋒啊!

我現(xiàn)在覺得,誰要寫字筆筆中鋒那才是傻子!那就如同用劍,一下一下砍,一下一下剁,那絕對不是高手,高手是:剁、砍、片、切、抹、刺、挑等等都用的。高明的書法家手中的毛筆就是劍。

我以為,王羲之用筆,最妙的是側(cè)鋒!我們看看現(xiàn)在存世的王羲之墨跡就知道,他用筆基本上都是側(cè)鋒入紙,然后扭轉(zhuǎn)為中鋒。或者就是直接用側(cè)鋒。

咱們一起看一下王羲之的這些墨跡,起筆的地方都有一個小尖尖的線,其實這就是切入的痕跡。這么說吧,這個小尖尖就是筆毫進入紙的第一個動作,他的作用是把筆毫打開,或者叫做把筆毫壓開。

再舉一個例子:如果我們進入一個房間,需要先用手推門,那么,起筆的這個小尖尖,就是推門的手臂。

那么,有人會說《姨母帖》很多字沒有小尖尖啊,這是為啥?我告訴你,這是隱藏筆法,這叫含蓄。比如,王羲之的《姨母帖》,進門的時候,沒用手推門,而是用肩膀拱進去的,這叫踏雪無痕!

很多人不解筆法,知其然不知其所以然,學《蘭亭》,總是把起筆的小尖尖當作線條的一個組成部分,并不知道那是一個前奏的動作,于是學了那個形,但永遠不知道那個小尖尖干嘛用。于是,不帶那個拐彎的小尖尖,似乎就不是王羲之了~

2、節(jié)筆

王羲之的《憂懸帖》里面出現(xiàn)了這樣的一個技法:節(jié)筆。主要表現(xiàn)在“憂”字的一橫,如圖:

這筆畫在孫過庭的《書譜》運用廣泛。

歷代對于孫過庭行筆使轉(zhuǎn)時的突變筆法頗有歧義,被稱為“節(jié)筆”、“折筆”、“觸筆”、晉人“彈跳筆法”。

我以為孫過庭的這種筆法是《書譜》中執(zhí)、使、轉(zhuǎn)、用,幾種筆法的綜合應用,即由中鋒轉(zhuǎn)換為側(cè)鋒、用力下按筆心后迅速提筆轉(zhuǎn)換為中鋒形成墨跡形態(tài)的突變特征。實際上不是什么新筆法,就是二王的中鋒、側(cè)鋒的快速轉(zhuǎn)換時的突變筆法。

再說,筆法的要害是控制中鋒行筆,草書筆法的要害是使轉(zhuǎn)中的中鋒、側(cè)鋒轉(zhuǎn)換的發(fā)力特征。使轉(zhuǎn)本身就是中鋒與側(cè)鋒之間的轉(zhuǎn)換方法。這種節(jié)筆特征畢竟要比使轉(zhuǎn)簡單得多,只是使轉(zhuǎn)筆法特征的惟妙惟肖,對于掌握核心筆法和審美情趣沒有太大的關系,所以沒有必要在節(jié)筆的特征上過多地糾結。

學習草書使轉(zhuǎn)的關鍵是要掌握草書使轉(zhuǎn)的基本要領形成書法節(jié)點。學習《書譜》的重點是要掌握線條的弧度張力把控、筆鋒的轉(zhuǎn)換控制力度、字法結體的審美情趣和章法節(jié)奏的疾、滯調(diào)節(jié)能力。

四、王羲之行草章法的虛實是如何處理的?

虛實處理,貫穿于書法的始終,沒有虛實,沒有矛盾,就如同沒有矛盾沖突的戲劇一樣,會讓人感到乏味,讓人提不起神來。字的結構需要虛實,章法,同樣也要虛實。

需要說明的是,我們盡量從古先賢經(jīng)典作品中求得一些消息,以期對我們的書法創(chuàng)作有所幫助。

一般來說,字距疏松的地方、筆畫輕的地方、筆畫用墨比較淡的地方、比較枯的地方,容易產(chǎn)生“虛”的感覺;相反,字距緊密的地方、筆畫重的地方、用墨濃的地方、用墨潤的地方,在視覺上,會容易產(chǎn)生“實”的感覺。下面找一些作品,做一些嘗試性、粗線條的分析。

1、王羲之的《行穰帖》,開始的“足下”筆畫之間的空間比較大,筆畫也比較輕,最后的“佳”也比較輕,是“虛”的部分,中間白線圈住的部分,筆畫比較重,這樣,整體上的虛實關系比較清晰。

2、王羲之的《妹至帖》,有三個地方筆畫處理得比較輕巧、靈動,白線圈住的“之可言”、“夕”、“慮、三”,比起其他地方顯得“虛”。

3、王羲之的《二謝帖》,白線圈住的“想邰兒、所送”,加上“靜”與“羲”字距比較大形成了一塊比較虛的地方。下面的“患者善”也比較輕,形成了一塊比較虛的地方。

4、王羲之的《得示帖》,下面的部分粗重筆畫比較集中,空間比較密集,顯得很實。

劉同東

版權所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml<ul id="4wqsy"></ul> <ul id="4wqsy"></ul> <fieldset id="4wqsy"></fieldset>