科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

毛澤東看二十四史時說:“看《明史》最生氣,做皇帝的大多搞得不好,盡做壞事。”不說西北和東北,只看看西南的邊疆治理結果,筆者深以毛澤東的評論為然。毛澤東重視中國歷史尤其是明史研究,特別是注意其中導致國家毀滅的人的因素。十年樹木,百年樹人。19

毛澤東看二十四史時說:“看《明史》最生氣,做皇帝的大多搞得不好,盡做壞事。”不說西北和東北,只看看西南的邊疆治理結果,筆者深以毛澤東的評論為然。毛澤東重視中國歷史尤其是明史研究,特別是注意其中導致國家毀滅的人的因素。十年樹木,百年樹人。1958年5月25日,毛澤東率中央高級領導到明十三陵植樹。1964年6月16日毛澤東發(fā)表關于“無產階級的革命接班人”問題的講話,他將講話地點放在明十三陵,其意深長。

中國西部以昆侖山為中界分南北兩部分:南部為中國西南邊疆地區(qū),主要反映了中原王朝與滇緬區(qū)域民族的融合關系;北部為西北邊疆地區(qū),主要反央中原王朝與西北民族的融合關系,而西部邊疆地區(qū)治理本身就是一個涉及中國整體安全且具有高度實踐性的大學問。論從史出,本文試從秦漢以來兩千多年的歷史中總結其中“百世不磨”[1]即帶有規(guī)律性的經驗與教訓,借鑒當下。

(一)古來天險阻西域,人煙不與中原爭[2]——滇緬地勢及其地緣政治意義

緬甸位于亞洲東南部、中南半島西部,其北部和東北部同中國西藏自治區(qū)和云南省接界,東部與老撾和泰國毗鄰,仰光瀕臨伊洛瓦底江。緬甸西部與印度、孟加拉國接壤。緬甸南臨安達曼海,西南瀕孟加拉灣。緬甸從南到北長約2090公里,東西最寬處約925公里。地勢北高南低。北、西、東為山脈環(huán)繞。北部為高山區(qū),西部有那加丘陵和若開山脈,東部為撣邦高原。靠近中國邊境的開卡博峰海拔5881米,為緬甸最高峰。

伊洛瓦底江是亞洲中南半島的大河之一,也是緬甸的第一大河。西部山地和東部高原間為伊洛瓦底江沖積平原,地勢低平。伊洛瓦底江河源有東西兩支,東源恩梅開江(Nmai Hka,中國境內稱獨龍江),發(fā)源于中國境內察隅縣伯舒拉山南麓,西源邁立開江發(fā)源于緬甸北部山區(qū)。獨龍江東南流經云南貢山獨龍族怒族自治縣西境,然后折轉西南,進入緬甸,過賈岡南流,稱恩梅開江。兩江在密支那城以北匯合后始稱伊洛瓦底江,南流后注入印度洋安達曼海。伊洛瓦底江全長2714千米,流域面積43萬平方千米。在伊洛瓦底江東面并與其北南平行的還有薩爾溫江(又名丹倫江),為緬甸最長河流。該江源于中國青藏高原唐古拉山南麓,稱為那曲。離開源頭后進入云南境內改稱怒江,入緬段稱薩爾溫江,或丹倫江。入緬后南下在毛淡棉附近,分西、南兩支入安達曼海的莫塔馬灣,并在河口處兩支流間形成比盧島。不含中國境內,河長1660公里,流域面積20.5萬平方公里。

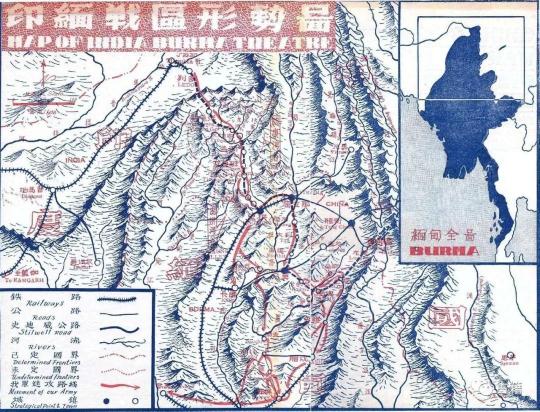

大凡能崛起為國家者,必有方便之外援;凡有外援,必有通道。緬甸之于印度,其通往中國的道路要平緩通順許多,縱貫緬甸北南的伊洛瓦底江——其交通意義相當于貫穿中國東西的長江和貫穿中歐和東歐的多瑙河[3]——給緬甸交通帶來了極大的便利,從中國云南昆明經保山至瑞麗出境至緬甸,地勢相對平緩開闊,是中緬通商經貿的主干通道,同樣也是中緬關系中矛盾最為復雜的區(qū)域,中緬歷史上最劇烈的的拉鋸式沖突和邊界伸縮,也多集中于這一區(qū)域。

順瑞麗江可達緬甸的伊洛瓦底江并由此直入印度洋,“早在公元前2世紀時,從中國的四川到印度的交通線已經開辟”[4]。西漢武帝元狩元年(公元前122年),張騫出使大夏(大夏國都在今阿富汗巴爾赫附近)回來,“言居大夏時見蜀布、邛仗,使問所從來,曰:‘從東南身毒國,可數(shù)千里,得蜀買人市。或聞邛西可二千里有身毒國(印度)。騫因盛言大夏大漢西南,慕中國,患匈奴隔其道,誠通蜀,身毒道便近,有利無害”[5]。《后漢書》說:“海西即大秦,撣國西南通大秦。”[6]大秦即古代羅馬。《新唐書》還說緬甸:“地亦與波斯、婆羅門接,距西舍利城二十日行。西舍利者,中天竺也。”[7]中國人古時就知經緬甸可入印度至伊朗和地中海。故此,特別是在近代以來當西域或東海被困之后,滇緬通道就成了中國與國際聯(lián)系的重要通道;與此相應,歷史的中緬甸邊界拉鋸式沖突,多集中在保山經瑞麗至伊洛瓦底江這片開闊和相對平緩的區(qū)域。

艾爾弗雷德·塞耶·馬漢看到這一點,他在《亞洲的問題》一文中說:“獲得緬甸使印度得以將邊界向東推延,從而避開喜馬拉雅山脈,打開了向長江上游地區(qū)及中國西部省份施以政治和商業(yè)影響的通道。”[8]1935年2月,中央紅軍在云貴與蔣軍周旋期間,因北上渡江困難中央曾有過建立川滇黔根據(jù)地的設想[9],其中的重要考慮就是南下通道暢通。太平洋戰(zhàn)爭中,日本人大老遠過來展開對緬作戰(zhàn),也是為了堵住這條通道。中日雙方爭奪最激烈的還是保山至瑞麗的這條主干通道。

明代之前,中國東海尚未出現(xiàn)危機,此前西南方向對于中原諸王朝而言,只是穩(wěn)邊安民的問題,這可從明王朝在西南設立的一系列管理機構的命名看出,如“車里軍民宣慰使司”“緬甸軍民宣慰使司”“老撾軍民宣慰使司”等[10]。但到明末,東海倭患蜂起,特別是清兵入關后,西南便成了各類反清力量的聚嘯之地,緬甸之于中國的地緣政治的戰(zhàn)略意義也隨之上升,漸成為中國大西南諸力量獲取外援的重要通道。1937年,日本全面侵略中國,東海的制海權淪入日本之手,民國政府遷至重慶。由此,緬甸通道對于中國抗戰(zhàn)的戰(zhàn)略意義陡然增升。美國地緣政治的重要學者尼古拉斯·斯皮克曼說:

【日本的擴張勢力差不多完全把我們同俄國和中國的交通截斷了。從俄國和印度到中國的陸路,運輸量有限,沒有能夠使中國得到接近必需的軍需。要想最后擊敗日本,大部分有賴于有效地改善這種情況。[11]】1937年,在中國東部被全面封鎖的情況下,民國政府遷至重慶后即征云南民工20萬人,用了不到一年的時間修成了連接昆明至瑞麗的中國境內段公路,進入緬甸后又繼續(xù)修建了經過緬北的公路,兩段合稱“史迪威公路”[12],中國由此從境外獲得大量戰(zhàn)略物資,為抗戰(zhàn)勝利提供了有力支持。

除了經伊朗進入歐洲、經巴基斯坦進入印度洋的通道之外,在中國大西南,由云南經緬甸進入印度洋的通道也大大提升了緬甸之于中國的地緣政治意義:這在太平洋戰(zhàn)爭期間開出的滇緬交通運輸線所發(fā)揮的重大作用中得到了充分顯示。當時若沒有緬甸參與,中國的抗戰(zhàn)就會更加艱難。2011年國家建成渝新歐國際大通道,有了這條通道,中國大西南就有了北上大西北進入中亞的出口,如能再進一步開發(fā)緬甸相接的傳統(tǒng)通道,這樣,中國大西南這盤棋就下活了。

如果將中緬邊境沿北緯25度分為北南兩段的話,中緬邊界的北段為青藏高原南部的高黎貢山所分隔。此段為橫斷山脈西部斷塊帶,印度板塊和歐亞板塊相碰撞及板塊俯沖的縫合線地帶,是著名的深大斷裂縱谷區(qū)。山高坡陡切割深,垂直高差達4000米以上,形成極為壯觀的垂直自然景觀。與中印間沿喜馬拉雅的陡峭南麓形成的大部分邊界相似,中緬北段邊界也不具有交界國間進行大規(guī)模戰(zhàn)爭的地理條件。縱觀歷史,中緬之間出現(xiàn)大規(guī)模邊界糾紛的多集中在北緯度以南即云南保山以南與緬甸撣邦以東的地勢相對平緩的邊界地帶。元朝始,緬中邊界爭奪出現(xiàn)日益頻繁的地界拉據(jù)形勢。

緬甸地理形勢是南北長東西窄。西面的若開山脈(亦稱阿拉干山脈)和東面的撣邦高原的西東夾擠使緬甸的南北狹長的地形更加突出,這從地緣政治上強化了緬甸國防的脆弱性:中國有多個戰(zhàn)略樞紐,在緬甸,控制了曼德勒,幾乎就控制了緬甸整個國家穩(wěn)定的樞紐。這使得緬甸古代國都和戰(zhàn)場都比較集中在曼德勒一帶。

(二) 兩漢至唐宋期間西南邊疆治理及其經驗

古代中國與緬甸的關系是中國中原王朝與緬甸古王朝的邊疆推進和反推進的中磨合而成的。

1.西南夷君長以百數(shù),獨夜郎、滇受王印——兩漢時期西南邊疆的拓展及其治理經驗

(1)漢朝廷在西南邊疆的行政設置及其原則。漢王朝是中原王朝的影響力及與此相伴的國家邊疆在西南方向的早期擴展比較快的時期,此前與西南因“道塞不通”而聯(lián)系較少。據(jù)《史記》記載:

【西南夷君長以什數(shù),夜郎最大;其西靡莫[13]之屬,滇最大;自滇以北君長以什數(shù),邛都[14]最大。此皆魋[15]結,耕田,有邑聚.其外西自同師以東,北至楪榆,名為嶲[16]、昆明,皆編發(fā),隨畜遷徙,毋常處,毋君長,地方可數(shù)千里。自嶲以東北,君長以什數(shù),徙、筰都[17]最大;自筰以東北,君長以什數(shù),冉駹[18]最大。其俗或土箸,或移徙,在蜀之西。自冉駹以東北,君長以什數(shù),白馬[19]最大,皆氐類也。此皆巴蜀西南外蠻夷也。[20]】漢時,巴、蜀、廣漢、漢中四郡開通了,漢廷“西至同師,然亦不能臣使也”[21]。戰(zhàn)國時,楚威王曾派莊蹻沿長江而上,攻取巴郡和黔中郡以西的地區(qū),兵至滇池。因秦隨后取得巴郡和黔中郡,莊蹻只有“以其眾王滇,變服,從其俗,以長之”[22]。秦始皇統(tǒng)一中國后,為了有效地控制在夜郎、滇等地設立的郡縣,秦始皇派遣將軍常頞率軍筑路,這條路就是歷史上有名的五尺道,并在這里設置了一批官員。漢時,漢廷邊界主動退至蜀地。巴、蜀百姓暗通滇界“取其筰馬、僰[23]僮、髦牛,以此巴蜀殷富”[24]。

推動中原王朝力量向西南擴張的動力是商業(yè)和朝廷對邊疆安全的需要。漢武帝建元初,番陽縣令唐蒙了解到南越人用財物想使夜郎附屬,便上書朝廷,言南越王“名為外臣,實一州主也”[25],有西南圖霸之心,建言朝廷“以漢之強,巴蜀之饒,通夜郎道,為置吏,甚易”[26]。“上許之,乃拜蒙為中將,將千人,食重萬余人,從巴、蜀、筰關入”[27]。唐蒙至夜郎,勸說夜郎及其周邊小邑接受漢派官員。唐蒙回報后,朝廷在此設了犍為郡并派工兵開通從僰到牂柯江的道路。司馬相如也進言“西夷邛、筰可置郡”,朝廷“使相如以郎中將往喻,皆如西南夷”[28]。自此漢廷在那里設置了一個都尉,十個縣,劃歸蜀郡。

從漢廷治理西南邊疆的布局看,其策略是眾分其勢,不使一家坐大。具體說就是使夜郎與南越這兩個大邑之間保持力量平衡。唐蒙曾在長安詢問蜀商了解蜀與西南的商道,了解到夜郎者,臨牂柯江,江廣百余步,足以行船。南越以財物役屬夜郎,西至同師,然亦不能臣使也。唐蒙乃給朝廷上書建議聯(lián)合夜郎制服南越:

【南越王黃屋左纛[29],地東西萬余里,名為外臣,實一州主也。今以長沙、豫章往,水道多絕,難行。竊聞夜郎所有精兵可得十萬,浮船牂柯江,出不意,此,此制越一奇也。誠以漢之強,巴、蜀之饒,通夜郎道,為置吏,甚易。[30]】朝廷采納了唐蒙的建議,“乃拜蒙以郎中將,將千人,食重萬余人,從巴蜀筰關入,遂見夜郎侯多同。厚賜,諭以威德,約為置吏,使其子為令。”[31]盡管漢廷的西南邊疆大幅南進,但司馬遷還是看透這些邊邑“屬國”[32]的對漢廷的兩面性,補充說:“夜郎旁小邑皆貪漢繒帛,以為漢道險,終不能有也。乃且聽蒙約。”[33]

西漢武帝時因北方匈奴大舉南犯,武帝撤銷了在西南夷的官吏,只在南夷、夜郎置留了兩個縣和一個郡。漢廷控制雖退出西南,但在反匈奴的過程中,漢廷對西南的認識反而擴大到印度。公元前122年(西漢元狩元年),張騫出使大夏[34]歸來,得知大夏東南相距數(shù)千里、邛縣西二千里有“身毒國”即印度[35]。漢廷派有十幾批人從云南方向西尋印度,均在昆明受阻。后南越反叛,漢廷派兵鎮(zhèn)壓后又將原邛都設為越巂郡,筰都設為沈犂郡,冉駹設為汶山郡,廣漢西白馬為武都郡。其間滇王“其眾數(shù)萬人,其旁東北有勞浸、靡莫,皆同姓相扶”[36],他們聯(lián)手與漢廷作對,漢廷出兵消滅了勞浸、靡莫,滇王歸降并“請置吏入朝”[37]。自此漢廷在滇地設益州郡,“賜滇王印,復長其民”[38]。司馬遷一語道破漢廷西南治理中扶弱抑強、保持戰(zhàn)略平衡的經驗,他說:

【西南夷君長以百數(shù),獨夜郎、滇受王印。滇小邑,最寵焉。[39]】這是一條貫穿整個中國邊境治理中的重經經驗,用清乾隆的話說就是:“邊夷固當將就了事,以夷治夷;但不可令其騷擾內地可也。”[40]

行政區(qū)域設置的第一要義不是發(fā)展經濟,而是政治穩(wěn)定。西南行政建制的確立,是中國西南邊疆形成的物質前題,在此前提下漸次形成了中緬關系。

(2)漢朝廷與西南邊疆遠地的關系交往及其原則。商業(yè)及隨之興起的邊界磨合,是國家邊界形成的主要形式。公元前5世紀,瀾滄江、怒江中上游地區(qū)的傣族部落小國組建聯(lián)盟國家,這個聯(lián)盟國家[41]被同時期的漢文典籍被稱為“哀牢”[42]。公元51年(東漢建武元年),其首領率2700戶請求歸順,得光武帝冊封后,“歲來朝貢”[43]。公元69年(東漢永平十二年),哀牢王柳貌“遣子率種人內屬,稱其邑王者七十七人,戶五萬一千八百九十,口五十五萬三千七百一十一”[44],東漢明帝“以其地置哀牢、博南二縣,割益州郡西部都尉所領六縣,合為永昌郡”[45],任西部都尉鄭純?yōu)橛啦亍!凹兣c哀牢夷人約,邑豪歲輸布貫頭衣二領,鹽一斛,以為常賦”[46]。公元76年(東漢建元初年),哀牢王叛,“肅宗募越巂、益州、永昌夷漢九千人討之”[47],官軍于次年“大破斬之,傳首洛陽”[48]。

漢時與哀牢直接相鄰的是撣國,其地大約在今云南西部德宏地區(qū)和緬甸曼德勒東北部撣邦地區(qū),其南部是正在崛起的驃國。哀牢的衰落提升了撣國的地位,同時也受到南部的驃國的北擴的擠壓。在這南北夾擊中,撣國倒向更為強大的中原漢王朝。公元120年(東漢永寧元年),“撣國王雍由調復遣使者詣闕朝賀,獻樂及幻人,能變化吐火,自支解,易牛馬頭”。這些雜耍魔術師自稱為“海西人”,“海西即大秦(即羅馬)也,撣國西南通大秦”[49]。第二年,安帝“封雍由調為漢大都尉,賜印綬、金銀、綵繒各有差也”[50]。撣國由此與東漢建立了隸屬關系,其南方安全也有相當?shù)谋U稀?/p>

驃國位于伊洛瓦底江中下游地區(qū),舊新唐書對它均有記載:

【驃國,在永昌故郡南二千余里,去上都[51]一萬四千里。其國境,東西三千里,南北三千五百里。東鄰真臘國[52],西接東天竺國[53],南盡溟海,北通南詔些樂城[54]界,東北拒陽苴咩城[55]六千八百里。[56]華言謂之驃,自謂突羅成,阇婆人謂之徒里掘。[57]】阇婆的地理位置大約位于今印度尼西亞爪哇島或蘇門答臘島,也就是說自緬甸南方的人都稱驃國為“徒里掘”(“突羅成”的變音)。據(jù)考古發(fā)掘,驃國早期遺址在今緬甸馬圭縣東敦枝西約20公里處。公元4世紀時,驃國進入全盛時期,到7世紀,其統(tǒng)治的疆域已相當遼闊,逐漸擴大并與南詔國發(fā)生沖突。《新唐書》稱其地“在永昌南二千里,去京師萬四千里。東陸真臘[58],西接東天竺,西南墮和羅[59],南屬海,北南詔”[60]。《舊唐書》說驃國“古未嘗通中國”[61];也就是說,在唐之前,驃國與中國沒有直接交往,但它通過與撣國的沖突卻有了與中國的間接交往。

東漢末,中原群雄并起,撣國與漢廷隸屬關系已名存實亡,原永昌郡治下的各部族紛紛自立。撣國在失去漢帝國的軍事支持的同時,也失去了漢帝國的控制,獲得獨立發(fā)展的自由。

公元3世紀,中原三國鼎立。此間對西南政治影響最大的事件是蜀漢政權(公元221~263年)的建立與諸葛亮的南征。公元225年,諸葛亮率軍南征,削平地方豪強大姓勢力,平定南中,此地正是東漢永昌郡地,蜀國在此地的治理也以寬穩(wěn)為先。明人楊慎在《滇載記》中說:“諸夷慕武侯之德,漸去山林,徙居平地,建城邑,務農桑,諸部于是始有姓氏。”[62]

此間南面的驃國也在大規(guī)模向北用兵,占領撣國尊莫、東帕一帶的領土,并繼續(xù)向北擴張。撣國必須獨立應對驃國的北犯,而諸葛亮南邊寬穩(wěn)為主的治理政策也有利于撣國全力向南對付驃國。為此,撣國(“勐達光”)借軍事勝利將王城從“勐卯”(瑞麗盆地)南移至“蒲甘姆”(瑞麗江與伊洛瓦底江交匯處往南70公里、今曼德勒省太公城);此后數(shù)百年,撣族勢力不斷向南伸展,伊洛瓦底江流域很多部族被撣國兼并。為抵御驃國侵擾,撣王率傣族軍民沿伊洛瓦底江南下,開墾田地、建立城鎮(zhèn)。

2.南詔以兵強地接,常羈制之——唐王朝西南邊疆治理及其經驗

公元五世紀,中國中原王朝進入強大的隋唐時代,驃國又開始不斷侵擾撣國南疆,公元六世紀中期,國勢強盛的驃國人口猛增,驃國與撣國的沖突不斷升級,公元586年,驃國為尋找新的都城,傾其全國之力北征,一舉攻下?lián)蹏醭瞧迅誓罚瑩蹏帘劳呓猓瑩蹏踝澹òЮ瓮踝澹┘娂娞油鲋涟Ю喂实兀鞯仡^人紛紛自立。至公元7世紀中葉,處于驃國北面的“自言哀牢之后”的各種勢力在洱海地區(qū)建立了六個較大的民族部落,史稱“六詔”,即蒙舍詔、蒙巂詔、施浪詔、浪穹詔、登賧詔、越析詔。

約于公元633年(唐貞觀七年),松贊干布遷都邏些(今西藏拉薩)建立吐蕃王朝。隨后與唐朝在河西、隴右、關中(今甘肅、青海、陜西一帶)和西域(今新疆、中亞一帶)等地區(qū)進行長期爭奪;而南方因撣國瓦解,驃國勢力日盛。這迫使唐廷考慮扶持新的勢力在從吐蕃的后方即云南和今天的北緬一帶牽制吐蕃在西北的擴張的同時,也能夠阻止緬地驃國的北犯。公元8世紀30年代,南詔在唐朝的支持下,合六詔為一,統(tǒng)一了洱海地區(qū),其地域據(jù)《新唐書·南詔傳》所載:“居永昌、姚州之間,鐵橋之南。”[63]在此期間,南詔曾先后接受了唐朝委任的“刺史”“臺登郡王”“云南王”“南詔王”“滇王”等封號。南詔國。《舊唐書》說:

【南詔蠻,本烏蠻之別種也,姓蒙氏。蠻謂王為“詔”,自言哀牢之后,代居蒙舍州為渠帥,在漢永昌故郡東,姚州之西。[64]】南詔王姓蒙,蒙舍龍于653年建詔。“高宗時遣使者入朝,賜錦袍”[65],其子孫、重孫均受大唐賞賜。這時,“自言哀牢之后”的南詔國受到中原王廷有意扶持,并作為平衡正在崛起的吐蕃和南方緬人的新的戰(zhàn)略力量。

唐朝開元十六年(公元728年),皮邏閣[66]即南詔王位。在位期間,在唐王朝的支持下并吞了其他五詔,使洱海地區(qū)統(tǒng)歸南詔管轄,將王都從巍山遷至大理,由此建立了統(tǒng)一的南詔國,立都太和城(位于云南大理市南)成為唐廷在西南的橋頭堡。唐開元二十六年(公元738年)九月,唐劍南兵戰(zhàn)吐蕃于安戎城,敗。南詔首領皮羅閣助唐兵反轉取勝,遂求合附近五詔,唐廷許之,唐玄宗冊封皮邏閣為云南王。對此,明人楊慎在《滇載記》有生動記載:

【皮羅閣之立,當玄宗開元十六年[67]。受唐冊封為云南王,賜名歸義。于是南詔浸強大,而五詔微弱。皮羅閣因仲夏二十五日祭先之期,建松明為樓,以會五昭。宴醉后,羅閣佯下樓擊鼓,舉火焚樓,五詔遂滅。閣賂劍南節(jié)度使,求合五詔為一。朝廷許之。于是盡有云南之地。因破吐蕃,卒為邊患。[68]】此后,南詔坐大并大舉擴張,“在它最盛時,大致上占有今云南及四川、貴州的一部分”[69]。同時,吐蕃勢弱,南詔也“因破吐蕃,卒為邊患”。

南詔強大后,隨即與唐王朝產生沖突,引起唐王朝于唐天寶十年(公元750)和十三年(公元754年)兩次出兵征伐南詔,南詔打敗唐軍,使唐喪師近二十萬。自此,南詔“北臣吐蕃”[70],公元751年,吐蕃封南詔王閣羅鳳為“贊普鐘”(意思是兄弟之國),“號曰東帝,給以金印”[71]公元755年安史之亂爆發(fā),唐廷力量從西域大幅回縮,南詔借機北向控制巂州(今西昌),西向控制尋傳(今瀾滄江上游以西至祁鮮山以東)地區(qū)。公元790年吐蕃占據(jù)北庭、安西,自視力量足夠強大,以至向南調頭轉對南詔,這迫使南詔于公元794年(貞元十年),“棄蕃歸唐”[72],與唐訂立盟約后隨即出兵吐蕃,奪取吐蕃鐵橋(今麗江縣境)等十六城,降其眾十萬。這迫使吐蕃勢力從北庭、安西大幅回撤。吐蕃東擴的勢頭得到有效遏止。

另一方面,隨著驃國地盤北向擴大,“南詔以兵強地接,常羈制之”[73]。南詔成為制衡驃國北方的重要屏障。為了消解唐廷對南詔的支持,驃國“聞南詔歸唐,有內附心”[74]。八世紀末,大體在唐貞元年間(公元785~805年),驃王雍羌亦遣弟“獻其國樂,至成都”[75]。“禮樂征伐自天子出”[76],獻國樂是驃國內附唐朝的最實際的行動。這引起對唐領土有不當覬覦的南詔國的警覺。唐大和二年(公元830年)底,南詔兵“逼成都府,入梓州西郭,驅劫玉帛子女而去。上聞之,大怒。”[77]兩年后即唐大和六年(公元832年),又調頭南下,“南詔掠其民三千,徙之柘東(今云南昆明)”[78]唐大和九年(公元835年),南詔軍攻驃國屬國彌臣。“此后,驃國的情況很少見于中國的記載”[79]。

隨后半個多世紀的時間里,南詔在西南地區(qū)成了近乎無有制約的獨立王國。唐大中十三年(859年),南紹王世隆稱帝,實行全民武裝政策:凡十五歲以上的男子全數(shù)征發(fā)從軍,田事由婦女擔任,長期進行掠奪戰(zhàn)爭。在此后的十多的時間里,南詔軍隊兩陷邕管,一入黔中,四犯西川。僖宗時宰相盧攜、豆盧琢對南詔之禍痛心疾首:

【大中之末,府庫充實。自咸通以來,蠻兩陷安南、邕管,一入黔中,四犯西川,征兵運糧,天下疲弊,逾十五年,租賦太半不入京師,三使、內庫由茲空竭,戰(zhàn)士死于瘴癘,百姓困為盜賊,致中原杞榛,皆蠻故也。[80]】司馬光評論說:

【南詔酋龍嗣立以來,為邊患殆二十年,中國為之虛耗,而其中亦疲弊。[81]】總括唐朝西南邊疆治理,可以看出,南詔國之所以能夠從一個順從中央王朝的地方政權,最終異變?yōu)閷χ袊纬蓸O大的危害獨立王國,以至“唐之禍基于南詔”[82],并不是由于南詔國有什么野心,而是客觀形勢使然。唐廷為扶持南詔坐大有意助其掃清限制南詔的其他勢力。同樣的道理,由于沒有其他力量制衡,南詔又比較順利地實現(xiàn)了四面擴張,其結果遂成唐之邊患。公元897年至公元902年,南詔“在廣西和四川等地與唐交兵不已,使得唐朝感到難招架”[83]。

但另一方面,由于南詔連年用兵,南詔“屢覆眾,國耗虛”,唐昭宗天復二年(公元902年),南詔王舜化貞(公元897~902年在位)死,蒙氏政權為鄭氏更替,改國號“大長和”。疆域包括今云南全部以及緬甸北部那加丘陵和薩爾溫江以東、老撾北部等地。大長和國維持時間從公元902年至928年,共27年。五代十國時期又有大天興(興源國,公元928~929年)、大義寧(公元929~937年)等短期政權。

公元937年,后晉通海節(jié)度使段思平聯(lián)合洱海地區(qū)貴族高方、董伽羅滅大義寧國,定都羊苴咩城(今云南大理),國號“大理”。轄境今云南全境,四川西南部等地。公元960年,宋朝建立,開寶元年(公元968年),大理致書宋朝廷,要求通好。北宋初期,“宋太祖鑒唐之禍基于南詔,乃棄越巂諸郡,以大度河為界,使欲為寇則不能,為臣則不得”[84],以至“大理益不通于中國”[85]。

3.從“未遑遠略”到“天戈一指,盡六詔之地,皆為郡縣”——宋元時期西南邊疆治理及其經驗

宋太祖開寶二年(公元969年),段思聰卒,在位十七年,子段素順立。時北面的宋廷為全力向北防御“乃棄越巂諸郡”,南面的緬甸驃國更是衰滅,這種“出則無敵國外患”[86]的外部環(huán)境,使大理國祚(公元937年至1253年)也相對持久。但是,在唐末、南宋相對孱弱的歷史條件下,“蒙、段二姓與唐、宋相終始”的持久存在有效的阻隔了來自緬甸蒲甘王朝的侵襲,保證了西南方向在相當長的時期內的穩(wěn)定和安全。用元人李京的話說就是:

【云南自古為蜑[87]獠之域。秦、漢以來,雖略通道,然不過發(fā)一將軍、遣一使者,以鎮(zhèn)遏其相殘,慰喻其祁懇而已。所任得人,則乞憐效順;任非其人,則相率以叛。羈縻茍且,以暨于唐,王室屢覆,而南詔始盛矣。天寶以后,值中原多故,力不暇及。五季擾亂,而鄭、趙、楊氏亦復攘據(jù)。宋興,介于遼、夏,未遑遠略。故蒙、段二姓[88]與唐、宋相終始。天運勃興,文軌混一,欽惟世祖皇帝天戈一指,盡六詔之地皆為郡縣。[89]】1253年(蒙古憲宗三年),忽必烈遠征云南,“天戈一指,盡六詔之地,皆為郡縣”。大理國亡,其祚長達316年。

在中國西南邊疆的域外緬甸方面,與中國“五代十國”(公元907~960年)內戰(zhàn)同期,緬甸也因驃國衰落而陷四分裂。驃國瓦碎后,緬甸中部和北方也裂變出許多分散的部落勢力,這為新的政治力量——蒲甘王朝——的崛起創(chuàng)造了條件。

蒲甘王朝崛起于欽敦江與伊洛瓦底江匯合處以東的廣大地區(qū)。到11世紀初,以蒲甘為中心,王朝統(tǒng)治范圍北至密鐵拉、杰沙,南到敏巫,西起蒲甘,東到皎克西。大約從南到北約300公里,東西100余公里。這一地區(qū)也正是驃人活動的中心區(qū)域。《宋史》專列《蒲甘國》,稱“蒲甘乃大國王”:

【蒲甘國,崇寧五年,遣使入貢,詔禮秩視注輦。尚書省言:“注輦役屬三佛齊,故熙寧中敕書以大背紙,緘以匣襆,今蒲甘乃大國王,不可下視附庸小國。欲如大食、交阯諸國禮,凡制詔并書以白背金花綾紙,貯以間金鍍管籥,用錦絹夾襆緘封以往。”從之。[90]】宋崇寧五年是公元1106年。蒲甘王朝至宋已有相當?shù)膭萘Α?044年阿奴律陀登上蒲甘王位,憑借其強大的經濟和軍事力量,開始著手統(tǒng)一緬甸的戰(zhàn)爭。1057年,阿奴律陀率軍南下,攻陷直通城,勃固等國歸附蒲甘。由此蒲甘王朝有了出海口。隨后阿奴律陀率軍向西,出兵阿拉干北部。為了防止東北撣人抄后,阿奴律陀又與撣邦交界地如杰沙、太公、曼德勒、八莫等地建筑要塞,派重兵固守。完成對阿拉干北部的征服后,東北部的撣人各邦紛紛稱臣納貢,緬甸首次統(tǒng)一。蒲甘王朝曾兵臨大理城下,不克而退。這次沖突“并沒有引起與大理的戰(zhàn)爭”[91],但已具有了古代國家戰(zhàn)爭的雛形。

真是生不逢時。與大理國的命運一樣,就在蒲甘王朝勃勃雄心,壯志未酬之際,強大的蒙古鐵騎從天而降。民族史學者尤中教授寫道:

【正當宋、金嚴重對立,整個中國陷于分裂狀態(tài)之中,而云南地區(qū)大理國的白族封建主們與被統(tǒng)治的其他民族的貴族之間也紛爭不已的時候,北方蒙古貴族的勢力崛起了。[92]】1253年,成吉思汗聽取郭寶玉“中原勢大,不可忽也。西南諸蕃勇悍可用,宜先取之藉以圖金,必得志焉”[93]的建議,蒙古大軍進入云南,次年滅大理。公元1267年,大蒙古國分云南為五大部:合剌章、鴨赤、赤科、金齒、茶罕章。1271年(至元八年),元世祖忽必烈建立元朝,定都大都(今北京)。1273年(元至元十年),忽必烈設云南行省。《元史·百官七》:

【云南等處行中書省,即古南詔之地。初,世祖征取以為郡縣,嘗封建宗王鎮(zhèn)撫其軍民。至元十一年,始置行省,治中慶路[94](今昆明),統(tǒng)有三十七路,五府。[95]】忽必烈任賽典赤·贍思丁·烏馬兒任云南行省平章政事,為云南設立行省的第一任行政長官,統(tǒng)剌章、鴨赤、赤科、金齒、茶罕章等。云南行省建立起來之后,軍政事務均由平章政事根據(jù)朝廷命令統(tǒng)一調度和管理。中央派人來作云南王,權力在行省之上;在行省之下,在一定數(shù)量的路、府、州、縣范圍內,分設宣慰司[96]都元帥府。“這一來,在多民族而情況復雜的云南地方,元朝也象內漢族地區(qū)一樣,建立起來了一套比較完備的行政組織機構,使之上下層層節(jié)制,保證了元朝封建中央集權統(tǒng)治權力的貫徹執(zhí)行。”[97]

元初,元廷在今保山設永昌三千戶,隸大理上萬戶。公元1286年,元廷又設“大理金齒等處宣撫司”,治所在大理路(治今云南省大理市)后來遷到永昌府(今保山市),地控云南進入緬甸主要通道,在戰(zhàn)略上有著重要的戰(zhàn)略意義。這使金齒地區(qū)在此元明兩代的西南治理中有著特殊的地位。為加化其軍事功能,不久“大理金齒等處宣撫司”升格為“大理金齒等處宣慰司都元帥府”,隸屬云南等處行中書省,管轄今云南德宏州和臨滄地區(qū)西部一帶地區(qū)及緬甸北部地區(qū)。

元朝的云南行省功能,隨1274年南宋降元,開始由邊疆防御轉為邊疆擴張。蒲甘王朝即將面臨滅頂之災。《元史》卷二百一十《列傳·外夷(三)·緬》載:

【緬國為西南夷,不知何種。其地有接大理及去成都不遠者,又不知其方幾里也。其人有城郭屋廬以居,有象馬以乘,舟筏以濟。其文字進上者,用金葉寫之,次用紙,又次用檳榔葉,蓋騰譯而后通也。[98]】明代中國人對緬甸的認識就比元代進一步明晰。《明史》卷三百十五《列傳·云南土司(三)·緬甸》載:

【緬甸,古朱波地。宋寧宗時,緬甸、波斯等國進白象,緬甸通中國自此始[99]。地在云南西南,最窮遠。有城郭廬舍,多樓居。元至元中,屢討之,乃入貢。[100]】元初,緬國蒲甘王朝(公元894~1369年)已很有聲勢。緬王聯(lián)合建昌金齒[101]諸部與元朝對立。1271年(元至元八年),忽必烈建立元朝,1273年(元至元十年),元廷遣使招緬王入朝,無果。1277年(元至元十四年),緬軍犯云南邊境,雙方發(fā)生沖突。元軍用草原合圍群狼的“合圍把稍”的戰(zhàn)術[102]徹底解決金齒地區(qū)的抵抗。據(jù)《元史·也罕的斤傳》:

【元二十一年,(也罕的斤)與右丞相太卜、諸王相五答兒分道征緬,造舟于阿昔、阿禾兩江,得二百艘,進攻江頭城,拔之,獲其銳卒萬人,命都元帥袁世安守之。先是,既破江頭城,遣黑的兒、楊林等諭緬使降,不報,而諸叛蠻據(jù)建都太公城以拒大軍,復遣僧諭以禍福,反為所害,遂督其軍水陸并進,擊破之,建都、金齒等十二城皆降,命都元帥合帶、萬戶不都蠻等以兵五千戍之。[103]】1279年(至元十九年),元滅南宋,1284年(至元二十一年),元兵自云南地區(qū)進攻蒲甘國,元軍西出打到伊洛瓦底河邊,攻占太公城[104]和江頭城[105]。次年建都金齒等西南十二部向元軍投降。“元朝軍隊占領太公城,恢復了大理國后期被緬甸蒲甘王朝控制的一片疆土,于太公城設太公路,后又于今緬甸撣邦北部的瑞麗江上下周圍地帶設蒙憐路和蒙萊路”[106]。1287年(元至元二十四年),“云南王與諸王進征,至蒲甘,喪師七千余,緬始平,乃定歲貢方物。”[107]緬國與元朝建立朝貢關系。1297年,元成宗正式“詔封的立普哇拿阿迪提牙為緬王”[108],緬國成為元朝藩屬。1301年(大德四年),緬王被其弟所殺,“蠻賊與八百媳婦國通,其勢張甚。”[109]元軍南征八百[110],置八百等處宣慰司都元帥府。至此,元邊疆南擴至今緬甸的南撣邦及泰國北部的清邁一帶。

至此,蒲甘王朝權力及其治域轉入元朝,蒲甘王朝亡。南詔、大理之后,云南地方與朝廷中央嚴重分離的局面告以結束。

(三)驅虎喂豬,崽賣爺田不心疼——明朝西南邊疆治理的失誤與教訓

第一,驅虎喂豬,打破西南戰(zhàn)略力量間的平衡以至自毀長城,是明朝治邊政策的嚴重教訓。1918年11月,美國總統(tǒng)西奧多·羅斯福在信中說:“我不愿扮演連伊索寓言都視為笑柄的角色。寓言講的是羊狼談判同意解除戒備,而羊群為表現(xiàn)誠意,請牧羊犬離去,結果它們卻成了狼群的晚餐。”[111]在這則故事中,明廷扮演的不是驅逐而是主動打殘保護自己的“牧羊犬”即麓川國的角色。但這還不是最蠢的,最蠢的是明廷還告訴狼:牧羊犬消滅后,牧羊犬的地盤可交給狼管理。這樣的治邊政策結果只能是“‘為淵驅魚,為叢驅雀’,把‘千千萬萬’和‘浩浩蕩蕩’都趕到敵人那一邊去,只博得敵人的喝采”[112]。

元朝后期,朝廷對西南邊地控制減弱。1312年,站穩(wěn)腳跟的混依翰罕脫離元朝金齒宣撫司,在勐卯(瑞麗)稱王,自號“思汗法”,建立“麓川王國”[113]。1317年,思汗法揮師征服景邁(清邁)、景線、景棟、勐泐、臘門、臘光等地,1343年,在瑞麗江河谷大敗前來進犯的元軍,后至芒市河下游三臺山再戰(zhàn),亦大勝,麓川軍乘勝追擊,一直打到大理。此后多年,雙方幾次再戰(zhàn),直到1355年,因長年征戰(zhàn)國庫虧空,思汗法才命其子莽三到北京納貢請和,此時元廷已無力暇西南,只有于其地設平緬宣慰司,冊封思汗法為世襲宣慰使。

1368年元順帝逃回蒙古,明朝建立。1382年,明軍占領云南,思倫法為與明朝交好,派使團出使明朝,并將元朝所賜印信交于明朝。1384年,明朝冊封思倫法為麓川平緬宣慰使司世襲宣慰使,不久改為“麓川平緬軍民宣慰使司”[114],麓川成為明王朝的屬國。

在中國元明交替的這段時間,中國西南邊疆域外的緬甸也進入近半個世紀的諸王分裂狀態(tài)。緬甸南部孟人在錫當河和伊洛瓦底河之間建立的勃固王國(1287~1531年,治所在今緬甸勃固)、撣緬人在上緬甸建立的阿瓦王國(1364~1555年),逃往錫當河流域的緬人建立東吁王國,加上西部的阿拉干王國,緬甸陷入戰(zhàn)國時期。

這些處于戰(zhàn)亂中的王國起初并沒有強烈的獨立于中國的意識,他們樂意臣服明朝,接受土官封號,成為明朝的“土司”。明洪武十六年(1383),阿瓦王派板南速勒入貢中國。翌年又遣使入貢,明廷設緬中宣慰司。至于接近安達曼海因而更遙遠的勃固王朝,因離中國懸遠,雙方交往多止于禮儀。

明朝建立后,經過朱元璋十多年的努力,邊疆各地復歸統(tǒng)一。在西南方向,1383年(明洪武十六年),西南麓川、緬里、車里、八百媳婦等,皆因不甘受他邦“侵奪境土”[115],紛紛內附,“愿臣屬中國”,“庶免欺陵”[116]。1394年(明洪武二十七年)明置六宣慰使司,即孟養(yǎng)軍民宣慰使司[117]、木邦軍民宣慰司[118]、緬甸宣慰司[119]、八百軍民宣慰司[120]、車里軍民宣慰[121];1403年(永樂元年)又設緬甸宣慰使司。明時期中國西南滇緬轄界從蒙元時期的東經94度收縮至97度以東[122]。由于路途險遠,各宣慰司獨立性較大,其間糾紛,明廷多采調停、平衡的立場[123]。

1399年(明建文元年),麓川宣慰使思倫法去世,其子思行法繼位,麓川勢力漸衰。1413年(明永樂十一年),思行法讓位于其弟思任法。經過多年的養(yǎng)精蓄銳,麓川于1428年開始向周邊擴張,欲恢復祖地。1440年(明正統(tǒng)五年),多次擊敗明軍的征剿,占領干崖、南甸、騰越(騰沖)、潞江、永昌(保山)等地。緬甸、車里、八百等地皆受其控制,儼然以“麓川國”自居,其地東接景東府,南接車里、八百,北接西番(西藏)、東接永昌(今保山)。麓川自立頭目,“相助為暴,叛形已著”[124]。其日益明顯的獨立明廷的傾向,促使明廷大舉出兵,“三征麓川”。

1428年(明宣德三年),“云南三司奏,麓川宣慰使任思發(fā)奪南甸州地,請兵問罪”[125]。明廷反復勸說任思發(fā),“時思發(fā)兵愈橫,犯景東,剽孟定,殺大侯知州刀奉漢等千余人,破孟賴諸寨”[126]。1441年(明正統(tǒng)六年),幼沖之年登基的明英宗受急切提高自己聲望的宦官王振——這很像東漢竇太后時期的急于通過打擊北匈奴的勝利提升自己地位的竇憲——的挑唆,決定武力鎮(zhèn)壓。但這一決定受到眾臣的反對,其中反對最堅決的是翰林侍講劉球——他很像反對竇憲出征北匈奴的宋意。史載:

【正統(tǒng)六年,帝以王振言,大舉征麓川。球上疏曰:帝王之馭四裔,必宥其小面防其大,所在適緩急之宜,為天下久安計也。……今麓川殘寇思任發(fā)素本羈縻屬,以邊將失馭,致勤大兵。雖渠魁未殲,亦多戮群丑,為誅為舍,無系輕重。璽書原其罪釁,使得自新,甚盛德也。邊將不達圣意,復議大舉。欲屯十二萬眾于云南,以趣其降,不降則攻之。不慮王師不可輕出,蠻性不可驟馴,地險不可用眾,客兵不可久淹。況南方水旱相仍,軍民交困,若復動眾,紛擾為憂。臣竊謂宜緩天誅,如周、漢之于崇、越也。[127]】意思是說:古者帝王治理邊地都是原諒當?shù)夭孔宓男∵^,提防大他們的大陰謀。現(xiàn)在麓川思任發(fā)一直安分管屬,可我們的守邊將軍沒有節(jié)制,致使思任發(fā)復反并勞煩大軍。皇上也下詔寬恕其罪,但邊地將軍不理解圣意,又要大舉發(fā)兵,屯兵十二萬,試圖迫使思任發(fā)投降。這些人不知“王師不可輕出,蠻性不可驟馴,地險不可用眾,客兵不可久淹”的道理,其結果會將國家的有限資源大量耗于不重要的方向,一旦北方有事,就無以應付了。兵部不納劉球意見,“大會諸道兵十五萬討之”[128]。由此開始了時近八年的對麓川地方獨立勢力反復清剿的“三征麓川”軍事行動。

正統(tǒng)八年(1443年),據(jù)報思任發(fā)之子思機發(fā)反擊,五月,朝廷復命定西伯蔣貴充總兵官,率兵5萬,再征麓川。當月,劉球再次上書反對,可貴的是,劉球還指出了此種遠征的勝利將導致西南邊疆的地緣政治布局的失衡:

【麓川連年用兵,死者十七八,軍貲爵賞不可勝計。今又遣蔣貴遠征緬甸,貴獻思任發(fā)。果擒以歸,不過梟諸通衢而已。緬將挾以為功,必求與木邦共分其地。不與則致怒,與之則兩蠻坐大。是減一麓川生二麓川也。設有蹉跎,兵事無已。[129]】消滅了一個麓川的結果增加了兩個對手,后果應驗了劉球的預見:西南戰(zhàn)略力量分布失衡后,在比劉球設想的更長的歷史中,中緬邊境真是“設有蹉跎,兵事無已”。

1449年(明正統(tǒng)十四年),明大將王驥第三次遠征麓川[130]。在打敗麓川的戰(zhàn)役中,明廷得到位于麓川南面的緬甸、木邦兩宣慰司的大力支持。史載:“木邦、緬甸兩宣慰兵十余萬亦列于沿江兩岸,緬甸備舟二百余為浮梁濟師,并為攻破其柵寨,得積谷40萬石。軍飽,銳氣倍增。”[131]明皇帝——就是那位在正統(tǒng)十四年(1449年)的“土木之變”中率大軍北上迎擊瓦剌卻被瓦剌俘虜?shù)拿饔⒆凇獮榱说玫骄捜说闹С郑€許諾事后以麓川地補償緬人:

正統(tǒng)六年,給緬甸信符、金牌。時麓川思任發(fā)叛,將討之,命緬甸調兵待。七年,任發(fā)兵敗,過金沙江,走孟廣,緬人攻之。帝諭能擒獻賊首者,予以麓川地。[132]

明軍將麓川王思任法之子思機法驅至大金沙江(今緬甸境內伊洛瓦底江),明將王驥已是力所不逮,明廷也因當年北境出現(xiàn)瓦剌也先南犯并俘英宗的“土木之變”,只有與伊洛瓦底江對面的麓川舊部劃江休戰(zhàn)。書載:

【時王師逾孟養(yǎng)至孟那。孟養(yǎng)在金沙江[133]西,去麓川千余里,諸部皆震詟曰:“自古,漢人無渡金沙江者,今王師至此,真天威也。”驥還兵,其部眾復擁任發(fā)少子思祿據(jù)孟養(yǎng)地為亂。驥等慮師老,度賊不可滅,乃與思祿約,許土目得部勒諸蠻,居孟養(yǎng)如故,立石金沙江為界,誓曰“石爛江枯,爾乃得渡”。思祿亦懼,聽命,乃班師。捷聞,帝為告廟云。[134]】明軍占領允姐蘭(今瑞麗以西),以捷報班師。1450年(明景泰元年)“緬甸宣慰已擒獲思機發(fā),又將思卜發(fā)(思機發(fā)弟)放回孟養(yǎng)”[135],1455年(明景泰五)年,胡志將思機發(fā)“檻送京師”后明廷“乃誅思機發(fā)于京師”[136]。

麓川滅亡后,明廷“分其地立隴川宣慰使”[137]。1456年(景泰七年),隴川宣慰使派人進貢[138]。為了酬謝緬人參戰(zhàn)麓川戰(zhàn)役的“貢獻”,明廷于正統(tǒng)十二年(1447年)“賜緬甸陰文金牌、信符”[139],景泰二年(1451年)“加賞錦幣,降敕褒獎”[140]。

但是,明廷沒有意識到自己“三征麓川”的勝利已打破了原有的緬北與緬南的力量平衡,與公元91年東漢竇憲消滅北匈奴造成的“漠北空矣”[141]的災難性的政治后果相同,明廷消滅北方麓川國的結果是幫助南方緬人消除了北方力量的制約,由此緬人迅速崛起并在半個世紀后成為明清朝廷在西南方向的有力對手。

明廷三次大規(guī)模用兵麓川之地(即今保山隴川區(qū)域),是滇甸交通的最重要的樞紐地帶,也是漢唐以來中緬邊界歷史上拉鋸及磨擦最頻繁的地帶,因而也是歷史上中緬邊境最敏感的部位。1591年,時任兵科給事中張應登注意到隴川對于滇緬通道的地緣政治的樞紐意義,認為:

【隴川最大,南通緬甸,西傍迤西,東鄰木邦,宜移騰越參將駐札彼中筑城屯田、團練鄉(xiāng)兵,以聯(lián)諸夷,控制六慰[142]。[143]】元朝在西南邊境力量推進和明朝的收縮變化表明,伊洛瓦底江是中國西南邊地擴展的極限,而保山則是緬甸勢力東界擴展的極限。中國西南極邊的哀牢、夜郎、南詔、大理、金齒至麓川等在歷史上是中原王朝對西南控制力最薄弱的地域,與此相應,在緬甸全國統(tǒng)一政權沒有形成之前,分布在這一地區(qū)的地方政權反叛中原政權的力量底線——這個底線后來為緬甸取代——也是中原政權對西南邊陲控制力的極限。這些地方政權歸屬感往往隨中原王朝力量強弱而搖擺;也就是說,在中原王朝較強的時候,這一地區(qū)的地方政權因相互對立而爭相向中國稱臣納貢并希望由此得到中國的庇護;而在中原王朝力量相對弱或中原內戰(zhàn)而無暇西南時候,他們的獨立傾向就會加強并對中國形成邊境威脅。

但這還不是最壞的結果。最壞的結果不是西南諸地方政權的獨立而是不存在,以及由此造成的中緬雙方力量極限處的緩沖區(qū)出現(xiàn)力量真空。在這方面,明朝在西南邊疆治理方面的教訓是最慘痛的:明廷無端地將一個時不時派使者入中表示“愿臣屬中國”[144]的緬甸“培養(yǎng)”成中國在西南方向的有力對手。

1393年(明洪武二十六年)“緬始遣其臣板南速剌至,進方物”[145],1394年(明洪武二十七年)明廷“置緬中宣慰使司,以土酋卜剌浪為使”[146]。1395年(明洪武二十八年)“卜剌浪遣使貢方物,訴百夷思倫發(fā)侵奪境土。二十九年,復來訴”。此事明廷只能各打五十大板,“喻緬及百夷各罷兵守土”[147]。后因百夷部落內亂此事才得以消停。1403年(永樂元年)緬甸又遣使表示“緬雖遐裔(遠),愿臣屬中國,而道經木邦、孟養(yǎng),多阻遏。乞命以職,賜冠服、印章,庶免欺陵”[148]。由此,明廷又設緬甸宣慰使司,以那羅塔為宣慰使,遣內臣張勤往賜冠帶、印章。“于是緬有二宣慰使,皆入貢不絕”[149]。此后緬甸在與周邊土司的領土糾紛中,也樂意接受明廷的調停,在征討麓川的過程中緬甸方也協(xié)助明廷活捉“叛酋”思任發(fā)。

但是,在明廷將麓川獨立勢消除后,明緬矛盾立即提上日程。半個世紀后,中緬之間的沖突就有了國家間沖突的特征。

首先,緬方以擒獲思任發(fā),要求明廷以麓川地作交換,兌現(xiàn)“帝諭能擒賊首者,予以麓川地”[150]的承諾,導致“朝命遂有并征緬甸之命”[151],并集大兵匯集騰沖。1444年(明正統(tǒng)九年)總督尚書王驥已“駐師江上,緬人亦嚴兵為備”[152]。只是由于麓川尚未徹底平息,王驥回調部隊。1447年(明正統(tǒng)十二年),木邦宣慰使和緬甸前宣慰使的兒子馬哈省、以速剌派使者赴京城獻思任發(fā)首級,皇帝任命馬哈省、以速刺任宣慰使,賜敇書和冠帶、印信。以速剌即要求孟養(yǎng)、戞里的土地,并愿助朝廷大軍盡快消滅思任發(fā)之子思機發(fā)。1451年(明景泰二年),明帝“賜緬甸陰文金牌、信符”[153],但緬方卻不交出思任發(fā)之子思機發(fā),為留后手又放思機發(fā)弟歸孟養(yǎng)。同時緬再遣使請求孟養(yǎng)地。“朝廷知其要挾,故緩之。”[154]1471年(明成化七年),除孟養(yǎng)外,緬人得寸進尺,又索貢章地,說“貢章乃朝貢必經由之途,乞與之”[155],并要求將沒有軍籍的李讓做冠帶把事,以供他們差遣。兵部尚書余子俊等以為李讓為中原人,以任“把事”,不合體統(tǒng)。朝廷拒絕了緬人的要求。

15世紀末,明朝北方壓力日增。自1449年土木之變后,瓦剌部漸衰,韃靼部興起,明北境再次進入周邊事多之秋。韃靼毛里孩于1465年、1466年、1467、1468年、1469年、1470年、1472年、1473、1474年、1475年、1476年、1480年、1481年、1482年、1483年、1484年、1486年、1488年、1489年、1490年1493年、1495年、1496年,以不同程度的深入侵擾[156]。明廷對西南邊事日顯捉襟見肘,逐漸放松了對云南極邊地區(qū)的管理。

緬甸軍民宣慰使司(1403~1526年)是明朝在西南邊境所設的六個宣慰使司(車里軍民宣慰使司、緬甸軍民宣慰使司、木邦軍民宣慰使司、八百大甸軍民宣慰使司、孟養(yǎng)軍民宣慰使司、老撾軍民宣慰使司)之一,隸屬于云南承宣布政使司,轄地即緬甸阿瓦王朝。1488年(明弘治元年)緬甸來貢并聲言安南[157]侵其邊境,次年經明廷調停安南罷兵。嘉靖初年,孟養(yǎng)酋長的兒子思倫向鄰地緬甸發(fā)起攻擊,殺宣慰莽紀歲及妻女,占據(jù)其地。嘉靖五年(1526年)孟養(yǎng)、木邦、孟密三家土司聯(lián)合將緬甸宣慰司轄地瓜分。緬甸訴于明廷,皇帝沒有回復。直到1527年(明嘉靖六年),朝廷才派永昌知府嚴時泰調查此事,導致思倫縱兵起變,殺死千戶,嚴時泰逃跑,事后朝廷也沒追究此事。

但明廷的怠懈終釀成大患。緬甸宣慰使莽紀歲之子莽瑞體在戰(zhàn)亂中潛逃,奔東吁母家,建立東吁王朝,從此緬甸脫離中原王朝,開始其獨立和統(tǒng)一的歷史進程。需要說明的是,此后的緬甸,就不是此前作為中原王朝治下的地方政權,而是脫離中原王朝的獨立的國家力量。史載:“蓋自天啟[158]后,緬絕貢職,無可考驗云。”[159]

當時,麓川國覆滅后,緬甸即東吁王朝的對手在北面是明廷扶持起來的的孟養(yǎng)、東面的孟密和木邦。明廷對其政策則是“荒服之外,治以不治”[160]。這樣的政策導致處于緬中力量交界地帶的地方勢力不敢完全無所適從,即不敢效忠明廷,也不敢效忠緬方,其結果在中緬交界地帶,割據(jù)勢力是要么自立為大,要么見風使舵,完全不能有定性。另一方面看,造成西南邊界伸縮無常的原因,是中國中央政府在此鞭長莫及,既無力打擊竄犯勢力,也無力支持遑論保護效忠本朝的地方勢力。特別是麓川國被消滅后,明廷西南失去了有力的屏障,這一方面加劇了西南其他中間勢力的動搖性,這為位于緬甸錫當河中游的東吁王朝在16世紀的順利崛起并成為緬甸主體政權提供了較好條件。

莽瑞體(1531~1550年)嗣臨東吁王朝,此后便開始了自蒲甘王朝后第二次統(tǒng)一緬甸的事業(yè)。北方大國麓川勢力嚴重受挫,使南方緬人在北方壓力大為緩解。這使得東吁國可以調頭南下。1539年順錫當河南下攻占勃固并立都于此,1541年,東吁軍隊進攻馬都八(今緬南的馬達班),1542年占領卑謬,1548年西征阿拉干,1549年、1555年北上占領阿瓦(治所在今緬甸曼德勒一帶),滅阿瓦王朝。至此緬南大體統(tǒng)一。

1557年東吁東征蘭納王國(位于泰國西北清邁),打通進入泰國的門戶。1563年、1568年,兩次東征泰國,泰國阿瑜陀耶王朝臣服緬甸。

1575年,東吁揮師北向,木邦、蠻莫、隴川、干崖等地先后為東吁王朝控制,1579年,緬軍攻下孟養(yǎng)。此時由于沒有北方其他勢力與南方緬人相制衡,明廷只能一味“好言慰諭之”[161]地不斷忍讓,以至西南效忠明廷的抗緬力量“以無援敗”。[162]

驅虎豈能喂豬,明廷的忍讓引來緬人更大的進攻。

1581年,莽應龍繼任東吁國王,隨即向明朝發(fā)起更大規(guī)模的邊界侵犯。1582年,東吁軍“起兵象數(shù)十萬,分道內侵”[163]。攻下干崖,入姚關(今云南施南縣姚關),進順寧(今云南鳳慶),明廷指揮吳繼勳、千戶祁維垣戰(zhàn)死。又破盞達(今云南盈江縣蓮花街),副使刀思定求救不得,城破,“妻子族屬皆盡”[164]。接下來東吁兵鋒直指滇邊戰(zhàn)略要地騰沖、永昌、大理、蒙化、景東、鎮(zhèn)沅等。

西南邊事十萬火急,明廷急調南京坐營中軍劉綎為騰越游擊,武靖參將鄧子龍為永昌參軍,率數(shù)萬官兵趕赴云南前線,大敗緬軍于攀枝花,隨后乘勝進擊,于1581年底至1582年春“斬首萬余”,“復率兵出隴川、孟密,直抵阿瓦”[165]。1584年,孟養(yǎng)、隴川、木梆三地宣慰使和孟密的安撫使在威遠營筑壇誓言:效忠明廷,保邊境平安。

萬歷年間西南方向的攀枝花大捷的意義在于確定了中緬力量邊界伸縮的底線和極限。也就是說,在緬甸與中國之間,,緬甸力量的極線——如果中國衰落的話——能達到云南保山一線,這一線當然也是中國西南防線的被迫的底線;同樣的道理,中國力量的極線——如果緬甸衰落的話——能達到緬甸阿瓦一線,這一線當然也是緬甸被迫的底線;而目前的兩國邊界,從歷史不斷拉鋸式的交鋒看,就是兩國力量中和和常態(tài)的邊界。但這只是明朝以來的常態(tài)的邊界,與元朝相比,明緬邊界已大幅向中方一側東移。而造成緬甸戰(zhàn)略極線大幅延長的主要事件就是麓川國的覆滅。

由于沒有明廷以外的其他力量的有力制衡,而明廷在西南又邊長莫及,1585年始,蠻莫、孟養(yǎng)、孟密等先后又倒向緬甸。1589年、1591年,東吁緬軍復攻孟養(yǎng)、蠻莫、思化等地,均為明軍挫敗。17世紀初,東吁緬軍與明軍雙方在北緬展開拉鋸戰(zhàn),明軍勞師征遠,雖能擊敗緬軍,卻守不住地盤。1602年,東吁軍隊出動十幾萬軍隊大舉北進,占領蠻莫[166],次年為明軍擊退。

此時,東北努爾哈赤崛起,明廷捉襟見肘,對西南控制減弱。明軍雖收復蠻莫,但當?shù)赝了驹趶姶蟮木捾妷毫ο聼o力支撐,緬軍攻占孟養(yǎng)、孟密。1606年,緬軍30萬攻木邦,明廷兵不至,木邦失陷。原麓川、孟養(yǎng)、木邦所據(jù)地區(qū)轉入緬軍之手。由此,緬甸今天的版圖也大體奠定。關于此,史有記載:

【萬歷初罕拔、岳鳳等導緬兵入隴川,三年(1575年)復陷干崖。七年(1579年)遂盡據(jù)孟養(yǎng)之地。十年(1582年)并據(jù)有干崖地。是年瑞體死。十一年(1583年)瑞體子應里并木邦地,灣甸酋亦叛附焉,遂寇順寧以北,官軍破走之,復收灣甸、耿馬諸境。別將率兵出隴川、猛密,至緬境,于是木邦、孟養(yǎng)諸酋皆降。師還,緬復熾,數(shù)侵鄰境。十六年(1588年)復奪孟密。十八年(1590年)又奪孟養(yǎng)及孟拱、孟廣之地。二十一年(1593年)入蠻莫,寇隴川,官軍擊卻之。尋復寇蠻莫,寇孟養(yǎng)。三十二年(1604年)猛養(yǎng)陷。自是以后五宣慰漸為緬所并。遂倔強于云南西南境。[167]】明廷在西南的收縮,有內部原因,也有外部原因。就內因而言,此時的明王朝處于頹勢,而16世紀后半葉張居正的改革又加速了這一頹勢。[168]。此時明北境和東海外患日增;在國內,張居正以金融化為主線的改革加速了農民失去耕地的進程,不久,全國起義暴動已成星火燎原之勢。1588年(萬歷十六年),在今安徽、江西、湖北交界爆發(fā)劉汝國領導的上萬農民起義;1589年李園朗、王子龍在廣東始興、翁源一帶起義;1599年、1604年、1606年、1622年(天啟二年)浙江、福建、南京、山東均有大規(guī)模的暴動。此時又適逢中原氣候持續(xù)下降[169],天下大亂,狼煙蜂起。1627年(天啟七年),陜北澄縣饑民暴動,由此拉開了有李自成參加和領導并于17年后推翻明王朝的明末農民大起義的序幕。[170]

就外因來說,除了明廷自毀制衡緬甸的主要力量——麓川國——的原因外,東北方向戰(zhàn)事吃緊也是重要的牽制原因。1594年(萬歷二十二年)——當年明廷發(fā)兵數(shù)萬進入朝鮮半島與朝鮮軍民共同抗日。1592年(萬歷二十年)日本豐臣秀吉發(fā)動了侵略朝鮮的戰(zhàn)爭。日本,在釜山登陸,占領王京(漢城),攻陷開城、平壤,侵占朝鮮大片土地,戰(zhàn)火彌漫朝鮮半島“旦暮且渡鴨綠”[171],朝鮮國王向明告急,要求出兵援助。明廷認為“朝鮮屬國,為我藩籬,必爭之地”[172]。兵部左侍郎宋應昌更是指出朝半島之于中國的地緣政治意義:

【考輿圖,朝鮮幅員東西二千里,南北四千里。從西北長白山發(fā)脈,南跨全羅界,向西南,止日本對馬島,偏在東南,與釜山對。倭船止抵釜山鎮(zhèn),不能越全羅至西海。蓋全羅地界,直吐正南迤西,與中國對峙。而東保薊、遼,與日本隔絕,不通海道者,以有朝鮮也。關白[173]之圖朝鮮,意實在中國;我救朝鮮,非止為屬國也。朝鮮固,則東保薊、遼,京師鞏于泰山矣。[174]】1592年12月,明廷以宋應昌為經經略、李如松為提督,“揚言大兵十萬”[175]渡過鴨綠江,大舉援助朝鮮。至1593年初,奪回平壤,迫使日軍南逍。開城、漢城相繼收復,日軍敗退釜山。但當明軍撤退后,豐臣秀吉又返兵重入朝鮮,“犯咸安、晉州,逼全羅,聲復江、漢以南,以王京漢江為界”[176]。1597年(明萬歷二十五年)2月,豐臣秀吉再發(fā)侵朝戰(zhàn)爭,1598年冬,在朝鮮南海海面與日軍決戰(zhàn),日軍慘敗。1599年春“征倭告捷”[177]。

與此同時,努爾哈利用明朝對日在朝鮮半島作戰(zhàn)的時機,于1593年統(tǒng)一了建州女真,無暇他顧的明廷先后封努爾哈赤為指揮使、都督僉事和龍虎將軍。結果是在“征倭告捷”的背后,努爾哈赤于1616年(萬歷四十四年)在赫圖阿拉(遼寧省新賓縣)即位稱王汗,國號大金(史稱“后金”),建元天命,自始與明朝作對。1618年(萬歷四十五年)努爾哈赤以“七大恨”告天,起兵反明。隨后攻陷撫順,五月,陷撫安等十一堡,七月陷清河堡,遼東屏障皆失。由此拉開了后金與明朝決裂并最終顛覆大明王朝的大幕。萬歷四十七年(1619年),應付北方戰(zhàn)事的遼餉已與加派田賦持平,而到崇禎元年(1628年),應付北方戰(zhàn)事的遼餉竟占高于加派田賦130.34%[178]。此時的明朝國防已無力于西南。

明萬歷二十二年(1594年),云南巡撫陳用賓為防御東吁東犯,“設八關于騰沖,留兵戍守”[179],即在三宣之外沿山神護關[180]、萬仞關[181]、巨石關[182]、銅壁關[183]、鐵壁關[184]和虎踞關、漢龍關、天馬關[185]。這些關址已退至孟養(yǎng)以東,距明當時的中緬邊界數(shù)十至數(shù)百里不等。這說明,由于北方,特別是東北方向的危機,明廷對西南滇緬邊界拉據(jù)地帶的當?shù)赜H華力量的保護已有心無力。明西南防御線大幅向東退縮:從邁立開江撤退至高黎貢山一線。防御也意味著隔離,陳用賓筑“八關”意味著明方主動與緬甸劃了邊界。學者何平寫道:

【萬歷二十二年(1594年)明將陳用賓為防御東吁侵擾,在三宣之外沿邊修筑八關。此后,三宣以外諸土司,即今天緬甸北撣邦一帶的傣族上層,和明廷的關系就較以前疏遠了。[186]】與長城的修建的意義一樣,“八關”建立的同時,也劃出了作為國家而非“宣慰司”的緬甸的界線,它事實默認了一個新的國家緬甸作為中國的鄰國出現(xiàn)了。

第二,驅虎喂豬,明西南治邊政策犯下顛覆性的錯誤,以至造成“無險無兵無法無食無蔽之滇”的惡果。可悲的是,明廷自毀麓川后,又“快馬加鞭”,毀掉了很有戰(zhàn)斗力且忠于明廷的孟養(yǎng)。

錢穆先生對明代脫離實際的學風提出鮮明的批評。他說:“學問空疏,遂為明代士人與官僚通病。掌握獨裁權的皇帝,往往深居淵默,對朝廷事不聞不問,舉朝形成群龍無首之象,而明代風習又獎勵廷臣風發(fā)言事。于是以空疏之人,長叫囂之氣,而致于以議論誤國。”[187]明西南邊地防御塌陷便是明人空論的結果。

明萬歷初年,緬甸莽瑞體來誘隴川土司多士寧,多士寧不從。多士寧“言中國廣大,誡勿妄動”,不久多士寧被部下岳鳳所殺,岳鳳隨后投緬并接受非法任命。時干崖宣撫死,莽瑞體從木邦借兵一萬,侵孟養(yǎng)。1573年(明萬歷元年),莽瑞體攻入隴川,“盡殺士族屬妻子”[188]。隴川一破,進入中國內地的大路便打開,至1575年(明萬歷三年),木邦、蠻莫、隴川、干崖諸蠻悉附緬。獨孟養(yǎng)未下”[189]。

孟養(yǎng)軍民宣慰司位于緬甸軍民宣慰司的正北,幾乎占據(jù)今北緬瑞麗江以北地區(qū)。而隴川則是孟養(yǎng)與明廷聯(lián)系的主要通道,因而穩(wěn)定孟養(yǎng)對于穩(wěn)定中國西南形勢至關重要。與元時相比,明廷對西南的控制已大幅后退,唇亡齒寒,如再失與緬甸對立的孟養(yǎng),在孟加拉灣以東至高黎貢以西的廣闊山地間,明廷就會直接面臨一個完整的對手,其西南的安全形勢將由此大幅惡化——況且,由于東北形勢日緊,此時的明廷在西南方向已沒有“三征麓川”時的雄心。

更讓人不可思議的是,1578年(明萬歷六年),朝廷遣使到孟養(yǎng),讓為朝廷忠誠戍邊的思個歸還俘獲侵略者緬方的士兵和戰(zhàn)象,賜金銀絲軟,以撫緬方。即使如此,瑞體并不領情。第二年便發(fā)兵復攻孟養(yǎng),“報戛撒之怨”。思個因無朝廷兵援失敗,他本打算逃至騰越,在中途卻“為其下所執(zhí),送瑞體(應龍),殺之,盡并孟養(yǎng)地”[190]。1580年(明萬歷八年),云南巡撫遣人招撫緬甸,“緬不應”[191]。

明廷打敗麓川國、自毀邊疆屏障的后果是災難性的,明廷自拆藩籬并由此造成西南邊域戰(zhàn)略力量失衡,此后,緬甸力量迅速坐大并迅速向北面的孟養(yǎng)挺進;失去孟養(yǎng)后,在西南邊地明廷已無可能平衡緬甸的力量。緬甸已一家獨大,以至云南巡撫痛呼:

【昔止一緬,今諸夷皆緬。而我只一滇,茍強弱殊途,以無險無兵無法無食無蔽之滇。[192]】第三,坐而論道,明廷與前線巡撫的認識完全脫節(jié)。面對強大的緬軍,明金騰副使許天琦遣指揮侯度持檄撫諭孟養(yǎng)思個受檄抵制緬甸。1576年(明萬歷四年),緬甸大舉北攻孟養(yǎng)。孟養(yǎng)土司思個堅信明廷,一面積極備戰(zhàn),一面向朝廷告急。金騰屯田副使羅汝芳要求思個堅守待援,傳檄鄰近土司依期增援孟養(yǎng)。同時派人深入緬境偵察,依據(jù)情報準備部署軍事行動。十二月,官兵到達騰越(今云南騰沖),思個得知援軍即到,命部隊深入緬軍后方絕其糧道,自己則率軍設伏于戛撒(今緬甸沙杰),緬軍中計并陷入困境,“糧又絕,屠象馬以食,瑞體(此時應為莽應龍(1530-1582年)——作者注)窘甚”[193]。思個遂求明軍迅速馳援以殲緬軍,時巡撫云南巡撫王毅菴得張居正復信:

【滇中自從嘉靖以來,屢嬰多故。其初皆起于甚微,而其禍乃至于不可解。窮荒絕徼之外,得其地不可耕也,得其民不可使也,而空費財力以事無益,使無辜之民肝腦涂地。不仁哉。[194]】最后張居正千萬叮囑:

【今仗大略撫定,造福于遠人多矣。此后惟一務安靜,嚴禁軍衛(wèi)有司,毋貪小利,逞小怨,以騷動夷情,則可以高枕臥治矣。[195]】這封盡灑婦人之仁的復函,等于明示放棄援助思個,書載時云南巡撫王凝“心知其遠”,按張居正的指示采取“且防邊將喜事,遂一切以鎮(zhèn)靜待之”[196]的守邊政策,“馳使止援軍”,羅汝芳接令后撤援。思個在“待援未至”的情況下大敗緬軍,但失去了抓獲緬軍統(tǒng)帥莽應龍的機會,此終成虎患。這種貌似達觀超然,實則逃避和不擔當——此風普遍靡蔓于明朝政學兩界——復函,在張居正給戍邊大吏的往來信件中比比皆是,今再讀讓人扼腕。

張居正的指示顯然與云南前線巡撫的感受嚴重脫節(jié)。明萬歷二十一年(1593年)陳用賓任云南巡撫,在上報自己的治邊方略中,他認為朝廷西南治邊的政策應當著眼于保持諸夷間的力量平衡的大局:

【阿瓦與猛乃聚兵相攻,事在夷狄,利在中國。猛乃約暹羅以敵阿瓦也,為天朝也,順也。阿瓦挾木邦以攻猛乃也,為復緬也,逆也。倘以祖宗之靈、陛下之福,瓦酋殲于猛乃之手則幸矣。萬一猛乃敗績,瓦酋收拾緬黨,蠶食內地,此時不先事預防,及至緬騎長驅,如思任發(fā)故事[197],可不寒心。[198]】陳用賓以認識到如任由緬方阿瓦人擴張危害更大,而利于猛乃人,再聯(lián)合暹羅(今泰國)、渤泥國[199]以削弱緬人,這樣有利中國。為此,陳用賓提出亡羊補牢之策:

【臣等業(yè)便宜選智略之士,由便道往猛乃,及暹羅、渤泥諸國訂之并力滅緬之日,不靳裂地而封,再諭木邦不許助逆。倘瓦酋先得猛乃,即飲馬于金沙之江,我兵豈可不行迎逆。然在騰沖,兵不滿七千,勢必調慣戰(zhàn)夷兵,少亦當以二萬為率,則當用二十萬餉,滇力竭矣。乞敕戶工二部,權于附近粵西、四川兩省各借十萬金備緩急,庶能不致臨敵而呼庚癸也。隨該兵戶二部會覆兩省,各量借五萬兩。如絕用夷攻夷,原銀隨即解還。倘有內犯情形,飛檄前來,再為酌處。惟是猛乃歸漢,為我藩籬。彼所必爭,我所必救。調兵聚餉,相機征剿。一面宣諭猛乃連屬各夷竭力堵截,一面嚴趣木邦協(xié)力從征,一面移會兩廣督臣檄行暹羅、渤泥、占城等國并力滅攻瓦酋。蕩平,升賞裂地,俱所不靳。如或瓦、猛俱各罷兵,亦須整頓士馬,加意留防,固不可挑釁以啟戎心,尤不可玩冠以貽后患。[200]】由于作為阻止緬軍北上的主要屏障麓川國的覆滅中國西南邊疆主要屏障的坍塌,陳用賓的修補政策已是杯水車薪,于事無補。1596年(明萬歷二十四年)十月,緬軍入侵蠻莫,土司莫思化求救。明軍參將吳忠顯殺緬將丙側,緬軍“擊走之”[201]。《滇略》云:“是時邊威稍振,諸蠻皆從緬入貢[202]。二十六年,孟養(yǎng)亦棄緬來歸。”[203]當年“車里、老撾、耿馬、孟養(yǎng)等各入貢”[204]1599年(明萬歷二十七年),莽應里的弟弟良淵侯向北擴張,進攻孟養(yǎng),為明軍擊退。此事堅定了孟養(yǎng)和蠻莫土司對明廷的信心,“時思化之子思正與思轟結為唇齒,據(jù)金沙江共抗緬”[205]。1602年(明萬歷三十年),緬軍出動十幾萬軍進攻蠻莫。蠻莫思正力不能敵,逃入騰越救援。緬軍追至離騰越只有三十里的黃連關。

值得注意的是,在緬甸北攻期間,從1584至1593年間,緬甸對暹羅連續(xù)五次發(fā)動但遭到失敗的侵略戰(zhàn)爭,1594年,陳用賓“募人至暹羅約夾攻緬”[206]。自1596年始,暹羅軍隊開始反攻,緬南受到暹羅“復連歲攻緬,殺緬長子莽機撾,古喇殘破”[207]的打擊,這迫使緬甸“自此不敢內犯”[208]。今反視之,明廷失去孟養(yǎng)致使緬甸“遂倔強于云南西南境”[209],當時若沒有暹羅(今泰國),則中國西南防線必將出現(xiàn)大幅北退。這段歷史留給我們的經驗是,尊重中緬交界地帶諸邦特別撣邦的特區(qū)地位和保持泰國、老撾與緬甸之間的穩(wěn)定平衡,對中國西南穩(wěn)定意義重大。

緬軍兵臨城下而城中守軍不足,云南副使漆文昌、參將孔憲卿又演“驅虎喂豬”的把戲,殺思正[210],并殘忍地將思正的一只胳膊呈送緬軍[211]。云南巡撫宋興祖[212]是戍邊大臣中少有的清醒人,他并不認可這種以殺效忠明廷的土司(思正)以討好緬人的作法,但為照顧朝廷的面子,他也勉強認可這是“一時濟變萬不得已之計”,“不得已戮思正以雪眾憤,驅緬兵以保彈丸”[213]。緬軍復占蠻莫。蠻莫的失陷引起邊將的擔憂。當年底云南巡撫宋興祖從地緣政治上指出問題的嚴重性:

【蠻莫當緬水陸之沖,有蠻莫則外蔽三宣,內障騰永、遠通六慰。一旦擾之,阿瓦六慰皆失,三宣任轢,卒有蠢動,征調何及。[214]】接著,他進一步指出保持可以“悍緬”的地方勢力有利于明西南邊地的戰(zhàn)略平衡及建立其上的明廷控制,反之將會造成“‘為淵驅魚,為叢驅雀’,將‘千千萬萬’和‘浩浩蕩蕩’都趕到敵人那一邊去,只博得敵人的喝采”[215]的形勢。:

【昔年思化眾議處治,撫臣陳用賓[216]特主容留以悍緬,尋以征緬功授上,同知思化歿而思正內屬,仍舊令急而不救則已,且殺之兒為屬夷,將必生心,曰內附不保首領土地而附緬得安全,是我連各夷之交而長其敵仇也。臣聞洞酋有猛力者兵強,與思正善出兵,殘木邦以牽其內顧,而阿瓦木邦遂疾去以保巢穴。[217]】為此,宋興祖又以婉轉批評朝廷“喂豬驅虎”即殺思正以安撫緬軍的做法,稱殺失思正“不無可惜”:

【倘思正三日不殺,阿瓦亦去。我有救屬夷之名而思正重德,我因內御外忍,不殫力矧,思正部下強兵二三萬,足當一面。此事大類殺悉怛謀[218],不無可惜。[219]】宋興祖認為殺思正以取悅緬方的危害性是深遠的,它將造成“折藩籬、棄內附土地人民”,使云南成為“無險無兵無法無食無蔽之滇”,“使緬與我比鄰剝膚”[220]的一系列惡果:

【大率緬夷連兵壓境,勢甚阽危。有地方之責者謂:何愛一酋,不以保全境,倉卒籌畫,惟是殺思正可救緩急。臣何敢以事后議其非。但臣聞阿瓦據(jù)金沙江,修造船只,且欲殺洞吾插,乃修往年同天朝殺緬之怨,滇無兵往救,又蠻莫既阻,無路可通,倘所并諸夷盡服緬而為緬用,是緬昔在數(shù)千里外,今與我錯壤而居得無煩備御者。昔止一緬,今諸夷皆緬。而我只一滇,茍強弱殊途,以無險無兵無法無食無蔽之滇,當諸夷連合橫結之勢,或一蠢動則禍中門庭而騰永危,又順義系緬路后沖,新城兵弱,酋或繇此問道,而蒙化大理危。為滇南計,惟有豫裕兵食,急杜釁孽兩端而已。環(huán)滇皆土司,有事率調土司兵以夷攻夷也。調之非行糧不行,既行非日糧不養(yǎng)。滇在萬里外,奏請必半年乃達。一有緩急,待請餉而后調兵,勢已不可為。[221]】明知不可為而為之,這是云南巡撫陳用賓、宋祖興等忠臣重臣的無奈之舉。無奈的是明廷上下充斥著以張居正為代表的空論議事的大臣,這些人“崽賣爺田不心疼”,對于明太祖確立的積極的“御邊之道”[222]及明宣宗確立的“馭夷之法”[223]盡從消極方向理解并被曲解為不擔當?shù)耐性~。毛澤東曾批評王安石變法:“無通識,并不周知社會之故,而行不適之策也。”[224]若將毛澤東這個評價用在明廷中以張居正為代表的“團團伙伙”們身上也是合適的。王安石變法結束至北宋亡(1085~1127年),凡42年;張居正改革至明亡(1582~1644年),凡62年。

就這樣,元代留下的越過今緬甸曼德勒直抵都加山脈西南邊疆到明代被迫退至今瑞麗即從東徑94向東退至97~98之間——這種邊界形勢大體延續(xù)至今。

毛澤東看二十四史時說:“看《明史》最生氣,做皇帝的大多搞得不好,盡做壞事。”[225]不說西北和東北,只看看西南的邊疆治理結果,筆者深以毛澤東的評論為然。毛澤東重視中國歷史尤其是明史研究,特別是注意其中導致國家毀滅的人的因素。十年樹木,百年樹人。1958年5月25日,毛澤東率中央高級領導到明十三陵植樹。1964年6月16日毛澤東發(fā)表關于“無產階級的革命接班人”[226]問題的講話,他將講話地點放在明十三陵,其意深長。

70多年后,緬甸從中國西南方向的附屬一躍成為明廷“尾大不掉“的勁敵,天啟年間,明廷對西南安邊已沒信心,留下的只有“無可奈何花落去”的傷感。天啟七年(1627年),也就是在明亡前的第十七年,云南巡撫洪學痛陳明廷一錯再錯的治邊失誤:

【遐考洪武時,既定云南,我太祖各假名號以示羈縻,其大者為三宣,為六慰。今三宣無恙,而六慰安在哉。以六慰言,其一緬甸宣慰司,即緬也;其一車里宣慰司;又一曰八百;一曰木邦;一曰孟養(yǎng);一曰老撾。爾時,地丑力齊,各自雄長,猶犬牙相制也。即嘉靖初,緬甸為孟養(yǎng)所滅,其酋莽紀歲舉族皆死,惟莽瑞體[227]兄弟數(shù)人是免,入洞吾寨[228],供其兵力復仇,日漸強盛,四面吞并,遂成尾大不掉矣。[229]】洪學指出明廷自毀長城的惡果甚于造成戰(zhàn)國二百年大戰(zhàn)亂的“三家分晉”[230],戰(zhàn)國前是“晉分之而六者”,現(xiàn)在則是“今合之而一”:

【以嘉靖末年滅八百;以萬歷八年擄孟養(yǎng)酋思個,再以十八年逐思遠,遂滅孟養(yǎng);以萬歷十年擄木邦酋罕拔,再以三十三年擄罕蓋,遂滅木邦;以嘉靖間破老撾之攬掌,撾已失東偏,惟西偏僅存,未盡屬緬,然亦不通中國。是昔分之而六者,今合之而一,而緬安得不大也。[231]】盡管已晚,洪學還是提出亡羊補牢之策,但大明朝廷上下空議國事的學風和脫離實際的政風已將西南戍邊信用資源透支殆盡。隨著明末的亂局出現(xiàn),從漢代至元代先輩們在西南邊疆開創(chuàng)出的大好局面已一去不返。

讀史至此,聯(lián)系昨日西南果敢之亂局,為明日計,不能不令人扼腕心痛。

注釋:

[1]“千里之差,興自毫端,失得之源,百世不磨矣。”《后漢書》卷一百十九《南匈奴傳》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第三冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1797頁。

[2][元]耶律楚材:《湛然居士文集》,商務印收館1937年版,第14頁。

[3]多瑙河在歐洲僅次于伏爾加河,是歐洲第二長河。它發(fā)源于德國南部,自西向東流,流經奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦,烏克蘭,最后注入黑海。馬克思說:“只要看一眼歐洲地圖,就會在黑海西岸看到多瑙河的河口,正是這條發(fā)源于歐洲心臟的河,可以說是天然形成的一條通往亞洲的大道。正對面,在黑海東岸,自庫班河以南,高加索山脈從黑海東南伸向里海,綿延約700英里,把歐亞洲分開。”“誰掌握多瑙河口,誰就掌握了多瑙河,控制了通往亞洲的大道,同時也就在很大程度上控制了瑞士、德國、匈牙利、土耳其的貿易,首先是摩爾多瓦和瓦拉幾亞的貿易。如果他還掌握了高加索,黑海就成了他的囊中之物;而要關閉黑海的門戶,只要把君士坦丁堡和達達尼爾海峽拿過來就行了。占領了高加索山脈就可以直接控制特拉佩宗特,并通過在里海的統(tǒng)治地位直接控制波斯的北方沿海地帶。”﹝德]馬克思:《帕麥斯頓勛爵》,《馬克思恩格斯全集》第12卷,人民出版社1998年版,第458頁。

[4] 賀圣達著:《緬甸史》,云南人民出版社、云南大學出版社2015年版,第27頁。

[5] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1387頁。

[6] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1724頁。

[7] 《新唐書》卷二百二十二《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第8冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4842頁。

[8][美]馬漢著,蕭偉中、梅然譯:《海權論》,中國言實出版社1997年版,第218頁。

[9] 1935年2月7日,中革軍委發(fā)出《軍委關于我軍改為以川滇黔邊境為發(fā)展地區(qū)的方針給各軍團的指示》,指出:“根據(jù)目前情況,我野戰(zhàn)軍原定渡河計劃已不可能實現(xiàn)。現(xiàn)黨中央及軍委決定,我野戰(zhàn)軍應以川、滇、黔邊境為發(fā)展地區(qū),以戰(zhàn)斗的勝利來開展局面,并爭取由黔西向東的有利發(fā)展。”1935年2月16日,黨中央與軍委發(fā)出《共產黨中央委員會與中央革命軍事委員會告全體紅色指戰(zhàn)員書》,指示:“由于川滇軍閥集中全力利用長江天險在長江布防,攔阻我們,更由于黨與中革軍委不愿因為地區(qū)問題犧牲我們紅軍的有生力量,所以決計停止向川北發(fā)展,而最后決定在云貴川三省地區(qū)創(chuàng)立根據(jù)地。”引自中央檔案館編:《中共中央文件選集》第10冊,中共中央黨校出版社1991年版,第483、490頁。

[10]﹝清﹞顧祖禹著:《讀史方輿紀要·云南七》,中華書局2005年版,第5206~5238頁。

[11][美]尼古拉斯·斯皮克曼著,劉愈之譯:《和平地理學》,商務印書館1965年版,第95頁。

[12]史迪威公路是1944年中國軍隊在滇西和緬北大反攻勝利后修通的自印度東北部雷多終至中國云南昆明的公路,在槍林彈雨中為中國抗日戰(zhàn)場運送了5萬多噸急需物資,被稱為“抗日生命線”。它從印度東北部邊境小鎮(zhèn)雷多出發(fā)至緬甸密支那后分成南北兩線,南線經緬甸八莫、南坎至中國畹町;北線經過緬甸甘拜地,通過中國猴橋口岸、經騰沖至龍陵,兩線最終都與滇緬公路相接。

[13] 靡莫,古代西南地區(qū)少數(shù)民族名。

[14] 邛都,古代西南少數(shù)民族國名。在今 四川省西昌市東南。漢通西南夷,以邛都為越嶲郡。

[15] 魋(tuí),古書上說的一種毛淺而赤黃、形似小熊的野獸。

[16] 巂(xī),又作越嶲郡,古代中國的郡級行政區(qū)劃之一。漢武帝元鼎六年(前111年)開邛都國而置,治所在邛都縣(今四川西昌東南),轄境相當今天云南麗江及綏江兩縣間金沙江以東,以西的祥云大姚以北和四川木里、石棉、甘洛、雷波以南地區(qū)。西漢后期隸屬于益州刺史部。王莽時改越巂為集巂。梁置巂州。隋唐時兩度恢復越巂郡舊稱。唐末其地入南詔。

[17] 筰都,中國古代西南民族,是西南夷的一支。西漢在元鼎六年(前111年),設立沈黎郡,治所在筰都縣(今四川漢源),

[18] 冉、駹(讀音rǎn máng),我國古代西南邊境兩支少數(shù)民族。

[19] 白馬,邑名。

[20] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1385頁。

[21] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[22] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1385頁。

[23] 僰(bó)人”,即濮人,是先秦時期北方中原人對西南諸民族的統(tǒng)稱。“僰”與史書記載的“濮”是一回事。中原人稱西南民族為“濮”,又稱“百濮”。

[24] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1385頁。

[25] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[26] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[27] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[28] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[29] 纛 dào :古代用毛羽做的舞具或帝王車輿上的飾物。古時軍隊或儀仗隊的大旗。

[30] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[31] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[32] 《漢書》:“秋,匈奴昆邪王殺休屠王,并將其眾合四萬余人來降,置五屬國以處之。”顏師古注:“凡言屬國者,存其國號而屬漢朝,故曰屬國。”﹝東漢﹞班固撰:《漢書》卷六《武帝紀》,中華書局1964年版,第176頁。

[33] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1386頁。

[34] 大夏,中亞古國,其居民可能是印歐人種的東支——塞種人(又稱斯基泰人)的一支,即古希臘文獻所見Tochari。公元前140年左右,塞種人諸部自錫爾河南下,滅了希臘一巴克特里亞王國。中國史籍將主要由塞種人諸部控制的巴克特里亞地區(qū)稱為大夏。

[35]西漢武帝元狩元年(公元前122年),張騫出使大夏(大夏國都在今阿富汗巴爾赫附近)回來,“言居大夏時見蜀布、邛仗,使問所從來,曰:‘從東南身毒國,可數(shù)千里,得蜀買人市。或聞邛西可二千里有身毒國(印度)。騫因盛言大夏大漢西南,慕中國,患匈奴隔其道,誠通蜀,身毒道便近,有利無害。”﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1387頁。

[36] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1388頁。

[37] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1388頁。

[38] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1388頁。

[39] ﹝西漢﹞司馬遷:《史記》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·史記》(第2冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1388頁。

[40] 《〈清實錄〉越南、緬甸、泰國、老撾史料摘抄》云南歷史研究所編,云南人民出版社1986年版,第561頁。

[41] 秦朝稱歸附的較大少數(shù)民族和部落為屬邦,到漢代因避劉邦諱,改稱屬國。漢武帝年間設置了屬國都尉,具體管轄歸附或內屬的民族。馬大正主編:《中國邊疆經略史》,中州古籍出版社2000年版,第52、55頁。

[42] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1723頁。

[43] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1723頁。

[44] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1723頁。

[45] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1723頁。

[46] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1723頁。

[47] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1724頁。

[48] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1724頁。

[49] 《后漢書》卷一百十六《列傳·西南夷·哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1724頁。

[50] 《后漢書》卷一百十六《列傳?西南夷?哀牢》,許嘉璐主編:《二十四史全譯?后漢書》(第3冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1724頁。

[51]上都,唐朝都城長安。

[52]真臘,今柬埔寨。

[53]東天竺,今孟加拉。

[54]些樂城,一說在今云南盈江,一說在云南瑞麗。

[55]陽苴咩城,故地在云南大理附近。

[56]《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4546頁。

[57] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4547頁。

[58] 真臘,中南半島古國,其境在今柬埔寨境內。

[59] 墮和羅,一譯墮羅缽底國,古國名,故地或以為在今泰國湄南河下游。

[60] 《新唐書》卷二百二十二《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第8冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4840頁。

[61] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4547頁。

[62] 王五云主編:《大理行記及其他五種·滇載記》,商務印書館1936年版,第1頁。

[63] 《新唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔(上)》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4807頁。

[64] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔蠻》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4541頁。

[65] 《新唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔(上)》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4809頁。

[66] 皮邏閣(公元697~748年),南詔第四代王,唐朝開元十六年(公元728年)即位,在位20年。

[67] 此處可能筆誤,應為開元二十六年即公元738年。參閱翦伯贊主編《中外歷史年表》(校訂本),中華書局2008年版,第235頁。

[68]王五云主編:《大理行記及其他五種·滇載記》,商務印書館1936年版,第2頁。

[69] 朱紹侯主編:《中國古代史》(中冊),福建人民出版社1982年版,第245頁。

[70] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔蠻》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4542頁。

[71] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔蠻》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4542頁。

[72] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔蠻》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4543頁。

[73] 《新唐書》卷二百二十二《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第8冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4842頁。

[74] 《新唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4542頁。

[75] 《新唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4545頁。

[76]這句話出自《論語·季氏》:“天下有道,則禮樂征伐自天子出;天下無道,則禮樂征伐自諸侯出。自諸侯出,蓋十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣執(zhí)國命,三世希不失矣。天下有道,則政不在大夫,天下有道,則庶人不議。”劉俊田等譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第293頁。

[77] 《舊唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·南詔蠻》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4546頁。

[78]《新唐書》卷一百九十七《列傳·南蠻·驃國》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·舊唐書》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4548頁。

[79] 賀圣達著:《緬甸史》,云南人民出版社、云南大學出版社2015年版,第18頁。

[80] ﹝北宋﹞司馬光:《治資通鑒》卷二百五十三,中華書局1956年版,第8227頁。

[81] ﹝北宋﹞司馬光:《治資通鑒》卷二百五十三,中華書局1956年版,第8190頁。

[82] ﹝元﹞馬端臨:《文獻通考·四裔考》六《南詔》中華書局1986年版,第2586頁。

[83] 翦伯贊主編:《中國史綱要》第3冊,人民出版社1979年版,第114頁。

[84] ﹝元﹞馬端臨:《文獻通考·四裔考》六《南詔》中華書局1986年版,第2586頁。

[85] ﹝元﹞馬端臨:《文獻通考·四裔考》六《南詔》中華書局1986年版,第2586頁。

[86]《孟子·告子下》,劉俊田等譯注:《四書全譯》,貴州人民出版社1988年版,第605頁。

[87] 蜑(dàn)獠,均為中國古代南方少數(shù)民族。

[88] “蒙、段二姓”,此指蒙氏南詔國和段氏大理國。

[89] 云南民族研究所編:《大理行記校注 云南志略輯校》,云南人民出版社1986年版,第84頁。

[90]《宋史》卷四百八十九《列傳·外國(五)·蒲甘》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·宋史》(第16冊),漢語大詞典出版社2004年版,第10452頁。

[91] 賀圣達著:《緬甸史》,云南人民出版社、云南大學出版社2015年版,第33頁。

[92] 尤中:《云南民族史》,云南大學出版社1994年版,第261頁。

[93] 《元史》卷一百四十九《列傳·郭寶玉》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第5冊),漢語大詞典出版社2004年版,第2762頁。

[94][95] 《元史》卷九十一《百官七》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第4冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1817頁。

[96] 元設宣慰司,元代設置,掌管軍民事務。它是介于行省與郡縣之間的一種偏重于軍事的承轉機關,宣慰司長官官稱“宣慰使”。亦有宣慰司都元帥府或宣慰司并管軍民萬戶府者,多設少數(shù)民族邊遠地區(qū),參用土官。明清沿之,以為土官最高職銜。

元代朝廷在邊遠少數(shù)民族地區(qū)置宣撫司,為地方行政機構,掌管軍民之事,為行省與郡縣之間承轉機構。宣慰司長官官稱"宣慰使",是負有承上啟下的一個地方區(qū)劃的軍政最高長官。

[97]尤中:《云南民族史》,云南大學出版社1994年版,第284頁。

[98]《元史》卷二百一十《列傳·外夷(三)·緬》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第6冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3771頁。

[99]《明史》卷三百十四《列傳·云南土司(二)·麓川》載:“緬甸,古朱波地。宋寧宗時,緬甸、波斯等國進白象,緬甸之名自此始。”許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第10冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6525~6526頁。

[100]《明史》卷三百十五《列傳·云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第10冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539頁。

[101]金齒國,傣族先民在怒江-伊洛瓦底江流域地區(qū)建立的王國,轄地大致相當于今云南省德宏州和臨滄地區(qū)的鎮(zhèn)康、永德一帶。13世紀意大利旅行家馬可·波羅隨元軍入緬,將其所見所聞記載在《馬可·波羅游記》中,稱果占璧國為“金齒國”。《元史》:“金齒等處宣撫司,其地在大理西南,瀾滄江界其東,與緬地接其西。土蠻凡八種:曰金齒、曰白夷、曰僰、曰峨昌、曰驃、曰繲、曰渠羅、曰比蘇。按唐史茫施蠻本關南種,在永昌之南,樓居,無城郭。或漆齒,或金齒,故俗呼其金齒蠻。自漢開西南夷后,未嘗與中國通。唐南詔蒙氏興,異牟尋破群蠻盡擄其人,以實其南東北;取其地。南至青石山緬界,悉屬大理。”《元史》卷六十一《地理志(四)·云南諸路行書省》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第二冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1167頁。

果占璧國,分為前果占壁(567年-762年)和后果占壁(954年-1254年)兩個階段。“果占璧國”。

[102]1259年,忽必烈入蜀,謀臣赫經提出“合圍把稍”的戰(zhàn)術,他在《東師議》中建議:“國家用兵,一以國俗為制,而不師古。不計師之眾寡,地之險易,敵之強弱,必合圍把稍,獵取之若禽獸然。聚如丘山,散如風雨,迅如雷電,捷如鷹鶻,鞭弭所屬,指期約日,萬里不忒,得兵家之詭道,而長于用奇。”《元史》卷一百五十七《列傳·郝經》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第五冊),漢語大詞典出版社2004年版,第2916頁。

[103] 《元史》卷一百三十三《列傳·也罕的斤》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第五冊),漢語大詞典出版社2004年版,第2496頁。

[104]太公城,緬甸古城,位于今緬甸實階區(qū)東北部達岡一帶,北回歸與東經96度相交地帶。參閱譚其驤主編:《中國歷史地圖集·元明時期》,中國地圖出版社1991年版,第23~24頁。

[105]江頭成,緬甸古城名。故址有幾說:(1)在今緬甸八莫;(2)在今緬甸杰沙附近;(3)在今八莫以南的恭屯(Kaung-ton)。為緬甸北部主要城市之一,當水陸交通要沖,古時從云南入緬甸多經此。名見《元史。外國列傳》緬國條。據(jù)《新元史·外國列傳》緬國條所述,此城同太公城、馬來城、安正國城和蒲甘緬王城并稱為“緬中五城”。大體位置于北緯25度,東經95度之間。參閱譚其驤主編:《中國歷史地圖集·元明時期》,中國地圖出版社1991年版,第23~24頁。

[106]尤中:《云南民族史》,云南大學出版社1994年版,第280頁。

[107]《元史》卷二百一十《列傳·外夷(三)·緬》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第二冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3774頁。

[108]《元史》卷二百一十《列傳·外夷(三)·緬》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第二冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3774~3775頁。

[109]《元史》卷二百一十《列傳·外夷(三)·緬》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·元史》(第二冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3775頁。

[110]“八百”,亦稱“八百媳婦”,古代地名,在今緬甸撣邦東部,泰國邁清一帶。顧祖禹:“八百大甸軍民宣慰使司,古蠻夷地。世傳其土酋招妻八百,各領一寨,因名八百媳婦。”﹝清﹞顧祖禹著:《讀史方輿紀要》,中華書局2005年版,第5011頁。參閱譚其驤主編:《中國歷史地圖集·元明時期》,中國地圖出版社1991年版,第23~24頁。

[111] 轉引自[美]亨利·基辛格著,顧淑馨、林添貴譯:《大外交》,海南出版社1998年版,第35頁。

[112] 毛澤東:《論反對日本帝國主義的策略》,《毛澤東選集》第1卷,人民出版社1991年版,第155頁。

[113] “麓川”是漢文對傣族聯(lián)盟國家“勐卯龍”的譯寫,“勐卯龍”直譯為漢語是“大卯國”,因元朝曾在“勐卯龍”王城所在地“勐卯”(卯地)設立過“麓川路”(省之下、府之上的行政區(qū)),故將“勐卯龍”(大卯國)譯寫為“麓川國”。

[114]許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6526頁。

[115]“二十七年置緬中宣慰司,以土酋卜剌浪為使,二十八年卜剌浪遣使貢方物,訴百夷思倫侵奪境土。二十九年,復來訴。”《明史》卷三百十五《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539頁。

[116]“永樂元年,緬尊那羅塔使入貢。因言緬雖遐裔,愿臣屬中國,而道經木邦、孟養(yǎng),多阻遏。乞命以職,賜冠服、印章,庶免欺陵。詔設緬甸宣慰使司。”《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6540頁。

[117]孟養(yǎng)宣慰司轄境相當今緬甸八莫、開泰以北,伊洛瓦底以西,那伽山脈以東地區(qū),治所在今緬甸孟養(yǎng)。

[118]木邦軍民宣慰司轄境相當于今緬甸撣邦包括果敢在內的東北部,治所在緬甸興威。

[119]緬甸宣慰司,即阿瓦王王朝,曾臣屬于明王朝,其地在今緬甸木邦以西,孟養(yǎng)以南,曼德勒為中心的伊洛瓦底江中游地區(qū)。

[120]八百大甸宣慰司,其治地在今緬甸撣邦東部和泰國清邁地區(qū)。

馬[121]車里宣慰司,其轄地在今老撾境內。

[122]參閱譚其驤主編:《中國歷史地圖集·元明時期》,中國地圖出版社1991年版,第23~24、76~77頁。

[123]“(永樂)五年,那羅塔遣使貢方物,謝罪。先是,孟養(yǎng)宣慰使刀木旦與戛里相攻,那羅塔乘釁襲之,殺刀木旦及其長子,遂據(jù)其地。事聞,詔行人張洪等赍敕諭責。那羅塔懼,歸其境土,而遣人詣闕謝罪。帝諭禮部曰:‘蠻既服辜,其釋不問。’仍給以信符,令三年一朝貢。初,卜剌浪分其地,使長子那羅塔管大甸,次子馬者速管小甸。卜剌浪死,那羅塔盡收其弟土地人民。已而其弟復入小甸,遣人來朝,且訴其情。敕諭那羅塔兄弟和好如初,毋干天討。六年,那羅塔復遣人入貢,謝罪,并謝賜金牌、信符,勞賜遣之。七年復遣中官云仙等赍敕賜緬酋金織文綺。十二年,緬人來言為木邦侵掠。帝以那羅塔素強橫,遣人諭之,使修好鄰封,各守疆界。洪熙元年遣內官段忠、徐亮以即位詔諭緬甸。宣德元年遣使往諭云南土官,賜緬甸錦綺。二年以莽得剌為宣慰使。初,緬甸宣慰使新加斯與木邦仇殺而死,子弟潰散。緬共推莽得剌權襲,許之。自是來貢者只署緬甸,而甸中之稱不復見。八年,莽得剌遣人來貢,復遣云仙赍敕賜之,并諭其勿侵木邦地。”

[124]《明史》卷三百十四《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6530頁。

[125] 《明史》卷三百十四《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6529頁。

[126]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6531頁。

[127] 《明史》卷一百六十二《劉球傳》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第5冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3182頁。

[128]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6532頁。

[129] 《明史》卷一百六十二《劉球傳》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第5冊),漢語大詞典出版社2004年版,第3184頁。

[130]史稱“麓川之役”。明朝朝廷四次對云南麓川宣慰司叛亂出兵征討的戰(zhàn)役,分別發(fā)生在1439年(正統(tǒng)四年)、1441年(正統(tǒng)六年)、1442年(正統(tǒng)七年)、1448年(正統(tǒng)十三年),明朝經過連年征戰(zhàn),仍未徹底平息叛亂,最終以盟約形式結束;期間連續(xù)發(fā)動數(shù)十萬人的進攻,致使大軍疲憊、國庫虧空,對北面蒙古瓦剌的防御空虛。

[131] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6534頁。

[132] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6540~6541頁。

[133]“金沙江”,此指今緬境內的伊洛瓦底江。顧祖禹:“大盈江又東南流,繞芒市西南界,隴川西北界,又南而麓川江西南流合焉,并流經孟養(yǎng)宣撫司東境謂之金沙江。江合眾流,水勢益甚,浩瀚洶涌,南流入緬甸界,闊五里余,經江頭、大公、蒲甘諸城而入于南海,蓋云南西南境之巨津,又與東北之金沙江異流而同名也。隴川、麓川、大盈、金沙諸川,志皆錯雜不可考,今略為是正。”﹝清﹞顧祖禹著:《讀史方輿紀要》,中華書局2005年版,第5052頁。參閱參閱譚其驤主編:《中國歷史地圖集·元明時期》,中國地圖出版社1991年版,第76~77頁。

[134]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6534頁。

[135]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6534頁。

[136]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6535頁。

[137]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6535頁。

[138]《明史》三百十四卷《云南土司(二)·麓川》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6536頁。

[139] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[140] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[141] 《后漢書》卷一百十九《南匈奴傳》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·后漢書》(第三冊),漢語大詞典出版社2004年版,第1797頁。

[142] 六慰,又稱西南六慰,是明朝在云南邊境地區(qū)設置的六個較大土司的合稱,即車里宣慰司(治景昽,今云南景洪)、孟養(yǎng)宣慰司(治今緬甸莫寧附近)、木邦宣慰司(治今緬甸新維)、緬甸宣慰司(治今緬甸阿瓦)、八百大甸宣慰司(治今泰國清邁)和老撾宣慰司(治芒龍,即今老撾瑯勃拉邦)。

[143] 李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第937頁。

[144] “永樂元年,緬酋那羅塔遣使入貢。因言緬雖遐裔,愿臣屬中國,而道經木邦、孟養(yǎng),多阻遏。乞命以職,賜冠服、印章,庶免欺陵。”《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539~6540頁。

[145] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539頁。

[146] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539頁。

[147]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539頁。

[148]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6539~6540頁。

[149]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6540頁。

[150] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6540~6541頁。

[151]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[152] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[153] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[154] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6541頁。

[155]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6542頁。

[156]參閱翦伯贊主編:《中外歷史年表(公元前4500年~1918年)》(校訂本),中華書局2008年版,第465~475頁。

[157]安南,古代對越南的稱謂,包括現(xiàn)在的廣西一帶地區(qū)。

[158] 天啟,明熹宗朱由校的年號,1621年為天啟元年, 1627年為天啟七年,共七年。此后就是明亡國皇帝朱由檢崇禎的年號。

[159]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6546頁。

[160]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6543頁。

[161] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[162] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[163] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[164] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[165] 許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[166] 蠻莫,土司名。明萬歷十三年(1585年),分孟密北部地置安撫司。轄境相當今緬甸八莫附近地區(qū);萬歷三十二年地入緬甸。清初曾再度內屬,乾隆后又屬緬甸。

[167] 轉引自﹝清﹞顧祖禹著:《讀史方輿紀要》,中華書局2005年版,第5208頁。

[168]參閱張文木:《明末的人禍和天災——從張居正改革談起》,載《中國投資》2015年第6期。

[169] 氣象記錄參見張德二主編:《中國三千年氣象記錄總集》(第2冊),鳳凰出版社、江蘇教育出版社2004年版,第1352~1460頁

[170]這些起義詳情可參閱朱紹侯主編:《中國古代史》(下冊)第六節(jié)《明末農民戰(zhàn)爭》福建人民出版社1982年版,第188~215頁。

[171]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第963頁。

[172]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第963頁。

[173]“關白”,日本丞相,此指豐臣秀吉。

[174]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第968頁。

[175]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第963頁。

[176]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第968頁。

[177]﹝清﹞谷應泰:《明史紀事本末》,中華書局1977年版,第968頁。

[178] 梁方仲編:《中國歷代戶口、田地、田武統(tǒng)計》,上海人民出版社1980年版,第379頁。

[179]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[180]神護關,故址在今云南騰沖縣西北孟卡山上。

[181]萬仞關,故址在今云南盈江縣西北布哈山上。

[182]巨石關,故址在今云南盈江縣西北息馬山上。

[183]銅壁關,故址在今云南盈江縣西北布哈山上。

[184]鐵壁關,故址在今云南隴川縣西北。

[185]虎踞關、漢龍關、天馬關,清末中英勘定滇緬邊界時,這三關被劃屬緬甸。

[186]何平:《中國西南邊疆的變遷與緬甸撣族的由來》,《云南民族大學學報》(哲學社會科學版),2007年第3期。

[187] 錢穆著:《國史大綱》,商務印書館1994年版,第698頁。

[188]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[189]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[190]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[191]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[192]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第941頁。

[193]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6544頁。

[194] ﹝明﹞張居正:《答滇撫王毅菴論夷情戒多事》,《張?zhí)兰肪矶撸虾9偶霭嫔?984年版,第330頁。

[195] ﹝明﹞張居正:《答滇撫王毅菴論夷情戒多事》,《張?zhí)廊肪矶撸虾9偶霭嫔?984年版,第330頁。

[196]﹝明﹞劉文正:《滇志》卷十《官師志·王凝》,云南民族出版社1991年版,第37~43頁。

[197] 思任發(fā),原名思任,后因自稱“法”(滇王),訛為思任發(fā)。明代麓川宣慰使思可發(fā)子。承襲父職,初尚能與明朝相安無事,后兼并各部,勢力漸盛。正統(tǒng)二年(1437)據(jù)地擁眾反明,次年攻占南甸、騰沖,曾擊敗明黔國公沐晟等軍。六年,在兵部尚書王驥、定西伯蔣貴等重兵鎮(zhèn)壓下,勢漸不振。八年,敗走緬甸,明軍再興師征討,務求除之。正統(tǒng)十年(1445年)十二月,緬甸宣慰使卜刺浪馬哈省將思任發(fā)活捉,思任發(fā)絕食死。

[198] 李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第941~942頁。

[199] 渤泥國,也稱“勃泥”或“浡尼”,是東南亞的一個古代小國,位于東南亞加里曼丹島北部地區(qū)。

[200]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第941~942頁。

[201]﹝清﹞師范:《滇系》,臺灣成文出版社根據(jù)清嘉慶十三年修,光緒十三年重刊本影印,第1416頁。

[202]“(萬歷二十一年十一月丙寅)緬酋莽應里等進貢方物。”“(萬歷二十三年十二月己酉)緬酋莽應里既托孟璉、孟銀二土司求納款,且致方物。”李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第937、938頁。

[203]﹝清﹞師范:《滇系》,臺灣成文出版社根據(jù)清嘉慶十三年修,光緒十三年重刊本影印,第1416頁。

[204]﹝清﹞師范:《滇系》,臺灣成文出版社根據(jù)清嘉慶十三年修,光緒十三年重刊本影印,第138頁。

[205]﹝清﹞師范:《滇系》,臺灣成文出版社根據(jù)清嘉慶十三年修,光緒十三年重刊本影印,第1416頁。

[206] 《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[207]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[208]《明史》三百十五卷《云南土司(三)·緬甸》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·明史》(第十冊),漢語大詞典出版社2004年版,第6545頁。

[209]﹝清﹞顧祖禹著:《讀史方輿紀要》,中華書局2005年版,第5208頁。

[210]“三十年緬攻蠻莫思正奔騰越伏誅。”﹝清﹞師范:《滇系》,臺灣成文出版社根據(jù)清嘉慶十三年修,光緒十三年重刊本影印,第138頁。

[211] 1602年(萬歷三十年)云南巡撫宋興祖疏:“臣自入滇,聞蠻莫宣撫同知思化之子思正素勇悍戕,各兵以殘隴川,挑動木邦阿瓦連諸夷兵逼蠻莫,思正不敵,驅象攜家奔騰越以求我援。阿瓦木邦大兵尾至之,歷三宣,越諸關,直抵黃連關,而陣距騰越三十里許。境內大震,副將漆文昌、參將孔憲卿慮州城不保,給思正殺之,我兵取其首。令阿瓦取一膊,此一時濟變不得已之計。”李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940頁。

[212] 宋興祖,字維杰,四川漢州中江縣人。萬歷十一年(1583)進士,授崇陽縣令。萬歷二十年(1592),由德清知縣行取陜西道御使。二十二年(1594)巡按遼東,二十六年(1595)轉福建道監(jiān)察御史,本年巡按貴州,二十九年(1601)巡按云南。

[213]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940頁。

[214]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940頁。

[215]毛澤東:《論反對日本帝國主義的策略》,《毛澤東選集》第1卷,人民出版社1991年版,第155頁。

[216] 陳用賓(1550~1617年),字道亨,號毓臺,福建晉江人。萬歷二十一年(1593年),陳用賓任云南巡撫。

[217]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940頁。

[218]這里說的是吐蕃國維州守將悉怛謀降唐后又被送回而慘曹殺害的事件。唐寶歷至大和年間,吐蕃兩次派使者入朝。大和五年(公元831),維州守將悉怛謀舉城歸降,劍南西川節(jié)度使李德裕接納,收下符章仗鎧,另派將領虞藏儉據(jù)守。該州南抵江北岷山,西北望隴山,一面是崖,三面臨江,吐蕃稱之為無憂城,是西南的重地。當時牛僧孺執(zhí)政,商議讓悉怛謀回去,把城也還給他。但吐蕃卻誅滅他全族以警戒他人。自此以后的五年,吐蕃派使者來,必有回報。他們所進貢的有玉帶、金皿、獺褐、牦牛尾、霞氈、馬、羊、駱駝等。參閱《新唐書》卷二百一十六(下)《吐蕃列傳(下)》,許嘉璐主編:《二十四史全譯·新唐書》(第八冊),漢語大詞典出版社2004年版,第4462頁。

[219]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第941頁。

[220]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第941頁。

[221]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940~941頁。

[222] “御邊之道,固當示以威武,尤必守以持重。來則御之,去則勿追,斯為上策。若專務窮兵,朕所不取,卿等慎之。”《明太祖實錄》卷七十八洪武六年正月壬子條。

[223] “四夷非可以中國概論,天地為之區(qū)別,夷狄固自為類矣。夷狄非有《詩》《書》之教,禮義之習,好則人,怒則獸,其氣習素然,故圣人亦不以中國治之。若中國乂安,聲教暢達,彼知慕義而來王,斯為善矣。然非我族類,故其心叛服不常,防閑之道不可不謹。故國家置邊圉,簡將帥,勵兵甲,嚴守備,使之不能為中國患而已。蓋圣人之以天下為家,中國猶堂宇,四夷則藩垣之外也。堂宇人所居,禮樂有上下,藩垣之外草木昆蟲從而生長之,亦天道也。夷狄為患,必乘中國之弊。使朝廷之上君臣同德、法度昭明,中國安,兵食足,邊圉固,彼雖桀驁,何患之能為?是故能安中國者,未有不能馭夷者也。馭夷之道,守備為上。《春秋》之法:‘來者不拒,去者不追。’蓋來則懷之以恩,畔而去者不窮追之,誠慮耗弊中國者大也。《詩》曰:‘薄伐獫狁,至于太原。’可為帝王馭夷之道。”李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第1111頁。

[224] 薜澤石:《聽毛澤東講史》,中央文獻出版社2003年版,第355頁。

[225] 盛巽昌、歐薇薇、盛仰紅:《毛澤東這樣學習歷史,這樣評點歷史》,人民出版社2005年版,第260頁。

[226] 中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1949~1976)》第5卷,中央文獻出版社2013年版,第363頁。

[227] 莽瑞體,(Tabinshwehti,1516~1550年),古緬甸王國東吁王朝君主(1531年~550年),莽紀歲之子,明吉瑜的繼承者,莽瑞體自稱為上下緬甸之王。在他與莽應龍的任內再次統(tǒng)一了緬甸。1550年,在外出狩獵時被孟族衛(wèi)士所殺。史載:嘉靖初孟養(yǎng)宣慰思倫糾木邦、孟密襲緬,殺宣慰莽紀歲及其妻,分據(jù)緬地。時莽瑞體時年幼,奔匿洞吾母家,其頭領養(yǎng)為己子。既長,據(jù)其地。洞吾之南有古喇,濱海,與佛郎機鄰.古喇頭領兄弟爭立,莽瑞體和解之。古喇兄弟割地獻之,并受其約束,號莽瑞體為“噠喇”。后莽瑞體殺其兄弟,盡奪其地,諸部皆畏服之。嘉靖三十九年(1560年)孟密士舍兄弟爭立,訴于莽瑞體.莽瑞體乃納其弟為婿,改名為思忠,遣歸孟密,奪其兄印.明萬歷元年(1573年),木邦、’蠻莫、陀川、干崖諸部族,悉歸緬。明萬歷七年(1579)盡并孟養(yǎng)地;明萬歷八年(1580年),云南巡撫饒仁佩遣人招緬,緬不應。明萬歷十年(1582年)卒 。

[228]史載:嘉靖初孟養(yǎng)宣慰思倫糾木邦、孟密襲緬,殺宣慰莽紀歲及其妻,分據(jù)緬地。時莽瑞體時年幼,奔匿洞吾母家,其頭領養(yǎng)為己子。既長,據(jù)其地。

[229]李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第943頁。

[230] “三家分晉”是指中國春秋末年,晉國被韓、趙、魏三家瓜分的事件。公元前453年,晉被趙、韓、魏三家所分,形成三家分晉的局面,晉君成為附庸。前403年,周天子正式承認三家為諸候。春秋五霸之一的晉國滅亡了,戰(zhàn)國七雄中的韓、趙、魏三國產生了,七雄兼并的戰(zhàn)國序幕揭開了。

[231] 李國祥主編:《明實錄類纂·涉外史料卷》,武漢出版社1991年版,第940頁。

張文木,察網專欄學者,中國社會科學院世界社會主義研究中心常務理事、北京航空航天大學戰(zhàn)略問題研究中心教授。本文原載《印度洋經濟體研究》(云南財經大學印度洋研究中心主辦)2018年第4期。本文為《中國古代西部邊疆南北治理經驗與教訓》一文中的第一部分。

來源:察網

丁熙