科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

最近一部《大宋宮詞》將李少紅導演拉下神壇。

但其實這并不是她第一次翻車了。

早在十二年前《新紅樓夢》播出時,少紅導演就已經被群嘲了。

獨樹一幟的作品風格,被吃瓜群眾戲稱為“陰間濾鏡”。

電視劇《大宋宮詞》,2021年

最近我看網友彈幕,認為少紅導演適合拍李碧華的小說。

畢竟李的小說幽怨凄美,濃艷詭譎。

經典一如《胭脂扣》。

風月場的頭牌如花與富家公子十二少相約吞鴉片殉情。

如花死了,但十二少卻活了下來。

如花在奈何橋上苦苦等了十二少50年,也沒能等到他的身影,最終決定回陽間尋找他。

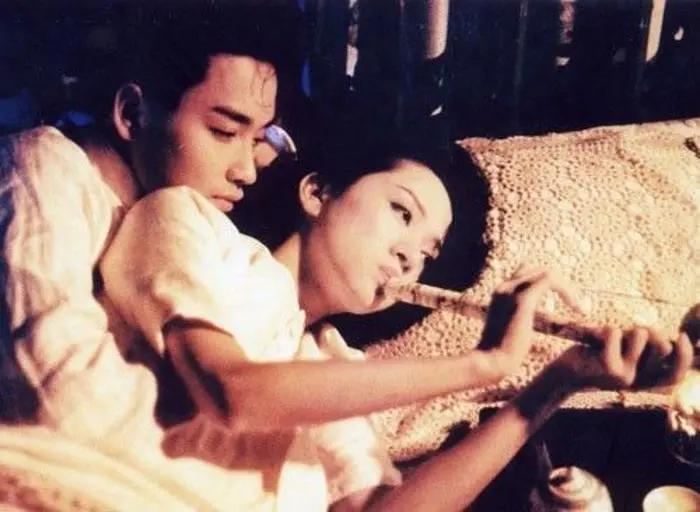

電影《胭脂扣》,1987年

情欲輪回,冤孽消長。

這是李碧華小說的核心。

正如電影《胭脂扣》的同名主題曲唱的那般,“情象火灼般熱,怎燒一生一世”。

電影《胭脂扣》,1987年

其實在小江的庫存里,類似《胭脂扣》的殉情故事,歷史上還有很多,很多。

娥皇女英是我國有史記載的第一位殉情女子,她們因夫君帝舜橫死蒼梧,而投身洞庭湖。

眼里的淚灑在綠竹上,生出斑點,后人便將這種斑竹稱為“湘妃竹”。

電視劇《大禹》,2015年

《莊子》里也記載過一個很美的故事。

據說一個叫尾生的青年,與女子相約橋上相見,不知為何女子遲遲不到。

后來大雨滂沱,水淹橋梁,尾生竟也不愿離去,最終抱柱而死。

電影《東京少女》,2008年

《孔雀東南飛》中,劉蘭芝“舉身赴清池”,跳河而死;焦仲卿則“自掛東南枝”,自縊而亡。

電視劇《孔雀東南飛》,2009年

古代有“身體發膚,受之父母,不敢損傷,孝之始也”的儒家傳統。

所以大部分人選擇的殉情方式都比較溫和,像上邊提到的投江、自縊等,都能留個全尸,供后人吊唁。

但墜樓、墜崖等轟轟烈烈的殉情方式,使面目盡毀,尸骨無存,倒顯得有些殘忍了。

電視劇《天龍八部》,1997年

西晉貴胄石崇的寵妾綠珠,即是自高臺墜落。

她就像一朵春日的剛剛綻放的櫻花,東風一吹,便落了下來。

電視劇《東宮》,2019年

許多朋友都喜歡去云南旅游,那里藏有“風花雪月”的浪漫,還有神秘莫測的異域風情。

但很少有人知道,云南的麗江曾被人稱為“殉情之都”。

俄國作家顧彼得在著作《被遺忘的王國》中寫道,“每一家的家史都有因殉情而死去的。”

這種屢禁不衰的殉情現象,竟然一直持續到上世紀40年代。

麗江,玉龍雪山

在麗江的納西族,殉情具有一套完整的儀式。

相約殉情的男女首先要去廟里祭拜三朵神,求情神明將他們死后的亡靈帶到“歡樂十二坡”。

這在納西族眼中是一方愛情凈土。

之后他們會在殉情的地方搭建一個木屋,在房中盡情歌舞,一醉方休,最后再一同赴死。

死后他們的家人會為他們舉行盛大的“哈拉里肯”儀式,祭司需要在四天里不眠不休誦讀百本經書,為殉情者禱告祈福。

麗江,束河古鎮

納西族的殉情絕非一時沖動,而是煞費苦心。

他們用驚世駭俗的死亡,將偉大的愛情抬到人生意義的最高位。

情之所至,一往而深,古人誠不欺我。

電影《青蛇》,1993年

殉情與殉節不同。

殉情著意于反抗封建倫理,而殉節恐怕更在于維護傳統道義。

選擇殉情的人,大多都有一種“不自由,毋寧死”的勇氣。

如果不能執子之手與子偕老,不如共赴黃泉死得其所。

為情而死,血染墳塚,浪漫而殘忍。

電影《梁祝》,1994年

紅衣哭墳、棺木而開,化為雙碟。

即使我不說,相信大家也一定都能猜到這個故事。

梁山伯與祝英臺。

這個故事在中國家喻戶曉,但也許正因太過熟悉,反而削弱了結局帶來的悲愴感。

電視劇《梁山伯與祝英臺》,2007年

其實投墓自埋的傳說,不僅只有梁祝。

南朝宋時期,民間有樂府民歌《華山畿》,據考證,這是一首殉情詩。

據說某書生經過華山,對某姑娘一見鐘情,后來回到家里,相思成疾。

母親趕到華山,向女子訴說緣由,女子便將手絹相贈,并囑咐放到書生床下。

電影《梁祝》,1994年

果然沒過多久,書生起死回生。

母親便將手絹一事告知書生,誰知書生突然發瘋,抱著手絹痛哭流涕,還將手絹吞了下去。

書生臨終前,求情母親將自己的靈柩抬至華山。

電影《梁祝》,1994年

當日女子濃妝華服,翹首以待,唱了一首《華山畿》。

“君既為儂死,獨生為誰施!歡若見憐時,棺木為儂開。”

一曲終了,書生的棺木忽然開了,女子提起衣裙,縱身一躍,棺木又合上了,儼如嶄新。

電影《梁祝》,1994年

殉情的男女大多都是癡絕之人,外人很難理解,甚至越俎代庖,嘆息不值得。

但值得與否何須外人評判,他們最終的選擇早已道明一切。

死亡才是最好的成全。

這也就是為何古代的民間傳說或是文人創作,死亡并不是故事的結局,反而還生出許多撲朔迷離的浪漫。

電影《青蛇》,1993年

梁祝死后化蝶合歡。

焦仲卿和劉蘭芝死后化為鴛鴦雙宿雙飛。

《搜神記》中的蒙雙氏,死后竟然合為一體,“二頭,四手足”。

不管是死后的不死鳥,還是連理枝,都是古人對自由戀愛的一片向往。

現實中的遺憾,在死后得到圓滿,雖然自欺欺人,但卻心甘情愿。

電影《倩女幽魂》,1987年

如今許多瑪麗蘇古偶劇都以愛情至上為核心,甚至一國之君都無心搞事業,專注談戀愛。

比如你細品這臺詞,“你要是敢跳,我就讓整個西州給你陪葬!”

每看一遍《東宮》,我都想把狗子(指劇中角色李承鄞,粉絲戲稱)拖出來暴打一頓。

電視劇《東宮》,2019年

但在古代,男子癡情其實并非一件值得頌揚的事。

不知大家是否留意過高中語文課本《孔雀東南飛》里的一段話?

“汝是大家子,仕宦于臺閣。慎勿為婦死,貴賤情何薄!”

焦母認為兒子理應承擔兼濟天下的大任,而非拘泥兒女情長。

甚至認為兒子與婦人貴賤有別,即使休了妻子也算不得什么薄情寡義。

電視劇《聊齋志異》,2005年

在儒家的倫理綱常中,男女有別,各司其職。

男性的責任是“捐軀赴國難,視死忽如歸”,而女性的責任則是相夫教子,侍奉夫君。

如果現代獨立女性想要穿越回古代,大概率只能落得生子爭寵的結局。

你若想效仿武則天架空皇帝,等不到磨刀霍霍,就因流言蜚語抑郁而終。

反之,如果男人想效仿女人癡情,為其守貞甚或殉情,那這個男人多半會被天下哂笑,而這個女人也會被視為紅顏禍水。

電視劇《武則天》,1995年

魯迅先生曾在《偽自由書·新藥》里寫道:

“譬之文章,則須先講烈士的殉國,再敘美人的殉情。”

烈士殉國,男性的悲壯之美。

美人殉情,女性的凄艷之美。

男女的結局早在一出生起,就被安排得明明白白。

電影《鴻門宴》,2011年

翻開古典文學,為情而傷其實是男性公認的倫理禁忌。

男人很少在詩文里公開表達對妻子的愛意,頂多在妻子死后寫幾首無關痛癢的悼亡詩罷了。

點名批評“大唐第一渣男”元稹,“曾經滄海難為水,除卻巫山不是云。”

都給我埋頭痛哭!

詞曲中倒有不少文人的風花雪月,但這都是勾欄瓦舍的狹邪之作,不必當真。

電影《狄仁杰之神都龍王》,2013年

也許正因古代異性的社會性別非常明顯,所以戀愛腦的男人多半不是“真正男子漢”,反而具有明顯的女性特征。

典型如《西廂記》里的張生,一副病弱書生的模樣。

見不到崔鶯鶯便害了相思病,“空著我透骨髓相思病染,怎當他臨去秋波那一轉”。

自此《西廂記》以后,才子佳人小說里的翩翩佳公子,大多都是這種陰柔脆弱的模樣。

電影《聊齋·席方平》,2000年

林俊杰有首歌叫《江南》:

“不懂怎么表現溫柔的我們,還以為殉情只是古老的傳言。”

現在我們終于實現古人魂牽夢縈的戀愛自由了,但一往情深的人卻少了許多。

從一而終已成為傳說,就連結婚生子也變得頗為奢侈。

蒼天啊,究竟是世道變了,還是人心變了?

電視劇《天龍八部》,1997年

馬夕