科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

1973年11月12日,臺北南港附近研究院對面開放了一座公園,名叫胡適公園,公園里頭有一座人像石雕,那石雕只有三分之一,除了頭和胸外,下半身是沒有的,仿佛因為多余而去掉了,但臉上卻依舊有笑容。

只見那石雕下面標著“胡適之先生像”幾個黃色的字,尚有對其尊重之意,但這個安徽人,卻被列入“戰犯”名單。

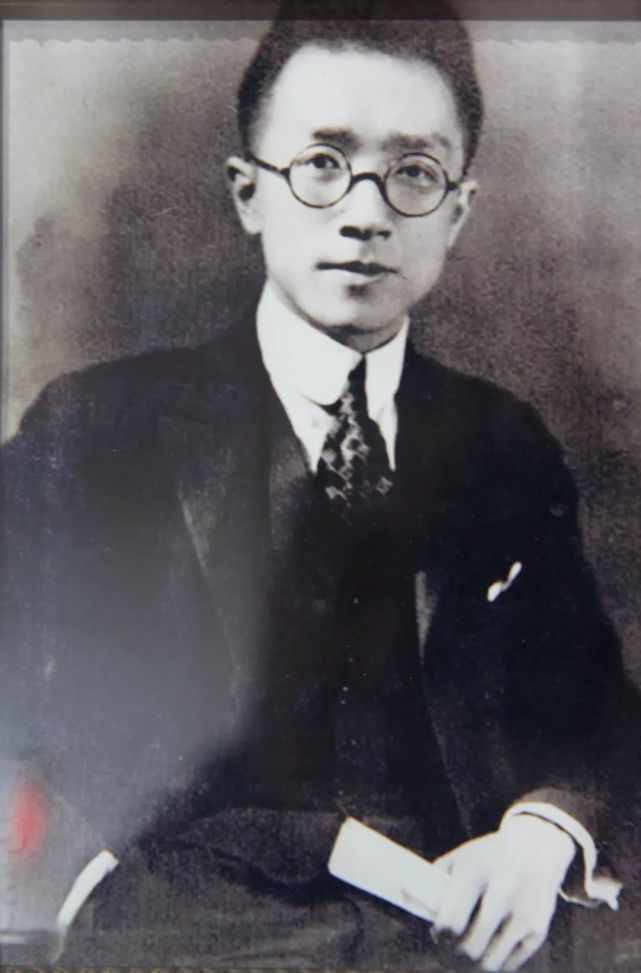

1915年9月15日,由陳獨秀在上海創辦的五四時代起源讀物《新青年》,這本革命雜志對當時文化思想沖擊很大,其中毛澤東,魯迅等便是深受其影響,而在這本雜志中的四大臺柱之一便有這位胡適之先生。

但“之”字卻被人們叫著叫著給去掉了,好像是那石雕去掉了下半身一樣。

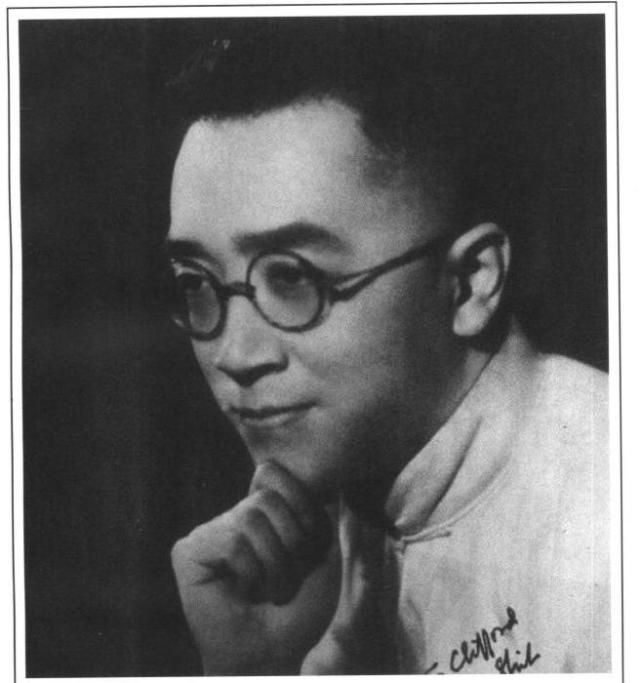

胡適天生就是個“書呆子”,早年在上海求學時受了梁啟超等人的影響初步接觸了西方文化。

1910年,“庚子賠款”第二期官費生前200名中便有胡適之的名字,考的是文章和雜科,他就文章便得了滿分。

留洋后他開始在美國正式接受西式教育,他的老師是唯心主義哲學家杜威,并接受了老師的實用主義哲學。

回國后一邊在北大擔任教授,一邊在《新青年》里本著杜威主義在吶喊:封建改革!文學改革!體制改革!思想改革!曾以一篇《文學改良芻議》引起轟動。

?因此,人們對這位“海歸”懷有崇高的敬意,而當時在北大擔任圖書管理員的毛澤東也是他的旁聽生,有一天毛本想上去求教,胡教授一聽這個湖南口音的人不是自己的學生故一臉傲慢。

不僅如此,一表人才的他還深受異性們的青睞,一時間情書紛紛揚揚,絡繹不絕,但是思想先進的他也免不了包辦婚姻的束縛。

五四時期,胡適對學生火燒趙家樓,動輒罷課,示威游行的舉動很是不滿,為此也找蔣介石探討過這個問題。

忽然有一天人們在《每周評論》上看到了一篇《多研究些問題,少談些主義》的文章,隨即便引發了一場“問題和主義”的對戰,而文章的作者也是胡適本人。

??從此以后,這位不贊同馬克思主義的“海歸”因為對新文化運動的追求不同而與《新青年》決裂。

由此開啟了他本人在黑板上曾寫過的;“他說”“你說”“胡說”之路,據說此舉曾引發了課堂上學生的哄堂大笑,但也在出任美國大使演講期間令臺下無數粉絲熱淚盈眶。

西安事變后,“主和”的胡適的政治傾向倒在了蔣介石的一邊,他批判張學良聯共抗日的主張。

于是在當時他便被人們定義為“準漢奸”,引得左翼作家對其群起批斗,魯迅對其評價是:“適之先生的是緊緊地關著門,門上粘一條小紙條道:&34;內無武器,請勿疑慮。&34;這自然可以是真的,但有些人--至少是我這樣的人--有時總不免要側著頭想一想。”雖然被罵,但胡適之也從來不放在心上,依舊是笑嘻嘻的。

但在美國駐使期間卻堅定了主戰的決心,因為:

“六年之中,時時可和,但事至今日已不能和。六年中,主戰是誤國,不肯負責主和是誤國,但今日屈服更是誤國。”(曹伯言整理:《胡適日記全集》第七冊,聯經出版事業有限公司2004年版,第619-620頁)

?“九一八”爆發后,他認為當時的國力難以同日本抗衡,所以不能交戰,同蔣介石的觀點一致,但戰爭期間他卻沒有發表任何相關“主和”的文章,但他“主和”的心卻世人皆知。

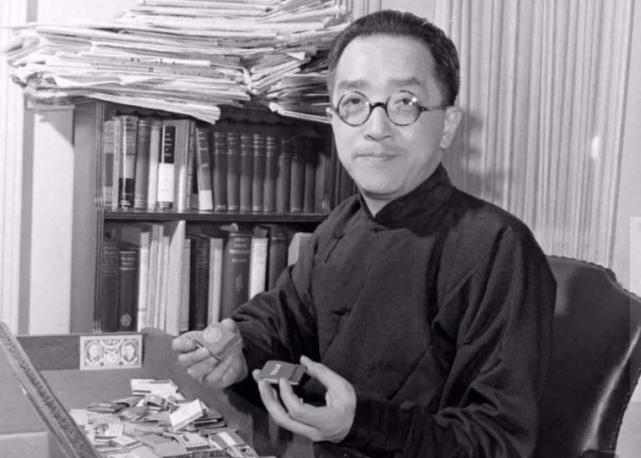

“七七事變”后,他受蔣介石之命擔任月薪只有190元的駐美大使,為抗日戰爭爭取美國援助,胡適之初不愿意,但國內只有這個黨外人士最合適不過了,因此他只能答應了去。另一方面蔣介石也怕他跟汪精衛跑路,才調他去的美國。

日本的東條英機聽到胡適在美國擔任駐美大使的消息后,竟然坐不住了,立馬派了三個人前往美國與胡適進行對壘,分別是文人鶴見祐輔,研究經濟的石井菊次郎和雄辯政客松岡洋右,這陣勢想必對胡適的影響力早有耳聞。

可最后照樣爆發了珍珠港事件,總統羅斯福還在日記中還認為這是由于胡適導致的事件。

?胡適為了抗戰報國也算是盡心盡力了,同時駐美大使期間已婚的他不乏有風花雪月的故事,而且張愛玲在美國第一件事就是寫信給他,美國當地的許多婦女爭相為其折腰。

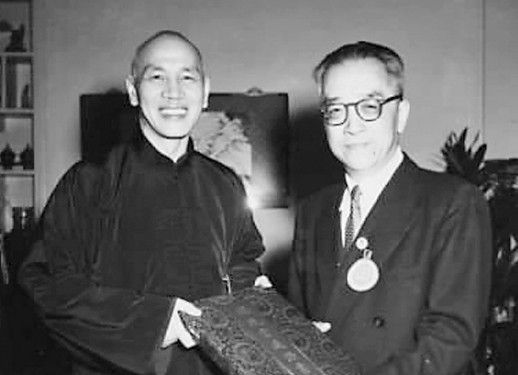

在美國大使卸任以后,胡適仍在美國當地的一些大學發表了數不清的演講次數,獲得了27個榮譽博士學位,后因身體不支而婉拒了一部分學校的榮譽,在中國可以說是空前的,在美國人心目中留下了文化大使的印象,以至于他走后美國人學術界竟留戀不舍。

在駐美大使四年以來,引發了蔣介石身邊人的嫉妒和眼熱,因此老在蔣介石面前詆毀胡適,以至于蔣介石對他失去了信任,讓宋子文以私人身份前去美國。

宋子文下列車后便怒斥胡適之:“國內有人說你講演太多,太不管事了,你還是管管正事吧!”胡適一聽,差點沒打起來,他知道宋子文等人對他很是排擠,在每次發過來的電報宋子文從不給胡適看。

?而蔣介石在此期間一直晾著他,直到卸任電報發來以前,胡適才松了一口氣;“吾曹不出,與蒼生何!”

但胡適沒有直接回國,而是在于是在美國逗留演講一番后,因為早有風聲終于等來了任命北大校長一職的消息,這才坐著游輪回國。

抗戰勝利后,胡適本想把希望放在蔣介石身上,但是因不滿蔣介石的獨裁而繼續自己的自由主義立場,可謂是兩相權衡,各取其一吧。

蔣介石本想讓他這個無黨派人士當總統,自己擔任行政院長,胡適翹著二郎腿表示也很樂意,但后來除了羅家倫和吳稚暉兩人贊成外,其他均是反對,蔣介石在第二天派人轉達會議情況,并致歉。

后來,蔣介石的日記中寫道:“最無品格之文化買辦、乃危害國家、危害民族文化之蟊賊!其人格等若野犬之狂吠。”

??抗戰勝利后,1948年秋天,延安傳來消息稱,希望胡適不要同蔣介石集團逃跑,將來讓他擔任北京大學校長,而胡適卻笑著說:“在蘇俄有面包沒有自由;在美國又有面包又有自由。他們來了,沒有面包也沒有自由。”

同年12月,蔣介石派飛機接胡適家人南下,這位荷戟獨彷徨的歷史斗士曾對人說起:“兩害相權取其輕。”因而選擇了南下臺灣。

由此,開啟了對胡適等“文化買辦”長達多年的批判,在建國初期他暫時于蔣介石等人一樣被列入戰犯名單。

所以毛說:“胡適這個人也真頑固,我們托人帶信給他,勸他回來,也不知他到底貪戀什么。批判嘛,總沒有什么好話,說實話,新文化運動他是有功勞的,不能一筆抹殺,應當實事求是。到了21世紀,那時候替他恢復名譽吧。”

后來在臺灣在1962年2月24日研究院開酒會時,心臟病突發而死。

蔣介石在當天日記中寫道:“晚,聞胡適心臟病暴卒,胡適之死,在革命事業與民族復興的建國思想言,乃除了障礙也。”

于是便有了那公園里的半尊石雕像。

大家對這位“戰犯”怎么看?

陳書