科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

改革開放是20世紀70年代中國共產(chǎn)黨提出的最具影響力的重大決策,之所以被提出,是因為當時不管是國際還是國內(nèi),中國都處于舉步維艱的地步。

20世紀后半葉,世界正處于高速發(fā)展的時期,第三次科技革命正在悄然興起。美國牢牢抓住這班列車,憑著先進的科技快速發(fā)展自己的軍工與經(jīng)濟,一躍成為世界第一強國。

蘇聯(lián)不甘其后,成為能和美國抗衡的另一大國,雙方勢均力敵,刀光火影。在美國的助力下,歐盟也茁壯發(fā)展、虎視眈眈。

處于戰(zhàn)敗國的日本,經(jīng)濟發(fā)展也如火如荼,在60年代時達到輝煌,躍居世界第二大經(jīng)濟體。我國經(jīng)濟實力、科技實力與國際先進水平的差距明顯拉大,面臨著巨大的國際競爭壓力。

從國內(nèi)角度看,十年動蕩消耗了國家太多的精力,不管是黨內(nèi)政治,還是人民生活,都被拉扯到錯誤的路徑上去。

黨的各級組織普遍受到?jīng)_擊并陷于癱瘓、半癱瘓狀態(tài),黨的各級領導干部普遍受到批評,廣大黨員被停止了組織生活,黨長期依靠的許多積極分子和基本群眾受到排斥。

國家寶貴的發(fā)展時間被浪費,但此時世界經(jīng)濟正在逐漸往一體化的方向發(fā)展,不進步其實就是退步,也就是說,中國正在被世界拋棄,“落后就要挨打”的歷史經(jīng)驗很可能重新上演。

所以,要想跟上世界的發(fā)展,提高人民的生活水平,改革是唯一的出路。

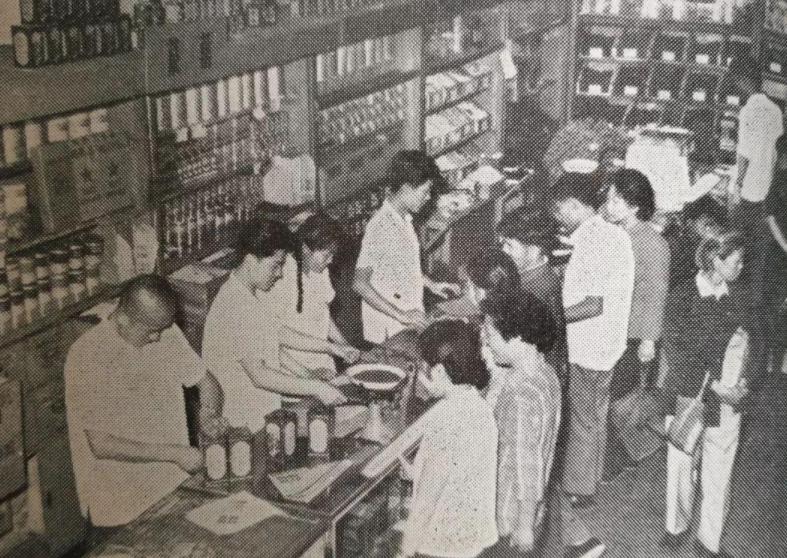

改革開放前,人們居住條件破舊,沒有現(xiàn)在明亮的居室,農(nóng)村全部是自建土房,城市大多全家蝸居在逼仄的小樓房間。

出行還停留在馬拉車、驢拉車,自行車已經(jīng)算是先進交通工具,小汽車更是鳳毛麟角;穿衣多局限在黑、灰、藍三色,且款式較單一,整個社會氛圍頹廢低迷。

廣東,所處的境地甚至比內(nèi)地還要緊張。改革開放之前中央將它定位為備戰(zhàn)備荒前線,之所以叫備戰(zhàn)備荒前線,是因為在改革開放以前,臺灣、香港、澳門都還在殖民者的統(tǒng)治下,和中國的關系還處于緊張狀態(tài)。

由于廣東離港澳位置近,國內(nèi)投資的重點都設在了遠離廣東的內(nèi)地,農(nóng)業(yè)和工業(yè)也不以此為主要區(qū)域。因此,即使不和同時期發(fā)達的美國、日本、港澳相比,廣東的生活水平相較內(nèi)地也處于更加落后的狀態(tài)。

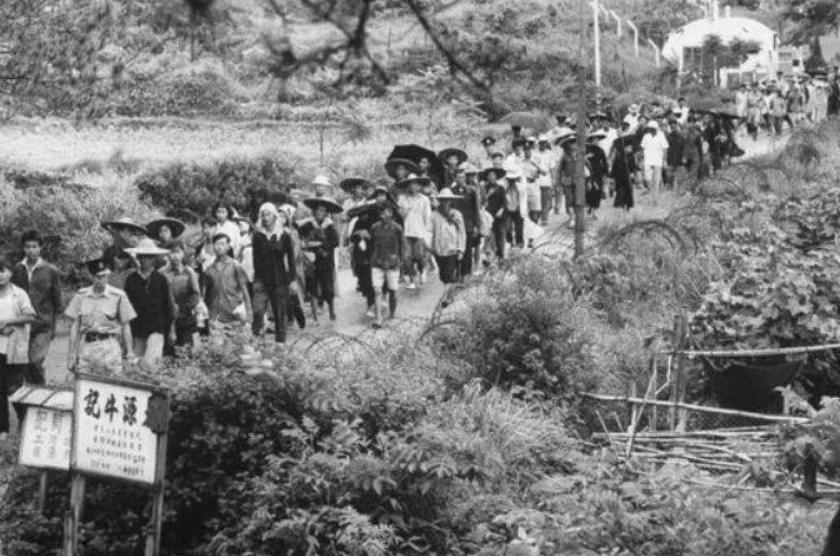

由于貧窮,又給廣東帶來了一個更嚴峻的邊防問題。由于生活艱苦,人們在巨大的生存壓力下,被迫選擇了一個冒險的路徑——偷渡。

不少人都逃去了比廣東本土生活好太多的香港,偷渡讓深圳邊防壓力非常大,除了增加人員之外別無他法,但在生存面前,很多人還是選擇冒險,逃港風潮愈演愈烈,人數(shù)不僅沒有減少,還逐漸增多,邊防部隊感到越來越棘手。

貧窮落后,使廣東成為被改革開放政策選擇的首批地區(qū)。除此之外,廣東發(fā)達的水系,也是它被選擇的原因之一。

廣東省河流眾多,據(jù)統(tǒng)計,廣東省集水面積大于100平方公里的河流就有345條,分屬于珠江、韓江、粵東沿海和粵西沿海水系。所以早在唐朝時期,廣州就開辟了開往南海、印度洋的航線。

由于地理位置,發(fā)達的水系連通了國內(nèi)外,也因為北宋后期政治中心南遷,在政治因素加成下,以廣州為代表的珠三角成了中國最大的對外通商口岸,也成為了世界聞名的大港口。

豐富的水系,也帶來了先進的海洋文化。早在北宋年間,隨著科技的進步,廣東的造船術取得了很大的發(fā)展,這就產(chǎn)生了以農(nóng)耕為主的經(jīng)濟社會向海洋文化經(jīng)濟的過渡。

眾所周知,近代世界的發(fā)展離不開海洋文化,早期丹麥的奧胡斯市、意大利的安科納市、比利時的安特衛(wèi)普市,都是著名的港口城市,鮮肉和咸肉、香料和布匹、油料和脂肪、絲綢與美酒都是通過水路來實現(xiàn)貿(mào)易。

北宋時期的廣東,就承擔著和上述港口城市同樣的功能。長期的與外接觸,人們的思想變得更加開放,更容易接受新事物,這思想經(jīng)過時間的積淀被流傳下來,成為廣東人獨有的文化底色,而這開放的文化思想也是廣東被選擇的原因之一。

因為現(xiàn)實原因、自然水系、也由于思想文化,廣東成為了改革開放的排頭兵。

歷史實踐也證明,改革開放后的廣東產(chǎn)生了翻天覆地的變化,過去四十多年,深圳已然成為了中國城市的標桿。

這一切都是因為那“一把火”,鄧小平引燃的那一場大火即將在這片貧瘠的土地上燎原,將此時落后的廣東助燃成今日熠熠生輝的現(xiàn)代化新城。

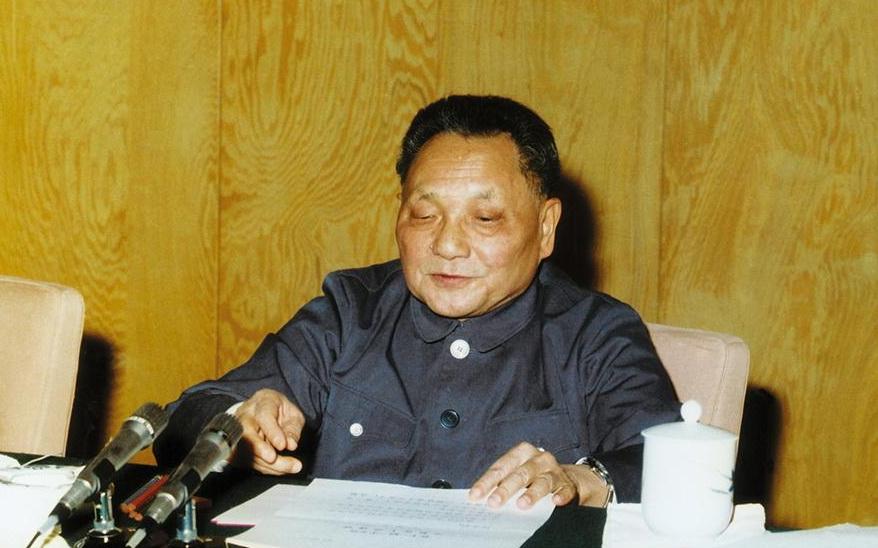

1977年11月11日,第三次復出的鄧小平第一站就抵達了廣東,與他同行的還有葉劍英。作為復出后的首次外出巡視考察,鄧小平改革開放的思想雛形就在此次廣東之行中孕育了。

黨史專家、廣東省政協(xié)副巡視員高宏的曾說:“鄧小平1977年11月的廣東之行,點燃了改革開放的‘第一把火’”,這恰好對應了鄧小平的“點火”之說。

1978年9月17日鄧小平在沈陽軍區(qū)說到:“我現(xiàn)在是到處點火,在這里點了一把火,在成都點了一把火,在廣州也點了一把火。”

這“點火”的實質(zhì)就是之后鄧小平思想的核心之一——改革開放。

77年的廣東之行,鄧小平呆了短短9天。

在9天時間里,鄧小平批示了多份中央文件,還和葉劍英一起主持了會議,研究了相關文件。

在繁忙的行程中,廣東官員瞅準時機,趕緊上報百姓逃港問題。

得知這個問題,鄧小平并沒有大發(fā)雷霆,也沒有覺得奇怪。

他說:這件事根源不是我們的邊防力量,也不是百姓的問題,是我們的政策出現(xiàn)了問題。人員外流,不是敵我之間的階級矛盾,而是人民內(nèi)部之間的矛盾,是經(jīng)濟問題,經(jīng)濟搞好了,人員自然不會外流,逃過去的人還會重新跑回我們這邊來。

鄧小平的回答直面核心,一針見血地道明了問題所在,豐衣足食,百姓安居樂業(yè),怎會背井離鄉(xiāng),顛簸流離?

安居樂業(yè)首先要吃飽飯,經(jīng)濟要搞上去,即使其他權利暫時得不到保障,基礎的生活保障要能得到解決,而這也是鄧小平此次考察廣東的目的所在。

此次廣東19之行,鄧小平第一次提出了“要以經(jīng)濟建設為中心,不能再提‘以階級斗爭為綱’了”,這一觀點奠定了一年之后的十一屆三中全會和中國改革開放的思想基礎。

他想發(fā)展經(jīng)濟,階級斗爭浪費了太多時間了,好不容易取得的勝利果實正在逐漸枯萎,百姓處于新的水深火熱之中,發(fā)展經(jīng)濟刻不容緩。

鄧小平之所以會萌發(fā)“以經(jīng)濟建設為中心”的思想,也與他的成長經(jīng)歷有關。

鄧小平是四川人,幼年生活平穩(wěn)幸福,1920年16歲的鄧小平考上了重慶留法勤工儉學預備學校,這期間,鄧小平的思想受到了很大的影響。

由于華法教育會的財政虧空,無法再為留學生提供相應的生活保證,他們只能轉向生存之法,打零工討生活,雖然也想繼續(xù)讀書,但是打工獲得報酬只夠填飽肚子,要想繼續(xù)接受學校教育顯得非常困難。

不過在這期間受趙世炎、王若飛等人的影響,他接觸了很多進步思想,閱讀如《新青年》、《社會主義討論集》之類的先進書籍,少年正是思想飛速成長時期,由于閱讀這些進步書籍,他逐漸開始接受革命,對后期思想產(chǎn)生了極大的影響。

5年多異國他鄉(xiāng)的艱苦生活對他的人生產(chǎn)生了難以估量的影響,經(jīng)歷了生活上的困頓與求學上的中斷,讓他意識到了金錢的重要性,經(jīng)濟獨立才是生活的基礎、發(fā)展的基石,經(jīng)濟之路在此時就埋下了種子。

之后,鄧小平領導革命起義,創(chuàng)建軍隊,領導基層建設。

建國后十幾年他大部分時間都任職副總理,這個工作讓他明白政府如何運轉與發(fā)揮作用,實際的工作讓他積累了無數(shù)管理工作的經(jīng)驗,也完善著自己的思想。

再加上親身經(jīng)歷過各種殘酷的迫害,使他更加堅信,要想讓人民過上好日子,經(jīng)濟之路必須是首選,只有發(fā)展經(jīng)濟才能救中國。

鄧小平經(jīng)濟之路的施行,離不開一個人的力量,他就是葉劍英。葉劍英與鄧小平相識在抗日時期的延安,但真正開始共同工作卻是在1971年林彪叛逃之后。

葉劍英在鄧小平三次復出中都起了不可忽視的作用。首先是第一次,“四人幫”被粉碎之后,葉劍英意識到黨和國家各級領導班子的重要性,必須要讓真正的馬克思主義者掌權,所以他力排眾議,堅持請鄧小平出來擔任黨和國家的領導職務。

因此,他立馬派人將剛出解放軍總醫(yī)院的鄧小平接到西山休養(yǎng)。他多次向上反映,說鄧小平曾多次受到毛主席的表揚,黨內(nèi)大多數(shù)人也支持鄧小平重新工作,然而,這次要求沒有被同意。

1977年3月,葉劍英又一次在中央工作會議上提出,恢復鄧小平工作,這次陳云和王震同志也站出來支持,但這次要求還是沒有得到同意。

但葉劍英并沒有灰心,這次會議之后,他繼續(xù)勸說中央領導人,請求恢復鄧小平在黨中央的領導職務。終于在多位老革命家的努力下,1977年7月16日黨的十屆三中全會上,正式通過了《關於恢復鄧小平同志職務的決議》。

正是這次復出,鄧小平力挽狂瀾,改變了中國的命運。葉劍英的支持使鄧小平免被埋沒,如果沒有葉劍英,也就沒有之后的改革開放。歷史選擇了鄧小平,那么葉劍英就是推動歷史車輪前進的人。

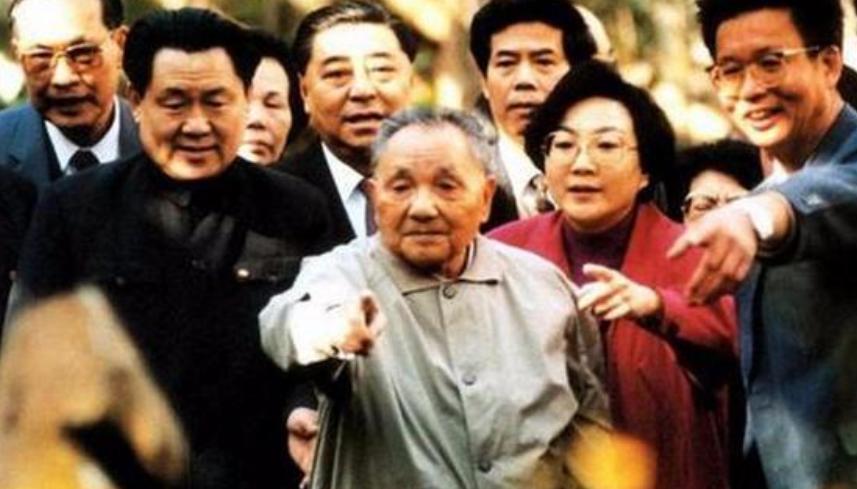

新的路徑總不是一帆風順的,人們對未知的未來并不會盲目地奔赴。為了堅定目標、強化信念,1922年鄧小平南巡武昌、深圳、珠海、上海等地時,發(fā)表過一次意義非凡的談話,史稱“南方談話”。

此次談話對之后中國的發(fā)展起到了關鍵性的推動作用。談話從理論角度解答了人們對改革開放問題的產(chǎn)生的疑惑,他強調(diào)改革開放要勇于創(chuàng)新、勇于試驗,膽子要放大,我們只有一個目標,那就是是否能讓人民過上好日子,能否促進我國生產(chǎn)力的發(fā)展,能否增強我們國家的綜合國力。

南方談話不僅解決了人們發(fā)展中遇到的問題,還提出了新的思路與想法,不僅堅定了走改革開放之路的決心,在理論與實踐上也有著很大的突破。

改革開放在這次談話后開始進入了新的階段,對我國的經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大的推動,同時還標志著鄧小平理論的最終形成。

改革開放政策對我國發(fā)展的意義非比尋常,廣州在改革開放的政策下已經(jīng)站在了世界先進城市的前列,全國人民的生活發(fā)生了翻天覆地的變化,中國在世界上的影響力也已今非昔比。

李俊東

版權所有 未經(jīng)許可不得轉載

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml