科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

百度百科:鐵憨憨,是一個網絡流行語,源于陜西方言,就是傻傻的愣頭青、二愣子的意思,常被用來調侃他人傻又楞。

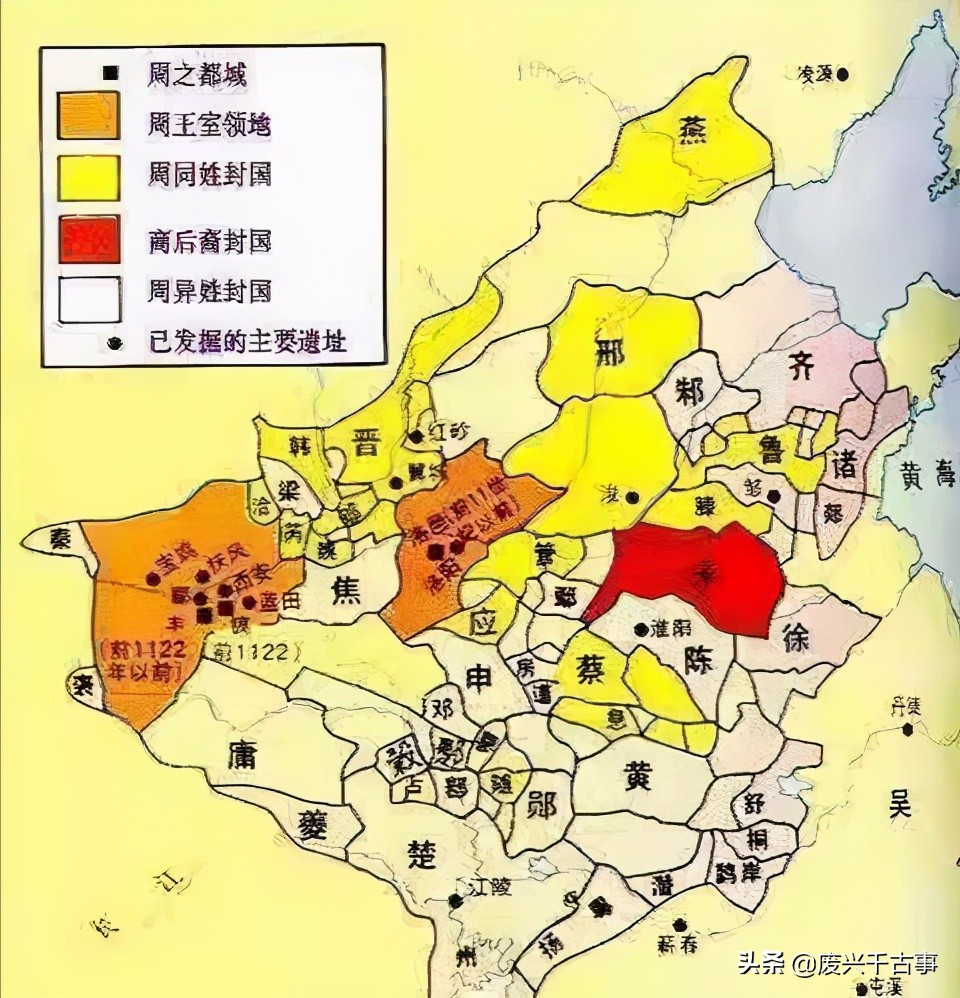

公元前十世紀末的時候,秦國的先人因養馬有功,受封于關中地區最西部,但因出身低賤、蒙昧落后而被其他諸侯視為一群憨憨。

但任誰也沒有想到,公元前221年,居然是這群憨憨的后人橫掃六合、并吞八荒,完成了天下一統。

這中間到底發生了什么?

上部

秦穆公之前的猥瑣發育

很多人可能想像不到,在公元前三世紀末混一六國、驅馳天下的大秦,在秦穆公之前,其實混得很不咋地。

這里有幾個方面的原因。

第一,地處邊陲。周王朝最西部,屬于兔子不拉屎的地方;

第二,出身差。秦非子之前,歷代養馬,相當于司機世家;

第三,受封晚且爵位低。周孝王時,非子才因馬養得好被封于秦邑,和其他諸侯不在一個檔次上;

第四,沒個好鄰居。西、北、南三個方向除了羌、胡、犬戎、義渠就是巴、蜀,都是一些未開化的蠻族——這就好比整天和臭棋簍子下棋,水平能好到哪里去?

因此,一個“矮矬窮”的秦國,沒有一個諸侯愿意帶他玩。

這一狀況在第五、六、七位君主在位時略有改善。

秦莊公,按照周宣王的安排,率領七千人擊敗西戎,獲封西陲大夫。

秦襄公,護送周平王東遷有功被封諸侯,同時受賜岐(山)西之地,終于獲得正式名分,邁出了化繭成蝶的第一步;

秦文公,設置史官,教化民眾,百姓完全進入定居狀態,從游牧文明轉為農耕文明。

中間又黯淡了一個半世紀,到秦穆公即位時,開始學習東方各國舉賢用能,以期擺脫貧困落后的帽子。

不過,秦穆公雖然非常努力,但效果卻不盡如人意,直到晉國幾位君主先后教他如何做人。

西陲彈丸之地

秦晉之好,是秦、晉兩國之間幾段婚約的總稱。聽上去很美,實際情況卻很誅心:所謂“秦晉之好”只是兩國之間一種純粹的利益交換,伴隨著的是女人的被犧牲和出賣。

第一段,晉獻公之女嫁與秦穆公。秦穆公四年(前656年),晉獻公看到秦國在穆公的治理下大有起色,為了防止他在背后干擾自己的擴張大業,就把女兒嫁給了穆公。穆公也確實憨厚,從未在老丈人背后捅過刀子,讓晉獻公心無旁騖地完成了晉國霸業的原始積累。

第二段,穆公將女兒懷贏嫁與晉惠公的兒子子圉。這一段說來話長。秦穆公九年(前651年),晉獻公去世,其寵妃驪姬立自己的兒子為王,結果引發內亂,獻公次子夷吾和三子重耳出逃(太子申生早已自殺)。其中,夷吾逃亡秦國后,以五座城池為許,求秦穆公出兵,助其歸國登位。在姻親尤其是城池的加持下,秦穆公果斷出兵,夷吾得以搶回王位,是為晉惠公。不過,得償所愿的晉惠公卻翻臉不認人,拒不承認五城之事。秦穆公大怒,卻又無可奈何,并最終不了了之。

四年之后,晉國大旱,顆粒無收,無奈之下,晉惠公只能厚著臉皮向姐夫秦穆公求援。在經過激烈的朝堂爭論后,穆公不計前嫌、力排眾議,通過船漕車轉,借糧給晉國,幫助其渡過難關。

好巧不巧,一年后,秦國也遭遇了大旱。因為將存糧都借給了妹夫,穆公已無力賑災,于是就向晉惠公開口借糧。

原想親戚再加上去年的無私相助,晉國應該會很痛快地答應。然而,秦穆公低估了這位妹夫的無恥,因為晉惠公不僅拒不借糧,還于穆公十五年趁人之危,興兵攻打遭遇饑荒的秦國。

這回可把老實人給氣壞了,秦穆公傾國出動,不僅大敗晉國,還生俘晉惠公——這就是著名的“韓原之戰”(因為秦穆公完成了中國歷史上有記載的第一次漕運,所以整個事件又稱“泛舟之役”)。

按照秦國大臣的意思,就該一刀把背信棄義的晉惠公給剁了。但是,秦穆公的老婆(晉惠公姐姐)卻不愿意了,整天哭哭啼啼地求穆公放弟弟回去。

沒辦法,穆公只好把老婆和大臣們的意見折了個中:放晉惠公回國可以,但必須滿足兩個條件:一是割五座城池,二是拿兒子來作人質。

于是,晉惠公回國,其子子圉作為人質來到秦國。

一看到這位妻侄,秦穆公又愛心泛濫,一沖動就帶來了秦、晉兩國的第二段婚姻:他把自己女兒嫁給了子圉。

然而,讓穆公沒有想到的是,這個子圉完美地繼承了晉惠公忘恩負義的基因,穆公二十二年,晉惠公去世,子圉為了王位,丟下妻子偷偷地逃回了晉國。

秦穆公再次勃然大怒。不過這次他沒生多長時間,因為晉惠公的弟弟、子圉的叔叔重耳經過數十年的流亡后,從楚國來到了秦國。

秦穆公親自接見,一談之下,發現這老小伙子不錯啊,比他哥哥和侄子強多了。于是就有了第三段婚姻。

第三段,重耳和懷贏。這一段有點亂,很明顯,重耳娶地不僅是自己的侄媳婦,而且,他本來是秦穆公的小舅子,現在卻成了他的女婿,所以重耳對此表示抵觸。但是,近臣趙衰和狐偃都警告他說,如果你還想回國奪回王位,就必須借助秦國的力量;而要借助秦的力量,就必須娶你的侄媳婦并成為穆公的女婿。

重耳無奈同意。

次年,在秦兵的護送下,重耳回國并登上晉國國君之位,是為晉文公。

在這一連串的事件中,秦穆公始終在以德報怨,將陜西人的憨直表現地淋漓盡致。

泛舟之役

希臘先哲說,人不能兩次踏進同一條河里。中國也有古訓,說人不能在同一個地方跌倒兩次。

秦穆公多少算個例外,因為他被晉國人拌倒了好幾次都沒有吸取教訓。

公元前627年,他又一次把自己送到了晉國人的嘴邊上。

是年為周襄王二十四年,這一年,有兩位諸侯不幸離世:晉文公和鄭僖公。這時,秦國駐鄭國部隊司令杞子給穆公送來情報,說鄭國正值國喪,如果此時派兵偷襲,里應外合,鄭國可滅。

秦穆公一聽正中下懷,因為向東發展是他多年夙愿,而襲取鄭國正可以成為他挺進中原的重要契機。于是,他置蹇叔等人的意見于不顧,派百里孟明、西乞術和白乙丙三人為帥率兵東進。

禮不伐喪又勞師襲遠,秦軍的行軍意圖被鄭國探知并提前做好了準備,百里孟明等人感覺&34;攻之不克,圍之不繼&34;,就順便襲滅滑國而還。

此時,晉國也正在為文公發喪,在聽說秦國的行動后,朝堂上下都非常憤怒。中軍帥先軫認為,秦穆公為了利益貪婪興師,該打。但是大夫欒枝認為晉國幾任國君欠秦國的太多了,打人家顯得不厚道。

先軫則反駁道,秦國不僅違禮,打的還是我們同宗。而且,秦國近些年發展很快,霸相日顯,已經危及到晉國的未來利益,秦、晉之間遲早會有一戰。所以,今天打他,也是替子孫后代減輕負擔。

秦不哀吾喪,而伐吾同姓,秦則無禮,何施之為?……吾聞之:&39;一日縱敵,數世之患也。&39;謀及子孫,可謂死君乎?

晉襄公采納了先軫建議,親自帶兵在崤山設伏。

公元前627年四月,秦軍進入埋伏圈,崤之戰打響,秦軍全軍覆沒,孟明視、西乞術、白乙丙等三帥被俘。雖然三人最后還是借“秦晉之好”被釋放回國,但秦國這次的癟子可吃大了!

由此,秦穆公不僅終于明白了世道的險惡,并且也知道了自己與山東諸國的巨大差距。

既然玩不過有文化的,那我就找沒文化的欺負一下,順便找回點顏面。

秦穆公把視線從山東(崤山以東)轉而向西,一頓老拳之后,西邊各種戎狄被打得欲仙欲死,紛紛拜倒在秦國腳下,正所謂東方不亮西方亮,穆公“遂霸西戎”。

三十七年,秦用由余謀伐戎王,益國十二,開地千里,遂霸西戎。

崤之戰

下部

秦孝公之后的野蠻生長

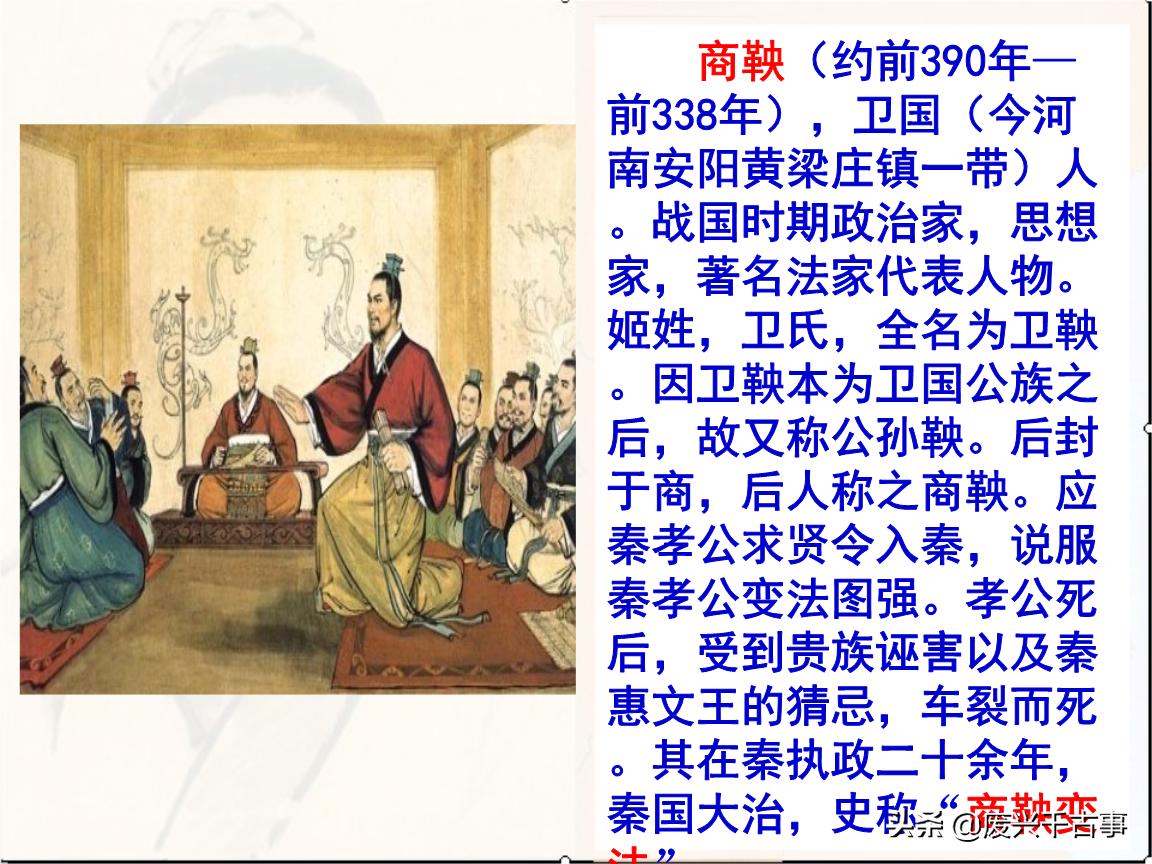

公元前359年,一個衛國人離開當時的戰國第一雄魏國,來到了地處西部邊陲的秦國。在與秦孝公進行了三次徹夜長談后,孝公下定決心進行變法。

這個人就是商鞅。

商鞅變法的核心在于“獎勵耕戰”,方式是打破“世祿世卿”制,讓“軍功”成為晉身的唯一渠道。

正如《商君書》中所說:&34;能得爵首一者,賞爵一級,益田一頃,益宅九畝,一除庶子一人,乃得人兵官之吏。其獄法,高爵訾下爵級。高爵能,無給有爵人隸仆。爵自二級以上,有刑罪則貶。爵自一級以下,有刑罪則已。&34;

這一指導思想帶來了一利一弊兩個后果。

利。“耕”讓大秦國庫迅速豐盈,“戰”則讓全國子民血脈賁張,人人爭先,以期斬首立功。

弊。過分地追求結果而忽略過程和方式,加重了秦國功利主義之風。

我們重點說一下后者。

秦國之所以從最初就名聲不好,是因為在山東諸國的眼里,除了出身低賤之外,還感覺他們不知禮儀,和茹毛飲血的戎狄沒什么區別。

秦與戎翟同俗,有虎狼之心,貪戾好利無信,不識禮義德行。茍有利焉,不顧親戚兄弟,若禽獸耳,此天下之所識也,非有所施厚積德也。

這一點除了地域和身份歧視外,也確有一定道理,因為秦國地居邊僻,久處戎狄,遠離圣人教化,在他們的心中從來沒有虛頭巴腦的仁義道德,而只有實打實鑿的到手利益,像“退避三舍”、“兄友弟恭”、“禮讓三先”這些“溫良恭謙讓”的東西對他們來說無異于天方夜譚。

商鞅的重農和軍功獎勵制度更加重了這一點,秦人對金錢、爵位和富貴、功利的追逐進入一種癡迷和顛狂的狀態。

這也難怪,既然把一根木頭從南門扛到北門有獎勵,地種好了也有獎勵,在戰場上砍了人頭更可以名利雙收,堪稱時間短、見效快、收益大。那么,誰還會在乎那些“形而上”的禮儀制度,誰還會重視費力多、見效慢的“仁義”感化,誰還會接受溫情脈脈的道德教育?

所以,全國上下對此不以為非,反以為是,對功利主義的追逐不僅不近人情,甚至違背道德法律也在所不惜。

整個大秦在軍國主義和功利主義的雙重加持下漸行漸遠。

張儀就在這個時候來到了秦國。

商鞅變法

張儀,戰國第一縱橫家,據說出自奇人鬼谷子門下。

學有所成后,他首先來到楚國碰運氣。不料不僅工作沒找到,還在參加楚國令尹昭陽的酒會時,被當作偷玉壁的小偷暴打了一頓。被抬回家后,他老婆既心疼又生氣,說你要不是讀書逞能,哪能有今天之辱。張儀沒有回答,卻讓老婆看看他的舌頭還在不在。他老婆看了看說在,張儀說這就夠了。后來,張儀幾經輾轉終成秦相后,他給楚國令尹昭陽寫信說,你曾污蔑我是小偷,下一步我要偷你的城池了,好好看住家吧。

張儀已學而游說諸侯。嘗從楚相飲,已而楚相亡璧。門下意張儀,曰:&34;儀貧,無行,必此人盜相君之壁。&34;共持張儀,掠笞數百。不服,釋之。其妻曰:&34;嘻!子毋讀書游說,安得此辱乎?&34;張儀謂其妻曰:&34;視吾舌尚在不?&34;其妻笑曰:&34;舌在也。&34;儀曰:&34;足矣!&34;……張儀既相秦,為文檄告楚相曰:&34;始吾從若飲,我不盜而璧,若笞我。若善守汝國,我顧且盜爾城!&34;

在秦國的十余年間,張儀憑借自己的三寸不爛之舌,多次以“連橫”之術大破公孫衍等人的“合縱”攻秦之計,讓秦國得以一國之力與山東六國從容周旋,在自己立于不敗之地的同時,還有余力向東、向南進行侵吞蠶食。

詭計用多了,也就無所謂底線。發展到最后,張儀更是不惜以國家的名義,動用欺騙訛詐的手段對六國進行分化瓦解,其巔峰之作當是破壞齊、楚聯盟,并讓楚懷王丟地、丟人、丟命。

公元前318年,由公孫衍操作、楚懷王為長的六國合縱攻秦雖然失敗,但天下漸漸形成了齊、楚、秦三大勢力,而在這三國之中,相對較弱的齊、楚又結成聯盟。

公元前313年,齊、楚聯軍攻取秦國曲沃,不僅讓秦國東出之路再次堵塞,更對其本土形成威脅。

在這種情況下,張儀出使楚國,對楚懷王許諾說,只要楚國與齊國斷交,秦國愿意割讓六百里商於之地予楚以示感謝。

在強大的誘惑下,楚懷王利令智昏與齊國斷交。但當他派使者到秦國接收土地時,卻被告知不是六百里,而是六里。

楚懷王惱羞成怒,先后三次發兵攻秦,結果一敗于丹陽,再敗于藍田,三敗于召陵,喪師十數萬,楚國從此沒落。

公元前299年,秦國再次攻楚,在占領八座城池之后,可能認為用武力費時費力勞兵,于是又動起了歪心思:大勝之后,秦昭襄王并沒有乘勝追擊,而是主動拋出了橄欖枝,約楚懷王在武關會面進行和談。

對此,昭睢、屈原認為秦人無信,不能前往。但楚懷王則認為,秦國在占據絕對優勢的情況下放棄武力,看上去誠意滿滿,便不聽勸告親往武關,結果被秦國扣留。

秦昭襄王卸去偽裝,直接脅迫楚懷王割地換人,但被懷王拒絕。扣押期間,楚人立太子為王,是為頃襄王。秦人無法,卻也不放懷王回國。懷王則兩次逃亡未果,于公元前296年客死秦國。聽到這個消息后,“楚人皆憐之,如悲親戚”。

從此,秦人的國際聲譽一落千丈,六國對其也愈加抵制。

但這時,又有一個人從魏國偷渡而來,并給暫陷困境的秦國帶來了新的轉機。

張儀

范雎,本是魏國中大夫須賈的門客,因在出使期間被誣陷私通齊國而差點喪命,后在朋友鄭安平的幫助下,才隨秦國使者王稽偷偷潛入秦國。

范雎入秦的時候,恰逢宣太后和穰侯弄權、秦昭襄王作傀儡之時。經過幾年的蜇伏,前266年,宣太后薨,在范雎的幫助下,秦昭襄王將以穰侯魏冉為首的四大貴族全部趕出秦國,并拜范雎為相,君臣二人從此揭開了秦國發展的新篇章。

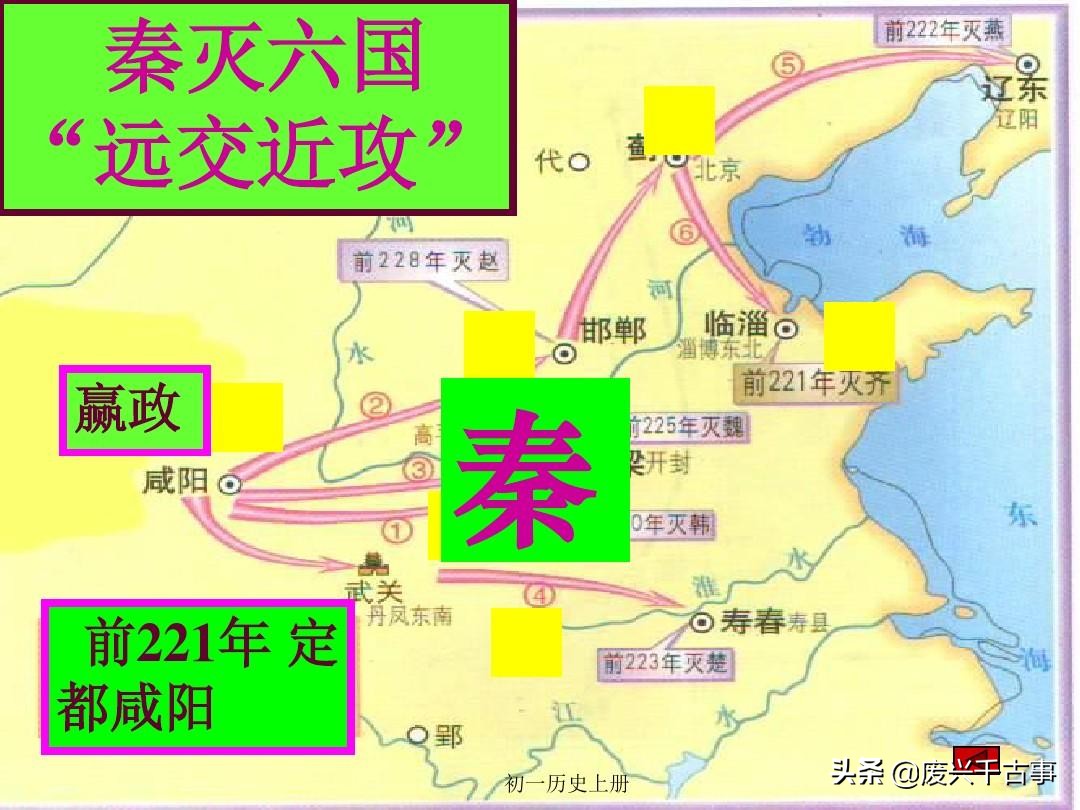

面對表面上結成同盟的山東六國,范雎提出了他的重要戰略思想:遠交近攻。具體說來,就是將與秦接壤的韓、魏、趙作為主要攻取目標,而對東方的齊國則保持良好關系,讓其無法干涉秦國的軍事兼并行動。

在范雎看來,魏、韓地處中原,為天下樞紐,地理位置極其重要,所以應該先把他們納入手中。之后,再北上攻取趙、燕,南下掠楚,最后只剩下一個齊國就不足為患了。

秦昭襄王深以為然,他先是派五大夫綰攻打魏國,拿下懷邑,兩年后又奪取邢丘。前265和前264年(秦昭襄王四十三年),又分別攻取韓國少曲、高平和汾陘。截止到前259年,秦國通過蠶食鯨吞,共攻取魏、韓兩國大小城邑七十余座,“遠交近攻”取得了階段性勝利。而公元前260年(秦昭襄王四十七年)的長平之戰,不僅讓趙國的版圖被壓縮到太行山以東,更是“使天下皆畏秦”。

之后,“遠交近攻”被歷代秦君完美承繼并一以貫之,成為一項長期國策,為秦國兼并六國一統天下奠定了強大的戰略基礎。可以說,“遠交近攻”上承秦孝公、商鞅變法圖強之志,下啟始皇帝和李斯統一大業,范雎居功至偉。

李斯就對此評價道:“昭王得范雎,廢穰侯,逐華陽,強公室,杜私門,蠶食諸侯,使秦成帝業。”

選交近攻

公元前264年,白起攻取了韓國的陘城。

在攻城之前,范雎提出了一個革命性的、劃時代的軍事思想:“毋攻其地而攻其人”。

秦攻韓圍陘,范睢謂秦昭王曰:“有攻人者,有攻地者。穰侯十攻魏而不得傷者,非秦弱而魏強也,其所攻者地也。地者人主所甚愛也,人主者,人臣之所樂為死也。攻人主之所愛,與樂死者斗,故十攻而弗能勝也。今王將攻韓圍陘,臣愿王之毋獨攻其地,而攻其人也。”

范雎認為,以前的戰爭只關注于攻城掠地,所以很容易遭到防守一方的頑強抵抗。因此,我們現在要改變策略,把主要精力從搶地盤轉到殲滅敵人的有生力量上來。這樣,隨著戰爭的深入,敵人數量會越來越少,防守力量也就相應的越來越弱,我們做起事來將會事半功倍。

結果,白起完美地執行了范雎的軍事思想,在陘城之戰中以極小的損失消滅了韓國五萬大軍,從此開啟了自己的“殺神”之路。

觀念一改天地新。“毋攻其地而攻其人”的戰略對秦國和山東六國的影響有多大,從著名的“長平之戰”就會清楚地看出。

周赧王五十五年(前260年)農歷七月,也是秦、趙二國僵持的第三年,年輕又善于談兵的趙括率二十萬援軍來到長平,接替廉頗為主將。

完成自己的軍事部署后,趙括對自己的對手白起作了一下評價:

武安君(白起)數將秦軍,先敗韓魏于伊闕,斬首二十四萬;再攻魏,取大小城六十一城;又南攻楚,拔鄢郢,定巫黔;又復攻魏,走芒卯,斬首十三萬;又攻韓,拔五城,斬首五萬;又斬趙將賈偃,沉其卒二萬于河;戰必勝,攻必取,其威名素著,軍士望風而栗,吾若與對壘,勝負居半。

他先是肯定了白起的輝煌戰績,然后謙虛地表示說,其實我倆的水平差不多。

這時,趙括還不知道,兩個月后,自己將和手下的四十五萬趙軍永遠地埋葬在這片土地上——尤其是四十萬俘虜沒有得到“優待”,而是被全部阬殺。

九月,趙卒不得食四十六日,皆內陰相殺食。來攻秦壘,欲出。為四隊,四五復之,不能出。其將軍趙括出銳卒自搏戰,秦軍射殺趙括。括軍敗,卒四十萬人降武安君。武安君計曰:“前秦已拔上黨,上黨民不樂為秦而歸趙。趙卒反覆。非盡殺之,恐為亂。”乃挾詐而盡阬殺之,遺其小者二百四十人歸趙。前後斬首虜四十五萬人。趙人大震。

此戰過后,六國之中唯一可以和秦國一掰手腕的趙國元氣大傷,再也無力單獨與秦國進行對抗,秦國統一進入倒計時。

或者說,秦國距離統一,只差一個完美的戰略收官。

“人屠”白起

公元前237年,亦是秦王政十年。

此時,秦國內部,秦王政親政已久,乾綱獨斷,政局穩定;外部,山東六國奄奄一息,行將就木。表面上看去,中國歷史好像已經進入了“前秦始皇時期”。

不過,百足之蟲,死而不僵。六國數百年傳承和積淀的政治、經濟、軍事和文化底蘊,決定了想擊敗他們很容易,但要滅亡他們卻非旦夕可至。

再者困獸猶斗,甚至會狗急跳墻,尤其是如果六國在絕對劣勢的情況下實現抱團,將更會給秦國的統一大業帶來許多不可預見的麻煩。

秦王政冥思苦想,考慮如何才能破壞六國“合縱”,讓秦軍以極小的代價實現個個擊破,畢其功于一役。

這時,魏國人尉繚來到秦國,他對秦王政說,只要用錢可以解決的問題都不是問題。

尉繚分析說,經過這些年的持續打擊,雖然此時六國的實力只相當于秦國的郡縣規模,但還是要防范他們再次進行聯合。秦王政表示同意。

尉繚繼續說道:這很簡單,用錢去賄賂六國權臣,讓他們的斗志從內部瓦解,用不了三十萬金,就足可讓六國喪失戰斗力。

大梁人尉繚來,說秦王曰:“以秦之強,諸侯譬如郡縣之君,臣但恐諸侯合從,翕而出不意,此乃智伯、夫差、愍王之所以亡也。愿大王毋愛財物,賂其豪臣,以亂其謀,不過亡三十萬金,則諸侯可盡。”

秦王大喜,封尉繚為國尉,并安排專人按其計劃行事。

以為秦國尉,卒用其計策。

與此同時,山東趙、魏、韓、楚四國也確實在商討如何抱團取暖。不過,鑒于韓、魏二國已被徹底打殘,所謂四國聯盟實際只有趙、楚尚有一戰之力(齊國國相后勝因為收了秦國的賄賂,根本不設攻戰之備),

對此,秦王政并沒有等閑視之,而是繼續按照尉繚的計劃,派大臣姚賈帶千兩黃金到四國游說。姚賈也不負眾望,所到之處大灑糖衣炮彈,四處挑撥離間,成功瓦解四國聯盟,讓山東諸國的最后一絲努力化為泡影。

四國(趙、韓、魏、楚)為一,將以攻秦。秦王召群臣賓客六十人而問焉,曰:“四國為一,將以圖秦,寡人屈于內,而百姓靡于外,為之奈何?”群臣莫對。姚賈對曰:“賈愿出使四國,必絕其謀,而安其兵。”乃資車百乘,金千斤,衣以其衣,冠舞以其劍。姚賈辭行,絕其謀,止其兵,與之為交以報秦。秦王大悅,賈封千戶,以為上卿。

不僅如此,李斯也在秦王的安排下,“陰遣謀士赍持金玉以游說諸侯。諸侯名士可下以財者,厚遺結之;不肯者,利劍刺之。離其君臣之計,秦王乃使其良將隨其後”。

這一計劃在趙國執行地尤為成功和順利,六國最后的支柱和希望、名將李牧因此被讒殺。

趙王遷七年(前 229年),秦將王翦攻趙,趙國派李牧、司馬尚傾全國之兵進行抵御,王翦不能進。無奈之下,秦國故技重施,重金賄賂趙國權臣郭開,李牧、司馬尚被誣謀反。趙王遷根本不加思考,派人接收兵權未果,便立即將李牧誅殺,并罷黜司馬尚。

僅僅三個月后,王翦破趙軍,俘虜趙王遷,趙國繼韓國之后第二個亡國。

秦王掃六合,虎視何雄哉!

揮劍決浮云,諸侯盡西來。

十七年得韓王安,十九年得趙王遷,二十二年魏王假降,二十三年虜荊王負芻,二十五年得燕王喜,二十六年得齊王建。

公元前221年,“六王畢,四海一”。

尾聲

歷史選擇了秦國,而秦國也把握住了歷史機遇。

在需要制度設計的時候,商鞅來了;

在需要外交縱橫的時候,張儀來了;

在需要戰略轉型的時候,范雎來了;

在需要戰略收官的時候,尉繚來了。

及至始皇,奮六世之余烈,振長策而御宇內,吞二周而亡諸侯,履至尊而制六合,執敲撲而鞭笞天下,威震四海。

(圖片來自網絡,侵刪)

參考資料:《戰國策》、《史記》

馬同