科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

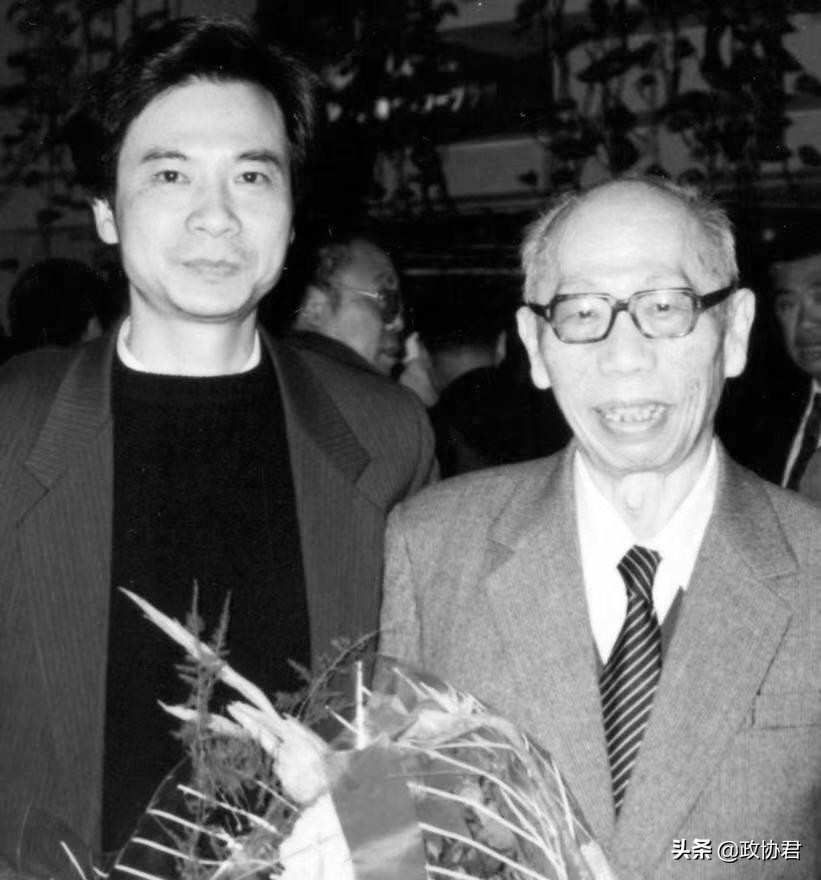

1992年,王次炤(左)與江定仙在上海的合影

江定仙塑像

大家一定知道《康定情歌》這首民歌,或許還知道這首民歌的另一個名字叫《跑馬溜溜的山上》。這首民歌不僅在民間傳唱,而且還是專業舞臺上歌唱家們常選的曲目,無論是民族歌唱家,還是美聲歌唱家,甚至是流行歌手,都往往把它作為自己的保留曲目。20世紀40年代后期,這首民歌開始傳向海外,一直到今天,它依然是國外歌唱家演唱中國歌曲最多的一首。然而,這首民歌來自哪里?為何能廣泛傳唱?《甘孜報》和《羊城晚報》都曾征集過文章,試圖找到真相。有人說《康定情歌》是王洛賓創作的,也有人說是羅念一創作的;有人說是康定人李天祿創作的,甚至也有人說是畫家豐子愷創作的。這些猜測和誤傳,顯然會讓人們對這首家喻戶曉的民歌來歷錯解,甚至也會對這首民歌為何流傳全世界感到迷茫。四川省康藏研究中心研究員、高級記者郭昌平,經過20多年的調查、采訪和研究,撰寫了題為《我們的〈康定情歌〉》一書,由四川民族出版社于2019年出版。這本書真實地告訴人們,這首民歌的記錄者、編配者和傳播者,均來自中央音樂學院的前身,重慶青木關國立音樂院的四位老師和一位學生。

首先,我們可以確定,《康定情歌》是一首流傳在四川省甘孜藏族自治州首府康定的民歌。所謂民歌,即民間集體創作的歌曲,《中國音樂詞典》里這樣解釋民歌:“在群眾口頭的代代相傳中,不斷得到加工。”因而,民歌的詞曲作者很難得到考證,但民歌的記錄者和被記錄的演唱者是可以確定的,民歌的改編者、編配者和傳播者更可以確定。據江定仙、王震亞、喻宜萱等教授回憶,《康定情歌》是抗戰時期重慶青木關國立音樂院聲樂系學生吳文季采集記錄的。江定仙先生曾經委托女兒江橋,在回復郭昌平的信中說:“這首民歌是當時的一位學生,參加西昌地區的活動帶回學校的,由伍正謙轉交給我,這首曲子具有很好的和聲和旋律,我很喜歡。后來我對其進行了精心的編配工作,交給同學花腔女高音喻宜萱演唱。”江先生在另一篇文章《我是怎樣編配〈康定情歌〉的》中回憶說,男高音歌唱家伍正謙為了開獨唱音樂會,請江先生為這首民歌配伴奏。江先生不僅完成了編配,還親自為他的音樂會彈伴奏。喻宜萱先生在《深深的懷念——紀念江定仙先生90誕辰》文中曾經回憶說,1947年她在南京國際俱樂部舉行一場獨唱音樂會,“在這次音樂會上,我第一次演唱了江先生改編的民歌《康定情歌》(又名《跑馬溜溜的山上》),受到聽眾熱烈歡迎。自此以后,我在各地陸續舉行獨唱音樂會,以及1949年在巴黎和倫敦音樂會的節目單上都少不了這首歌曲。”

王震亞先生當時是國立音樂院的學生,“山歌社”的倡導者,他也曾對《康定情歌》有一段回憶。王先生撰文回憶說:“1945年國立音樂院的學生受延安民間音樂研究會的影響,在學校開展了編配、演唱民歌活動,有很深遠的影響。這一活動得到江定仙教授的熱情支持,他不僅為出版的《中國民歌》寫了序言,還親自動手為西康民歌《跑馬溜溜的山上》寫了伴奏。為寫這樣一首小歌的伴奏,他閉門數日,是精心之作,所以一經問世,就廣泛流傳,近40年來在國內外傳唱,一直到今天。”

根據三位教授珍貴的歷史回憶,可以清楚地了解到這首民歌能夠得以流傳的歷史背景和記錄者、編寫者和傳播者所作出的歷史貢獻。試想,假如沒有山歌社的活動,也許就沒有當時國立音樂院學生熱心采集民歌的舉動,和出版刊有《康定情歌》的《中國民歌選》;假如沒有吳文季的記錄,這首民歌也可能只在民間傳唱;假如沒有江定仙先生的編配,《康定情歌》很難成為專業歌唱舞臺上的常選曲目;假如沒有喻宜萱先生,首先在歐洲巡回演出時演唱這首民歌,恐怕它也不會在海外產生影響。這一連串的假設,歸根結底一句話:《康定情歌》的流傳,是由于當時重慶青木關國立音樂院的幾位專業音樂家,通過不同方式努力的結果。這一切事件,無論是直接的或間接的都與江定仙先生有關。江先生當時是國立音樂院作曲系主任,山歌社的活動主要是作曲系王震亞等學生倡導的;《康定情歌》由男高音歌唱家伍正謙首演時,江先生不僅為這首民歌編配鋼琴伴奏,而且還親自登臺演奏;《中國民歌選》的出版也是在江先生的支持下完成的,江先生不僅提供由他編寫的《康定情歌》,還親自校對全部作品并寫序言。后來,喻宜萱先生在南京首演這首民歌時,又是江先生為她彈的伴奏。但所有這一切,最核心的環節,還是江定仙先生為《康定情歌》編寫了十分精致的四段鋼琴伴奏。正如喻宜萱先生所說:“但最根本的,一來是這首民歌本身具備的優越性;二來是江先生的精美配樂,高明的藝術加工,使原來就很優美的身影,穿上一件裁剪合體、制作精致巧妙的漂亮服裝,使這首活潑動人的民歌更加完善,得以廣泛傳播。”

《康定情歌》作為吳文季整理記錄下來的民歌原型,應該是一首四段歌詞的分節歌,曲調只有十四小節。在江定仙先生的精心編配下,成為一首民歌風格的藝術歌曲。江先生將不同歌詞的四個唱段,根據歌詞的表達內容,配以不同的鋼琴伴奏,再加上簡短的前奏和尾聲,把這首歌曲的音樂結構擴展到六十八小節。雖然歌唱部分的旋律是重復的,但每一段歌唱的伴奏,都配以十分精致并各不相同的鋼琴演奏。從鋼琴伴奏的和聲和織體來看,雖然沒有驚人之處,但它恰恰是這首民歌樸實、深情的風格體現。樂曲開始的4小節前奏,右手是主題的提示,左手則用四、五度音疊置成的和聲,配以清新柔和的節奏背景,讓聽眾從一開始就感受到這首民歌“質樸、含蓄的感情特點”。之后的4段音樂,每一段都隨著歌唱的情感變化而變化。第一段沿襲了前奏質樸的民歌風格,前半部分的伴奏與前奏保持一致,后半部分依然是平穩的織體,但節奏型作了變化,給人一種期待感。第二段在高音區用琶音演奏的手法,和聲上也做了變化,表現出詼諧和挑逗的情趣。第三段的伴奏是一個融合型的織體,高音是8度的主旋律,低音則采用了第一段后半部分具有期待感的節奏型;這似乎是這首民歌音樂發展的必然,體現出情感從樸實到挑逗,再到期待的自然流露過程。可見,江先生為編配這首民歌的用心,他把自己完全融入歌唱的情感之中。第四段的伴奏與歌唱形成對位,鋼琴的模仿略有變奏;兩者形成互為對歌的場景,把這首民歌的音樂推向了高潮。最后是簡短的尾聲,在一個擴展了一倍時值的節奏中結束全曲,給人無限的回味。王震亞老師曾經這樣評價江先生為《康定情歌》的編配,他說:“全曲簡潔而豐富。乍聽似無驚人的和聲效果,但空四、五、八度、平行和弦和小七和弦的運用,和弦三音的省略以及和弦連接的精心處理,使伴奏部分具有濃郁的民族特點,和這首民歌十分協調。”

《康定情歌》在民間流傳的年代無法考證,但它走進歌唱舞臺,至今已有76年;走向世界舞臺,至今已有73年。要不是康定籍作家郭昌平的追尋,恐怕這首民歌得以廣泛流傳的原因至今是個謎。受江定仙先生之子江自生先生的委托,要我寫一篇文章,再把《康定情歌》得以傳播的歷史事實告訴世人,我覺得很有必要。因為,從這首民歌得以流傳的每一個環節來看,江定仙先生都起到了十分重要的作用。尤其是江先生為《康定情歌》的精心編配,是這首民歌走上國內外音樂舞臺的關鍵。作曲系王震亞等學生組建“山歌社”,江定仙先生是時任系主任;《康定情歌》的整理記譜者吳文季,是受“山歌社”的影響而熱心采集民歌;這首民歌由歌唱家伍正謙首次在舞臺上演唱時,是由江定仙先生編配和伴奏的;江定仙先生又為出版《中國民歌選》寫序、校對并提供《康定情歌》的編配譜;江定仙先生后來又向喻宜萱先生推薦由他編配的《康定情歌》,通過喻宜萱先生將這首民歌帶到海外巡演。假如沒有以上這些環節,《康定情歌》就會像成千上萬的民間歌曲一樣,僅僅在康定地區的民間傳唱。當然,也許會有其他人能為此作出類似的貢獻;但是,歷史的責任卻落到了中央音樂學院的前身、重慶青木關國立音樂院的幾位教授和學生身上,江定仙先生無疑是其中最重要的人物。

2021年4月10日于北京

(江定仙系第五、六、七屆全國政協委員,中央音樂學院原副院長;王次炤系第十、十一、十二屆全國政協委員,中央音樂學院原院長。)

來源:人民政協報

作者:王次炤

張俊