科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

1951年某天,一對陷入熱戀的戀人在日本一個碼頭不舍告別。隨著郵輪汽笛聲的響起,男子不得不松開懷里同樣緊抱著自己的戀人。隨后,男子一個濃縮了千言萬語的吻落在了女友的額頭上,并真誠地許下諾言:“等我,等我回來我就娶你!”此時的女友已經哭成淚人

1951年某天,一對陷入熱戀的戀人在日本一個碼頭不舍告別。隨著郵輪汽笛聲的響起,男子不得不松開懷里同樣緊抱著自己的戀人。隨后,男子一個濃縮了千言萬語的吻落在了女友的額頭上,并真誠地許下諾言:“等我,等我回來我就娶你!”

此時的女友已經哭成淚人,因為她不知道要等多久才能在和戀人相守,更不知道讓自己等他回來的這個人,到底能不能回來。但她還是肯定地點了點頭。

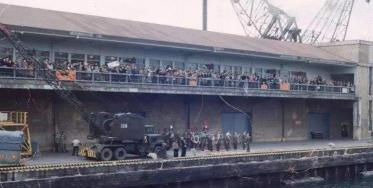

在眾人的催促下,男子帶著行李匆忙登船,然后在船頭駐足良久,眼睛一直看著心愛的人。這天碼頭上前來送行的人很多,但仍然擋不住郵輪啟動后,她順著郵輪前行的方向追趕的腳步。一邊追趕,她的嘴里一邊呼喊著他的名字,大聲地告訴對方,說自己一定會等他回來。

這樣的場景,好生令人感動。

許諾時,他應該也是真心實意的,是真的想過將來要給她一個安穩的家吧。而她肯定是真心相信他會回來,回來迎娶自己做他的新娘的。所以,從他離開那刻起她就進入了漫長的等待,就算在糟糕的背景下只得重操舊業當娼妓風塵女維持生計,一度受盡冷眼與嫌棄,她也一直在等,一等就是半個世紀。

一、悲劇開始

1945年8月,日本宣布“無條件”投降。次月,美軍五星上將麥克阿瑟帶兵進駐日本,開始對這個在二戰期間,給世界帶去了訴不盡的傷害的國家進行軍事管制。

彼時的日本滿目瘡痍,正在品嘗著因天皇的侵略之心帶來的惡果。無數人在一夜之間失去了工作,只得流浪街頭,她也不例外。

她本名叫做西岡雪子,但更多人都喜歡稱呼她為瑪麗,盡管她以“瑪麗”之名被更多人熟知時,她已經不在人世了。因為西岡雪子只是代表了她自己,而瑪麗則代表著其他無數個因為國家政府發動的戰爭而深受其害的人們。

一個箱子、一襲白色蕾絲長裙、一雙長白色蕾絲手套,曾經在橫濱街頭看見過西岡雪子的人們,大抵是忘不掉這樣的瑪麗的。一是因為即便到了90年代,西岡雪子已經年過古稀,仍然風韻猶存;二是因為她的妝容過于特別。

她用很厚的妝粉將面容畫得很白很白,眼睛用了無比夸張的黑色眼影很濃,嘴唇幾乎常年不變都是大紅色。盡管是作為一名娼妓,她的妝仍然是夸張的存在,故而曾經無數與之擦肩而過的人,都會覺得她是個怪異的人,到最后一看見她就會習慣性地避而遠之。

直到那部《橫濱瑪麗》面世,人們才知道她原來背負了那么多,而那夸張的妝容則是她無奈之下的保護色,心中的尊重、欽佩之情也油然而生。

瑪麗出生在日本一個非常富裕的家庭中,在日本尚未暴露侵略野心之前,她在父親的呵護下擁有著無比幸福的童年。在父親的培養下,她知書達理,會樂器,會作畫,還會說英語。一看就出生于大家庭,全身上下都透露著大家閨秀的氣質。

雖然父親對她這般的悉心培養,更多是想她長大后成為一名,如今我們看來很不齒的藝伎。但在日本當時的特殊文化下,能夠成為一名出色的藝伎,其實是一件很了不起的事情。只是這一切都因為戰爭而發生了翻天覆地的變化。

隨著日本成為二戰戰敗國,瑪麗的處境就變了。父親戰死,家道中落,只剩下瑪麗與弟弟相依為命。然而弟弟并不待見這個姐姐,不僅霸占了家中所有的財產,還全然不顧血緣情分將瑪麗趕出了家門。

彼時的瑪麗雖然已經24歲,放在如今也已經可以撐得起自己小小一片天,但對于從10歲起就每天就接受文化、禮儀、歌舞培訓等打交道的瑪麗而言,她沒有任何其他可以生存的技能。

被趕出家門后的瑪麗,為了生存兜兜轉轉去到了橫濱,想著找份可以養活自己的工作,就算再辛苦她也愿意。可是這時候的日本全然不見曾經的輝煌,經濟凋敝,失業率高到可怕,隨處可見同她一樣居無定所的流浪者。加上女性在日本當時的地位不高,讓她的求職之路走得異常艱難。

不知這到底算不算得上是皇天不負有心人,就在瑪麗走投無路陷入無盡絕望時,一則由日本政府東京警視廳署名噶招聘公告,帶給了她活下去的希望。

“做新女性——國家涉外俱樂部招聘女性事務員,包吃包住,待遇豐厚,限十八至二十五歲女性。”

就是這公告上簡簡單單的幾句話,徹底改變了瑪麗的人生軌跡。

公告一經發布,面試的地方每天都擠滿了人,3個月時間里超過6萬人先后踏進了這地獄之門,瑪麗也是其中之一。

因為招聘公告上打著政府的旗號,瑪麗完全沒有多想就去面試了,一度還在幻想著是不是自己通過了面試,將來就屬于政府人員,工作、生活都不用愁了的美夢。

在從小就被寄予厚望,長大后要做一名出色藝伎的背景下,瑪麗自然懂得如何引起招聘者的興趣。加上她有著會說英語這項優于大多數應聘者的技能,她輕輕松松就通過了面試,拿到了入職通知。

聽到招聘者說她通過時,瑪麗發自內心地感嘆著天無絕人之路,已經迫不及待地想要開始新的生活。怎么也不會想到,這一切的一切其實是日本政府的軟弱,是要以她們的肉體和未來,換取美國駐日大兵在日本本土上的“安寧”。

公告美其名曰是由政府授權,實則是日本RAA協會主導,也就是在被公之于眾后震撼寰宇的“特殊慰安施設協會”。

二、深淵背后的真相

入職當天,瑪麗和所有女孩一樣滿懷期待,在“公司領導”的指示下,換上了艷麗的衣服,畫上了精致的妝容,安安靜靜地在規定的位置等待“新領導”前來指導培訓。

門被打開了,但進來的人不是亞洲面容,而是身穿美軍軍服的美國大兵。

至此,女孩們才意識到自己被騙。就這樣,她們在沒有人身自由,沒有選擇權力的囚籠里,被淪為了“慰安婦”。

瑪麗和其他女孩兒一樣,起初也嘗試過反抗,因為自己淪落到這般田地而哭喊過無數次。可這有什么用呢?

日子一天天過去,所有人都麻木了,也習慣了自己被美國大兵玩弄于股掌之間,接受各種打罵與凌辱。

然而更為可笑的是,造成這場悲劇的根源,仍然與日本“軍國主義”下的戰敗思想息息相關。

在日本投降之前,麥克阿瑟率軍進駐日本之前,日本國民大多沒有見過西洋人。又加上為了激起日本民眾對美、英等國家的仇視心理,由此壯大一致對外的勢力,日本軍國主義者各種“貶低”英美國家,經常進行“英美鬼畜”宣傳。

就像此前為了讓日本兵更肆無忌憚地侵略中國,宣稱如果落到中國人手中就要被大卸八塊這樣的理論一樣,對外宣稱“如果戰敗,男人將會被閹割,女人將被作為娼妓”。

在這樣的背景下,曾經確實有引起日本民眾對英美的仇視,但同時也加深了日本民眾對英美人“恐懼感”。所以隨著日本宣布“無條件”投降之后,美軍將進駐日本境內的消息傳回國內后,日本社會便陷入了恐慌之中。

經過當時的日本社會調查可知,對于美軍進駐日本,日本民眾最直接的擔憂,除了擔心糧食供應不足、工作難找等生存問題外,比例最高的便是日本女性可能會遭暴行凌辱的擔憂。

為了應對這種恐慌,日本內閣召開了緊急會議,結果就是成立“RAA協會”,以像瑪麗這樣在全然不知真相的情況下,淪為“慰安婦”供美國大兵們玩樂的方式,換取大多數日本女性的“安全”。

盡管麥克阿瑟早早就發布過聲明,表示不會對日本進行“野蠻,和針對個人的報復”,日本民眾內心的恐慌感仍然沒有減少。同時,也可見日本內閣彼時也在擔憂,麥克阿瑟領兵進駐日本后,會對其進行“二次清算”。畢竟“偷襲珍珠港”的仇,美軍仍然懷恨在心。(不過,后來諸多聲音表示的“偷襲珍珠港”,其實是美國為了加入二戰大發戰爭財,故意請君入甕的計謀,始終還是一個未解之謎。)

所以,為了在絕對力量面前,獲得更多的茍延殘喘的機會,日本內閣做出了如此荒唐的決定。

麥克阿瑟曾經確實發表過聲明,但對于彼時正沉浸于戰勝國喜悅中的美國政府而言,這送上門的“福利”不要白不要。故而他們就像豺狼遇見了肉一樣,肆意對著這些無辜的日本女性發泄欲望。

因為手段的殘暴,和美國大兵們幾乎全都不愿意使用安全措施,不到一年時間,“慰安所”就出現了傳染病,并且很快就蔓延開來。

就這樣,“PAA協會”在愈演愈烈的輿論下,和美國大兵家屬們的抗議下,滿懷不舍地關閉了這個特殊的戰后“慰安所”。不知這算不算是因禍得福,總是瑪麗等人因為那些不可言說的病癥,而重獲了自由身。但是那些傷害,將永遠成為她們內心無法愈合的傷疤。

三、等一不歸人

“慰安所”關閉后,美國大兵們照常在日本政府的優待下過著安穩生活,而這些“慰安婦”就不一樣了。

她們被趕到了街上,沒有得到任何補償,政府對她們也沒有任何過問,任憑她們在眾人的指責、唾棄聲中艱難度日。

貼著“不干凈”標簽,她們很難找到工作,只得繼續做著一年前自己明明很不齒的職業,穿上廉價的裙子,抹上鮮艷的口紅,頻繁出現在美國大兵們常出現的地方,搔首弄姿。

瑪麗與她們一樣,也只得站在街頭。但也不難發現,她和她們不一樣。

似乎她始終保持著內心的那份倔強和自尊,故而在站街時從不會擺出性感的姿勢,反而筆直站立,昂首挺胸,仿佛自己在做著一份很光鮮亮麗的工作一樣,與她們有著很明顯的區別。如果他人不知她歷經過什么,或許第一反應都會是,她應該是個貴族小姐,站在那里等人來接吧。

也正是因為瑪麗的與眾不同,加上她會彈鋼琴,會說英語,她在駐日美國大兵那里的名氣很旺,多少人都曾點名指姓只要她。就這樣,在那個扭曲時代里,瑪麗成了站街小姐中的“紅人”,還有著一個“皇后陛下”的綽號。

瑪麗也欣然接受這個帶有“諷刺”意味的綽號,并且很享受這個“盛世”,因為她要靠著它賺錢活下去。

但不知何時起,瑪麗變了,妝容不再像以前那樣清秀,并且比傳統的藝伎要夸張很多。人越來越不喜歡交流,總是一個人出現在橫濱街頭,臉上的笑容也不見了。直到年過古稀,仍然保持著這樣的風格,就算因此接不到客,賺不到錢好像也沒有關系。

因為那個曾許諾要回來娶她的人,一走就再也沒有回來過,甚至連一封信都不曾有。但她始終堅信他是愛自己的,他終究要回來。所以她在以這樣的方式,拒絕其他客人的吻。

“愛情”到底是什么?好像沒人能給出一個標準答案。雖然無數人因它黯然神傷,付出很多仍然沒能與相愛之人廝守,但很多人仍然過著“有那么一個人,一旦出現了,其他人將顯得不過如此”的余生,瑪麗則是典型的例子。

原來,在她“皇后陛下”的名氣下,她接待過很多客人,不僅不用再憂愁生計,甚至還有一位美國軍官向她表白了。

因為曾經的種種,和現階段的處境,瑪麗一度覺得自己的心早已麻木,認為自己不會對愛情有期待,不會幻想著自己可以有一個安穩的家,更不會因為誰的突然闖入而亂了心。但終究這一切,還是被那位美國軍官給打破了。

很多人在了解了瑪麗的故事后,都會覺得那位美國軍官很有可能在欺騙她,與她相愛不過只是一場戲。或許他對很多風月女子都試過愛,或許他早已在美國有了家庭,也或許他一回國就忘記了瑪麗,或許他當日許諾要回來娶她的話也是假的,或許……

這樣的或許有很多,但瑪麗始終不愿意相信其中的任何一種,一心覺得他是愛自己的,當初兩人的熱戀是真實的。

1951年,朝鮮戰場上戰火紛飛,肝髓流野。眼見中國人民志愿軍遠超“美聯軍”預估,美國政府無法再保持之前那樣的自信,開始擴大征兵力度,并且急忙召回遠派將領支援朝鮮。

就是在這樣的背景下,那位美國軍官被召回,便有了文章開頭,這對熱戀的情侶在碼頭含淚告別的場景。

至于軍官回去后是駐守于國內,還是隨軍入朝參戰,瑪麗沒有過多詢問。因為對于當時的她而言,她只在乎兩人的未來。所以,對于軍官的承諾她堅信不疑。余生也一直戴著他送的那枚定情性物——一枚翡翠戒指。

四、再給三十年,做一個好老太太

軍官走后,瑪麗的臉上的笑容消失了,因此她堅信著只要他回來了,自己就能離開這個骯臟的地方。為了能讓軍官回來后可以找到她,她依然游走在當年美軍們常出現的地方。而那在眾人看來無比怪異的裝扮,其實也就是希望他可以在人群中一眼認出自己來。

時間可以帶來很多驚喜,卻也少不了失望。隨著時間一天接著一天,一年又一年的過去,瑪麗芳華不在了,能夠接到的客人也越來越少。有人是因為她確實年老色衰了,但也有人是被她夸張的妝容給勸退了,不過她始終不愿意改變,就算她因“影響市容”先后被抓進警察局22次也如此。

瑪麗晚年的生活過得很不好,遭到很多人嫌棄。但她似乎仍然用愛看待社會,因為她也遇上了很多樂意幫助自己的人。

例如,她沒有屬于自己的房子,幾乎每天都在同一個地方游蕩。不離身的箱子,裝的是她所有家當,其他的衣服則花點兒錢寄存在別處。累了就在一棟大廈的大廳里,靠著一把破椅子休息。這樣日子重復了半個世紀之久。而那是偌大的橫濱,唯一一個允許她歇息的地方。

所以,她會給大廈的老板寄禮物,寫明信片。雖然禮物只是普通的毛巾,但那也是她獨特的感謝方式。

1991年,瑪麗遇上了一個名叫元次郎的男人。兩人并不是情侶,可以說像極了母子。

元次郎的母親曾經妓女,在遇到瑪麗之前,他無法理解母親。所以當他讀懂了瑪麗的故事后,將她當做了母親去看待。彼時的元次郎身患癌癥,時間不多了。或許是出于同情,素來清高的瑪麗同他做起了朋友。兩人便在不如意的生活中,成為了彼此的光,溫暖心靈。

但在1995年一場大雪紛飛之后,已經74歲的瑪麗突然消失了,只留給了元次郎一封并未告知去意,也沒說去哪里的信。

信中她說了很多,最令元次郎感到難過的,是那句“如果再給我三十年,我會努力做一個好老太太。我還有好多好多的夢想……”這讓他想到了自己母親。

2001年,元次郎終于收到了瑪麗的信,信中說她回老家了,也說她想念橫濱了。

于是原本已經在醫院里安安靜靜等待死亡的元次郎,立即出院踏上了去瑪麗故鄉的路。

彼時的瑪麗卸下了夸張的妝容,在一家養老院里生活著,生活得很是開心。大抵是因為在故鄉,沒人知道她曾經的遭遇吧!

2005年,瑪麗與世長辭,享年84歲。更令人感慨萬千的是,直到生命的最后一刻,她還戴著那枚心愛之人送的翡翠戒指……

金夕東