科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

要說中國人最喜愛且最為流行的美食方式,非火鍋莫屬。火鍋以其操作便利、老少咸宜以及口味適應性廣等特點成為中餐序列中非常重要的一種形式。可以說,無論大江南北、長城內外,甚至是國外,只要有中國人的地方就會有火鍋。

在中國,火鍋的種類繁多,不同的標準,就有多種不同的分類。以口味來分,則有清補涼火鍋、麻辣火鍋、鴛鴦鍋等品類;

若以主要食材來分就更多了,但主流的還是涮羊肉火鍋、牛肉和牛肉丸火鍋、兔肉和兔頭火鍋、動物內臟火鍋等;若以發源地來分,則又可分為北方火鍋(以涮羊肉為代表)、潮汕火鍋(以牛肉丸著稱)以及川渝火鍋(以麻辣著稱)......

很多人不免有疑問,既然火鍋在現今中國如此受歡迎,那么我們的先人們吃不吃火鍋呢?火鍋在中國古代又有怎樣的發展歷史呢?

實際上,火鍋這種美食方式,在我國的歷史十分的久遠。九州今天就來和大家一起探究一下火鍋的早期形式以及其發展演變歷程。

“火鍋”,古稱“古董羹”,因食物投入沸水時發出的“咕咚”聲而得名,它是中國獨創的美食。“火鍋”的吃法如果可以簡單理解為“用鍋燒水燙食物吃”的話,那么中國“火鍋”的歷史真可謂源遠流長了。

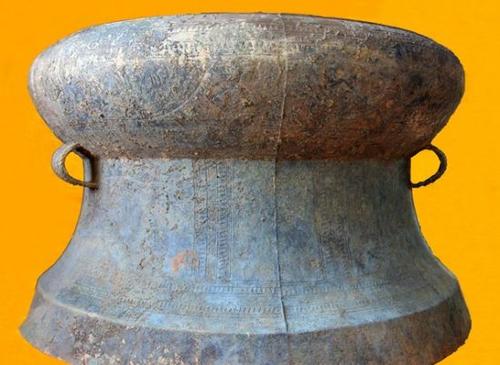

早在先秦時期,就已有類似于火鍋的“青銅鼎”、“陶罐”用于燙熟食物。

據考古發現,在北京延慶龍慶峽山戎文化遺址(春秋戰國時期)中曾經出土的類似青銅火鍋的器具,據說器具底部還留存有被加熱過的斑駁痕跡。

從出土的漢代文物中,出現了“染爐”、“染杯”、“斗”等器具,類似于現代火鍋的形式;

這些物件均為銅制,在構造上主要分成三個部分:中間主體是炭爐,上部放置盛放食物的杯,而下部則是存放炭火的底盤。人們據此推測,這些小炊具應該是當時比較流行的一種小火鍋,類似于今天的單人火鍋。

根據北齊的《魏書》記載:“鑄銅為器,大口寬腹,名曰銅爨(cuàn),既薄且輕,易于熟食。”可見這種當時被稱為“銅爨”的炊具應當就是一種用以“熟食”(熟應當理解為動詞,意為將食物燙熟)的銅制火鍋。

雖然早期的火鍋不一定像現在的火鍋那樣即涮即吃,而較大的可能是用沸水長時間將食物煮熟后再食用。

類似于今天的東北大鍋燉的做法,但我們依然可以借此斷定,“火鍋”這一飲食方式在中國至少已有2000年的歷史了,可以說是相當悠久。

根據現存的文獻記載情況來看,唐代時期的人們最喜歡的是“膾”(即生魚片)和“炙”(即燒烤)這種飲食習慣,而對于火鍋的吃法卻極少提及。

因此,我們據此判斷,唐人雖然在吃上玩出了很多花樣,但對于火鍋并不鐘情,不知道是否與唐代時期天氣溫度偏高有關。

然而到了宋代,火鍋的這一獨特吃法在民間卻已十分常見。北宋時期,冬令之時在汴京開封的酒館里,已有火鍋應市。

而在南宋林洪所著的《山家清供》有如下一段記載:“山間只用薄批,酒醬椒料沃之,以風爐安座上,用水少半銚。候湯響一杯后,各分一筋,令自筴入湯、擺熟、啖之,及隨宜各以汁供。”

文中描繪了這樣一個故事:林洪有一次武夷山捕獲一只肥美的野兔,正當發愁如何烹飪享用之時,當地一位老食客告訴他了一種新鮮吃飯:

切成薄片的將野兔肉先切成薄片,然后用筷子夾著放進熱氣蒸騰的湯水中稍微撩撥,那肉片立馬呈現彩霞一般的色澤,再根據自己口味喜好蘸上“酒醬椒料”等調味汁,入口一咬,簡直美不勝收。

由此可見,當時的民間早已有此種“涮兔肉”的吃法,幾乎與現代的火鍋吃法如出一轍。

只不過,今天的我們叫涮火鍋,而作為風雅稱頌的宋人,林洪給這種烹飪方式取了一個非常文藝的名字——“撥霞供”,并盛贊這種火鍋是“浪涌晴江雪,風翻照晚霞”。

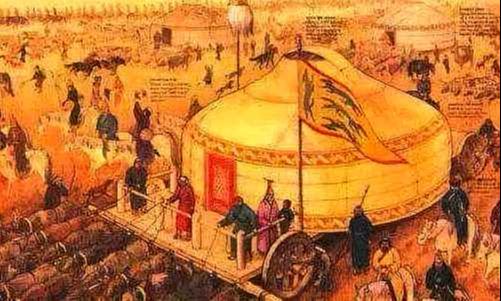

如果說宋人是“涮肉火鍋”的開山鼻祖的話,那么來自草原的蒙古人則是真正奠定“涮肉火鍋”歷史地位的關鍵一環。

如前所述,宋人一般用火鍋涮兔肉,而蒙古人則將這一吃法嫁接到了涮羊肉身上,因為擁有廣闊草原和發達畜牧業的緣故,羊肉這一食材遠比兔子肉來的更為便利和美味。

此外,長期在外征伐的蒙古人,通過向中原人學習到的這項飲食習慣極大的方便了他們的行軍飲食問題,畢竟與“燉羊肉”相比,火鍋涮肉有著無比的優越性,非常省時省力。

隨著蒙古人順利征服中原并建立元朝,這種涮羊肉火鍋也逐步開始在華夏大地上普及開來,其中尤以北方更甚。

這主要是源于兩個方面的原因:一方面北方天氣較冷,熱氣騰騰的火鍋不僅美味還能取暖;另一方面北方靠近牧場,在交通不便的古代,食材的供應上遠比南方來的充足而且容易。

可見,火鍋這一飲食方式在經歷早期不瘟不火的演進之后,到了宋元時期則迎來了極為重要的發展。

明代對于火鍋的文字記載較少,但不等于說火鍋不被喜好了。恰恰相反,我們從一個典故可見一斑。相傳明代大才子楊慎年幼時曾經跟隨其父楊廷和,赴弘治皇帝朱祐樘在御花園設的酒宴。

宴上就有涮羊肉的火鍋,弘治皇帝為了愉悅氣氛也為了考驗一下眾臣,于是便借題出了一個上聯:“炭黑火紅灰似雪”,大臣們一聽面面相覷、無以出對。

年少就有才名的楊慎稍加思索后,悄悄地對父親耳語到:“谷黃米白飯如霜”。楊廷和一聽妙啊,遂將兒子的對句對上,皇帝聽后龍顏大悅,當即賞御酒一杯。趣聞歸趣聞,但至少可以反映出火鍋在明代宮廷宴席中也是占據有一定位置的。

九州配圖:楊慎

到了清代,現存文獻中關于“火鍋”有著非常多的記載。

實際上并不奇怪,一是因為滿族人來自于苦寒的東北,原本生活習慣與蒙古人多有相似之處,也喜歡熱乎乎的火鍋;二是火鍋在民間尤其是北方已經比較流行。兩相影響融合之下,刷肉火鍋甚至成為了清廷宴會的一道名菜。

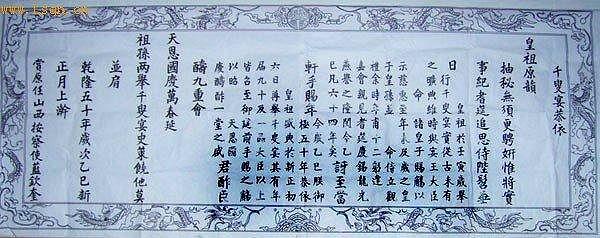

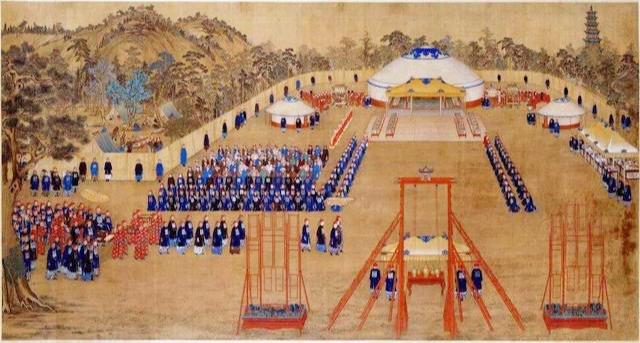

清朝時期,曾經舉辦過幾次規模宏大的“千叟宴”。所謂“千叟宴”就是皇帝為了彰顯其仁德,專門宴請六七十歲以上的老人聚餐,而在宴席之上,火鍋基本都占據了重要位置。

根據《清代宮廷大宴——千叟宴》記載,乾隆五十年,曾舉辦了一次非常盛大的“千叟宴”,無論是“一等宴席”還是“二等宴席”的菜譜上,均可發現火鍋都是絕對的主角。

僅以一等宴席菜譜為例:每桌擺設火鍋兩個,煺羊肉片一個,鹿尾燒鹿肉一盤,煺羊肉烏叉一盤,葷菜四碗,蒸食壽意一盤,爐食壽意一盤,螺螄盒小菜兩個,烏木筋兩只;另外備肉絲燙飯。

此外,乾隆退位、嘉慶登基之時,在盛大的宮廷宴席中,除了無數山珍海味、水陸并陳外,還專門設置了1650只火鍋大宴百官及嘉賓,堪稱中國歷史上規模最宏大的火鍋宴場景,蔚為壯觀。

可見,火鍋在清代時期尤為風靡,已然成為皇家的最愛。實際上,這一時期火鍋在民間也非常流行,在京城市肆中均有羊肉火鍋應市,不過多為清真飯館經營,也稱為“羊肉鍋子”。

近代學者徐凌霄在所著《舊都百話》曾載:“羊肉鍋子,為歲寒時最普通之美味,須與羊肉館食之。此等吃法,乃北方游牧遺風加以研究進化,而成為特別風味。”

說到這里,不得不提一個關于北京“東來順”的趣事,相傳清朝光緒年間,“東來順”羊肉館的掌柜私下重金買通了御膳房的太監,得到了御用“涮羊肉”的作料配方,一時間生意紅火,進一步推動了“涮羊肉”火鍋在民間的普及與發展。

川渝火鍋,最鮮明的特點就是麻,辣,鮮,香,作為一種美食,它已成為四川和重慶兩地的極具代表性的地方特色美食,并且逐漸火遍大江南北。

然而,川渝麻辣火鍋雖然出名,實際上其出現的歷史并不長。

首先,中原地帶的涮肉火鍋傳入蜀地大約是清代的道光年間(公元1821--1851年);其次,中國人食用辣椒的歷史也不過三百年;因此,將火鍋與辣椒相結合而成的特色麻辣火鍋最多不超過兩百年歷史。

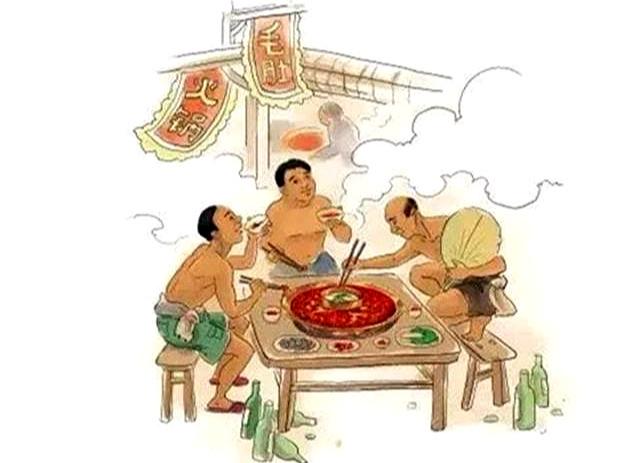

據考證,川渝火鍋的早期發源地是有“酒城”之稱的四川瀘州的“小米灘”。大約晚清與民國交際時期,“小米灘”是長江上游在四川境內的一個貨運碼頭。

一些以碼頭為生的船工喜歡在家中支一個瓦罐,升火燒開灌中所盛湯水,并添加辣椒、花椒等作料,然后有肉放肉,沒肉就放菜,有道是“菜當三分糧,辣椒當衣裳”,既美味又便捷,還能冬天驅寒、夏日出汗祛濕。

這樣的吃法逐漸在長江邊的各個碼頭傳播開來,到了重慶之后,出現了新的一番變革。一個流傳較廣的說法是:民國時期重慶的朝天門碼頭一帶,原本是一個屠宰場。

人們將宰殺完牛的內臟丟棄后,經常被周邊的一些干苦力的人(也叫“棒棒”,多是碼頭船夫、纖夫)撿回。

他們將內臟洗凈后切成小塊,倒入火鍋中,然后加入辣椒、花椒、姜、蒜等辛辣作料,至于味道美不美,相信吃過麻辣牛肚火鍋的朋友自有分說。

火鍋作為中國人的一種特色美食,以其食用便利、老少咸宜以及口味適應性廣等特點成為中餐序列中非常重要的一種形式。無論大江南北、長城內外,甚至是國外,只要有中國人的地方就會有火鍋。

歷史上對于火鍋十分鐘愛之人多如牛毛,上自乾隆、嘉靖等皇帝貴胄,下至碼頭船夫,無不對其鐘愛有加。近現代的一些文化名流中也有很多人對火鍋情有獨鐘,最為著名的便是胡適了。

胡適的故鄉是徽州,他對徽州火鍋的做法很是精到,而且熱愛異常,每每有好友來訪,便會和夫人一起精心配制一鍋徽州火鍋盛情招待。

著名作家梁實秋就曾到過胡適家做客,并品嘗了一把徽州火鍋的美味,后來還在一篇題為《胡適先生二三事》的回憶短文中,描繪了徽州火鍋留給他的深刻印象以及胡適對徽州火鍋的鐘愛之情。

火鍋雖然發源于中國,歷史十分悠久,但對異國的飲食習慣也帶來了一定影響,尤其是在漢文化輻射圈內的鄰國更是如此。

例如日本,早在室町時代早期,火鍋便已隨交流使者從中國傳到日本,被稱為“壽喜燒”或“鋤燒”。而如今,火鍋更是遠傳至英、美、法等西方國家。

金楠