科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

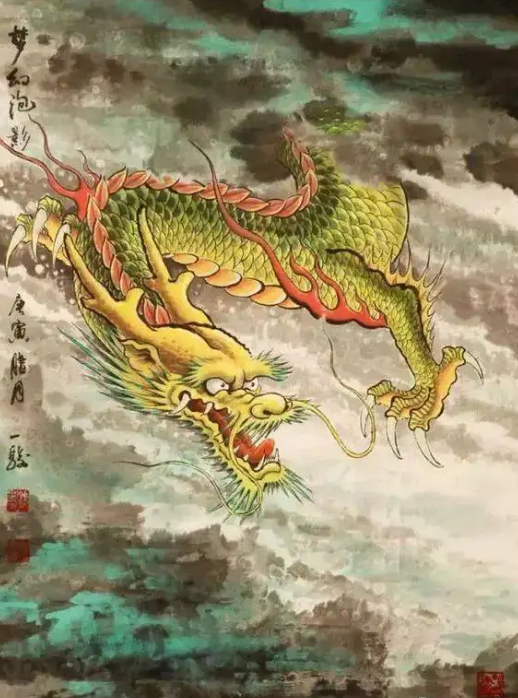

一說起龍,大家一定是既熟悉又陌生。

說熟悉,是因為我們總在高喊著自己是“龍的傳人”,聽著黃帝乘龍升天的傳說,了解畫龍點睛、葉公好龍背后的含義,在端午節舉行賽龍舟比賽……從詩詞歌賦到神話故事,甚至在十二生肖里,我們都能找到龍的身影。

但它其實真的很陌生。

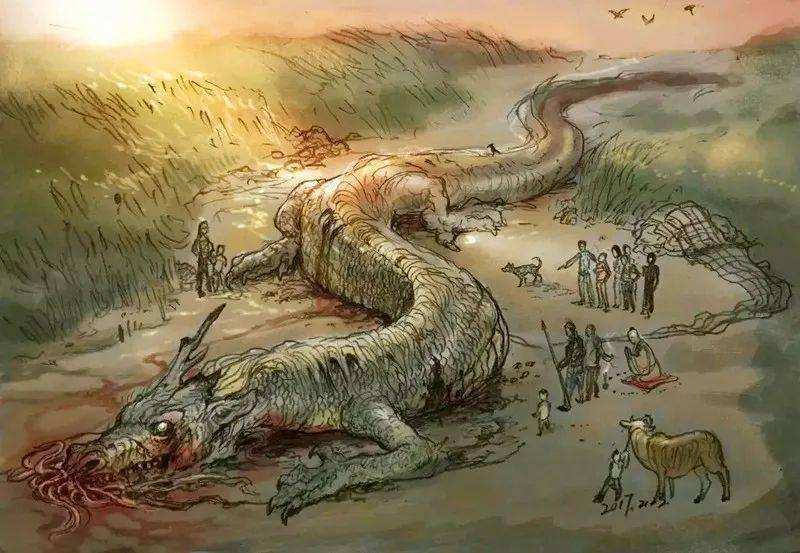

你我都未曾親眼見過,何以知道它有鱗有角還有爪呢。它的樣貌、它的聲音、它的一切,似乎也都是人們憑空幻想而來的。

這種耳熟能詳的熟悉感和未曾蒙面的陌生感,讓它蒙上了神圣而神秘的面紗。所以,當有人告訴你“我見過龍”的時候,你的第一反應會是什么呢。

發生在上世紀30年代的遼寧營口墜龍事件,自傳播開來后便爭議不斷。

那么,傳說中數萬人親眼見過龍到底是什么樣的?權威報刊的連續報道到底都記載了哪些細節?今天我們就一起來探究一番。

時間要播回到1934年。

那年7月初,正值雨季的營口又濕又熱,叫人難受。有一天人們突然發現,在田莊臺的上游出現了一條身長約十米的龐然大物,身上還帶有鱗片。

人們認定,這就是傳說中的龍。

于是,虔誠的人們開始為它搭棚子,澆水,蓋涼席,防止它身體變干,甚至還有僧侶為它作法超度。

神奇的是,在接下來幾天的暴雨之后,它便消失得無影無蹤。

但故事并沒有結束。8月初,當地人又在蘆葦叢中,發現了它的尸體。它身上的肉已經開始腐爛,腥味極重,非常難聞。

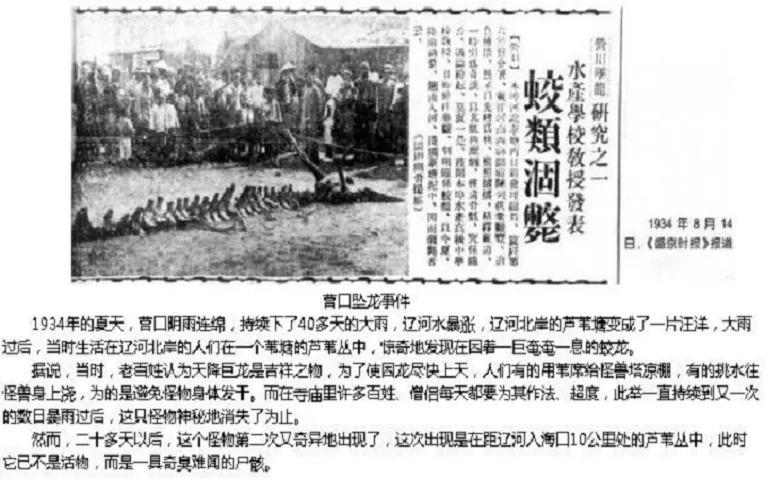

這一事件,被記錄在了當年《盛京時報》一篇文章報道里。而根據該報道的描述,這個龐然大物從天而降時,曾打翻了三只小船,卷壞了房子和附近的火車,導致九人遇難。

在那個信息不夠發達的年代,報刊既是權威,也是人們獲取大千世界信息的重要來源。所以,時至今日仍有部分人對該事件的真實性持支持相信的態度,也正因為此。

當然,關于這件事,不僅僅是報刊的記載,還有人們的記憶。在后來的相關節目中,不少一些上了年紀的當地人在接受采訪時都十分確信地表示,自己就是親眼所有,不是幻覺。

在他們的回憶中,無論是發生的時間、發生時的情景、這個龐然大物的樣子,都相互契合。有人表示,自己還曾聽到牛的叫喚聲,而這個龐然大物在蘆葦叢里被發現時,肉還沒有完全腐爛掉,看上去很像一條“龍”。

人類的大腦在那個時候是最真實的記憶載體。更何況是成千上萬的人和你擁有相同的記憶內容時,除非是記憶被更改,否則你很難忽視它的存在。

無數人都曾為龍蓋過涼席——這個行為更是難以在記憶里抹去,也難以作為虛假的事情同時塞進上萬個大腦里。

一傳十,十傳百。當“有人看見龍”這件事被傳開后,好奇前來圍觀的人不少據傳,當時這具龍骨被運至營口一個碼頭附近的空地進行展出。

都說百聞不如一見,連日來,不少人聞訊趕來,想親眼看看這龍的模樣。《盛京時報》以此發布的圖文報道,也引發了一時轟動。

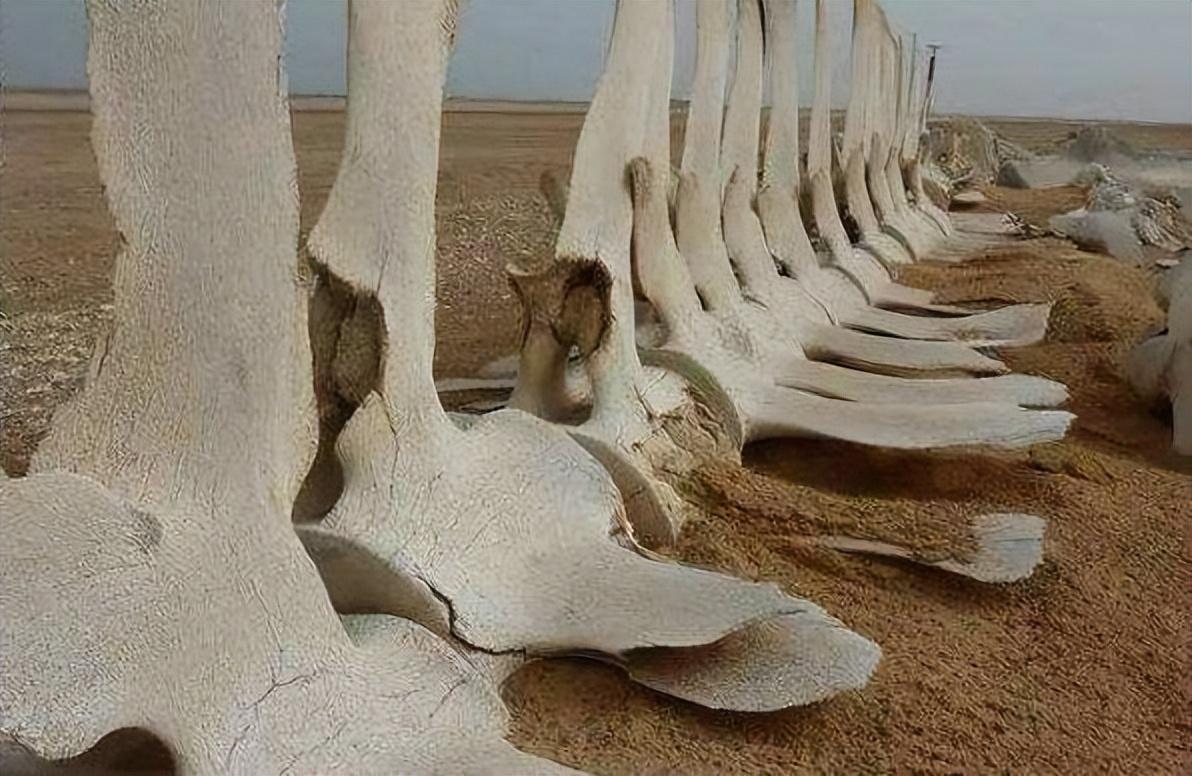

可惜的是,這具龍骨后來因戰時社會動蕩,未能保存下來,至今下落不明。央視曾先后在《走進科學》、《探索發現》等欄目里試圖還原事實,揭開真相。

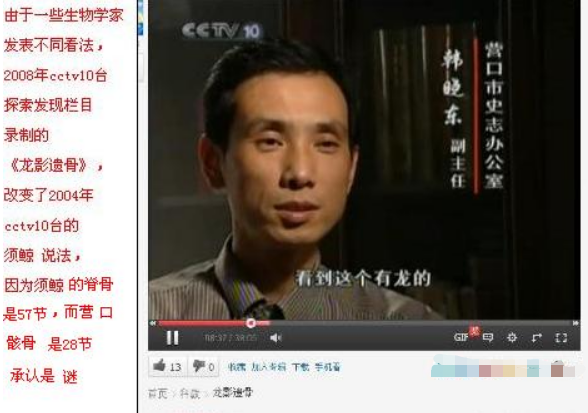

但可惜的是,節目似乎都沒有秉持著中立的態度,先是在《走進科學》里直接以龍骨其實是拼錯的須鯨骨骼下結論,而后在《探索發現》里否定了須鯨結論,給了開放性結尾。

也就是說,即便打著“破解七十年謎團”的旗號,試圖深挖真相的紀實類節目,最終也沒有得出百分之百肯定的結論。是龍,是鯨,各有說法。

關于究竟是不是龍的爭論,始終未曾消停過。

一方面,龍是否是真實存在的,本身就具有爭議性。畢竟我們都未曾見過,所有想象都來自于書本。不存在,既這個事件也就沒有發生的可能性。

然而,龍就位列于十二生肖之中,多少與它有關的故事繪聲繪色,很難不讓人相信它是真的存在過的生物。

另一方面,當年《走進科學》播出的當晚,營口的多位高齡老人都對“須鯨結論”提出了質疑。他們親眼見過,并深信那不是鯨魚。

沒有利益,沒有關系,他們沒必要為這樣的事情“合謀”給出“假口供”,因而可信度在很多人看來是極高的。

當時,除了認為這是鯨魚擱淺、骨骼拼錯的樣子之外,此后還有研究人員指出,所謂的龍骨不過是“原始牛”的化石,或是一種象的化石。這也遭到了質疑,牛、象等動物的骨骼都不符合這具龍骨的體態。

但認為這是化石的研究者也提出了一個不可忽視的細節:如果是新鮮腐爛的尸體,其腐爛程度又為何能快速到如此地步?

很多難以解開的謎題,在查無證據的現在繼續塵封。

我們把龍當做吉祥和騰飛的象征,它像神一般地存在于我們心里。

倘若它真的曾經降臨在這片土地上,又真的擁有如同書中記載般的模樣,是不是可以認為,龍從來都不只是人類的幻想,它有書可依,有跡可循。

然而,在那個科技水平和認知能力都不高的年代,人們在面對未知事物的態度和處理方式遠遠不及現在,因而在這個事件下,并沒有保存完整的證據,包括實物和影像資料。這也為日后的考證和研究帶來了巨大的困難。

如今,各家學派研究者各執己見,當地人親歷的這個故事還在代代相傳,我們似乎已經無法百分百確定這究竟是不是龍。

由于沒有實物,它成了歷史之謎。但,人類追龍的步伐一定不會停留在此處。總有人愿意相信它的存在,并繼續找尋它的蹤跡。

馬龍一