科技改變生活 · 科技引領未來

<ul id="iaaks"></ul> <cite id="iaaks"></cite>

<del id="iaaks"></del> <ul id="iaaks"></ul>

科技改變生活 · 科技引領未來

“5萬塊就能全款買一套房!”

這是東北網紅小城“鶴崗”留給大眾最深的一個印象。在這個房價動輒上萬一平方的年代,不到五萬塊就能買下一套屬于自己的房子,是多少打工人的夢想!

于是在2019年,很多北上廣的青年逃離了大城市,來到鶴崗買下了一套屬于自己的房子。

可時間過去才不到兩年,當初那些從全國各地趕來鶴崗的年輕人,卻紛紛選擇賣掉鶴崗的房子,重新回到了大城市,鶴崗再度淪為了“鬼城”。

那么究竟是什么原因,讓這些夢想有一個家的年輕人,寧愿虧本也要拋售了鶴崗的房子呢?像鶴崗這樣資源性枯竭的城市的未來又在哪里呢?

說起來,如今變成“鬼城”的鶴崗曾經也繁榮過。

事實上,作為“東北四大煤城之一”,上個世紀的鶴崗市在很多人眼中可是一個香餑餑。

那個時候,東北地區還是共和國的“長子”,承擔著為全國提供超高能源和工業產值的重任,遠沒有出現如今的扯后腿現象。

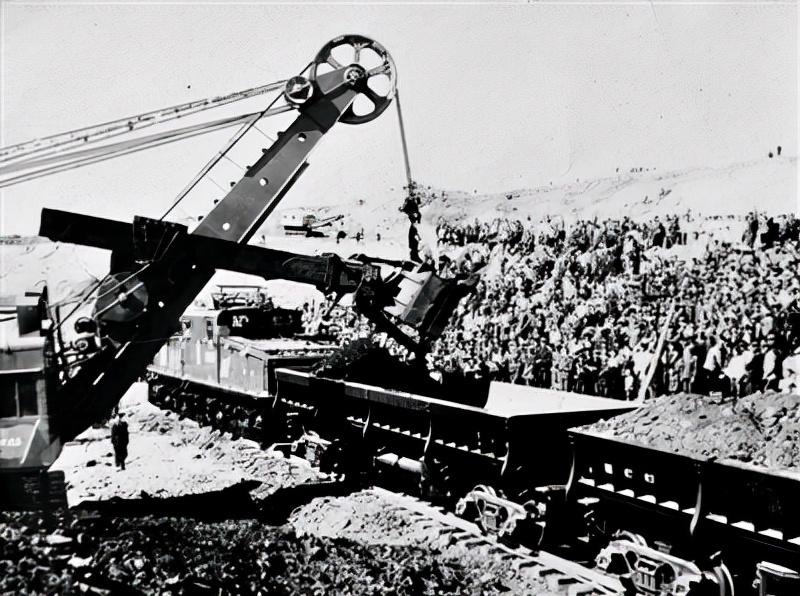

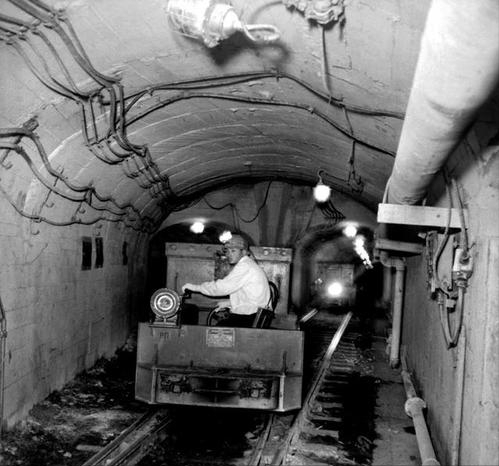

根據相關統計,僅僅是在1985年這一年里,鶴崗礦務局的煤產量就高達1543萬噸,這個面積只有1.5萬平方公里的城市,也因此被冠上了一個“煤城”的名號。

有來自鶴崗的網友曾經在網上發帖稱,90年代的時候,她的父母都在煤泥隊工作。

在那個人均GDP只有400美元的年代,她的母親看上了一件3000多的皮夾克,結果眼睛都不眨一下就買了,她的父親喜歡4000多的錄像機,也是干凈利落的買了。

她小時候天天吃樂百氏,都吃膩了。而這樣的家庭,在90年代的鶴崗只能屬于中等家庭。

在鶴崗市,有一條路叫煤建路。那是一條連接鶴崗老百姓所說的一跨橋和二跨橋之間的一條路。鶴崗礦務局的礦鐵運輸線就是在這條路上集配。

而且煤建路也是煤礦工人們上下班通勤火車的發車站,曾經每天都有好幾萬人在這里周而復始地出發和返回。

煤礦工人們下井挖掘煤礦資源,并將其運送到祖國各地,溫暖了華夏的冬天。那時候,煤建路每天都是鑼鼓喧天,工人們一邊聊天,一邊暢想著美好的未來。

可隨著煤礦資源的枯竭,大量的煤礦廠破產了,工人們還只有三十多歲就遭遇下崗危機。

大量年輕人逃離了這座典型的資源枯竭城市,因為他們在這里看不到未來;只剩下一些無法離開的中年人和老人們。

曾經的熱鬧和繁忙早已不再,鶴崗就這樣成了一座“鬼城”,一如其他的資源性枯竭城市一樣。

2019年,一則有關鶴崗的報道突然在網上火了。

原來是一位視頻網站的博主發文稱,自己在鶴崗用5萬元全款買了一套房子,平均算下來,一平方的價格只有不到500塊錢。這可是在2019年的時候啊,此時北京的房價已經突破了六萬一平方。

五萬塊,在北京好一點的地段,你甚至不夠交一年的房租,而在鶴崗卻可以擁有一套70年產權的正式住宅。

一時間,無數受夠了996壓力的年輕人,選擇奔赴鶴崗,奔向自己理想中的“桃花源”。

90后的許康就是其中的一位年輕人。

2019年11月初,原本在拉薩做廚師打工的許康,在聽說鶴崗有低價房出售后,直接請了半個月的假,乘著綠皮火車從拉薩跑到西安,然后轉飛機轉到哈爾濱,接著繼續坐火車跑到了鶴崗。

整段路程一共有5000多公里,從拉薩到鶴崗,從西南到東北,從世界之脊到東北平原,許康一共走了兩天半的時間。

但在路上折騰這么久的許康,一下鶴崗火車站,整個人卻瞬間精神起來了,臉上堆滿了笑容。

第二天一早,許康決定去看房子。結果才看完一家,許康就下定了決心——買它!

雖然這套房子已經有了十多年的房齡了,甚至墻皮也掉了不少,顯得墻體有些發黑,而且樓道也已經被各種小廣告給填滿了,房子一共只有47平米,但許康還是想要買它。

“我已經26歲了,即使在拉薩,靠自己一個人也根本就買不起房,而我現在終于要有一套屬于自己的房子了。”

是的,許康決定買房沒有別的原因,只是因為房價便宜。這套47平方米的房子總價只有3萬,也就是說每平方米的價格只有600出頭。

很快,許康就敲定了買房的相關事宜。隨后在鶴崗逛了一下。

他看到這里的早餐只要7塊錢一份,中餐也只要15元一份。他還看到很多當地人正在排隊打山泉水,或許他以后也會成為其中的一員吧。

許康帶著一絲新奇的眼光,逛遍了小半個鶴崗市。身為南方人的他看著鶴崗的雪景,忍不住興奮地說道,對面就是俄羅斯,以后定居鶴崗的話,還可以過去玩一下。

總之,許康對鶴崗的一切都充滿了期待,而這種期待在他拿到房產證的那一刻到達了頂峰。

拿到證之后,許峰立刻發了一個朋友圈,并配文“也算真正的有個家了。”

許峰在鶴崗買房后,也不是沒有想過直接在市里找個工作。可鶴崗的工資實在是太低了,加上許峰又只會當廚師,沒有別的手藝。

一番思來想去后,許峰還是回到了拉薩。準備多掙點錢,以后找了女朋友再回鶴崗。

可因為疫情的原因,許康工作的餐館生意越來越不好了,沒過多久,餐館徹底倒閉了。一時間花光積蓄買房的許康生活進入赤貧階段。

失去生活來源的許康每天只能吃方便面或者是青稞面,銀行賬戶里是沒有一毛錢了,有時候還要靠花唄度日。

出于這種情況,許康在鶴崗買房不到兩個月,就只能將房子掛出去,但一直無人問津。

到了2020年2月底的時候,好不容易有個人來問價錢了,卻不愿出3萬塊買鶴崗的一套房,兩人協商了又協商,許康將房子的價格降到2.5萬元,后來又降到2.2萬元,才算是將房子賣出去。

許康在購入鶴崗的房子不到兩個月,賠了8000元之后,終于能將手中的房子變現了。

后來有人問過許康,以后賺了錢還會來鶴崗買房嗎?

許康沒有直接回答他的問題,只是搖了搖頭,低聲說了句“太遠了。”

無獨有偶,除了像許康這樣因為特殊原因賣掉鶴崗房子的人外,還有很多年輕的外地人在這一兩年間也因為各種各樣的原因將鶴崗的房子給賣了,而這些人正是兩年前聽說了“五萬元可以買套房”的人。

他們就像追風箏的人一樣,把鶴崗當成了桃花源,希望可以在這里過上輕松、沒有壓力的生活。

然而當在鶴崗這座城市真正的安下家來后,他們又發現,鶴崗這座小城與他們的生活節奏實在是太不相匹配了。

他們渴望的是安靜、方便、物價便宜的小城生活,可鶴崗的物價其實并不便宜、也一點都不方便、更稱不上是安靜。

雖然在鶴崗確實有幾萬元就可以買到的房子,但那些房子根本就不是在鶴崗的城中心,而是在郊區,并且幾萬元的房子全部都是老破小。鶴崗城中心的房子也還是要幾千元一平米的。

除此之外,鶴崗的交通也很不方便,沒有高鐵,只有火車,走到外界去要花很長一段時間。

最重要的一點是鶴崗沒有“生氣”。鶴崗本地的年輕人都已經逃離了家鄉,去到北上廣了,留下的基本上是一些“老弱病殘”。

人類終究是群居生物,在一個地方長期找不到志同道合的朋友的話,呆著也是沒有一點意思。

于是外地的年輕人就像一陣風一樣,來了一趟鶴崗,揮一揮衣袖,又走了。

客觀地說,像“鶴崗”這樣的資源性枯竭型城市,除了房價便宜而外,很難看到它其他的閃光點,也可以說是基本看不到希望和未來。

在“鶴崗”這樣的城市生活,如果說從事的是公務員或事業編制的工作,那么年輕人還有奮斗的目標和空間,因為在機關上班的話,起碼老了以后還是有退休保障的,即便移居別地也可以生活的比較滋潤。

但是,對于普通人而言,僅僅只是因為房價便宜就選擇定居于此,多少還是有所風險的。如果在“鶴崗”定居以后有了孩子,那么為了孩子以后的教育、工作都是問題,估計最終也只能再次選擇走向大城市。

那么像“鶴崗”這樣的資源枯竭型城市,究竟要怎么做才能留住年輕人呢?

私以為最重要的還是要發展新產業,并建設好基礎設施。

“鶴崗”的煤炭資源已經枯竭,短短一段時間內是絕對不可能再生的。

但是像旅游業、綠色農牧業、新型互聯網文化產業等,是不需要太多的資源能源的。鶴崗當年能憑低房價在網上火一把,為什么不趁此機會,打造城市名片,將城市推廣出去呢?

既然鶴崗的房價如此便宜,完全可以吸引一些通過互聯網賺錢的人們來這里定居,當地政府可以給予這些產業和相關人才一些扶持政策。

而且對于基礎設施,交通環境等問題一定要及時處理好,不然的話是留不住人才的。

王龍遠

<tfoot id="sau2e"></tfoot>