科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

<ul id="2a80w"></ul>

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

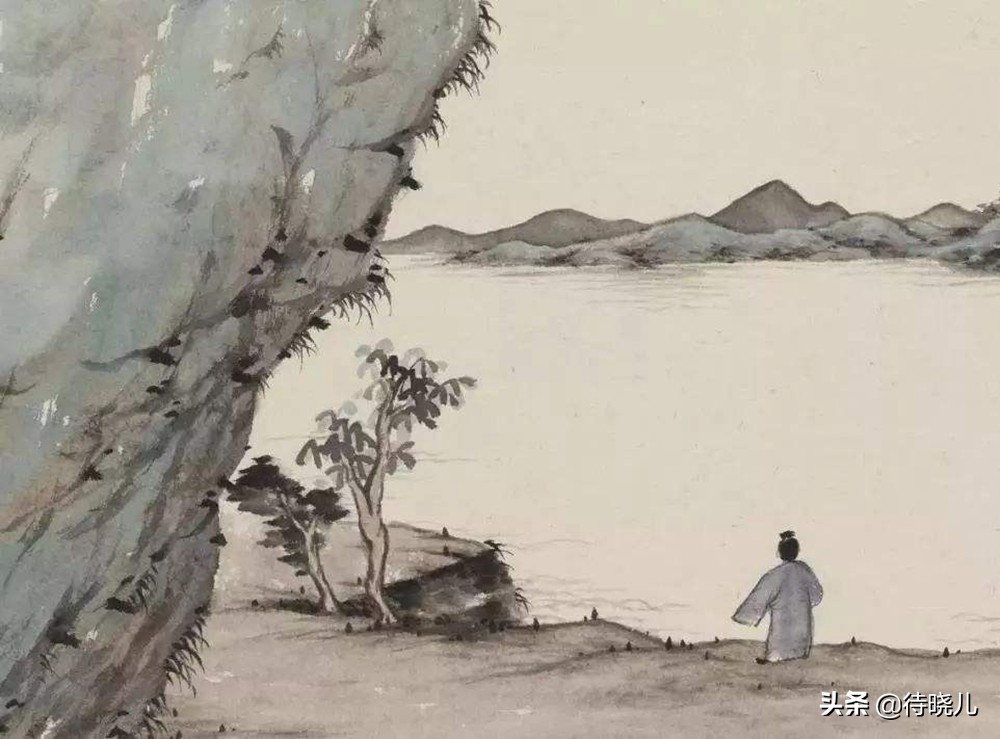

關(guān)于陶淵明的《桃花源記》,有一種聲音顯得比較奇特,那就是這篇文章里令人神往的世外桃源,實(shí)際上是一個透露著詭異的所在,甚至有人將其認(rèn)為是一處“亡靈”的空間。

不否認(rèn),如果以今天的視角來看,《桃花源記》確實(shí)存在著一些“不可理解”的地方,以至于細(xì)思之下,竟會有些微的“詭異”之感。

這種令人產(chǎn)生“詭異感”的原因,到底是什么呢?

有人認(rèn)為,漁人所到的“桃花源”其實(shí)并不是現(xiàn)實(shí)世界,而是因躲避戰(zhàn)亂的人枉死之后,所形成的一處“亡靈”空間,或者這個地方本身就是一座大墓,漁人在其中的所見所聞不過是因?yàn)橹卸径霈F(xiàn)的幻覺而已。

這也就能解釋,為什么這個漁人即使“處處志之”,最終也沒能找到重回“桃花源”的路徑。

這個說法確實(shí)有很強(qiáng)的迷惑性,因?yàn)檎б宦犉饋碜銐蛐缕妫嗌倌陼r期學(xué)習(xí)這篇文章所產(chǎn)生的諸多困惑也確實(shí)能得到一個“合理”的解釋。

既然無論是桃花林還是古村落都是漁人的幻覺,那么即使沿著之前的記號前進(jìn),肯定也無法見到漁人口中的“桃花源”了。

但是,這種說法卻透露著濃濃的“現(xiàn)代氣息”,更像是以“今人”的思維方式來考慮“古人”的所作所為。

總結(jié)來說,認(rèn)為“桃花源”處處透露著“詭異”的觀點(diǎn),其依據(jù)也無非是以下幾種:

漁人于此打漁為業(yè),為何之前沒有見過這么大的一片桃林?

古村落的出入口非常明顯,為什么既沒有人出去,也很長時間沒有人進(jìn)來?

漁人明明已經(jīng)做了記號,為什么最后還會迷路?

漁人到底什么身份?為何能輕易地見到太守?

……

所以,為此安上一個“亡靈世界”或者中毒后產(chǎn)生的幻覺,這個理由就“順理成章”了。

可是,《桃花源記》并不是孤單成篇的,陶淵明還寫了一首《桃花源詩》,甚至這首詩才是關(guān)于“桃花源”最主要的描述,《桃花源記》只不過是起到了一篇“序言”的作用,交代了漁人發(fā)現(xiàn)此地的前因和后果。

在這首《桃花源詩》中,陶淵明先是講述了桃花源的背景:

嬴氏亂天紀(jì),賢者避其世。

黃綺之商山,伊人亦云逝。

往跡浸復(fù)湮,來徑遂蕪廢。

詩中說的和《桃花源記》中大同小異,是說桃花源中的人是因?yàn)槎惚芮貢r的戰(zhàn)亂,由一些“賢者”率領(lǐng),來此避世的。因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),路徑荒廢,就逐漸與外界斷了聯(lián)系。

在古代社會中,家園觀念非常濃重,在一個地方世代生活的現(xiàn)象也很常見,直到近代都是如此。

所以,桃花源中的人不愿意外出,到了《桃花源記》中所說的“不知有漢”的地步也是正常現(xiàn)象,并沒有多么奇怪。

因?yàn)椋@里真的是一個自給自足的世界,在《桃花源詩》中對于日常生活的描述更為詳盡。

這里的人們遵循著古老的傳統(tǒng),日出而作,日入而息,家家戶戶的生活都非常有規(guī)律。因?yàn)槿丝谳^少,也沒有官府的管控,這里的人似乎過著一種非常安閑自在的日子,沒有欲望,自然也就不會出現(xiàn)爭端。

顯然,這是對古代“大同”社會的一種描述,即人們認(rèn)為真正美好的生活就是這個樣子的,人民勤勞耕作,生活富足安逸。

無欲無求,所以,無憂無慮。

在這首《桃花源詩》中,絲毫看不出有何“詭異”的地方,前因后果,生活細(xì)節(jié),都交代得非常清楚,并沒有《桃花源記》中的神秘色彩。

陶淵明在這首《桃花源詩》當(dāng)中,對于“桃花源”給出了“神界”的稱呼,認(rèn)為這就是世外神仙也向往的居所。

漁人、太守、劉子驥等人之所以無法找到,是因?yàn)椤皦m心”作祟,無法得到真正的清寧。這明顯就是魏晉南北朝時期“玄談”風(fēng)尚的一種延續(xù)而已。

到了唐代,王維根據(jù)這個故事創(chuàng)作《桃源行》的時候,也說桃花源里的人們是“初因避地去人間,更問神仙遂不還”。

與外界的交游之所以被中斷,還是因?yàn)樯钤诩t塵中的人們欲念太多,無法真正融入這般清凈的生活里,就像那個誤入此地的“漁人”一樣,“不疑靈境難聞見,塵心未盡思鄉(xiāng)縣”。

如果看過更多類似的文學(xué)作品,就會發(fā)現(xiàn),《桃花源記》中所謂的“詭異”,在古典文學(xué)當(dāng)中可以說非常普遍。

如何來看待“桃花源”,這取決于讀者是如何來看待這篇《桃花源記》的。

歷來主流的觀點(diǎn)都認(rèn)為,“桃花源”就是《桃花源記》中所描述出來的一處遠(yuǎn)離紛爭的空間,是歷來文人、百姓等所向往的一個理想社會。

這就意味著,這個所謂的“世外桃源”實(shí)際上是虛構(gòu)的,即《桃花源記》所描述的場景是假的。

這是理解《桃花源記》的關(guān)鍵所在,如果將其當(dāng)做一篇“紀(jì)實(shí)”的游記,顯然就會感覺到處處存在著詭異;但如果將其看作是一篇作者虛構(gòu)出來的散文呢?顯然就不會有人質(zhì)疑本就“虛假”的事物不真實(shí)了。

六朝時期,恰恰是中國文學(xué)中“志怪”色彩極為濃厚的一個階段,我們今天看到的很多“奇異”甚至是“靈異”的故事,都是發(fā)源于這個時期的。

比如說,《山海經(jīng)》雖然最晚都能追溯到戰(zhàn)國階段,但目前能看到的最早版本卻是晉代人郭璞的《山海經(jīng)傳》。

而這些“志怪”小說中,不僅有記敘鬼怪故事的《搜神記》、《神仙傳》,還有諸如講述各類奇特地理、人文風(fēng)貌的《博物志》等等,《搜神后記》就托名陶淵明所著,可見當(dāng)時這種文風(fēng)的盛行。

《桃花源記》實(shí)際上就是介于地理和鬼怪之間的虛構(gòu)故事,通過一處奇特的環(huán)境,來寫一處奇特的人文風(fēng)貌,這是一種非常普遍的手法。

奇特的環(huán)境就是一大片“落英繽紛”的桃林和一處內(nèi)部“豁然開朗”的山洞,奇特的人文風(fēng)貌自然就是美麗的“桃花源”了。

而這類故事中,主人公往往都是“不可考”的,也就杜絕了讀者對于其真實(shí)性的“追溯”。

“漁人”可以是任何人,寫作“樵夫”、“獵戶”也能達(dá)到同樣的效果。

比如“爛柯”的故事里,入山中觀棋一刻,人間竟倏忽百年,主人公不就是一位不可考的“樵夫”嗎?

即使真的存在姓名,往往也是一個代號而已,要么是死去已久的名人,要么就是一個普普通通的名字,只不過是講故事的方式而已。

所以,在“漁人”身份上大做文章,將其當(dāng)做《桃花源記》“詭異”的一個表現(xiàn),實(shí)在是無趣得很。

《桃花源記》本質(zhì)上就是為了《桃花源詩》而做的一個鋪墊,引起讀者對于“桃花源”的興趣。

而對于通俗小說、故事來說,通過講述離奇的情節(jié)來增加可讀性,勾起讀者的“獵奇”心理,更是十分常見的。

《桃花源記》具有虛構(gòu)性,這是一件古今讀者心照不宣的事情。

所以,大可不必對“桃花源”的描述感到“詭異”,也不必對《桃花源記》做過度的解讀和過多的臆測。

《桃花源記》就是陶淵明給讀者講的一個故事而已,當(dāng)不得真。

陳陽

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml<ul id="syw2e"></ul>