科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

很少有人知道,農業種植技術可以簡單、易學又實用,即使身在城市的水泥森林之中,人們也可以享受田園生活的樂趣。因為積極分享種菜經驗,“我愛種菜”的西瓜視頻在三年內,吸引了100多萬來自海內外的菜友。

一位西班牙的華人菜友,在觀看“我愛種菜”的視頻后,學會了種植紅薯。曾經,在古老的大航海時代,紅薯經由西班牙水手傳入了中國,如今,通過移動互聯網時代,中國紅薯種植技術又傳回了西班牙,兩者形成奇妙的關聯。

4月11日,“我愛種菜”還獲得了中國首個移動互聯網領域三農信息獎項“金稻穗獎”的農業技術普惠獎。以下是“我愛種菜”李月的自述。

一、西班牙紅薯

關于種菜,我想先跟大家分享一個小故事。

2017年10月,我收到了一張網友發來的照片,他說:“我看了你們的視頻,種下的紅薯長得又大又好!”言語中能感受到他的激動。

(圖注:網友“田貓警長”發來的紅薯)

這本來是我們做農技分享時經常收到的反饋,但這位網友有點特殊。

這是一位在西班牙生活了十多年的華人,網名叫“田貓警長”。他留戀中國的飲食習慣,喜歡自己種一些蔬菜,比如,卷心菜、毛豆、紫生菜等等。每次回國,他都會帶上一兩袋種子去西班牙,在當地租的一小塊農場里種下,等待成熟收獲后食用。

如何高效地種植蔬果?這一直是令他苦惱的問題。2016年,他通過今日頭條發現了“我愛種菜”這個賬號,并多次留言互動。

還記得他最開始問過我一個問題:

紅薯苗看著很旺盛,但為什么結的果實比較小?

這是很常見的種植誤區。我告訴他:如果扒開紅薯秧子,發現地表出現裂縫,就說明紅薯根莖正在逐漸膨大。這時需要及時增施磷鉀肥。有個簡單的辦法,可以把草木灰按照10:1的比例裝到水壺里,兌水噴灑在紅薯葉子上。草木灰含有很多微量元素,不僅可以提升紅薯產量,還可以增加紅薯口感。草木灰燒紅薯的葉片,也會抑制秧苗瘋長,可以讓養分更集中到紅薯的發育上。

后來,他按照我說的辦法做了,結果種出了文章開頭所說的“又大又好”的紅薯。

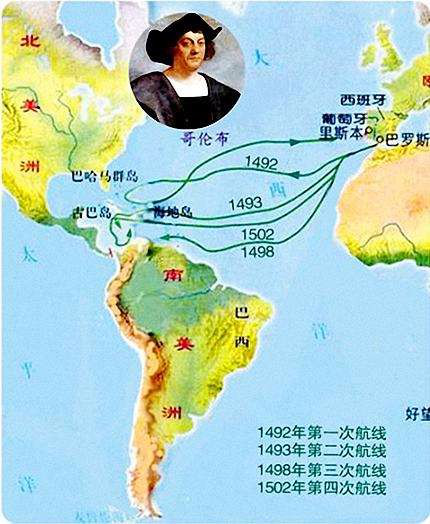

了解紅薯種植歷史的人都會知道,紅薯最開始是由西班牙傳入中國的。1493年,哥倫布發現新大陸的第二年,將在美洲發現的紅薯作為貢品,獻給了西班牙女王。后來經由西班牙水手,傳到世界各地。

(圖注:大航海時代帶來了“哥倫布大交換”)

在16世紀末的大航海時代,源自西班牙的紅薯傳入了中國;而今,我們借著移動互聯網,教會一個在西班牙居住多年的華人種植紅薯。這真是一件奇妙的事。

二、計算機和西紅柿

其實我從事的工作和農業無關,我專業學的是計算機,1996年起在天津上了四年大學。那時正是互聯網剛剛進入中國,即將騰飛的年代。

沒有想到的是,十幾年后,計算機會和一枚西紅柿產生關聯。

說到這里,要提一下我童年的記憶。

10歲以前,我一直住在河北唐山鄉下的姥姥家里。姥姥家有自己的菜園,院子里種著桃樹,一到夏天就可以直接摘了吃。

小時候我特別喜歡吃西紅柿。記得當時西紅柿皮特別薄,汁水充足,吃著酸酸甜甜的。不像現在菜市場或者超市里買到那些被催熟的西紅柿,皮硬,汁少,味道淡。

2010年,我和朋友開始種菜。初衷只是為了吃上好吃的西紅柿。在我看來,西紅柿就是童年的味道。種西紅柿,是為了找回童年的記憶。

我在石家莊的城市邊緣租了一小塊農場,種上西紅柿和綠葉菜等。地很小,不到一分地,相當于一居室。后來,我還遇到到了兩位志同道合的伙伴,就此形成“我愛種菜”的團隊雛形。

西紅柿很好吃,也是家庭中最常見的食物。但很少有人知道,它也是最難打理的蔬菜之一,從幼苗到結果,至少會遇到幾十種問題。

最開始種西紅柿時,我遇到了一個現在很多菜友也經常遇到的問題:西紅柿苗只見開花,不見結果。

這時,我的計算機專業優勢幫助了我——我早已習慣于在互聯網上尋找信息——種菜也是一邊種一邊學。上網查找原因后,我明白了,這種情況需要少澆水、適當增施磷鉀肥、勤去側枝等一系列管理要點。這件事讓我了解到,原來種植也需要掌握豐富的科學技術,而獲取信息的最佳渠道就是互聯網。

后來,我還陸續碰到蔬果空心、裂果、小果等一系列情況。“久病成醫”,種得多了,自己慢慢琢磨、上網查資料,就都慢慢摸清了。時間一長,我逐漸成為很多人眼中的種植能手。

三、陽臺菜友

種菜種了6年后,我不再滿足于一個人種。而是希望通過互聯網,分享給更多朋友,享受交流的樂趣。

2016年時,我知道了今日頭條,也抱著試試看的心態開始發內容。沒想到賬號發布的第二條內容就火了。這是一篇教人如何在廚房種芽苗菜的文章,最后閱讀量是8.1萬次。

文章是上午11點左右發布的,我當時眼看著點擊數和粉絲數蹭蹭往上漲。直到晚上,我還把手機放在枕頭邊,隔一會兒就摸出來看看,堪比觀察股票上漲行情。

做農技分享這個領域,其實是需要下笨功夫的。蔬菜的生長周期,最短也需要一個月,長則需要半年。要完整拍攝下一類蔬菜的播種、管理和收獲全過程,非常耗時耗力。

而這些還都只是素材,如果一股腦兒放到用戶面前,并不吸引人。我們從自己出發,琢磨觀眾的心理,怎么樣才讓這些專業內容更容易被人接受?

比如用倒敘的手法來呈現蔬菜的生長周期。因為大家會先對蔬菜長成什么樣子感興趣,再對種植過程感興趣。

如今,我們拍攝了200多個品種的蔬果,出鏡較多的有常見的生菜、菠菜等綠葉菜,也有西瓜、甜瓜等瓜果,還有冰菜、蘆筍等特色蔬菜。

為了使內容更專業,我們還建設了自己的內容拍攝基地,有800平方米。現在發布的種植視頻,基本上出自這里。拍攝的所有蔬菜,也都是我們親自嘗試種植,驗證方法可行后才跟大家分享的。

我其實很喜歡和粉絲交流,也更愿意管他們叫“菜友”。

我發現三類人群喜歡關注我們:一類是對城市家庭種菜感興趣,這類菜友主要是在陽臺、樓頂或郊區種菜。他們對于內容的需求是基本種植過程。第二類是農場主,他們愛看特色蔬菜品種推薦。第三類是菜農,他們的興趣點在于高產管理技巧。

以前我總以為,喜歡種菜的人群應該年齡偏大,50歲以上的半退休或退休人群。但分析后臺數據,我們發現,粉絲竟然大部分是18到30歲的人群,占比64%。

最火的是陽臺種菜的相關內容。我琢磨,這跟城市新農人越來越多有關。許多在城市里的菜友,他們沒法像我這樣租一塊地,但又想自己動手種菜,只能是在陽臺上種了。

(圖注:上海菜友分享的自家陽臺和貓)

事實上,在我們的帶動下,很多菜友都變成了種菜高手,而且領域也很細化。一個上海的小姑娘,在陽臺上種了木耳菜、香菜、苦瓜與小番茄。有的菜友,甚至把果樹弄到了樓頂。一位媽媽為了讓自幼體弱的女兒吃上健康菜,在自家樓頂搭建了一座空中種植園,種上小白菜、黃瓜、西紅柿、辣椒、大蛇瓜等等,一到收獲期,整個樓頂五顏六色的。

過去3年,我們結識了100多萬個喜愛種菜的網友,他們來自天南地北。我們幫助其中1.6萬人解決了種菜遇到的各類問題,其中包括30多位來自瑞典、西班牙、英國、美國、新加坡等地的海外華人。

有菜友在我們的視頻底下留言,說我們就好比是頭條里的“瓜果蔬菜種植百科全書”,實打實地幫他們解決了很多問題。我看到之后打心眼里感到開心。

這就是我們的價值,也是我們一直想做的事情,而且現在真的做到了。

金原