科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

1.學習略讀,學會通過抓住關鍵句段快速把握文章的主要內容的方法。

2.深入理解課文的主旨,體會作者在文中流露的思想感情。

3.領會文中所記葉圣陶先生的語文觀點,學習本文通過若干件小事,寫出人物特點的寫作手法。

4.感受“小事件”中的“大品格”,學習葉老先生嚴謹自律,待人寬厚的節操和風范。

第1課時

一、導入新課

高山仰止,景行行止;雖不能至,心向往之。這是說崇高的德行,雖然不能達到這種程度,可是心里卻一直向往著。擁有崇高的德行,歷來是文人墨客所推崇的,我們也提倡要德智體美勞全面發展,我們又該怎么去踐行這美好的道德品行呢?做一個怎樣的人呢?今天就讓我們一起走進張中行的《葉圣陶先生二三事》,了解一下葉圣陶先生,看看他的為人處世。

二、教學新課

目標導學一:了解相關資料

1.簡介葉圣陶先生。

葉圣陶(1894—1988),原名葉紹鈞,字秉臣,辛亥革命后改字圣陶。漢族人,江蘇蘇州人,現代著名作家、教育家、文學出版家和社會活動家,有“優秀的語言藝術家”之稱。曾當過10年的小學語文教師。新中國成立后,葉圣陶曾擔任出版總署副署長、人民教育出版社社長、教育部副部長等。主要作品:我國第一部童話集《稻草人》,中國現代文學史上第一部長篇小說《倪煥之》,短篇小說集《隔膜》《火災》《線下》等。

葉圣陶先生是中國文藝界、教育界的老前輩,他為人敦厚,彬彬有禮。著名詩人臧克家曾經說過:“溫、良、恭、儉、讓這五個大字是做人的一種美德,我覺得葉老先生身上兼而有之。”

葉圣陶熱切地主張規范現代漢語,包含規范的語法、修辭、詞匯、標點、簡化字和除去異體漢字。最重要的是,葉圣陶在出版領域提倡使用白話文。他的雜志和報紙大多使用白話文,這極大地方便了讀者的閱讀。所有的這些貢獻促進了中國新聞事業的發展。

2.介紹作者張中行。

張中行,原名張璇,河北省人,著名學者、哲學家、散文家。主要從事語文、古典文學及思想史的研究。曾參加編寫《漢語課本》《古代散文選》等;編著有《文言常識》《文言津逮》《佛教與中國文學》《負暄瑣話》等。季羨林先生稱贊他為“高人、逸人、至人、超人”。

張中行和他記述的葉圣陶先生,都是著名的語文學家。二人有多年的交往,感情深厚,亦師亦友。1988年葉圣陶先生辭世,三個月后,作者寫下了這篇文章,從文中能深深地感受到張中行先生對葉圣陶先生的尊敬。作者通過對葉先生言行的記述,贊美了葉先生的高尚品性,同時也闡揚了葉圣陶先生的語文主張。

3.關于略讀。

略讀,是一種快速閱讀文章以了解其內容大意的閱讀方法。它要求讀者可以有選擇地進行閱讀,可跳過某些細節,以求抓住文章的大概,從而加快閱讀速度。據統計,訓練有素的略讀者的閱讀速度可以達到每分鐘3000到4000個詞。

目標導學二:把握主要內容

請同學們略讀課文,思考下列問題:

1.找出文中的過渡句,并說明其作用。

明確:①文字之外,日常交往,他同樣是一以貫之,寬厚待人。

②以上說待人厚,是葉圣陶先生為人的寬的一面。他還有嚴的一面,是律己。

③上面說的是總的用語方面。零碎的,寫作的各個方面,小至一個標點,以至抄稿的格式,他都同樣認真,不做到完全妥帖決不放松。

起著承上啟下的作用,使文章結構嚴謹,簡潔有力,深顯功力。

2.課文寫了關于葉圣陶先生哪幾方面的內容?請理清文章的思路。

明確:兩方面:待人寬;律己嚴。

第一部分(第1段):談寫作本文的緣由。

第二部分(第2段):總寫葉圣陶先生的品德有過人之處。

第三部分(第3—5段):詳寫葉圣陶先生為人寬厚的一面。

第四部分(第6—8段):從語文方面詳寫葉圣陶先生為人的另一面——律己嚴。

第五部分(第9段):對學習葉先生的語文主張,效仿葉先生的品德的思考。

目標導學三:分析人物形象

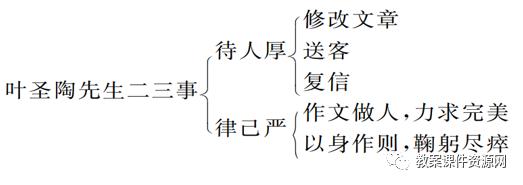

1.本文記述了葉圣陶先生哪些品德?分別用了哪些事例?

明確:記述了葉圣陶待人厚、律己嚴的品德。記述其待人厚時,分別選用了“修改文章”“送客”“復信”的事例;記述其律己嚴則從他作文、做人都力求完美,以身作則,鞠躬盡瘁的方面著筆。

2.文中有哪些句子簡潔明了地體現了葉圣陶先生的這些品質?找出來讀一讀品一品,談談你的看法。

例如:

(1)前些年,一次聽呂叔湘先生說,當年他在上海,有一天到葉先生屋里去,見葉先生伏案執筆改什么,走近一看,是描他的一篇文章的標點。

“描”這個字的解釋為“依照原樣摹畫或重復地畫”,“描”與“改”不同,“改”是直接更改,這一個“描”字就能體現葉圣陶先生的嚴謹認真,絕不草率了事的做事態度,同時也顯示了他對作者的尊重。

(2)其時他剛到北方來,跟家鄉人說蘇州話,跟其他地方人說南腔北調話。可是他寫文章堅決用普通話。

和不同的人說不同的話,能夠看出他在生活方面隨和的品性,易于相處;但是在工作方面堅決用普通話,對比突出了先生的這種工作認真嚴謹的態度。

(3)他說:“不必客氣。這樣反而費事,還是直接改上。不限于語言,有什么不妥都改。千萬不要慎重,怕改得不妥。我覺得不妥再改回來。”

語言描寫,表現了葉圣陶先生的直爽,對待工作的時候并不拘泥于情面,不厭其煩,努力工作——待人厚。

(4)告別,他鞠躬,口說謝謝,看著來人上路才轉身回去。

動作描寫,通過送客來表現葉先生待人寬厚。

(5)而葉先生則主張寫完文章后,可以自己試念試聽,看像話不像話,不像話,堅決改。

從“堅決”兩個字中可以看出,葉先生在“寫作”上的要求是嚴格的,不可妥協的。

課堂小結:今天我們學習了《葉圣陶先生二三事》,我們從文中所寫的小事中洞察到葉先生的寬以待人、嚴以律己的品格,也學到了葉先生為人謙和誠懇、平易近人,做事認真嚴謹、一絲不茍的態度,并用以指導自己的為人處事。我們看到了一個躬行君子、堪為師表的忠厚長者獨具而可貴的精神風貌。希望通過本文,同學們能像葉先生一樣寬厚做人,嚴格要求自己。

三、板書設計

第2課時

一、復習導入

上節課我們了解了葉圣陶先生生活和工作中的幾件小事,知道了葉圣陶先生寬厚待人、嚴于律己的做人品質和力求完美、一絲不茍的作文態度。我們除了學習葉老先生的優秀品質外,對于他的寫文章的主張也必須要學習。本節課我們一起來探討一下文章的寫作特點和葉老先生的語言特點。

二、教學新課

目標導學一:探究以小見大、敘議結合的寫法

1.文章所寫的都是關于葉圣陶先生的一些瑣事,請舉例并說說這樣寫的好處。

例如:“一些可以算作末節的事:有人到東四八條他家去看他,告辭時,客人攔阻他遠送,無論怎樣說,他一定還是走過三道門,四道臺階,送到大門外。告別,他鞠躬,口說謝謝,看著來人上路才轉身回去。”這樣一些瑣碎之事,可見其待人之寬厚。

又如:對于“做”和“作”分工不明的情況,葉老引導明確其區別,并監督執行。由此可見葉老對待學問嚴謹的程度。

這是以小見大的寫法,這些具體而細微的小事,表現了人物的高尚的品德和嚴謹的科學態度。

2.放慢閱讀速度,細讀課文,邊讀邊思考,用波浪線標出抒情或議論的文字,批注自己的閱讀心得,并畫出疑難的地方,然后回答下面的問題:找出文中作者對葉圣陶先生高度評價的語句,對照所記敘的事情,談談自己的看法。

(1)在這方面,就我熟悉的一些前輩說,葉圣陶先生總當排在最前列。葉圣陶先生是單一的儒,思想是這樣,行為也是這樣。(我的看法:高度評價了葉老先生總是將立德放在第一位。)

(2)因此,我常常跟別人說:“葉老既是躬行君子,又能學而不厭,誨人不倦,所以確是人之師表。”(我的看法:這是對葉老先生品德的過人之處總的評價。把葉圣陶先生品德方面的特點看作世人的表率,名副其實。因為文中說:“《左傳》說不朽有三種,居第一位的是立德。在這方面,就我熟悉的一些前輩說,葉圣陶先生總當排在最前列。”通過前輩的話也可以證明這一點。)

(3)文字之外,日常交往,他同樣是一以貫之,寬厚待人。(我的看法:通過送客、回信這兩件事來表現葉老先生待人寬厚。)

(4)他還有嚴的一面,是律己,這包括正心修身和“己欲立而立人,己欲達而達人”。(我的看法:贊揚了葉老先生事事躬行,嚴于律己。)

(5)在我認識的一些前輩和同輩里,重視語文,努力求完美,并且以身作則,鞠躬盡瘁,葉圣陶先生應該說是第一位。(我的看法:高度評價了葉老先生作文、做人力求完美,以身作則,鞠躬盡瘁。通過嚴格執行自己“寫話”的主張,強調“簡潔”的文風,統一“做”和“作”的使用體例可看出來。)

目標導學二:品析含義豐富的句子

1.作者在第1段說“心里立即罩上雙層的悲哀”,這“雙層的悲哀”的含義是什么?文中還有類似這樣含義豐富的語句,也找出來做一些品析。

明確:“雙層的悲哀”突出強調了作者的悲痛之深,尤其在這除夕之夜,先生卻走了,留給作者無盡的懷念與無邊的哀思。

語句示例:凡是拿筆的人,尤其或有意或無意而寫得不像話的人,都要常常想想葉圣陶先生的寫話的主張,以及提出這種主張的深重的苦心。

品析:這段話的意思是說,希望“凡是拿筆的人”,“尤其或有意或無意而寫得不像話的人”,應該常常想想葉圣陶先生寫話的主張,領會葉先生的“深重的苦心”,踏踏實實做學問,并要不斷反思,不斷修正錯誤。

2.本文語言呈現出兩種不同風格,你能舉例加以說明嗎?

明確:一方面,行文平易,如用了一些明白如話的句子,如平常的口語,通俗易懂;另一方面,內涵深厚,如引用了一些古代名句,增強了文章的厚度。舉例略。

目標導學三:學習“寫話”風格

1.作者用什么詞來表述葉圣陶先生的語文主張?這種風格具體講的是什么?(用課文中的原話回答)

明確:“寫話”。平易自然,鮮明簡潔,細致懇切,念,順口,聽,悅耳,說像話還不夠,就是話。還特別重視“簡潔”。

2.葉圣陶先生關于寫文章要簡潔的觀點,對你有什么啟發?

明確:在寫作時不僅要注意句段,也應該重視字的刪改,使語言更簡潔。

3.在你的文章中找一找你感覺是累贅的句子,修改后對比一下并和大家分享。

課堂小結:“寫話”與“簡潔”是我們每一個學習和使用語文的人都應該高度重視的問題,有很強的現實性和指導意義,我們一定要牢記葉老先生的主張,把它們運用到寫作中。

張同華