科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

1991年,馬其頓從南斯拉夫解體出來,立國之路并不平坦。

古代馬其頓大致位于愛琴海北岸,馬其頓帝國(又稱亞歷山大帝國)是在中國戰國初期崛起的,那時候商鞅剛開始在秦國變法,趙武靈王也正謀劃胡服騎射,是中國歷史大變革的前夜。

馬其頓帝國比羅馬帝國歷史更久遠,橫掃亞非歐三大洲,最遠打到了中國西北蔥嶺(帕米爾高原)一帶,也就是漢朝時期盛產汗血寶馬的大宛國。

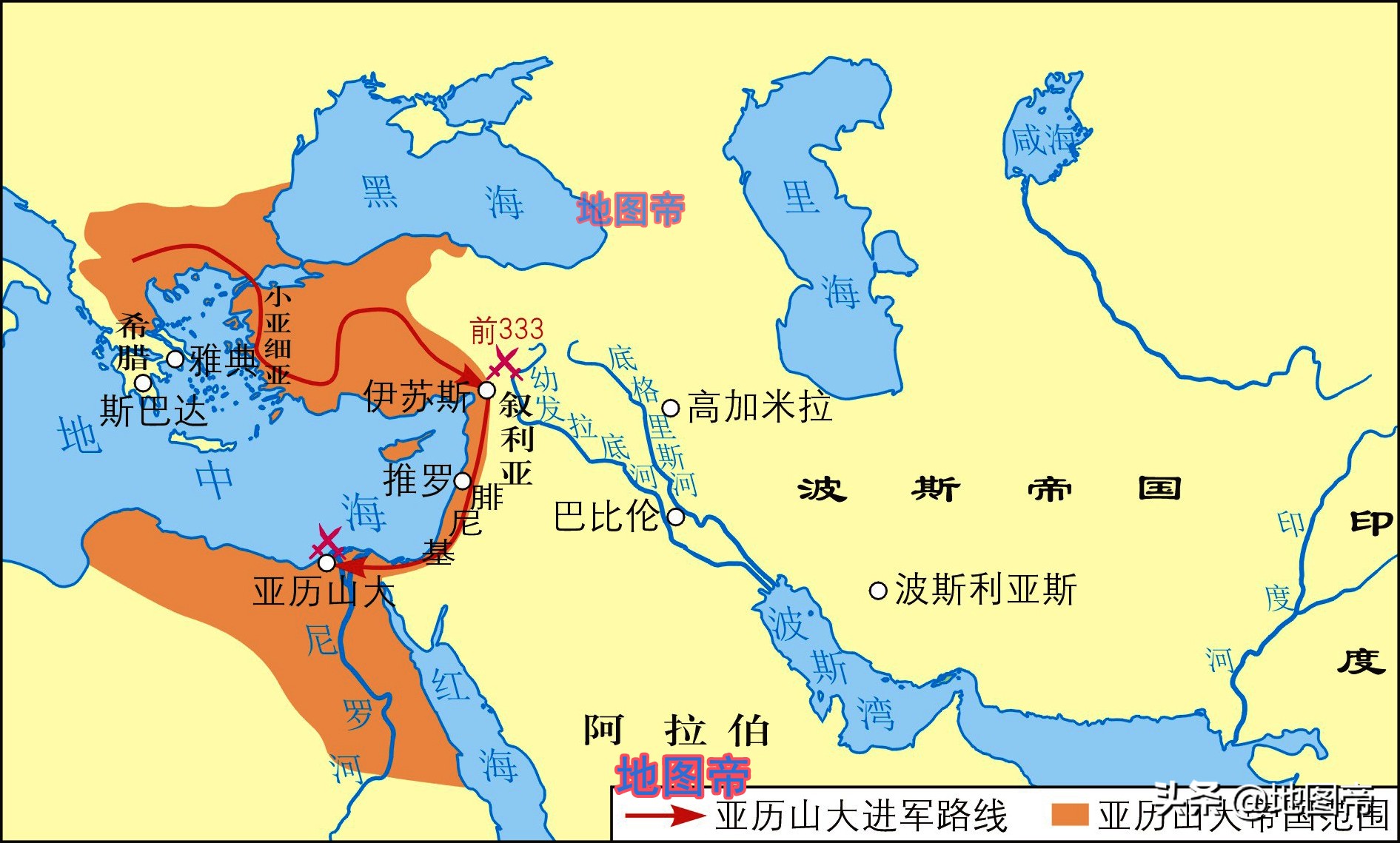

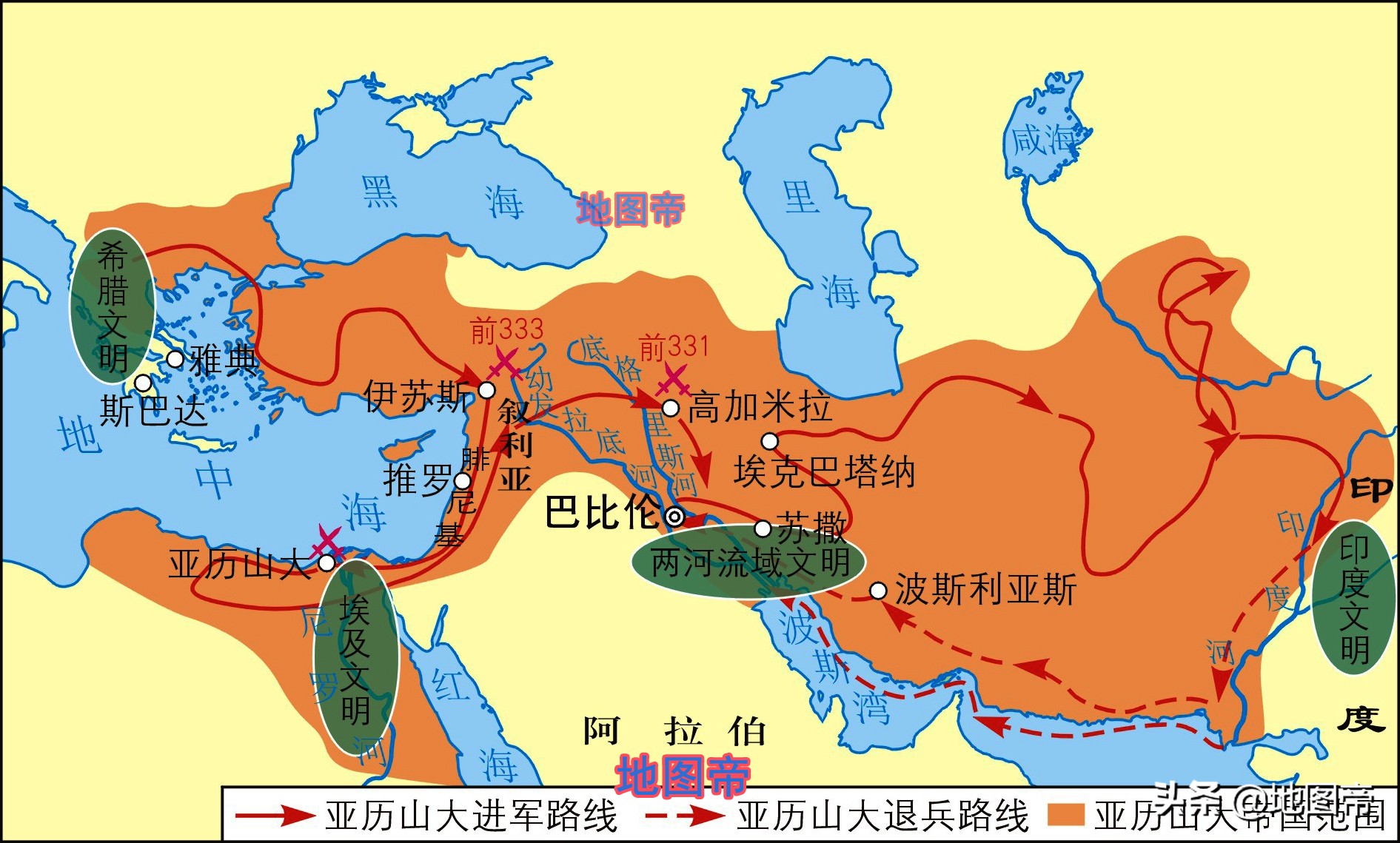

公元前334年,亞歷山大親率3萬步兵, 5千騎兵、160艘戰艦,渡過達達尼爾海峽,向波斯進軍,征服了小亞細亞半島。

公元前332年,亞歷山大揮師南下腓尼基,沿地中海東岸前進,順利進入埃及,還當上了的法老,在尼羅河口興建亞歷山大城。

公元前331年,亞歷山大率軍向亞洲腹地進發,在底格里斯河東岸的高加米拉打敗波斯軍20余萬人。接著乘勝南下,輕取巴比倫,占領波斯都城蘇撒和波斯波利斯以及米底古都埃克巴坦那。

公元前327年,亞歷山大沿里海繼續東進,經安息(帕提亞)、蘇西亞、德蘭古亞那,北上翻越興都庫什山脈,到達巴克特里亞(大夏)和粟特。

公元前325年,亞歷山大揮師印度河流域,繼續東進沒有完全控制恒河流域,一年后陸軍回到波斯波利斯和蘇撒,艦隊在底格里斯河口靠岸,東侵即告結束。

亞歷山大東征歷時10年,行程逾萬里。在西起巴爾干半島、尼羅河,東至印度河這一廣袤地域,建成幅員空前的亞歷山大帝國。

當年馬其頓帝國實際能夠控制的區域,包括亞洲的土耳其、非洲的埃及等地,其核心區域在如今的希臘,也包括保加利亞、塞爾維亞、阿爾巴尼亞等國的一部分。

如今愛琴海北岸這一代,無論希臘人、馬其頓人、保加利亞等,都認為亞歷山大是自己民族的英雄。

從南斯拉夫解體出來的馬其頓,面積只有2.57萬平方千米,不到我國重慶的三分之一,而且山地居多,是個內陸小國。相比古代馬其頓范圍要小得多,更沒法和馬其頓帝國相提并論,如今的馬其頓領土大幅縮水,也不能完全代表古馬其頓。

馬其頓人口只有207.7萬(2019年),沒有工業基礎,也沒有出海口,是歐洲人均GDP最少的國家之一。

1991年南斯拉夫解體,馬其頓的國名為“馬其頓共和國”,其國名引起鄰國的強烈反對。希臘、塞爾維亞、保加利亞、阿爾巴尼亞都不同意馬其頓稱這個國名,其中反對最激烈的是希臘,曾以退出聯合國作威脅。

希臘為了領國一個國名,為何如此沖動呢?

希臘有13個大區,其中有3個名字中帶馬其頓:色雷斯和東馬其頓、中馬其頓、西馬其頓,這三個區面積約為馬其頓國家的3倍,而馬其頓帝國的首都佩拉也在希臘的中馬其頓區。

希臘認為,古代馬其頓核心區域在希臘,而馬其頓帝國的首都和核心區域在希臘,現在南斯拉夫解體出來的這個國家,只不過是馬其頓帝國的邊緣地帶,他們稱馬其頓國,是對歷史文化的剽竊。

此事中國人倒是不難理解,我們多地在爭搶曹操、諸葛亮等歷史名人的標簽,這其中的文化底蘊和商業價值都不可估量。

希臘是歐盟第二批成員,早在1973年就加入歐盟了,也同時是北約成員,很多國家不愿得罪希臘,也希望馬其頓做出讓步。

當時的馬其頓真的是千瘡百孔,不僅見證過去“一母同胞”的兄弟開戰,國內還有錯綜復雜的矛盾。百廢待興的馬其頓,想要擁抱國際社會大家庭,必須得到西方國家獲得認可,以恢復元氣。

1993年馬其頓加入聯合國,當時把國名改成“前南斯拉夫馬其頓共和國”,希臘等幾個鄰國都不滿意。

隨后給馬其頓“改名字”,成了當時歐洲的一個重大任務。畢竟巴爾干常年處于火藥桶的狀態,冷戰后又迎來前南斯拉夫各地的戰爭。歐盟力圖推動馬其頓更改國名來促進其與希臘之間的和平,有人曾建議馬其頓起名“南塞爾維亞”,引起馬其頓的強烈反彈,名稱爭議僵持到了21世紀。

2019年,馬其頓更改國名為“北馬其頓共和國”,此舉為該國加入歐盟和北約的準備工作鋪平了道路。北馬其頓當年就加入了北約,趕上了北約東擴的新一輪順風車。作為巴爾干半島小國北馬其頓,在新世紀加入北約和歐盟,獲得美國和西歐的庇護,可謂兩大夙愿,如今已經完成一個。

張夕一