科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

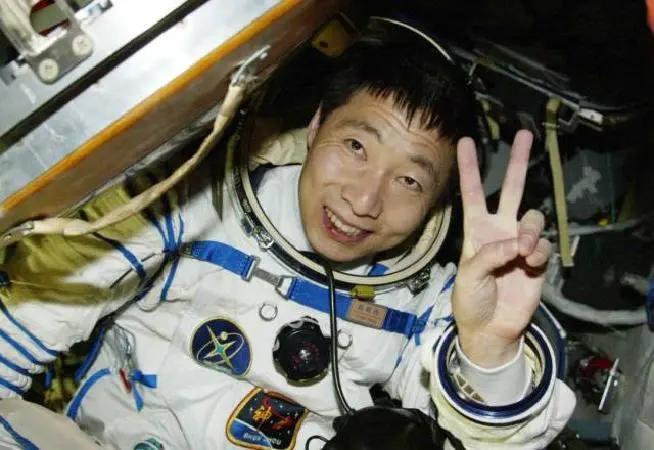

如今,我國航天事業蓬勃發展,不知有多少科學家、宇航員在背后默默付出了多少努力,其中就有我們不能忘記的“中國航天第一人”——楊利偉。

特級航天員,中國載人航天工程副總設計師,歷任中國航天員科研訓練中心副主任,載人航天工程航天員系統副總指揮,中國載人航天工程辦公室主任,是中國培養的第一代航天員,也是中國進入太空的第一人。楊利偉在原空軍部隊安全飛行高達1350小時之久。

2003年7月,經過嚴酷的訓練和層層篩拔,經載人航天工程航天員選評委員會評定,楊利偉具備了獨立執行航天飛行的能力,被授予三級航天員資格。

2003年10月15日9時,在舉世矚目下,楊利偉乘由長征二號F火箭運載的神舟五號飛船,首次飛向太空,實現了中華民族千年飛天的愿望,是中華民族智慧和精神的高度凝聚,是中國航天事業在新世紀的一座新的里程碑。

返程后,在進入預定軌道、按規定完成了手邊工作后,楊利偉第一時間解開束縛帶,沖到了舷窗旁。“

這一刻,我已經忘記了訓練的時候是要怎樣去控制自己。我沖到舷窗旁去俯瞰外面,看人類賴以生存了一萬多年的美麗家園。我感受到了作為中國人的無比驕傲和自豪。”

那一刻,他摘下手套,在工作日志的背面寫下了這樣一句話——“為了人類的和平與進步,中國人來到太空了!”

可是在這樣光鮮亮麗榮譽的背后,發生過這樣一次不為人知的危險時刻。

我們都明白,首次飛行,意味著要用生命去探索許多未知的風險,在沒有前人的經驗可供借鑒和參考的前提下,載人航天完全是在摸著石頭過河。

雖然當時我們已經做足了準備,但還是有意外發生了。在飛船發射的上升階段,當楊利偉正承受數倍于自己身體重量的巨大過載壓力的時候,火箭與飛船產生了低頻共振,二者疊加在了一起。

至今談起,楊利偉仍心有余悸,他說:“這種感覺就像你的四周都在敲鑼打鼓,震動得你受不了。有一種像瀕臨死亡一樣的感覺。一是你覺得你用不上力量,二就是你有點要過去的那個意思。”

短短的26秒,他卻覺得像一生那樣漫長,他覺得五臟六腑都已被震碎,他覺得自己會死,他甚至已經做好了面對死亡的準備。但所幸的是,26秒后,飛船逐漸穩定了下來,他與死神擦肩而過。

2003年10月16日,楊利偉安全返回地球。

楊利偉用常人難以企及的意志力挺過了來勢洶洶的26秒,通過了低頻共振考驗。凱旋后,他將這個意外情況及時反饋給了航天科技人員。經過技術攻關,從神舟六號飛船開始,低頻共振問題終于徹底解決了。

自此之后,我國航天事業不斷向前發展推進。

神舟六號飛船于北京時間2005年10月12日上午9:00在酒泉衛星發射中心發射升空,費俊龍和聶海勝兩名中國航天員被送入太空,預計飛行時間為5天。

根據神舟五號太空人楊利偉提出的意見,為使神舟六號著陸時對太空人的沖擊降至最小,艙內太空人的座椅還首次安裝了賦形減震坐墊——根據太空人形體不同特征量體制造的吸能座墊,可在發生撞擊瞬間迅速分散人體的應力,避免人體損傷。

神舟七號飛船于2008年9月25日21點10分04秒988毫秒在酒泉衛星發射中心發射升空,翟志剛、劉伯明、景海鵬三名航天員進入太空。飛船于2008年9月28日17點37分成功著陸于中國內蒙古四子王旗主著陸場,共計飛行2天20小時28分鐘。

嫦娥一號是我國首顆繞月人造衛星。以中國古代神話人物嫦娥命名,由中國空間技術研究院承擔研制,預設壽命為1年。嫦娥一號衛星于2007年10月24日18時05分(UTC+8時)左右在西昌衛星發射中心升空。2009年3月1日完成使命,撞向月球預定地點。

嫦娥二號衛星于2010年10月1日18時59分57秒在西昌衛星發射中心由長征三號丙運載火箭成功發射升空并順利進入地月轉移軌道。

茫茫宇宙還有很多未解之謎等著我們去探索,愿我國的航天事業繼續穩定的繁榮發展!

金悅東