科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

最近接診了一位患者,半年前曾住院行腸鏡下結腸多發息肉摘除術,年前門診復查腸鏡時在乙狀結腸距肛門30cm處發現了一枚側向發育型息肉,由于病灶為扁平隆起形態,且處于腸腔拐彎處,因此檢查時極易漏診,內鏡下無法窺見息肉的全貌,年后患者再次門診就診,收治入院后擇期為患者實施了腸鏡下ESD手術,過程順利,術后6天出院,病理為管狀腺瘤伴低級別上皮內瘤變,切緣陰性。今天就為大家介紹內鏡下的最高級別切除技術——ESD。

ESD是英文縮略詞,中文意思是“內鏡黏膜下剝離術”,這是一種對胃腸道黏膜進行連續地逐步切割的內鏡技術。ESD起源于上世紀90年代末期的日本,一經面世就迅速取代了既往的EMR(內鏡下黏膜切除術)技術,成為日本治療早期胃癌的標準術式,2006年傳入我國后被視為內鏡下的頂尖治療技術,在中華大地上熱度持續升溫,涌現了一大批ESD專家,目前東亞的ESD技術在全球居于領先地位。

ESD技術可以治療以下胃腸道疾病:

1、消化道早癌:食管、胃、大腸。

2、扁平隆起息肉:特別是直徑2cm以上巨大扁平息肉。

3、消化道黏膜下腫瘤:間質瘤、平滑肌瘤、神經內分泌腫瘤、脂肪瘤等。

4、其他。

ESD技術的并發癥:

1、出血 2、穿孔 3、感染 4、狹窄。

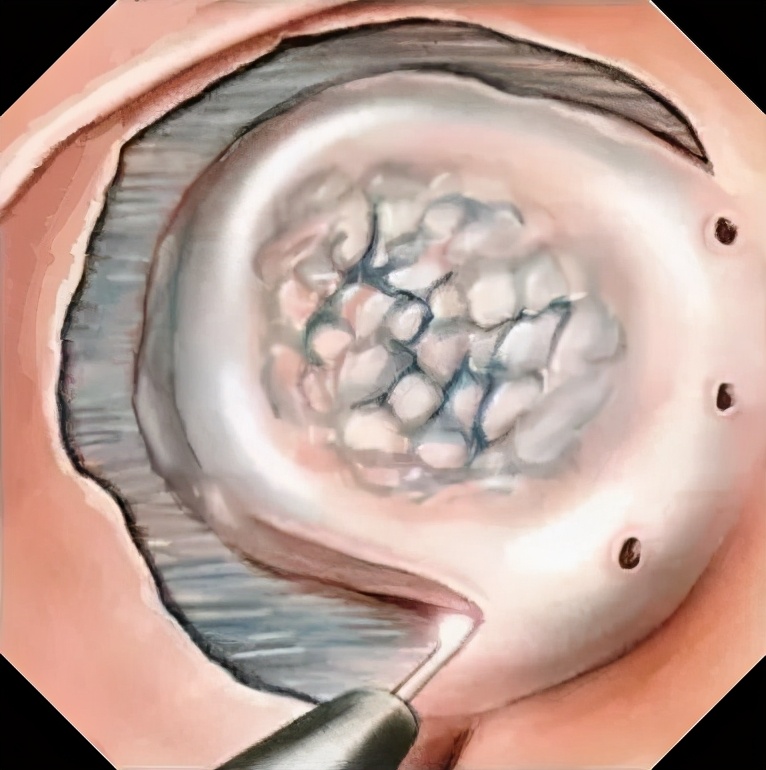

ESD的標準操作過程分六步:

1、確定病灶的邊界。

2、在病灶下方注射水墊使之抬舉。

3、沿病灶周圍環形切開。

4、沿著病灶的底部連續切割剝離。

5、將病灶完整切除。

6、用組織夾閉合創面。

雖然ESD的操作步驟只有6步,但在實際操作過程中,可遠沒有這么簡單,術中會出現各種突發情況,最常見的就是出血,除此之外,特殊位置的病灶會增加切割的難度,當出現穿孔時,及時正確地處理非常重要,因此,培養一位熟練的ESD醫生是非常不容易的,扎實的內鏡功底、嚴格規范的訓練、強大的心理素質缺一不可。

和傳統的內鏡下黏膜切除術相比,ESD技術具有以下優勢:

1、能切除更多的病變:傳統的切除技術是將凸起病灶用圈套器套扎后通電切除,但是對于扁平隆起或凹陷的病變,則無法完成圈套過程,應用ESD技術可以切除任意形狀的病灶。

2、能切除更大的病變:傳統的切除技術能切除的病灶一般直徑小于2cm,否則穿孔和不完整切除的幾率就顯著增加,應用ESD技術可以切除任意大小的病灶。

3、操作更安全:ESD技術可以清晰暴露消化道管壁的各個層次結構,精細操作,精準止血,與傳統切除技術比較可以顯著降低出血、穿孔等并發癥的發生。

4、病理評估更準確:ESD技術切除的標本可以獲得更準確的病理評估,特別是對于周邊切緣和基底切緣的評估,傳統切除技術往往無法對毀損的基底部進行準確的評估。

隨著ESD技術的不斷推廣,我國在消化道腫瘤早期診治領域獲得了長足的進步,近年來,有專家提出了“超級微創”的概念,有望將許多原來需要外科手術治療的病種納入到內鏡下治療的適應癥里,可以預見,在不遠的將來,會有更多的老百姓享受到更合適、更安全、更微創的內鏡治療技術。

劉楠遠