科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

從科普上說,蕓香科植物橘及其栽培變種的干燥成熟果皮,都可以叫做“陳皮”,而藥材中的陳皮,又分為“陳皮”和“廣陳皮”。

在蕓香科植物中就有常見的“橙、柑、橘、桔”等都屬于柑橘屬植物,那它們的皮是不是都可以做陳皮呢?

根據傳統醫典上陳皮的入藥說法是以“橘柚”之名,最早出現在東漢《神農本草經》中,而正式以“皮”之名出現,已經是在唐代的《食療本草》。

歷史上的“橘柚”是否今天的“柑”呢?小編還沒有找到相關佐證,但不難發現,在古代本草書籍中記錄的陳皮,多附于“橘柚”或“橘項”下。

在宋代以前本草藥典中的陳皮多附于橘項下,直到宋代以后又以陳皮、橘皮并見。直至700多年后的今天,陳皮用柑皮制作的材料定義才漸漸明晰。

小編從植物學研究結論中也發現,陳皮經過歷史上古人們對原材料的數次深究和挖掘,才有了把“橘柚”樹“栽培變種”之后繁殖的“柑樹”——茶枝柑 (新會)、大紅袍 (四川)、溫州蜜柑(江浙)、福建柑(福建、潮汕)等等等。

現在小編就從“生物屬性”和“文字表述”兩個關鍵點為大家分清幾種皮的不同。

我國常見的橙子有冰糖橙、紅肉臍橙、新奇士橙、夏橙,產地遍布大江南北,也是我們日常接觸非常多的水果之一。

于是有人會問我們常見的橙子皮,跟陳皮沒什么關系?只是普通話里 “橙cheng” 和 “陳chen” 十分相似,有些不明真相的吃瓜群眾會以為“陳皮”是“橙皮”。

當然,橙子也是蕓香科植物(包括柑橘類植物水果)的果實,表皮也大多都含有一種叫“橙皮甙”的物質,也稱“陳皮甙”、“桔皮甙”、“橙皮苷”等等。

在一定程度上,這種化學物質的叫法也令人們混淆了“橙皮”和“陳皮”。而橙皮苷目前也是作為鑒別陳皮的一種重要指標之一,因為苷類物質通過氧化陳化可以轉變為陳皮的藥效成分。

所以,橙皮又稱在中藥中稱為”黃果皮“,含有大量的維生素A,可作為健胃劑。橙皮很早就是中藥的一種,味辛微苦,入脾、肺二經,治咳嗽化痰。

橙子皮雖然不作為”陳皮“的原材料,但并不代表其沒有用途。在西餐料理中,就常有以橙子皮為烹飪的調味料,一般以鮮橙子皮碎為腌制時使用,可以起到祛腥的作用。

結論:按照生物學上看,橙皮的從化學成分和元素上是可以被做成“陳皮”,但由于橙皮的揮發油含量不多,而且內囊厚實,不方便陳化,也容易導致蟲蛀,即使曬干了做成“陳皮”也只有陳皮的樣子,實際上沒有陳皮獨特的香味和功效。

上文中提及的古時藥典中有“橘”,其實在古漢語的用法和含義中,“橘”是對各種柑橘類水果的總稱。這不難理解。

在語文課上讀過文言文的朋友相信都會記得古人說話,能一個字表達絕對不會使用兩個,加上古代水果的品種也沒有現代的零頭,因此出現了“以橘概全”的文字記錄。

而現代單字中的“橘”字,也并不代表某種水果,而“柑橘”則是對柑橘類水果的統稱。當我們使用橘子時,一般會加上“XX橘”,例如砂糖橘等用法進行特指。所以說“橘皮”就是“陳皮”,在字面上只是古代說法和現代說法不同罷了。

結論:古書藥典的“橘皮”就是“柑皮”,也就是“陳皮”,但現在特指的“橘子皮”,不作為特指陳皮的原材料。

橘子皮

“桔”字有兩個讀音,作“jié”時為桔梗,是一種淺藍色的“花”;讀作“jú”的時候為“橘子”的俗稱,也是一種大眾化的口頭說法,例如常見的金桔、年桔等等,也在民間有“吉利”的諧音,指小型柑橘的水果。

而在粵語中,“橘”和“桔”的讀音都是一樣的,所以人們在說話的時候搞不清“橘皮”和“桔皮”的區別。但一般來說,在南方還是北方,都沒有“桔皮”的說法。

同時,因為體型迷你的橘子(桔子)皮的實在是太小且薄,雖然在成分上跟柑皮有類似,但對于剝皮翻曬等環節來說,難以進行加工,也容易破碎,所以在新皮的產業鏈條上,沒有用橘皮進行加工陳化的需求。

目前以橘子皮為陳皮制作的,大多是一些農村地區的家庭自用,也是常見的烹飪調味品。

對于“橘桔柑橙”等等,由于各地方言和習慣的稱呼不同,有些常見柑橘的名稱常被混淆——溫州蜜柑,有時會被稱為無核橘、甜橘;四川的錦橙因果形長圓,在很多地區也被稱為“鵝蛋柑”;新會茶枝柑移植到粵西或者廣西地區就會變成大紅柑,口味由酸變甜;臍橙在很多地方又被貢橙等等。

結論:“桔”就是“橘”,但“桔皮”不是“陳皮”

廣東四會的“砂糖桔”,以“高鮮甜度”著稱

根據《中藥大辭典》里面說的,“柑樹”為蕓香科植物,其果實表皮曬干后,陳化三年以上,即可入藥。而可以作為陳皮原料柑,主要有以下幾種:

1、茶枝柑(新會柑)

2、甌柑(江浙柑)

3、四會柑(廣東廣西地帶)

4、冇柑(廣東福建地帶)

5、蕉柑(廣東、福建、臺灣)

雖然說在成分上絕大部分種類的柑皮都可以制成陳皮,但因為各種柑皮之間成分含量不一樣,所以并不能說所有柑皮都可以成為 “及格的陳皮”,而上述五種可以陳化的柑皮,由于品種的不同還需要分等級,陳化后的功效差異較大。

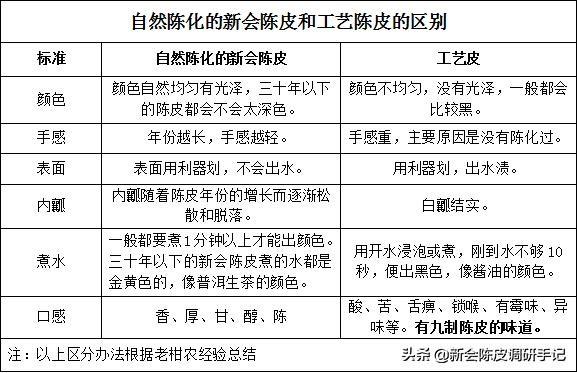

例如普通陳皮和新會陳皮之間的差異是十分巨大,在香味上、效果上也相差頗大,而道地的新會陳皮,在歷史上藥典記載中,無論從功效還是價格都比普通陳皮高出不少。

結論:“曬干后陳化3年以上的柑皮”就是“陳皮”

在我國的柑橘類水果分類也有數十種,名稱界限等等均不明確,導致了人們對于“陳皮”以及“柑橘皮”概念上的模糊,也直接導致了目前市場很多“陳皮”冒充“新會產”的情況。

因此,判斷自己購買的陳皮是否“正宗新會陳皮”,基本上是全靠廠家和商家自覺“上報”——他們說多少年,就是多少年,而且不接受反駁,你也無法檢測!

很多人也許會說可以用“碳14同位素”檢測啊,其實這些檢測也都是“萬年”為單位的計算的,區區一塊陳皮的年齡,也真是“殺雞使牛刀“!

高楠東