科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

平日讀書喜歡讀得比較快,可是徐風先生的《做壺》這本書,我卻讀得很慢。一是受紫砂壺制作這個“慢活”所影響,不由自主地慢了下來。二是被書中的的文字描述所吸引,會不時地回讀幾個字、幾句話,想象一下那個文字中的場景,用目光摩挲書中的圖片,體驗“玉覺

平日讀書喜歡讀得比較快,可是徐風先生的《做壺》這本書,我卻讀得很慢。

一是受紫砂壺制作這個“慢活”所影響,不由自主地慢了下來。

二是被書中的的文字描述所吸引,會不時地回讀幾個字、幾句話,想象一下那個文字中的場景,用目光摩挲書中的圖片,體驗“玉覺覺”的溫潤。

三是會拿出家里的紫砂壺,對照書本中的做壺過程,感受從一抔泥土到一件掌上珍玩的優雅變身。

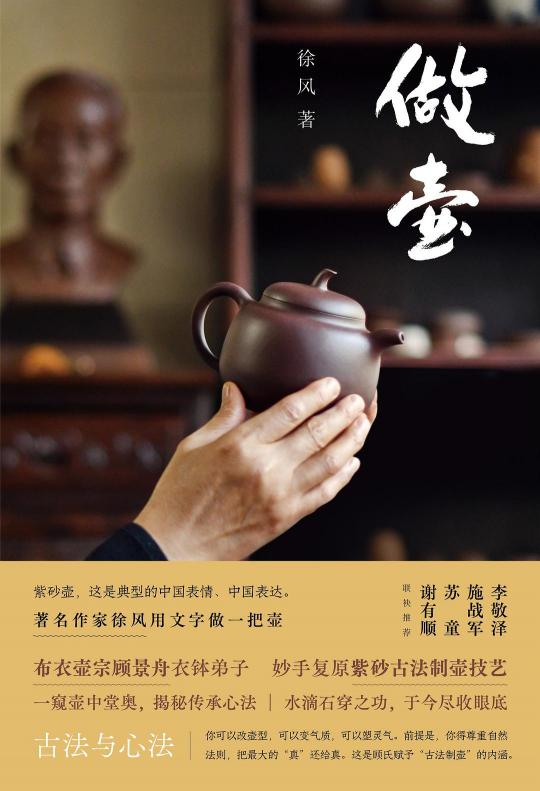

《做壺》(封面)

這樣,也就有了一些想法。

01 若要做好壺,功夫在壺外

陸游在84歲高齡時,寫給兒子的一首詩中說:“汝果欲學詩,工夫在詩外。”

不久之后,陸游離世而去,而這句詩作也成了留給后人的共同遺囑。不僅僅在學詩、寫詩,亦適用于做人做事等諸多方面。制作紫砂壺,尤為如此。

書中,以葛陶中先生制作一把茄段壺為緣,牽扯出了紫砂壺制作的經經緯緯,將一代紫砂藝術大師顧景舟在壺藝研究中的思想展現了出來,其核心內容就應該是“功夫在壺外”。

砂泥的準備過程,就是一個典型的例子。一般人想到紫砂壺,一定是看到其成型后的或古樸典雅,或清奇秀麗,或端莊敦厚,或造型別致。其實,無論怎樣的一把壺都是從泥土開始的。

且不說,制作紫砂壺的特殊礦土的尋找,就是找到后那一抔泥土的處理流程,也是足以令人嘆為觀止了。

伏土。錘泥。醒泥。收膏。

光是一團泥,師父顧景舟就讓葛陶中錘了三個月。

“姿勢不對,落點不對,聲音也不對。”這是在錘泥嗎?

這分明是在修煉啊!

《做壺》中,有靈魂一問:你有貌似“差不多”的礦土,行,你做壺吧。可塑性、透氣性之類且放一邊。你有文化底蘊、手藝史、飲茶史、風俗史的支撐嗎?

02 工欲善其事,必先利其器

一把精美紫砂壺的問世,除了壺手的修為、技藝和勤奮,工具也是必不可少的一大法寶。

而很多自己用來得心應手的工具,都是匠人們自己親自動手制作、打磨的。有看起來簡陋的,有看起來精美的,中心在于用起來有“手感”。

不會做工具,就不會做壺。關于做工具,書中有兩句話,印象深刻。

一句話:工具就是“手的延伸”。實際上,這是整個第三章的章節標題。

看到這里,一句話浮現在腦海。“登高而招,臂非加長也,而見者遠。”同樣反映了古人善于借助其他器物,延展自我能力,達到“天人合一”“物人合一”的智慧。

另一句話:用竹子做蓖只,光潤細膩還不算及格,手感上要玉覺覺的。

“玉覺覺”是方言,那個感覺就是溫篤篤、潤滑滑、圓嘟嘟、涼津津的老玉感覺。

僅僅是自己使用的一件工具而已,卻要將一段普通的竹子做出老玉的感覺,那是要將壺手的精氣神都要附著在其表,融入深層。這就是工匠精神的體現吧。

《做壺》第三章“手之延伸”詳細地講述了24件(套)制作紫砂壺常用的工具。這些工具大小各異,形狀萬千,質地迥異,卻有著一個共同的特征——讓手的功能得到最大程度的發揮。

03 美美方與共,佳作始乃成

費孝通先生80壽辰。在大家賀壽、研討問題中,費老講了一個16字箴言:“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”,很受眾人贊同,并在不同的情景中被廣泛引用。

《做壺》能夠得以出版,且廣受贊譽,也是“美美與共”的產物。

書中,葛陶中先生以顧景舟大師衣缽傳人的身份,親歷親為,用多年的底蘊、精湛的手藝、扎實的功底,從一抔泥土的處理開始,到一個完美茄段壺的誕生,讓紫砂壺古法制作這門絕學活了起來。

書中,著名作家、江南文化學者、紫砂文化研究專家徐風先生歷時數載,通過現場觀摩、體驗,對于紫砂史料進行研究提煉,以生動的文筆描述、深厚的語言功底,用語言描繪出了一把古法制作新壺的誕生過程。

古老絕技遇到妙手匠人,是雙方的福分;無言的陶藝與有聲的文字相融,便成就了一段佳話,令人往返留戀。

豆瓣讀書對《做壺》的推薦語如是說:“這本書是紫砂大師們不凡技藝的回顧和還原,更是對紫砂歷史、文化、精神以及最高級工藝的完整展示,具有大師級的范式價值和獨一無二的史料價值、傳承價值。”

04 結語

《做壺》作者徐風先生多年來致力于紫砂文化研究,被譽為當代紫砂文學的領軍人物。他有多部關于紫砂文化的作品以長篇小說、系列散文、文學傳記、影視作品等方式問世,廣受讀者好評。

其中,《布衣壺宗:顧景舟傳》更是深受贊譽,因為

“這本書寫了一個人,更寫了一種精神,一種追求。既是對顧景舟先生一生不凡藝術追求經歷的回顧,更是對這位藝術大師技藝德操風骨的一次朝拜。”

讀了《做壺》,再讀讀《布衣壺宗:顧景舟傳》,感知傳奇代代衍生的軌跡。

讀完《布衣壺宗:顧景舟傳》,再讀讀《做壺》,感知藝術生生不息的力量。

馬悅