科技改變生活 · 科技引領未來

<tfoot id="qeuqm"></tfoot>

科技改變生活 · 科技引領未來

毛主席的一生,素來都對生日看得很淡。他常說:“慶賀生日不會使人長壽,因此并無必要慶賀”,早在延安的時候,毛主席為許多人祝過壽,但向來卻拒絕別人為他做壽,因此,毛主席就曾在黨內定下規矩:禁止給領導人祝壽。

為了以身作則,率先垂范,毛主席每次生日過得都非常簡單,往往一碗清湯面就能權表生日“大宴”,最好的時候,一桌湖南本地特色菜就是上等的做壽“盛宴”,且生日當天,毛主席也鮮有請人前來赴宴給他過壽。

然而,1959年12月26日,在他的66歲生日上,毛主席卻破天荒地第一次“大辦”了一場壽宴,備好了5菜1湯,還邀請了7人前來赴宴,最后,他老人家卻痛心的只喝了一碗燕麥粥。

這其中的心酸過往和感人內幕,讓半個多世紀后的我們,至今依然能夠感觸到那個時代下,偉人心憂天下的情懷和德懷萬民的高風亮節。

撥開歷史的迷霧,透過毛主席過壽,讓我們一起來感受下偉人毛主席心系黎民蒼生的偉大情懷。

1893年12月26日(清光緒十九年農歷十一月十九),毛澤東生于湖南湘潭縣韶山沖。

按照中國人的傳統習俗,幼年時代,毛澤東的生日都是在家人的陪伴下渡過,過法并無特別之處。因為,他的父輩是農民,家境并不富裕。

以至于在1936年,毛澤東接受美國記者斯諾訪談時,仍記憶猶新地說:

“我父親是一個貧農,年輕的時候,因為負債過多而被迫當兵。他當了很多年的兵。后來,他回到我出生的村子,通過做小買賣和別的營生,用心節約,積下一點錢,買回了他自己的田地。這時我家成了中農,擁有十五畝田地。這些田地每年可以收六十擔谷。一家五口,每年食用三十五擔——即每人七擔左右——有二十五擔剩余。利用這個剩余,我父親又積蓄了一點錢,過了一段時間又買了七畝地,這就使我家具有富農的地位了。我們當時每年可以收八十四擔谷。”

盡管在毛澤東出生后,家庭經濟狀況在父親毛順生的努力下,方才漸漸有了起色,然而,毛澤東的幼年時代大部分卻都在外祖母家度過。

外婆家館藏了大量圖書,而八舅文玉欽又開設蒙館教讀子弟,文氏家族濃厚的書香氛圍深深影響了幼年時期的毛澤東,使得毛澤東逐漸養成了良好的閱讀習慣,加上他聰慧過人、記憶出眾,毛澤東很快練就了善讀書、會讀書的本領。

16歲那年,父親毛順生打算把毛澤東送到縣城米鋪當一名學徒,好將來繼承毛家的米鋪生意,但此時的毛澤東外出求學決心已定,在眾人的“游說”下,毛順生同意了毛澤東外出求學。

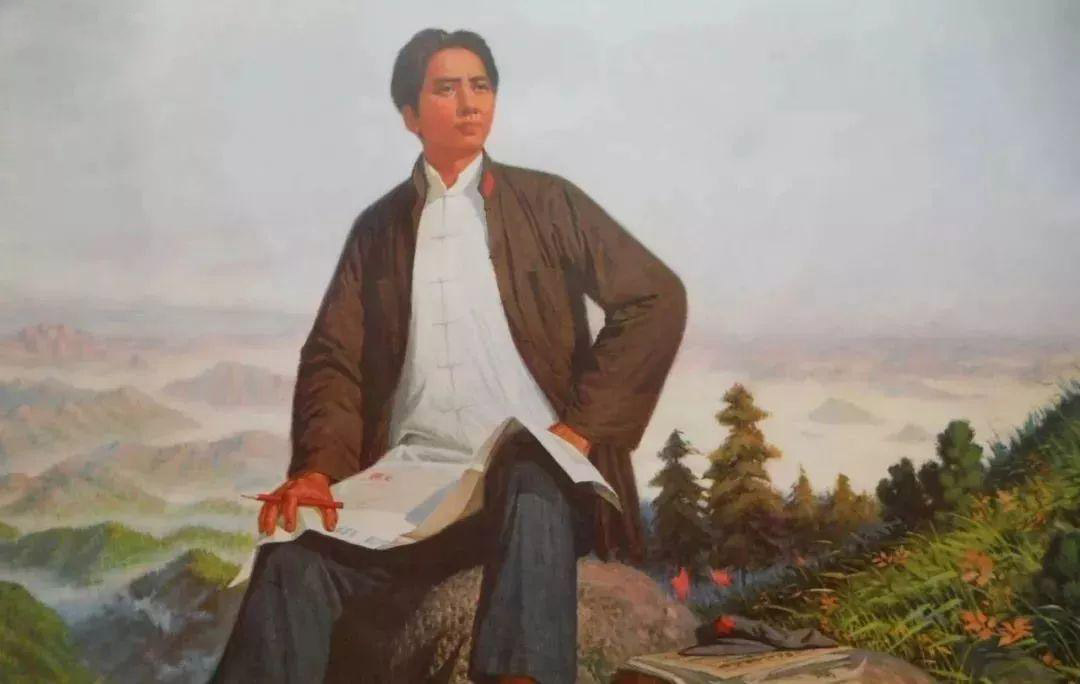

也就是在那一年,16歲的毛澤東,走出了韶山沖,邁向了更為寬廣的天地。臨行前,毛澤東將一首氣勢磅礴的七言絕句悄悄藏在了父親的賬簿里:

孩兒立志出鄉關,學不成名誓不還。

埋骨何須桑梓地,人生無處不青山。

此后的毛澤東,當過兵、求過學、辦過學會、做過北漂、組織過工農運動、創建過革命根據地、成為中央領導人......,從1910年韶山沖走出來,到1943年,在長達33年的時間里,毛澤東不是領導武裝斗爭,推翻壓在人民頭頂上的“三座大山”,就是總攬全局,決策、指揮抗日戰爭和解放戰爭。

在他的腦海里,晝夜思考的只有人民和革命,那時候的毛主席為了給窮人打下一座屬于自己的江山披星戴月、夙興夜寐。每天長達十七八個小時的超負荷工作,早已讓他養成了終生難離安眠藥的習慣。

就連工作的時間都自覺不夠,在戎馬半生的革命事業中,毛主席哪里還有時間給自己過生日啊?

直到1943年,抗日戰爭進入戰略反攻階段,心情大好的毛主席此時又恰逢他的50大壽,黨內同志便紛紛提議要給毛主席過壽。

50歲是大壽,按說,理應好好慶祝下,更何況,毛主席從1910年,離開湖南韶山沖后,從未過過一天的生日,黨內同志認為心懷天下的毛主席不僅要隆重地大辦50大壽,而且還要以此為契機,全力宣傳“毛澤東思想”。

于是,時任中共中央宣傳部副部長的凱豐同志將這一計劃報告給了毛主席,可毛主席看到了凱豐的報告后,第一時間便否決了凱豐等同志的建議。

毛主席認為:共產黨的領導人不能做這類事,何況又在國難當頭、民族危亡之時。經過認真考慮,他在當年的4月22日給凱豐回函說:“生日決定不做。做生日太多了會生出不良影響。目前是內外困難的時候,時機也不好。”

其實,當時黨內很多領導同志都不做生日,毛主席作為中央領導人明確表態不帶頭辦壽,除了擔憂“生出不良影響”,實際上,有些話他并沒有明說。

眾所周知,婚喪嫁娶、做壽之類的,往往是重要的交際平臺。如果他帶這么一個頭,那么上行下效,難免有人借機拉關系。若是有人借機斂財,敗壞風氣,長此以往,就問題嚴重了。

毛主席畢生除了致力于探索革命的道路,爭取民族獨立和國家富強,革命勝利后,他思考最多的還是如何保住人民民主專政的江山。

為此,在1945年的“窯洞對”中,國民參政員黃炎培向毛主席提出了如何避免“其興也勃焉,其亡也忽焉”的政權興亡規律?

毛主席滿懷信心地回答:“我們已經找到新路,我們能跳出這周期律。這條新路,就是民主。只有讓人民來監督政府,政府才不敢松懈。只有人人起來負責,才不會人亡政息。”

可話說起來容易,要做起來何其難哉!讓人民來監督,也得首先“打鐵還需自身硬”,黨內沒有一個風清氣正的環境,領導人沒有率先垂范,人民監督又豈能行得通?

因此,飽讀史書的毛主席,深知這其中的利害關系,因此,在做壽問題,他嚴格約束自己,不帶頭辦壽,從根源上杜絕因祝壽引發的腐敗苗頭。

沒想到,毛主席這一承諾就整整堅持了16年,直到1959年66歲的大壽時,他的這個規矩才被打破。

毛主席66歲大壽打破了他多年以來奉守的領導人不辦壽的“清規戒律”,有著非常復雜的時代背景。

上個世紀50年代末60年代初,中蘇關系開始出現裂痕,蘇聯提出要在中國領土上搞“長波電臺”和“聯合艦隊”,對于蘇聯公然踐踏新中國主權的要求,自然遭到了黨中央的拒絕。

毛主席無不氣憤地直戳社會帝國主義蘇聯的本性:“事實上同蘇聯鬧翻是1958年,他們在軍事上控制中國,我們不干。”

中蘇交惡后,蘇聯單方面撕毀了同我國簽訂的600個合同,并決定從1960年7月28日到9月1日撤走全部在華專家1390名,同時終止派遣專家。蘇聯的這一言而無信的做法,令當時我國的社會主義事業建設蒙受了巨大的損失。

也就在此時,忽視經濟客觀發展規律的“大躍進”和“人民公社化運動”在全國蔓延開來,“高指標、瞎指揮、浮夸風”等現象泛濫成災,大量的人力、物力、財力被浪費的同時,人民群眾的生產積極性也受到了嚴重挫傷,國民經濟比例嚴重失調,社會生產力呈現了快速的衰退。

然而,人禍尚未過去,天災又交迭而至。1959年底又是“三年自然災害”擴展蔓延的一年,持續多年的嚴重干旱災害席卷了主要產糧區河南、山東、四川、安徽、湖北、湖南、黑龍江等省區,糧食大幅度減產,各地餓殍無數,黎民百姓在饑餓的死亡線上苦苦掙扎。

由于嚴重的旱情波及了大半個新中國,全國的災情經過層層瞞報后,到了毛主席那里就大打折扣了,毛主席也察覺到了災情的嚴重。

而且,由于災情的不斷加重,很多河流甚至都出現了斷流。據毛主席的貼身衛士李銀橋撰寫的《在毛澤東身邊十五年》披露:

1959年國慶節后,毛主席立刻南下視察。專列開入山東時,沿途土地龜裂,到處都是白花花的鹽堿地。進入安徽后,情況更糟糕,大田里看不見豐收的莊稼,卻插著一堆一堆的紅旗。毛主席一路凝視默想,一支煙接一支煙地抽。

他長長吁了口氣,喃喃道:“天災人禍啊!”,他的眼圈紅了......車到合肥市正是晚上,整座城市黑沉沉一片,不見燈火,不聞笑語。地方黨政負責人匯報,合肥地區是靠水力發電,由于長江水流枯竭,只剩主航道有點水,已經無法發電。

毛主席實地視察,猛然察覺災情已經很嚴重了,尤其是當他看到了新中國當下的艱難處境,痛心之下,心中非常憂慮,為此,他說:“全國人民都在定量,我也應該定量,是不是肉不吃了?你們愿意不愿意和我一起帶這個頭啊?”

于是,在毛主席給自己定下了不吃肉、不吃蛋、吃糧不超過定量的標準。

然而,全國的災情遠比自己想象中的要嚴重得多。

到了1959年冬天,全國各地因災死亡的報告如雪花片地向毛主席飛來,可在毛主席身邊總有人在粉飾太平,以至于毛主席根本無法弄清楚真實的情況。

全國因災死亡人數到底怎樣?“大躍進”要不要再搞?“人民公社”還要不要進行下去?他心里沒有底。再派人下去得到的恐怕又是粉飾太平的瞞報數據,該派誰去呢?

毛主席憂國憂民的心境,此時早已讓他食不甘味,夜不能寐。正當他陷入兩相矛盾之際,他的66歲生日到了,于是,毛主席便決定以“大辦”壽宴為名,表面是召見身邊信得過的人前往赴宴,實則是讓他們秘密趕往全國各地調查,以據實向他直接匯報情況。

其實,所謂的“大辦”壽宴也只有簡簡單單的5菜1湯,即奶湯魚頭、扒羊肉、干煸豆角、炒瓢兒菜、小干魚、炒腌芥菜,主食是紅豆米飯。

不過,放在當時黨內全體都不吃肉、不吃蛋、吃糧不超過定量的背景下考察,毛主席66歲生日也算得上是場“盛宴”。

毛主席不光張羅好了5菜1湯,他還對值班衛士封耀松說:

“你去把子龍、銀橋、高智、敬先、林克和東興叫來,今天在我這里吃飯”(《在毛主席身邊十五年》)

當天下午,7人跟毛主席圍坐在了一桌,毛主席心情沉重地抬起筷子和大家吃了幾口再也吃不下去了,他聲音蒼涼、眼神凌厲地看著在場的7個人說:

“現在全國遭災,有的地方死人呀,人民公社、大食堂,到底好不好?群眾有什么意見?正確的情況搞不到……”(《毛澤東生活檔案》)

而據毛主席的衛士李銀橋回憶,在毛主席66歲生日當天:

“毛主席說:‘現在老百姓都遭了災,你們都去搞調查研究,那里到底有什么問題啊?把情況反映上來。’毛主席的聲音沉重緩慢,停頓了一下又說:‘人民公社,大辦食堂,到底好不好?群眾有什么意見?告訴我,要講實話。’”(《在毛主席身邊十五年》)

毛主席于是直接秘密指派7人奔赴重災區河南進行實地考察,囑咐完畢后,毛主席的目光忽然變得非常銳利,聲音也開始變得嚴厲了起來:“要講實話,不許說假話,不許隱瞞欺騙!”

李銀橋和眾人用力點了點頭:“主席,我們講實話。”

毛主席確實難以得到真實情況。據毛主席的衛士封耀松回憶:

毛主席伸出一只手,撫著封耀松的后背說:“小封,我不放心哪。他們許多事瞞著我,我出去到哪里,他們都能做準備。你們要下去,你們能看到真實情況,要告訴我真實情況……”(《毛主席和他的衛士封耀松》)

7人承載著毛主席的殷殷重托,在惴惴不安中陪同毛主席渡過了66歲的生日,不過,當天雖然對久未食肉的工作人員而言菜肴可口,但他們7人的心情也跟毛主席一樣顯得非常的沉重,畢竟此時,成千上萬的人在災情的生死邊緣苦苦掙扎,毛主席和他的7名貼身工作人員又怎么吃得下去呢?

當天夜里,衛士封耀松見毛主席下午幾乎憂心得吃不下飯,于是,他用電爐給毛主席煮了一碗麥片粥,勸說毛主席喝下去然后睡一覺。

“睡不著啊!”毛主席聲音悲涼,“全國人民都遭了災,我哪里能睡得著啊!”,毛主席又禁不住給封耀松、李銀橋講起了當年紅軍吃樹皮、啃草根的斗爭生活,毛主席說著說著聲音愈發地悲涼,他說:“人不應該自私自利,為自己干活就有勁兒,為人民服務就缺少熱情和干勁兒”

頓了頓,良久毛主席嘆息道:“人類有幾千年的私有制,要改變私有觀念是很難很難的啊!越是難我們越要做,否則,還要我們共產黨人干什么?”

話說到這里,在衛士的勸告下,毛主席端起一碗燕麥粥痛心地喝了下去,似乎這一刻又讓他老人家想起了長征時的困苦,想到了共產黨人披荊斬棘的坎坷之路。

毛主席第一次借用“大辦”66歲生日這頓壽宴,便秘密派出了7人前往災區調研,經過貼身工作人員們的調研實際情況,毛主席果斷發出了解散大食堂的指令,并對政策和新中國的未來作出了更深刻的反思。

終其一生,毛主席為了民族獨立和國家富強奮斗畢生,究其畢生,他實在是為革命、為新中國付出太多太多,光是為了革命,他的妻子、兒子、侄子、弟弟等6口人全部犧牲,如果把毛主席犧牲的親戚朋友算在一起,其數量更是驚人,而犧牲掉自己的生日,帶頭表率全黨全國,偉人憂國憂民憂天下的情懷,時至今日依然讓人肅然起敬。

毛主席離開我們至今已經整整44年了,但他的偉大人格魅力卻并沒有就此消弭,反而愈發值得后世高山仰止,永遠緬懷。

謹以此文紀念毛主席!人民的好領袖毛主席!人民永遠愛戴您!

文章內容參考《毛澤東生活檔案》、《毛主席和他的衛士封耀松》、《在毛主席身邊十五年》等當時毛主席的衛士封耀松、李銀橋等人的回憶錄,內容翔實可靠,有據可查,以饗讀者。

我是歷史偵查處,下期精彩內容,我們再見,想要了解更多精彩內容,敬請訂閱公眾號歷史偵查處

李俊