科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在新疆焉耆方言中,說一個人的穿著

有很多有趣的詞語

比如“長三片短四片”和

“披了個麻袋片子”

是用來形容一個人穿著不得體

像是身上隨便披了三四片布料

或者披了麻袋就跑到了街上

還有說“穿得展展地”

這是用來形容一個人穿著體面的

有干凈齊整之意

其實“穿得展展地”是循音找字之誤

它是從“穿得襸襸地”而來的

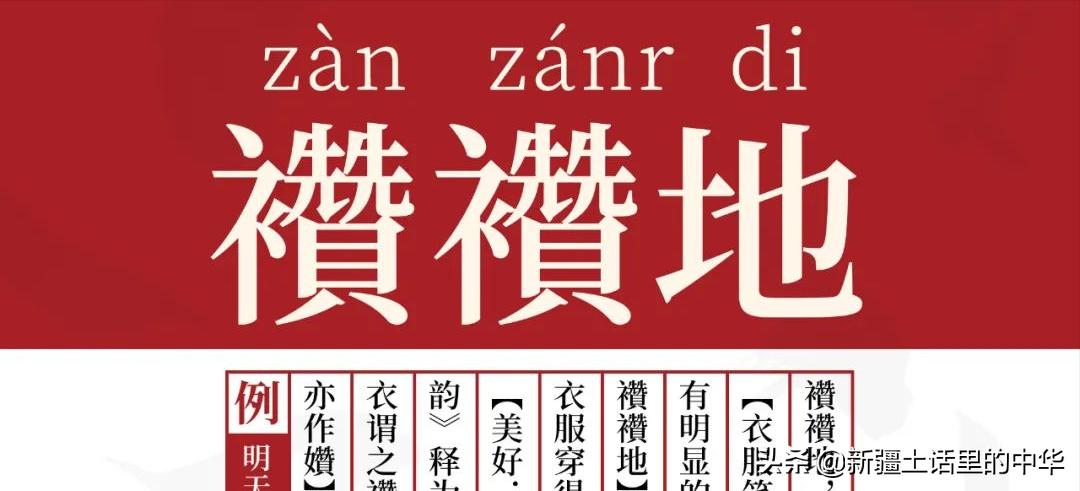

襸襸地,新疆焉耆方言音讀為【zàn zánr di】

指“衣服筆挺鮮亮的樣子”

第二個“襸”字發音有明顯的兒化音

可單用為“襸”

也可疊用“襸襸地”、“新襸襸”

如:“她今兒個這一身衣服穿得襸啊!”

“人家身胚子長得苗條,

再素的衣裳傳上都襸襸地。”

襸,本音讀為【zàn】

其一指“美好;妍麗”

其二指“鮮艷的衣服”

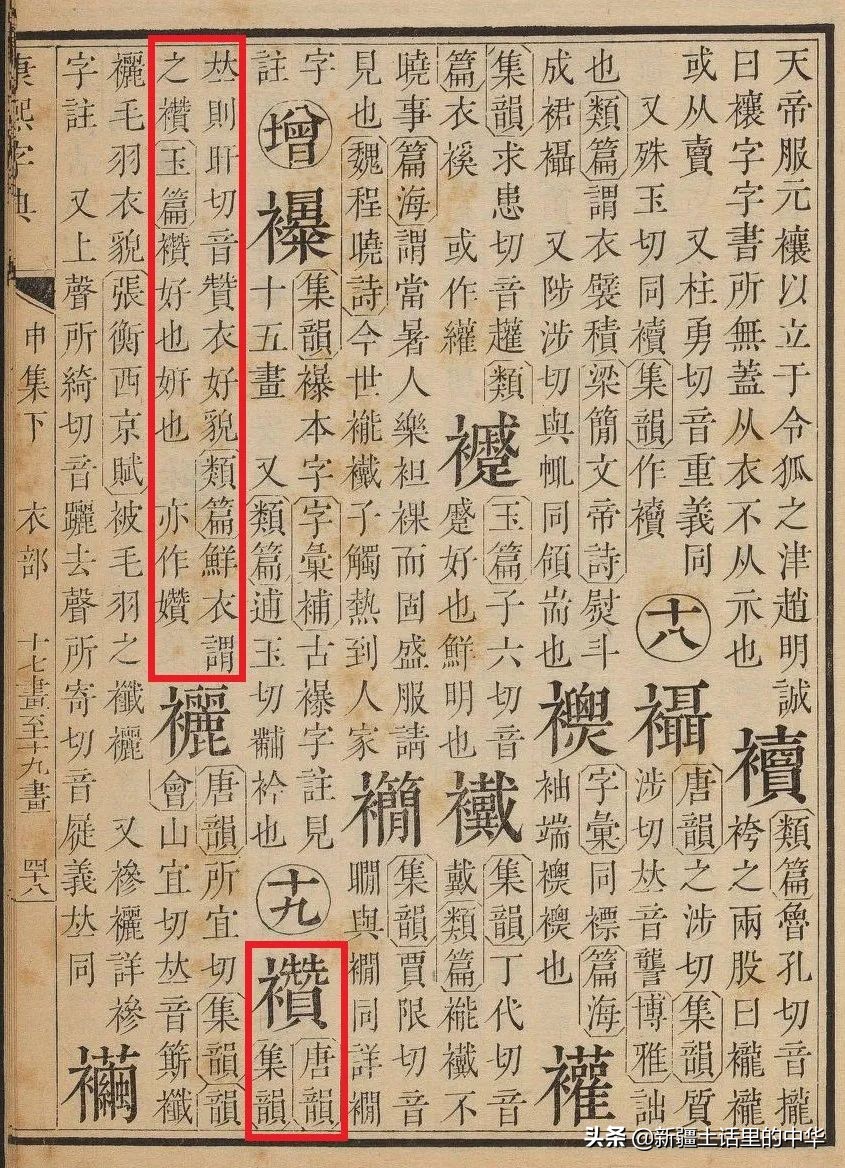

《集韻》釋為:“襸,衣好貌。”

《類篇》釋為:“鮮衣謂之襸。”

《玉篇》釋為:

“襸,好也,姸也。亦作?。”

《廣韻》釋為:“襸,衣好兒。”

唐初經學家孔穎達

在《春秋左傳正義》中寫道:

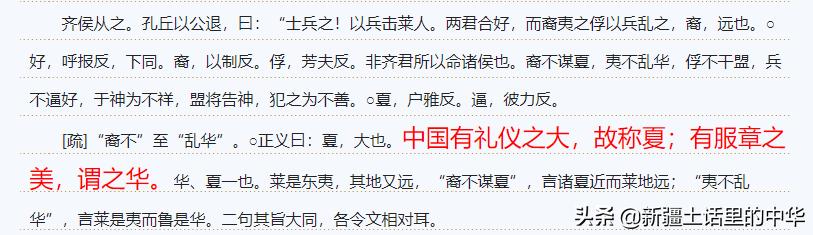

“中國有禮儀之大,故稱夏;

有服章之美,謂之華。”

中國自古就被稱為“衣冠上國、禮儀之邦”

追求美是人的天性

衣冠于人,如金裝在佛

其作用不僅在遮身暖體

更具有美化的功能

幾乎是從服飾起源的那天起

人們就已將其生活習俗、審美情趣

色彩愛好,以及種種文化心態

都沉淀于服飾之中

構筑成了華夏服飾文化精神文明內涵

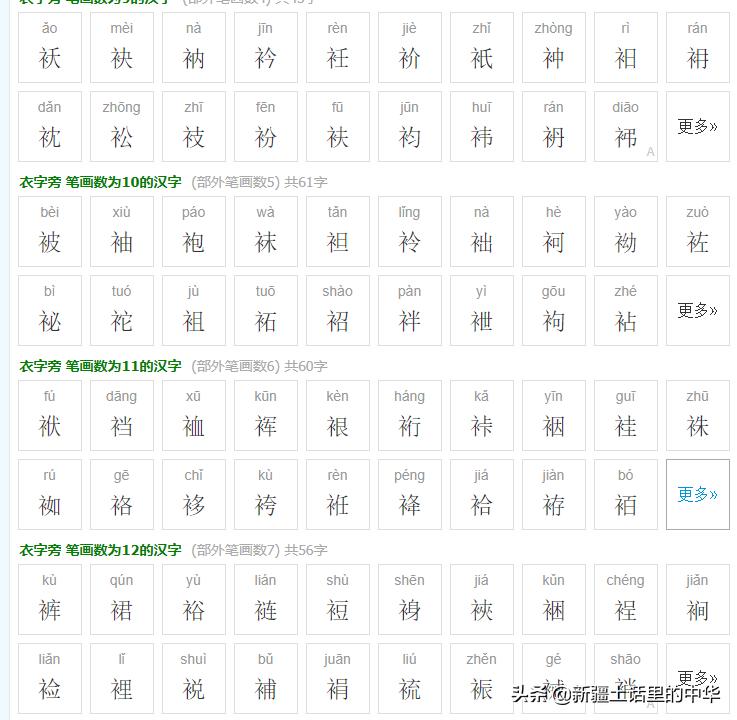

隨便翻開一本字典

衣字旁的漢字都是密密麻麻

通常衣字旁的“衣”在字左邊時變作“衤”

如:襯、衫、袖、裙、被、襸

在字下邊時仍作“衣”

如:袋、袈、裘、襲

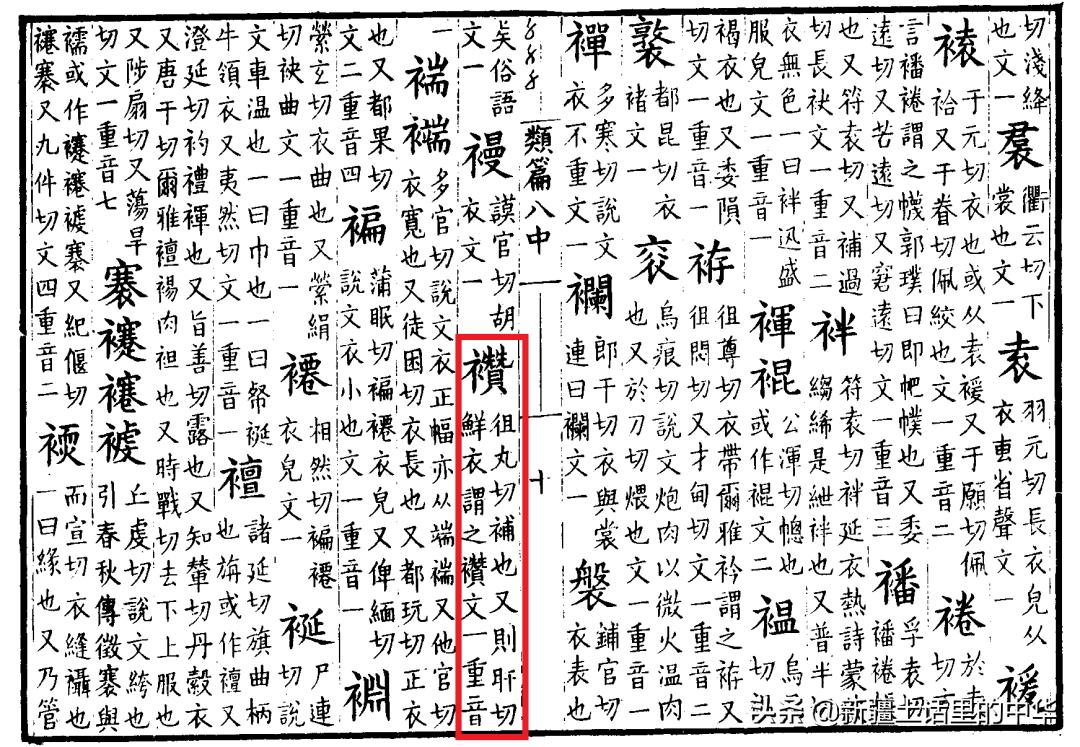

與“衤”相近的偏旁是“礻”

是由“示”變形而來,音同“示”

“示”是“神”的本字

從“示”的字,一般與祭祀、祈福有關

比如“神、社、祛”等

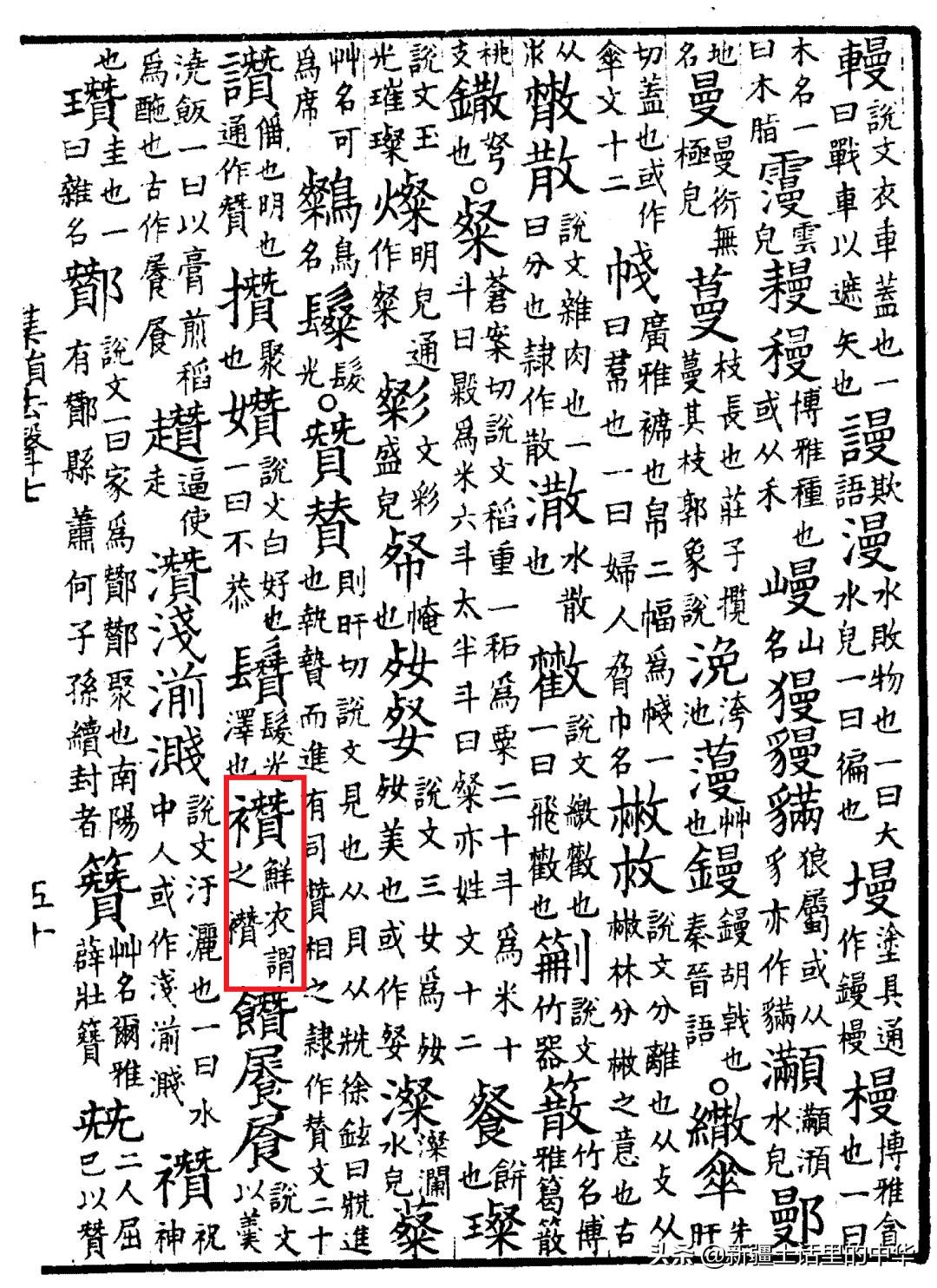

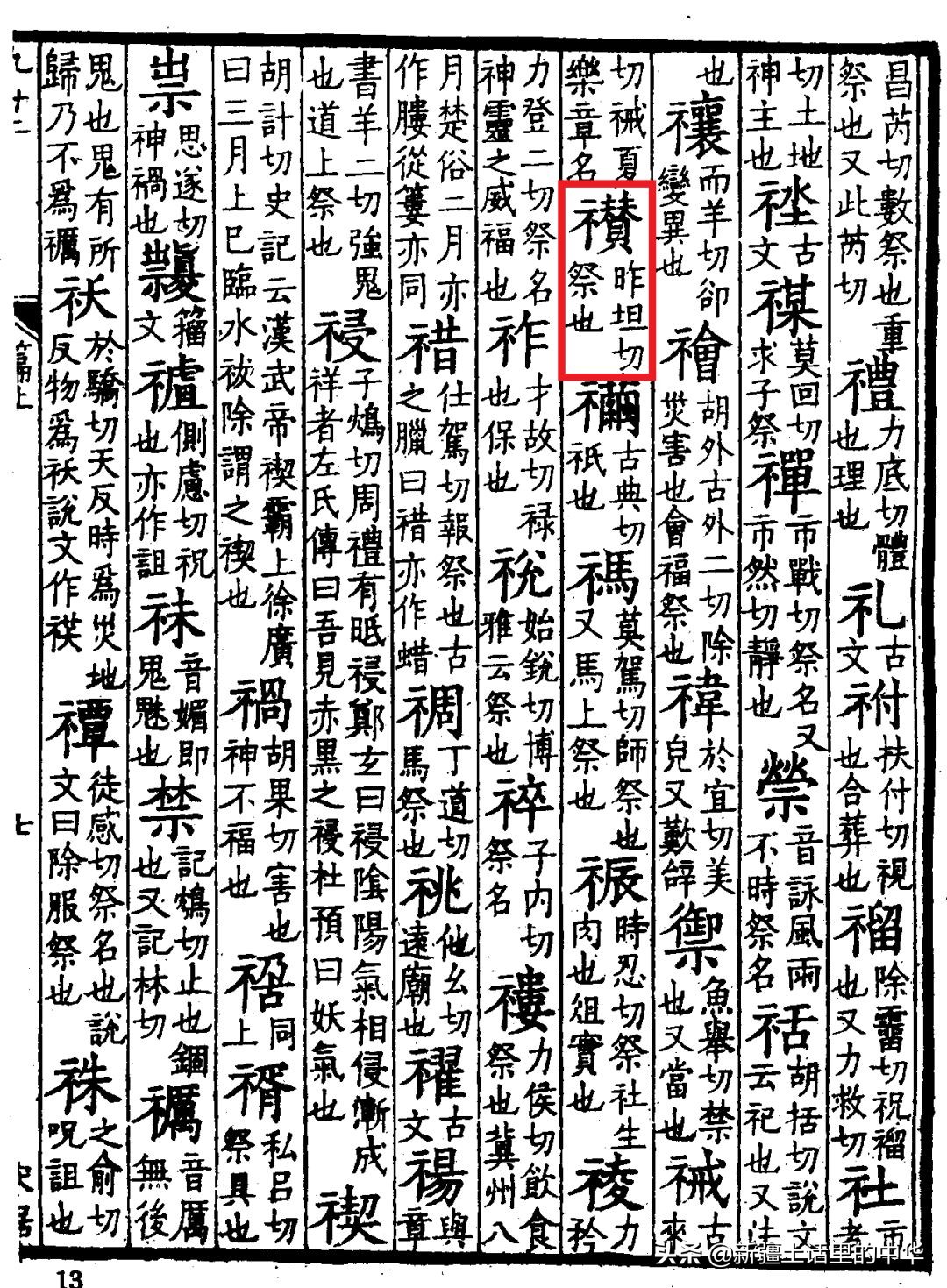

礻+贊=禶,讀音為【zàn】,指“祭祀”

《廣韻》釋為“祭名”

《集韻》釋為“祝神也。”

襸和禶,這兩個字一筆之差

一個指衣服,一個指祭祀

何書一