科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

曾子曰:“吾日三省吾身。為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習(xí)乎?”曾子為人老實忠厚,對學(xué)問也特別能夠下功夫。孔子曾經(jīng)評價他,“參也魯”,意思是曾參憨憨的。他沒有顏回那么聰明,也沒有子貢那么會說話,但是他說的東西,往往很有力量。曾子說自己每天要反思自己三次,關(guān)于“三”,你可以理解成三次,也可以理解成多次。

你經(jīng)常要問問自己,因為一個人最怕的是不會反身自問。《思辨與立場》提醒我們批判性思維是非常重要的。批判性思維的最高境界,是對自己的行為進(jìn)行批判性的反思。如果一個人缺乏批判性思維,每天生活在慣性中,他只能用舊習(xí)慣去延續(xù)生活。

大多數(shù)時候,人們只審視他人,詬病他人,認(rèn)為別人做事不對,不值得反思,整天挑別人的毛病,卻從來不愿停下來反思自己。曾子用這句話,直白而全面地詮釋了批判性思維。一個人,應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性地停下來問自己幾個問題:我還有初心嗎?我是不是在做我之前想做的事?我有沒有變成一個連自己都討厭的人?

曾子的三個問題,第一句“為人謀而不忠乎”是關(guān)于事業(yè),第二句“與朋友交而不信乎”是關(guān)于人際關(guān)系,第三句“傳不習(xí)乎”是關(guān)于修養(yǎng)。我們將這個道理稍微變通一下,就是“樊登讀書”所推薦的三類書:事業(yè)、家庭、心靈。一個人在事業(yè)、家庭、心靈這三個層面,要不斷地問自己。在事業(yè)層面:“為人謀而不忠乎?”

什么叫忠?盡心竭力。盡心竭力有一個前提,這是我從增蔦屋書店學(xué)到的。增田宗昭的經(jīng)營理念是,書店不僅僅是賣書的。在蔦屋,不管是一樓的書店,還是二樓的電影區(qū)、音樂區(qū),都會專門配有接待員。接待員要結(jié)合每一位顧客的需求,找出對顧客而言有價值的商品,進(jìn)行選擇、提案。尤其對書店的店員而言,他們不只是普通的售貨員,還是店面的“編輯”,要用自己的思想去與顧客互動。

那么,你在完成領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)時,怎么算是盡心竭力呢?每天晚上加班加到吐血,這是盡心竭力嗎?當(dāng)然不是。盡心竭力并不是瘋狂地加班,而是透支自己。你萬一過勞死,公司還得賠償,兩敗俱傷。盡心竭力的核心,是帶著思想工作。很多人工作久了就麻木了,每天流水線式地操作。倘若有一個人想的卻是:“我怎么把這事做得更好?”這才叫做忠心。忠,就是你能不能夠站在老板的角度去思考,理解老板讓自己干一件事的目的是什么。就像稻盛和夫在公司里被冷遇的時候,老板讓他掃地去。哪怕只是掃地,稻盛和夫也不允許自己機(jī)械化地?fù)]動掃把,他每天都在琢磨怎么能夠掃得更好,怎么能效率更高,把地掃得更干凈,他甚至發(fā)明了好幾個掃地的工具。這就叫好員工。

“為人謀而不忠乎”的核心是,一個人是不是帶著思想在工作,你是不是每天真的替老板在思考問題。不要聽老板怎么說,而要觀察老板到底想要什么;不要盲目地給顧客推薦商品,而要給顧客真正想要的東西。這才是一個有思想的人應(yīng)當(dāng)做的事情。

大家都可以經(jīng)常問問自己:是不是帶著思想在工作?為什么很多人會覺得“上班的心情像上墳”呢?因為他們只是日復(fù)一日地完成別人的要求和指令,自然會既無趣又疲憊。而當(dāng)你真的開始帶著思想去工作,去不斷地思考,設(shè)身處地地替老板和公司考慮問題,甚至考慮對社會的責(zé)任時,那么你一定會在工作中感到愉快,因為在這個過程中,你能夠找到自我價值。

在人際交往方面:“與朋友交而不信乎?”跟別人交往要保持信用。大部分人會覺得自己在這方面沒問題,覺得自己即便別的地方不完美,但是守信還是能做得到的。可講信用真的那么容易嗎?

一個人想要守信用沒那么容易。我反省自己就不是一個特別守信用的人。在很多情況下,我做不到完全守信用。

第一,可能是不想做,答應(yīng)別人的時候,只是因為不想丟掉面子而表面上答應(yīng),對別人說“行”,后期再找一些借口推掉這件本不愿意做的事,告訴對方:“哎呀,不行,時間不允許。”

第二,可能是你答應(yīng)了別人的事,卻做不到。我有一個朋友,創(chuàng)業(yè)之初壯志滿懷,跟我說:“我到時候給你買輛奔馳。”我旁邊的一個朋友開玩笑問:“那我呢?”他說:“我給你買輛寶馬。”說這些話的時候,可能是出于好玩。但干了這么多年,他也沒創(chuàng)業(yè)成功,后來見面,只要聽到“奔馳”“寶馬”,他就敏感得抬不起頭來。

第三,可能是很多人體會不到的,就是以為自己遵守了承諾,以為自己做到了。這涉及一個雙重標(biāo)準(zhǔn):你用自己的標(biāo)準(zhǔn),覺得自己盡心盡力、仁至義盡。但是每個人對事情的理解是不一樣的,你竭盡所能,對方卻覺得你其實沒做到。我們千萬不要過高地估計自己的信用。當(dāng)你對自己的信譽(yù)值估計過高時,就會覺得很痛苦,覺得在這個世界上,只有自己守信用,別人都做不到。

人和人之間的關(guān)系是復(fù)雜而微妙的,大部分的人會遇到不想做、做不到或者以為能做到的事情。比如,父母承諾對孩子好,但只是用他們自認(rèn)為好的方式對孩子,并且覺得自己已經(jīng)付出了所有去滿足孩子。但孩子呢?他覺得父母扼殺了自己的獨立性,控制了自己的夢想。“與朋友交而不信乎?”值得天天問自己一次。比如,我反思自己在跟他人相處的過程中就沒有做到有節(jié)制地承諾。

中國古代有句話,叫“極喜時莫與人物,極怒時莫與人書”。這句話反映了人的共性。人們經(jīng)常在高興的時候,就許諾別人東西,之后卻無法做到;在特別生氣的時候,發(fā)信息罵人,或者發(fā)朋友圈宣布跟誰決裂,一旦發(fā)出去就收不回來了。所以,再高興,也不要輕易許諾會贈予別人什么東西;再憤怒,也不要發(fā)表沖動的言論。

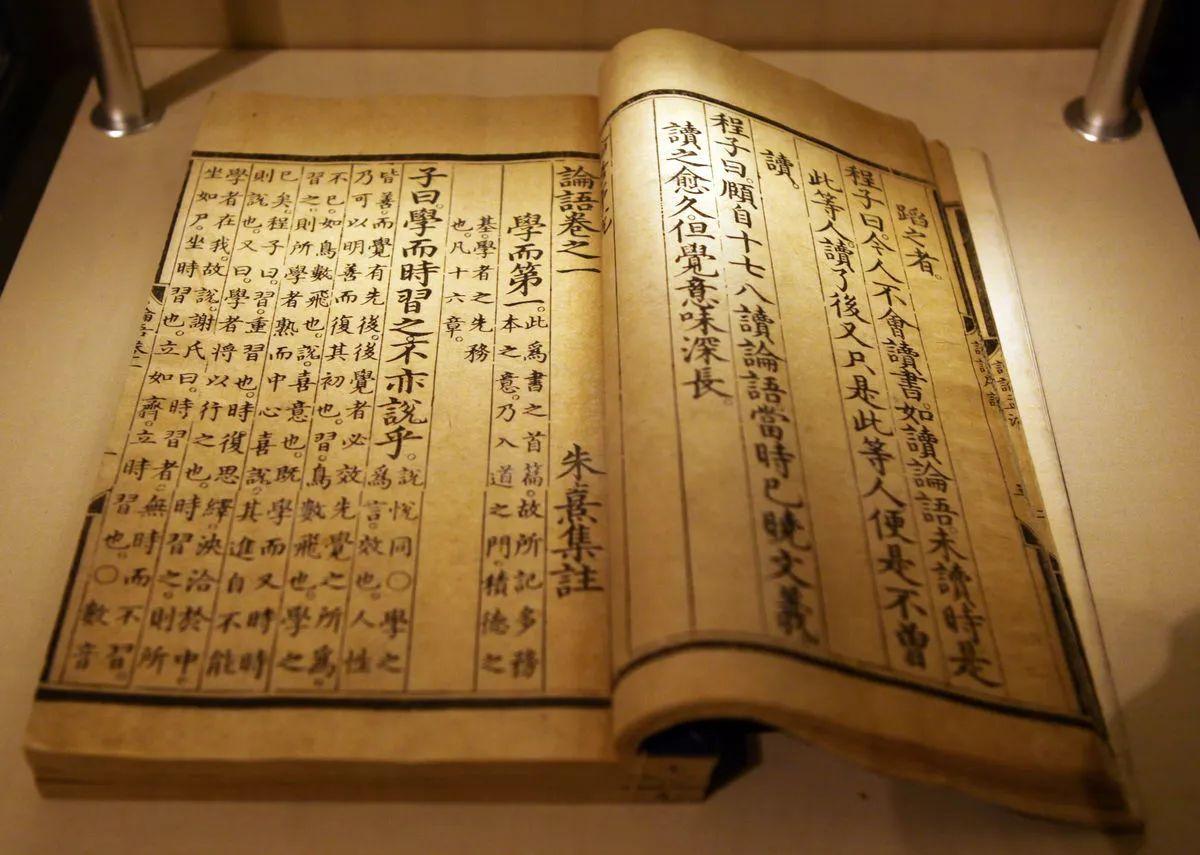

“與朋友交而不信乎”,值得反躬自省。“傳不習(xí)乎”存在兩種解釋。一種解釋是“孔夫子教給我的知識,我有沒有努力去做”。這種解釋和前面的“學(xué)而時習(xí)之”是相關(guān)聯(lián)的。“學(xué)而時習(xí)之”是孔子對學(xué)生的教誨,而孔子教給了學(xué)生這么多知識,學(xué)生并沒有學(xué)習(xí),就叫作“傳不習(xí)”。

我個人認(rèn)為曾子這句話可能還有一個更好的解釋。因為曾子是個著名的老師,他教的學(xué)生可能不比孔子少,甚至孔子的孫子子思就是跟著曾子學(xué)習(xí)的。曾子說“傳不習(xí)乎”是對老師的一種要求

老師給學(xué)生傳授那么多內(nèi)容,也要反思自己有沒有做到。有的老師傳授的東西和自己的行為是有天壤之別的,在講臺上義正詞嚴(yán),講臺之下卻不能自律。如果一個人能夠把自己所教授別人的東西用來約束自己,每天不斷使用它、體會它,就會成為一個好老師。不要覺得“我沒有做老師,我只是一個普通人”,要知道每個人都是老師,每個人都在影響別人。比如對父母而言,他們也是自己孩子最好的老師。那么,父母就應(yīng)該反思一下:“我在影響孩子的過程當(dāng)中,對孩子提的要求,我做到了嗎?讓孩子不許說謊、少打游戲,讓孩子跟別人友愛,要和別人分享,我做到了嗎?”如果大人教給孩子的東西,自己首先能做到,那就相當(dāng)了不起,是近乎完美的人了。

同樣,當(dāng)一個領(lǐng)導(dǎo)對下屬提出某種要求時,也要反思自己做到了沒有。一本書叫《哈佛商學(xué)院最受歡迎的領(lǐng)導(dǎo)課》。書中提醒領(lǐng)導(dǎo),要求員工做到的事,自己必須先做到。領(lǐng)導(dǎo)要成為員工的楷模,因為你一旦成為管理者,立刻就會變成團(tuán)隊里的大猩猩,你的一舉一動都會被員工放大很多倍。

曾子的這三問,我稱為“靈魂三問”。我們每天要問問自己,在事業(yè)上,有沒有帶著思想去好好工作;在人際關(guān)系上,有沒有言而有信,有沒有努力做到理解他人,站在對方的立場去思考;在修養(yǎng)方面,能不能用對別人的要求來提醒自己讓自己變得更好,既傳又習(xí)。

王陽明有一部著作叫《傳習(xí)錄》,書名就出自“傳不習(xí)乎”。從《傳習(xí)錄》的內(nèi)容上來看,也更偏重于對自己的修煉。《傳習(xí)錄》所記錄的,就是王陽明怎么把學(xué)到的和思考到的理論,在他的生活中一點一滴地使用起來,做到知行合一。

所以,關(guān)于“傳不習(xí)乎”,我更傾向于認(rèn)為是一個人教給別人的東西,自己有沒有不斷地使用。當(dāng)然,“老師教給我的,我有沒有用”與“我教給別人的,我有沒有用”這兩者之間并不矛盾,只是后者更偏重于對自我行為的反思。曾子著名的三問,也足以成為我們的家訓(xùn)。“為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎”,可以成為一個家庭對孩子人格進(jìn)行熏陶的訓(xùn)誡。

在我小時候,家里掛著諸葛亮的“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠(yuǎn)”。而現(xiàn)在,我建議讀者可以從《論語》中選出某一句,作為家訓(xùn),貼在家里的墻上

何書一

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml<ul id="aieye"></ul>