科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

馮驥才先生曾在2020開年之際出版隨筆集《書房一世界》,主動打開書房大門,請讀者借由文字走進他的“心居”。今年馮驥才先生八十歲,他又在一開年就推出新書《畫室一洞天》,從書房走進畫室“醒夜軒”,以一半的文學的自己,面對另一半的繪畫的自己,并做

馮驥才先生曾在2020開年之際出版隨筆集《書房一世界》,主動打開書房大門,請讀者借由文字走進他的“心居”。今年馮驥才先生八十歲,他又在一開年就推出新書《畫室一洞天》,從書房走進畫室“醒夜軒”,以一半的文學的自己,面對另一半的繪畫的自己,并做一次文字的探詢與記錄。

目前新書已經上市,我們將陸續推送精彩篇目,以饗讀者。

作 畫

文 / 馮驥才

一日早起,神清目朗,心中明亮,絕無一絲冗雜,惟有晨光中小鳥的影子在桌案上輕靈而無聲的跳動,于是生出畫畫的心情。這便將案頭的青花筆洗換上清水,取兩只宋人白釉小盞,每盞放入姜思序堂特制的輕膠色料十余片,一為花青,一為赭石,使溫水浸泡;色沉水底,漸顯色澤。跟著,鋪展六尺白宣于畫案上,以兩段實心古竹為鎮尺,壓住兩端。紙是老紙,細潤如綢,白晃晃如蒙罩一片月光,只待我來縱情揮灑。

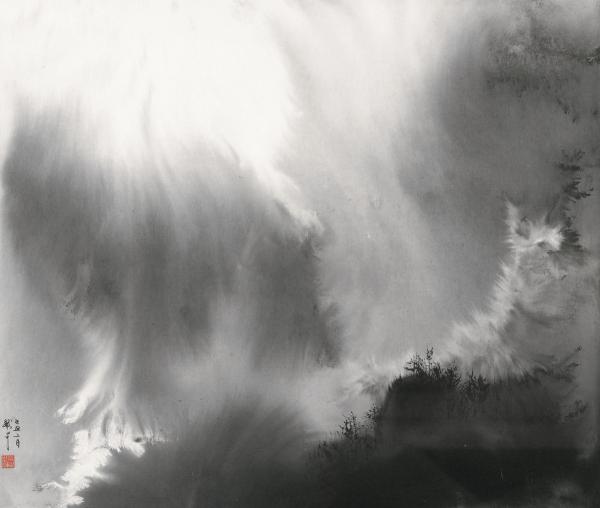

《思緒如煙》 馮驥才 2009年

此刻,一邊開硯磨墨,一邊放一支老柴的鋼琴曲。不覺之間,墨的幽香便與略帶傷感的樂聲融為一體。牽我情思,迷我心魂。恍恍惚惚,一座大山橫在面前。這山極是雄美,卻又令人絕望。它峰高千丈,不見其頂,巔頭全都插入云端。而山體皆陡壁,直上直下,石面光滑,寸草不生,這樣的大山誰能登臨?連蒼鷹也無法飛越!可它不正是我執意要攀登的那種高山嗎?

這時,我忽然看見極高極高的絕壁上,竟有一株松樹。因遠而小,小卻精神。軀干挺直,有如鋼槍鐵杵,釘在堅石之上;枝葉橫伸,宛似張臂開懷,立于煙云之中。這兀自一株孤松,怎么能在如此絕境中安身立命,又這般從容?這絕壁上的孤松不是在傲視我、挑戰我、呼喚我嗎?

不覺間,畫興如風而至,散鋒大筆,連墨帶水,夾裹著花青赭石,一并奔突紙上。立掃數筆,萬山崢嶸;橫抹一片,云煙彌漫。行筆用墨之時,將心中對大山的崇仰與敬畏全都傾注其中。沒有著意的刻畫與經營,也沒有片刻的遲疑與停頓,只有抖動筆桿碰撞筆洗與色盞的叮叮當當之聲。這是畫人獨有的音樂。隨同這音樂不期而至的是神來之筆和滿紙的靈氣。待到大山寫成,便在危崖絕壁處,以狼毫焦墨去畫一株松樹——這正是動筆之前的幻境中出現的那棵孤松。于是,將無盡的蒼勁意味運至筆端,以抒寫其孤傲不群之態,張揚其大勇和無畏之姿。畫完撂筆一看,哪有什么松樹,分明一個人站在半山之上,頭頂云霧,下臨深谷。于是我滿心涌動的豪氣,俱在畫中了。這樣的作畫不比寫一篇文章更加痛快淋漓?

有人問我,為什么有時會停了寫作的筆,畫起畫來。是消遣嗎?休閑嗎?自娛嗎?

我笑而不答,然我心自知。

指 上 繭

文 / 馮驥才

案頭工作留給身體最鮮明的印記是指上的硬繭。我指上有過兩個不同的繭,都在用來干活的右手上。一在中指上,一在無名指上。中指上的繭是寫作的鋼筆磨出來的,無名指上的繭是畫畫的毛筆桿留下的。

然而,繭不是輕易生出的;非要拿著筆,使勁干活,日久天長才會磨出繭來。

少年學畫時,老師講執筆的要領是“指實掌虛”。所謂“指要實”,是說筆在手中,別人用勁也奪不走;所謂“掌要虛”,是說手掌中間要虛出一個空間,可以放下一個雞蛋。

當年習畫時,老師叫我坐在桌前當場演練,老師和師兄弟們圍著我看。我照稿畫樹石時,緊緊捏著筆,一筆一畫地畫。畫著畫著,不覺間手指就松了,站在身后的老師冷不防把筆從我手中嗖地抽走,師兄弟們都笑了;空空的手指沾了許多黑墨,很尷尬。

從背后突然抽筆是過去教書先生常做的事,這方法很管用。不用老師再說,從此“指實掌虛”這四個字牢牢地記在手指上,并且體會到,只有將筆管把牢,才能畫出古人那種挺拔強勁的線條;只有掌虛,用筆才靈活。這一虛一實是用筆的真理。

可是由于捏筆緊,筆管磨著無名指的內側,日久天長,生出繭來。初如黃豆,漸成小蠶豆,挺硬。我的一位師兄弟決心要練出夏圭那樣下筆如刀割斧砍,他握筆過緊,畫畫時不用說從背后抽筆,硬奪也奪不去。他的手指就不止一個硬繭,連手指都疙疙瘩瘩變了形。但他更大的問題是線條生硬,畫亦呆滯,沒有情感。看來藝術不能只靠硬功夫。

我后來由繪畫進入文學。手里的毛筆改為鋼筆。最初那些年日日奮筆疾書,一年幾十萬字。不覺間中指中節內側也生出繭來,這是鋼筆的筆桿摩擦出來的。有一段時間,我的右手有兩個繭,一個在中指,屬于文學;一個在無名指,屬于繪畫。老的未消退,新的生出來,兩繭并存,蔚為奇觀。這是我個人史上的一個值得自豪的印記,我還總拿它向朋友們炫耀呢。

后來與專業的繪畫漸行漸遠,無名指上的硬繭便悄然退去。再后來寫作漸用平板電腦,不用鋼筆,中指上的老繭也漸漸消解。就像一座座老房子消失,它能見證的歷史便模糊了。

新世紀文化遺產搶救中,苦無經費,又無人支持,決心賣畫籌資。由于一段時間作畫過于奮力,右腕上長出一個硬結,如同小棗,又硬又亮。醫生對我笑道:“你這個可不是繭,是用力過度引起腱鞘發炎所致。不用手術,只要不用力,漸漸會好,只是很慢。這個結不影響吃飯睡覺,你自管不去理它。”

我遵醫囑,不去管它,但也不遵醫囑,因為我必須不斷作畫賣畫。后來賣畫集資的事漸漸少了,手腕上的結卻一直還在,只是變小變軟。它為什么至今還未完全消失,為了見證我曾經一段并不輕松的歷史嗎?

《畫室一洞天》

作者:馮驥才

出版社:作家出版社

出版年:2022-01

裝幀:精裝

全書七十六篇短文,以馮驥才先生的畫室為發散點,紀事狀人、談古論今、抉奧闡幽,記述其藝術生涯和精神生命。內容豐富厚重,文字嚴謹真誠,既有情趣更富情懷,直抒胸臆中兼有關于文學藝術的真知灼見,字字珠璣。

點擊閱讀《畫室一洞天》精彩篇目:

1. 自序《畫室說》- 首篇《醒夜軒》

2. 《故宮周刊》:一部畫集與我死死糾纏

3. 習畫記:學中國畫最難的地方是什么?

4. 惠孝同先生 · 空谷幽蘭:歷史埋沒過多少天才?

5. 偽好物 · 手卷:中國人獨有的書齋生活

6. 連廊上的椅子 · 醉墨醒筆:最美的筆墨是什么樣?

何夕林