科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

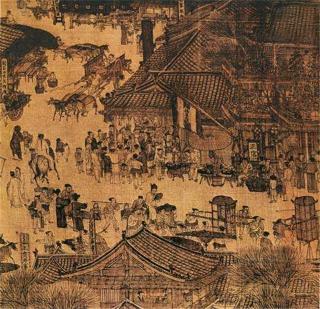

古人乘轎子轎子是一種靠人或畜扛、載而行,供人乘坐的交通工具,曾在東西方許多國家廣泛流行。就其結構而言,轎子亦可看做是安裝在兩根支撐杠上的可移動的床、座椅或是睡椅,部分還會有篷頂覆蓋以遮風擋雨。在《漢書·嚴助傳》中唐顏師的古注解為:服虔曰:“

古人乘轎子

轎子是一種靠人或畜扛、載而行,供人乘坐的交通工具,曾在東西方許多國家廣泛流行。就其結構而言,轎子亦可看做是安裝在兩根支撐杠上的可移動的床、座椅或是睡椅,部分還會有篷頂覆蓋以遮風擋雨。

在《漢書·嚴助傳》中唐顏師的古注解為:服虔曰:“轎音轎,謂隘道輿車也”,可見我國古代最早的轎子是由車演化而來的。

在漫長的歷史長河中,轎子絕大部分時間是專門服務于社會中少部分身份與地位尊貴的人的,它是中國文化中最傳神的物化,由轎子衍生出的轎子文化可以說是古代封建社會最真實的寫照。

源起與演進:由簡入繁的交通工具

遠古時期,以狩獵為生的先民們為了能在艱難的惡劣中繼續生存和發展,以車子的發明為先導,陸續發明了可以適用于不同自然環境的多種交通工具。轎子出現,無疑為當時人們的遷徙往來提供了極大的便利。古代文獻中對轎子最早的記載可以追溯到距今約4000年以上的遠古時期。

《尚書·益稷》中有一句大禹自述其治水經過時講的話,“予乘四載,隨山刊木”根據后人的解釋,“山行乘攆”,即“山行乘轎”就屬于這四載之一。而在《史記·河渠書》中更進一步的解釋了的詞義:“攆,一作橋”,可見在古時候的“橋”與“轎”二字是相通的。

遠古時期雖然在文獻記載中已有轎子的身影,但是并未有關于輿轎規格與形制的內容,后人只能通過零星的史料想象出當時轎子的大體形狀。我國如今能夠見到的最早的輿轎實物,是于1978年出土于河南固始侯古堆陪葬坑中的三乘木質肩輿。

肩輿有屋頂式和傘頂式兩種制式,經過相關人員對其原貌的復原,輿轎大致是由底座、邊框、立柱、欄桿、頂蓋轎桿和抬杠(通過拎環將轎子懸掛于其上,并由兩人抬著的棒)幾部分構成的。

轎身整個置于轎桿之上,通體圍以帷幔,轎前開有小門可供乘轎者出入。通過這頂目前已發現的存世最早的轎子實物可以看出,當時轎子的形制已經比較完備了,這也反映出來當時制作轎子的技術已經趨于成熟。

⑴為少數民族所接受與使用的漢代“竹輿”

到了漢代,輿轎為了能夠更加輕易的翻山越嶺,選用了更加輕便易得的竹子作為原材料編制而成,因此這一時期的轎子又被稱作“竹輿”或“編輿”。1955年出土于云南石寨山漢墓中的銅制貯貝器上就刻畫有生動的抬轎圖,從圖中我們可以清晰的看出漢代輿轎的形狀,這足可見轎子并非是中原地區的專利,最遲至漢代,轎子已經被云南地區的少數民族(多半是奴隸主)廣泛使用。

⑵通行于亂世的多種輿轎

到了魏晉南北朝時期,由于政權的不斷更迭,在三十余個王朝交替興滅的過程中,諸多新的文化因素互相影響,交相滲透。這就使得該時期轎子的形制不同,名稱也各異,其中影響力較大的有“八扛輿”、“版(同“板”)輿”、“籃輿”等。

成熟與消散:歷史興衰的象征

大約從盛唐時期開始,由于商品經濟的發達與精神文化層面的豐富與開放,轎子的種類有了大幅度的增加。此外,依據乘轎人的不同身份與社會地位,轎子的名稱也各異,如專供皇帝乘坐的轎子被稱作是“步輦”,王公大臣們乘坐的轎子則被叫做是“步輿”,而婦女乘坐的轎子其名為“檐子”。

不僅如此,上文中有提到唐以前的轎子多為“肩輿”,通過對抬轎方式的了解我們不難想象當時轎子的重心一定是較高的,出于對乘者安全的考慮,唐代一改以前的抬轎方式,令轎夫在杠端系掛襻帶,將帶子掛于肩頭,雙手下垂提杠而行。因其高度只及腰處,故而又被稱為“腰輿”。如此一來,輿轎的重心被降低,安全系數也隨之增高。

宋代是歷史上我國古代家具發生變革的根本時期,從“席地而坐”到“垂足而坐”的改變引起了高腳桌椅的廣泛使用,也導致許多生活用具發生了相應的變化,轎子作為一種重要的交通工具自不例外。轎子作為一種交通工具,真正得到較大的普及是在宋朝,從北宋初年開始,乘轎者不再局限于個別人或身份,社會各階級開始廣泛使用轎子。

而且自宋時起,歷史文獻中開始出現“轎子”一詞,并一直沿用至今,《癸巳類稿·轎釋名》中就有關于轎子一詞的釋義:“古者名橋,亦謂之輦,……,而今名曰轎,古今異名同一物也”。

這一時期的轎子轎身呈長方狀,左右開窗,四角上翹,轎內放置有高腳椅坐以適應乘轎者的習慣,轎桿固定于轎身中部,既降低了重心,又便于轎夫起落。自宋以來,轎子的形制基本固定下來,一直為后代所沿用,只是在紋樣裝飾,材料質地和尺寸大小方面略有不同。

明時乘轎之風大興,因承襲宋制,轎子的樣式雖然較前朝略有不同但總的形制并未發生較大的改變。這一時期的轎子大致可分為“暖轎”與“顯轎”兩種,顯轎又被稱為“涼轎”,顧名思義,該種轎子不設帷幔,無抵擋寒氣之效,適合夏天使用。其形制大多是一把兩旁扎有竹杠的大靠椅,配以華蓋羅傘遮擋風雨。

到了清代,乘轎之風更為普遍,上至王公貴族,下至百姓商賈,均可乘轎。清承襲明代舊制,轎子的規格與明時相差無幾,這里不再贅述。這里我們以清代最為尊貴的統治者所乘坐的轎輦為典型來看清代轎子的發展。

清代皇帝作為權力巔峰,在不同的場合乘坐的轎子也是不同的。如皇帝在皇城內巡游時所乘坐的轎子被稱作是“步輿”,屬于顯轎的一種。專門供皇帝到城外狩獵,巡視時所乘的轎子被稱作“輕步輿”,顧名思義其規格要小于普通轎輦。還有一種最尊貴,最莊重,也最昂貴的御轎被稱作“禮輿”,是皇帝只有在祭天或祭祖這樣的重大場合才會乘坐的。

從現已發掘的文物中我們可以一覽清朝禮輿的奢華,它從用料到做工,小到蓋檐一枚圖案,都能折射出制作人對其的重視與它自身的價值,這也足可見轎子在清朝人心中的重要地位與象征意義。自清以后,轎子在人們生活中的作用可以說是越來越微弱,甚至被改革的激進派當做一種封建殘余加以剔除,轎子昔日的輝煌也自此湮滅。

乘轎制度與文化:社會風氣的高度凝煉

上文在講述盛唐“腰輿”時就有提及到專供婦女乘坐的“檐子”,可見唐時婦女是可以乘坐轎子的。唐代由于社會風氣的開放與婦女地位的提高,對女性乘轎的限制不及前代那樣嚴格,貴婦人與品官婦人被允許乘坐“檐子”出行,尤其是自唐太宗以后,朝禁制度一度松弛,一般朝廷命官的妻子,甚至是宮女都可以乘轎,依照她們身份的不同對轎夫和餃子不懂裝飾有著嚴格的規定,不得逾越。

轎子在漫長的發展過程中被賦予了許多超越其本身的更深層次的含義。北宋時一些自命清高的官員認為乘轎“以人代畜”,是有傷風化的不道德之舉,故而只有部分行動不便的老年人會乘坐。

然而如《宋史·輿服志》中所載,自南宋起“詔許百官乘轎,王公以下通乘之”,短短數十年的時間內,轎子在南宋半壁江山中比比皆是,風靡一時。

清朝是我國古代歷史上最后一個封建王朝,也是中央集權與君主專制的頂峰,繁瑣而森嚴的典章制度將當時人們的行為嚴格的限制起來,乘轎制度也如是。據《清史稿·輿服志》中的記載,清制規定:“滿洲官唯親王、郡王、大學士、尚書乘輿”,可見只有身地位足夠尊貴的人才有乘坐轎子的資格。

值得一提的是,社會地位不同的人其轎子的儀仗、款式與執事等排場也是不同的。親王的轎子是銀頂、黃蓋、紅帷,轎夫八人,而郡王的乘轎為紅蓋、紅帷,轎夫亦八人,這也就是我們俗稱的“八抬大轎”。

由于乘轎者越來越多,逐漸形成了專門抬轎子的行業。以四川省的重慶、成都、合川為代表的大城市中開始有了私營轎行(也被稱作轎鋪子)的出現。轎行老板叫大掌柜,負責業務的叫二掌柜,老板負責制轎,而轎夫只負責出力,久而久之,在抬轎一行內逐漸形成了自己的規矩與講究。

就以抬滑竿為例,不僅要有氣力,而且還得技藝巧,腰桿要挺得直,樁子要起得穩,抬起上路要腳動身不動,即便因抬轎疲倦要換肩的,也只須輕輕一拋便可在不知不覺中完成。光一個人抬的穩還不夠,抬轎是需要轎夫們彼此之間相互配合的,步調協調,快慢一致,這也正是所謂的“踩到點子上”。

因此抬滑竿一定得找到好的轎夫,否則,滑竿起落顛簸不穩,轎夫耗時費力不說,雇主一路上被閃閃悠悠著,難免心情不悅。反之,若是雇到經驗豐富的抬轎班子,雇主躺在走動起來像騰云駕霧一般的滑竿上,是很舒服的,再被帶有節奏感的閃晃一會兒,坐轎者便昏昏沉沉的,油然進入夢鄉了。

可見,以人代畜的行為雖然從人道主義上來講是應當受到批判的,但是不得不承認的一點是,靈活機變的轎夫們抬的轎子在舒適度上確實要比驢、馬一類的牲畜拉駕的車子更勝一籌。

結語

從遠古時期為作穿山越嶺之用的由竹木搭成的簡易轎子,一直發展到后來用途齊全,形制多樣,意義豐富的各朝代的轎輦,再到封建社會后期轎子越來越多的被統治者們當作是一種享受的工具,轎子的發展可以說一直都是與社會的進步與人類文化的發展聯系在一起的。

通過各個朝代對乘轎者的限制規定,我們能夠看出這一朝代對百姓的寬容程度,透過某一朝代的乘轎風氣,可以折射出當時人們的生活狀態。隨著歷史的發展,轎子逐漸退出了歷史舞臺,但不可否認的是,它在那段輝煌時期的象征意義對于研究古代的等級制度影響重大。

參考文獻:

1、《癸巳類稿·轎釋名》

2、《資治通鑒》

3、《宋史·輿服志》

4、《清史稿·輿服志》

劉陽