科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

南京大學、浙江大學、武漢大學、中山大學、廈門大學,被稱為中國高等教育的“五大母校”,這倒不是說他們校友數最多,單論人數,鄭州大學在校生7萬多、100多個本科專業,那才是國內NO.1,而是說——

在1952年全國高校院系大調整中,從南浙武中廈拆分出的專業、系科和師資非常之多,與其他高校的相關資源整合后,成立了大量新院校,學脈遍及全國,為當時中國經濟社會的發展做出了巨大貢獻,影響深遠,直到如今。

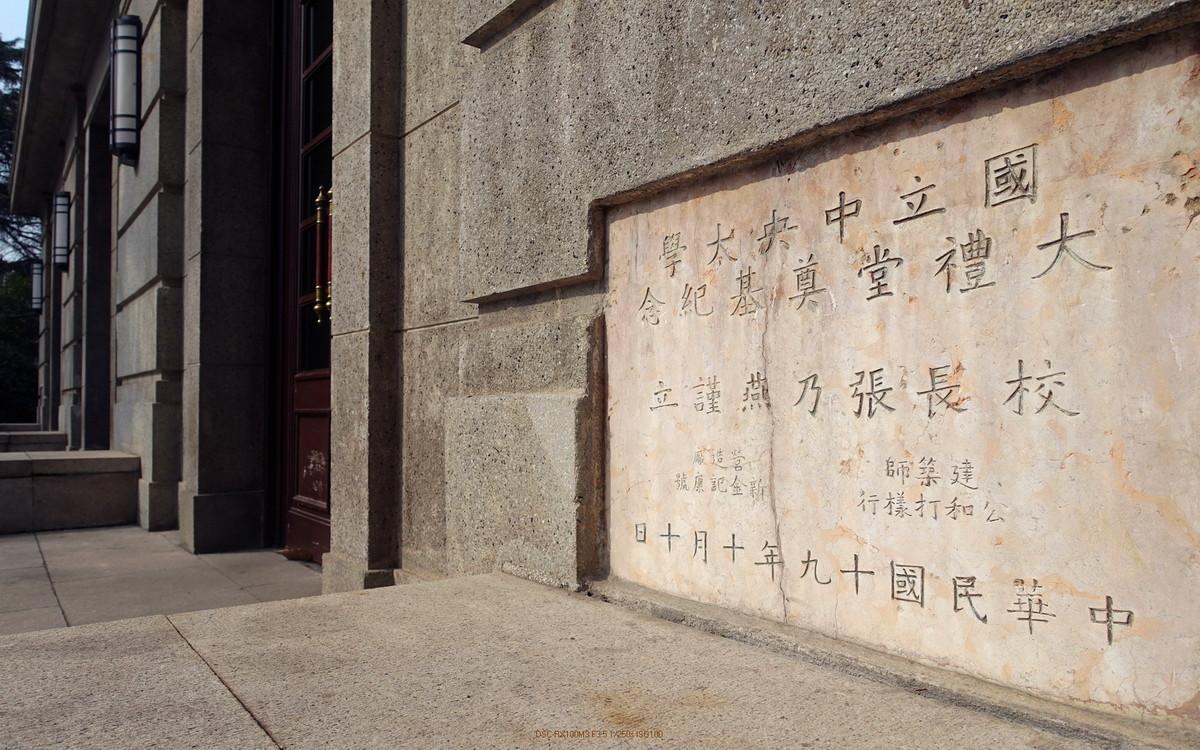

南京大學舊稱為國立中央大學

如此說來,就有兩個問題:

為什么要拆分?

為什么是南浙武中廈,而不是其他高校,成了后世所謂的“五大母校”?

一般說來,是為了用前蘇聯的“專才教育”模式,取代民國時期風行的英美“通才教育”模式,拆分綜合性大學,興辦各類專門或專科學院。

其實這么說,真冤枉人家蘇聯專家了,“專才教育”這種模式,始作俑者應該是德國人,確切說來,是普魯士人威廉·洪堡。根據他的理念所創建的洪堡大學,被認為是世界上第一所現代意義上的大學,提倡專才教育,本科入學就明確劃分專業,通常學制是5年,后幾年不干別的,就鉆研專業知識了,以便為社會分門別類提供專業人才。過去的高中文理分科,就是這一思想的體現。今天咱們國內的個別本科專業,像臨床醫學、建筑學等,也還是5年。

柏林洪堡大學

這種模式怎么好?

看人家普魯士,后來的德國,再后來,學習洪堡模式的前蘇聯,都是在起步晚、底子薄的情況下,迅速崛起,一躍成為歐洲最強工業國的,實施專才教育,是其中很重要的原因之一。

新中國剛剛成立百廢待興,要盡快實現工業化,自然也要走這條路。

按照當時蘇聯的經驗,大學規模不需要太大,應當以國家建設急需的理工科為主、以專門或單科的工科學院為主,保留少量綜合性大學即可。而蘇聯式的綜合大學,只包含文科和理科,主要從事文史哲、數理化生等等基礎學科。

說到這兒,差不多就清楚了——

拆分調整,是為了國家建設的急迫需要,盡快煉成一身“鋼筋鐵骨”;

拆分對象,就是像南浙武中廈,這些當時規模龐大、學科門類齊全的綜合性大學;

而拆分結果,就是這些綜合大學,在此后很長一段時間內,都變成了文理大學(浙大成為工科大學),學脈則遍布天下,有了“五大母校”的說法。

下邊一個一個數數看,然后您再說,到底誰的貢(損)獻(失)值(度)最大?

南京大學就是民國時期的“國立中央大學”,頂峰時期的1948年,有文、理、工、醫、法、農、師范等7個學院、37個系、6個專修科,單列26個研究所,那一年的普林斯頓世界大學排名,力壓日本東京帝國大學,位列亞洲第一。

1952年院系調整中,原南京大學文、理學院,加上原金陵大學文、理學院,組建新的南京大學,遷往了鼓樓的原金陵大學校址。單從數量上看,新南大只保留文、理兩院、13個系,辦學資源不到老南大的1/3。

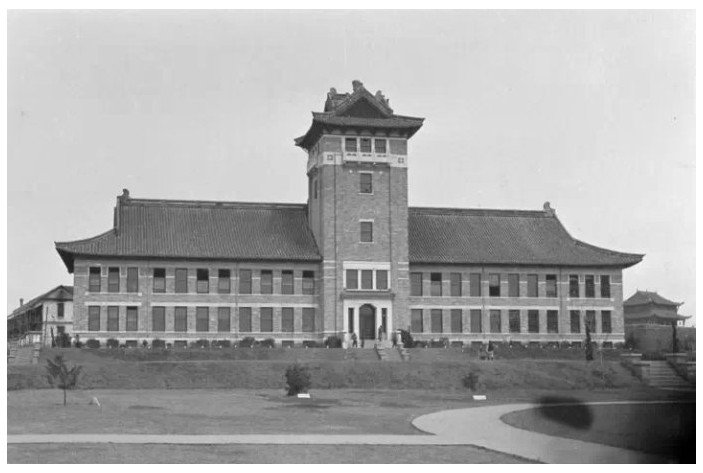

金陵大學

老南大工學院、農學院的農業工程系和金陵大學電機系、化工系,合并成立了南京工學院,就是今天的985和雙一流大學:東南大學。這其實也是上世紀20年代,老南大曾用過的校名,拆分后的南京工院,也占據了四牌樓2號的老中央大學校址,從這個角度上說,今日的東南大學,倒更像老南大正宗傳人。

1958年時,南京工學院二次拆分,食品工業系遷往無錫,組建無錫輕工業學院,輾轉成為今天的211院校:江南大學。

南大師范學院與金陵大學教育系,組建成南京師范學院,這便是后來的211院校:南京師范大學。

南大農學院和金陵大學農學院,組建南京農學院,這便是后來的211高校:南京農業大學。兩校的林學系單列出來,合并為南京林學院,也就是今天的南京林業大學。

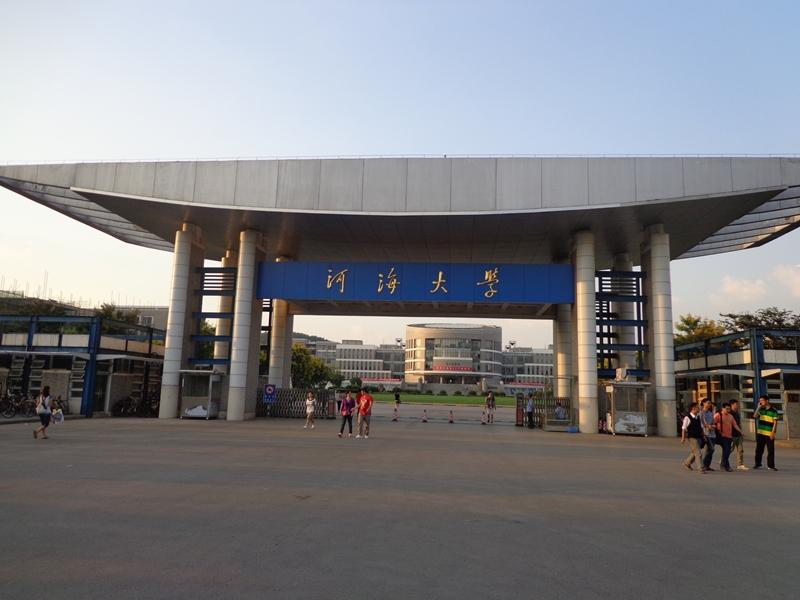

此外,南大工學院的水利系,參與組建了“華東水利學院”,就是后來的211院校:河海大學;工學院的航空工程系,參與組建了“華東航空學院”,后輾轉西遷,發展為985和雙一流高校:西北工業大學。

老南大剩余的幾個學科和專業:經濟系調往復旦,法律系和政治系給了華東政法,哲學系并入北京大學,醫學院改編為第五軍醫大學,后并入第四軍醫大。

老浙江大學原有文、理、工、農、法、醫、師范七個學院,1952年院系調整之后,新浙大只留下了工學院的電機、化工、土木、機械四個系,還吞并了原之江大學的工科部分,加上廈門大學電機系,從綜合性大學變身為純工科大學。

老浙大農學院的主體部分,獨立為浙江農學院,后為浙江農業大學,只有畜牧系轉入南京農學院,森林系并入東北林學院(今天的211院校:東北林業大學),農化系并入南京工學院食品工業系,如前說述,后來傳給了江南大學。

老浙大的醫學院主體部分,獨立為浙江醫學院。

老浙大的師范學院、文學院、理學院各自一部,成立浙江師范學院,后改名為杭州大學。

以上的浙農、浙醫和杭大,在1998年與浙江大學本部合并,成立新的浙江大學,完成了一個歷史的輪回。

老浙大數學、物理、化學、生物四個理學系,遷入復旦大學;藥學系并入上海第一醫學院;理學院和師范學院的一部分,分別并入華東師范大學和南京大學。

同一時期,跟南京大學一樣,浙大的航空系、水利組,也分別參與了西北工業大學、河海大學的建設,電機系的電信組并入南京工學院。

原武漢大學有文、法、理、工、農、醫6個學院、21個系,單列8個研究所。

調整之后,武大只保留文,理兩個學院,吸收了廣西大學、湖南大學、中山大學、南昌大學等院校的一部分系科,成為文理大學。

工學部分的機械系、電機系主體和原湖南大學、南昌大學、廣西大學等大學的機械系以及華南工學院的機械系、電機系,合并組建華中工學院,由武漢大學查謙教授擔任第一任校長。這便是日后的985和雙一流大學:華中科技大學。

此外,原武大醫學院并入同濟醫科大學,后來也并入了華中科大。

在US Nwes2021大學排名中,華科還要略高于武大。

工學部分的礦冶系和中山大學、北京工業學院、廣西大學、湖南大學、南昌大學等院校的礦冶類學科,組建了中南礦冶學院,2000年高校合并,成為今天的985和雙一流院校:中南大學。

工學院的電機系一部分、土木系一部分,與當時的中山大學、嶺南大學、湖南大學、廣西大學、南昌大學等院校相關專業,合并組成了華南工學院,成為今天的985和雙一流院校:華南理工大學。

工學院的土木系和湖南大學、中山大學、廣西大學、南昌大學、四川大學、云南大學等院線的相關系科專業,合并組成中南土木建筑學院。當時湖南大學已經撤銷,中南土木建筑學院學院就占用了在原湖南大學的校址,后來輾轉恢復湖南大學校名,也成為985和雙一流院校。

原武大農學院主體與湖北農學院合并,并入中山大學、南昌大學、河南大學、廣西大學等院校的一部分系科,成立華中農學院,后成為211院校:華中農業大學。

原武大水利系與南昌大學等校的水利系合并,后輾轉成為武漢水利電力大學,2000年重新并入了武漢大學。

原武大經濟系與其他高校相關系科合并,后來成為211院校:中南財經政法大學。

原武大文學院的哲學系并入北京大學,外文系并入中山大學。

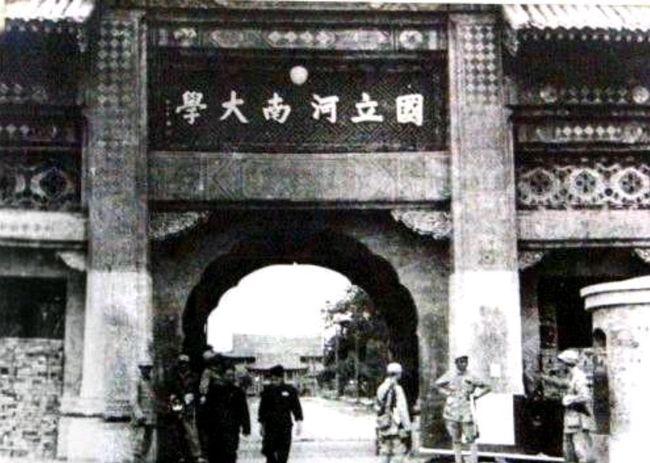

1952年院系調整前,中山大學有文、法、理、工、農、醫、教育7個學院,調整后只保留文理科,加上嶺南大學的文、理學院,還有原武漢大學、湖南大學、廣西大學、南昌大學、華中師范大學等學校的部分相關系科,也成為文理綜合性大學。

新中山大學占用了原嶺南大學在康樂園的校址。

老中山大學的工學院分離出來,匯集華南聯合大學、嶺南大學、湖南大學、廣西大學、南昌大學、武漢大學等等多家院校中的工科專業,組建華南工學院,校址就占用了老中山大學的石牌校區,后成為985和雙一流高校:華南理工大學。

華南工學院日后又不斷分流,水利相關學科給了武漢水利電力大學,機械系和電機系部分專業給了華中工學院,鐵道專業給了長沙鐵道學院(后并入中南大學),無機物工學專業給了華東化工學院(今天的211院校:華東理工大學),電訊工程專業給了成都電訊工程學院(今天的985院校:電子科技大學),可謂“桃李滿天下”。

老中山大學的教育學院,參與組建了華南師范學院,后成為211院校:華南師范大學。

老中山的農學院分離出來,加上嶺南大學農學院、廣西大學農學院一部,合并成立華南農學院,最初選址,也在老中山大學石牌校區,后來一度遷往湖南,期間還二次分流,分出了中南林學院,也就是現在的中南林業科技大學。最終,華南農學院還是回到廣州,改名為華南農業大學。

老中山大學的醫學院分離出來,參與組建了華南醫學院,校址就在原中山大學的百子崗校區,這就是后來的中山醫科大學,2001年完成了歷史的輪回,重又并入中山大學。

老中山的其他分流,像地質系調入中南礦冶學院,語言系和哲學系調入北京大學,新聞專業調入暨南大學,外文系給了廣東外語外貿大學,天文給了南京大學,人類學系給了中央民族學院,植物研究所給了中科院,經管類給了中南財經政法大學等等,更是不勝枚舉。

原廈門大學設置文、理、工、法、商5個學院、18個系,另有海洋研究所、經濟研究所、歷史研究所等多個單設的研究機構。

院系調整之后,除了保留文理兩個學院,其他分流如下:

廈大航空系與清華大學、北洋大學、四川大學等八所院校的航空系,合并組建了北京航空學院,后成為985和雙一流院校:北京航空航天大學。

海洋系海洋理化專業并入山東大學,后組建山東海洋學院,輾轉發展成為今天的985和雙一流高校:中國海洋大學。

工學院的電機、土木、機械三系,并入浙江大學;電機系一部、熱工系并入南京工學院;水利和建筑,參與組建了華東水利學院(河海大學);土木建筑系一部并入同濟大學。

農學院參與組建福建農學院,也就是今天的福建農林大學。

企業管理系調入了上海財政經濟學院,后成為211院校:上海財經大學。

法學院并入華東政法學院,后成為華東政法大學。

教育系并入福建師范學院,后成為福建師范大學。

說完了“五大母校”拆分流轉的過程,下面問題就是,究竟誰家損失最大?

這個事情還真不好說,其實大家傷得都挺重,浙大、武大、中山后來通過2000年前后的高校合并,好歹算是找補回來一些,而像南京大學的醫科,廈門大學的工科,至今都沒有恢復當年的地位。

1959年國家評選出16所全國重點大學,進行重點扶持,如下所示:

北京大學

清華大學

哈爾濱工業大學

復旦大學

上海交通大學

上海第一醫學院(現復旦大學上海醫學院)

北京醫學院(現北京大學醫學部)

中國科學技術大學

西安交通大學

中國人民大學

華東師范學院(現華東師范大學)

北京工業學院(現北京理工大學)

北京航空學院(現北京航空航天大學)

北京農業大學(現中國農業大學)

北京師范大學

天津大學

這個名單后來追加到20所,但即便如此,“五大母校”仍無一入選,可見當時,都跌到了歷史的谷底。

但令人敬佩之處也在于此——

歷史的“谷底”?

也就是說,接下來就觸底反彈了!

因為歷史積淀的心氣在,多年的苦心經營沒放松,加上一些天時地利的因素,時至今日,五所高校基本上(注意是基本上,你懂得)回到了當年應有的位置。

其實當年被分流、學脈遍中國的綜合性大學,遠遠不止上頭這五家,“五大母校”之所以聞名天下,就是因為分家之后遭遇低谷,但很快就又殺回來了,這才有資格、也有實力,被稱為“五大母校”。

從這個意義上說,真正受損最大的,是像南昌大學、河南大學、山西大學、云南大學、廣西大學……這些曾經輝煌的高校,可以說是一蹶不振,再也沒有回到當初的位置上來。

比如說,國立河南大學,當年是全國前十的存在,如今的新河南大學,差不多在前150;國立中正大學(后改為南昌大學),至少是前二十的存在,正宗衣缽傳人江西師范大學,如今差不多是前200。

此外還有一大類,就是像燕京大學、齊魯大學、金陵大學、嶺南大學、之江大學、震旦大學、圣約翰等等煊赫一時的教會大學、私立大學,從此撤銷,相忘于江湖,那就是另外一個話題了。

我的觀點是,那一輪大洗牌,確實對“五大母校”造成了暫時性的沖擊,也對部分大學造成了永久性的傷害,但從全國一盤棋的角度上說,那還是十分英明、及時、必要、有效的。

道理很簡單,普魯士、德國和蘇聯的發展經歷已經證明,推行專才教育,加速搞工業化,富國強兵,它就是行之有效辦法。

1951年那會兒,全國一共才1.9萬多應屆大學畢業生,其中理工科人才僅4400多人,這個數量,這種文理失衡的結構,不改也是不行了。尤其是理工科,必須大干快上。飯都吃不飽的情況下,沒人去想風花雪月;國家安全都得不到保障的話,單靠孔孟老莊也維持不下去。

因此必須全國一盤棋,調配所有高校的資源,分門別類,集中到1所或者幾所大學里,快速形成拳頭力量,先重點突破、拔起高來,再說輻射帶動的問題。

事實上,比如同濟大學的土木工程、東南大學的建筑工程、河海大學的水利工程、江南大學的食品工程、中南大學的冶金工程和礦業工程、電子科技大學的信息與通信工程……這些今天國內數一數二最頂尖的優勢學科,就是當年院校調整后,舉全國之力凝聚起來的,也對新中國的經濟社會發展起到了重要的作用。

至于說2000年前后,因為種種原因,全國高校又掀起了一輪合并的浪潮,那并非是對歷史的否定,只是說,歷史的發展,已經跨越了一個階段;時至今日,新高考改革取消文理分科,重點大學多數實行大類招生,這也不是對當年“專才教育”的否定,同樣因為歷史的發展,跨越了一個階段吧。

人在小的時候,總要先學會走路,才能跑起來,剛起步時,難免歪歪扭扭,也會跌倒受一些傷,但此時沒有人關心這孩子的步伐是否優美、姿態是否矯健,只有一件事——堅持跑下去,然后,慢慢調整就好了。

王書東