科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

本文引用:劉雙環,李斌.宮頸癌根治性手術的術式精準選擇與實施[J].中國全科醫學,2022,25(18):2231-2234,2254.DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0006ShuanghuanLIU

本文引用:劉雙環, 李斌. 宮頸癌根治性手術的術式精準選擇與實施[J]. 中國全科醫學, 2022, 25(18): 2231-2234,2254. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0006

Shuanghuan LIU, Bin LI. Appropriate Choice and Implementation of Radical Surgical Procedures for Cervical Cancer[J]. Chinese General Practice, 2022, 25(18): 2231-2234,2254. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0006

宮頸癌根治性手術作為早期宮頸癌的主要根治手段,發展至今已有一百多年的歷史。該術式最早由奧地利醫生WERTHEIM提出并建立,隨后多位學者報道了多種術式的應用及革新[1]。這些初期的術式在解剖標志及切除范圍方面未規范和統一。1974年PIVER等[2]提出了第1版宮頸癌根治性手術分型,共包含5種手術的類型及范圍,描述了各型手術以子宮動脈的處理位置、輸尿管的游離程度、骶主韌帶的切除范圍以及陰道的切除長度為標準,但該分型所采納的解剖結構較為籠統。2008年有學者提出了宮頸癌根治手術的Querleu-Morrow分型(以下簡稱Q-M分型),2017年修訂后的Q-M分型(Q-M新分型)將宮頸癌根治性手術按切除范圍分為A、B、C、D型,并在B、C、D分型下設亞型(B1、B2、C1、C2、D1、D2),對每一型手術的切除范圍做出了明確定義[3]。2011年,捷克醫師CIBULA等[4]對該分型提出更新,倡導"淡化韌帶,強調結構",對子宮各支持韌帶重新建立了三維化解剖層面,進一步細化了手術切除范圍。2017年,Q-M新分型獲得修訂,并納入了Cibula三維化內容,反映了最新的解剖學理念,并涵蓋了幾乎全部的宮頸癌手術的新方法。

宮頸癌腹腔鏡手術具有創傷小、出血少及恢復快的優點,在我國得到了廣泛的開展。然而2018年報道的高級別醫學證據顯示腹腔鏡手術會對早期宮頸癌患者的預后造成不良影響[5,6]。基于此國外指南將開腹手術作為早期宮頸手術的標準入路,強調慎用腹腔鏡技術。對此,我國廣大婦科腫瘤專家給予高度重視并達成共識,一致認為應尊重高級別循證醫學證據,坦然接受腹腔鏡手術影響患者預后這一事實,并積極應對,深入尋找原因,制定相應的補救措施。這些措施包括改進宮頸癌腹腔鏡手術的無瘤操作、嚴格手術指征、增進醫患溝通以及加強醫師培訓等。目前,國內多項重新評價宮頸癌腹腔鏡手術的臨床研究已經開展。

本文就宮頸癌根治性手術Q-M新分型、涵蓋的手術新方法及微創性手術的實施進行詳細分析,以協助讀者掌握宮頸癌根治性手術相關規范并進行臨床應用,以實現更為精準及個體化的手術及治療。

1 宮頸癌根治性手術Q-M新分型

1.1 Q-M新分型的提出

在PIVER等[2]于1974年提出的第1版宮頸癌根治性手術的分型標準中,按照骶、主韌帶及陰道的切除范圍,將手術分為5種類型,其中Ⅲ型為標準的廣泛性子宮切除術。該分型從提出至今,已指導臨床實踐四十余年,至今尚未棄用。然而該分型的一些解剖理念陳舊,切除范圍界定較為主觀,不能適應目前手術精準化的發展方向。2008年,醫師QUERLEU和MORROW[7]共同提出了宮頸癌根治性手術Q-M分型,被視為一座新的里程碑。該分型將盆腔器官、血管及神經等固定解剖結構作為標志,較Piver分型按照子宮韌帶估計切除范圍的方法更加精準。2011年,CIBULA等[4]對2008版Q-M分型做出更新,提出"淡化韌帶,強調結構"原則,進一步細化了子宮各支持韌帶中的血管、神經及淋巴組織結構,并采用三維化解剖層面定義切除范圍,使得基于新分型的手術更具可操作性。在此基礎上,Q-M分型于2017年被重新修訂[3],并被納入國際指南,成為指導當今宮頸癌根治性手術的新標準。

1.2 Q-M新分型手術子宮切除技術要點

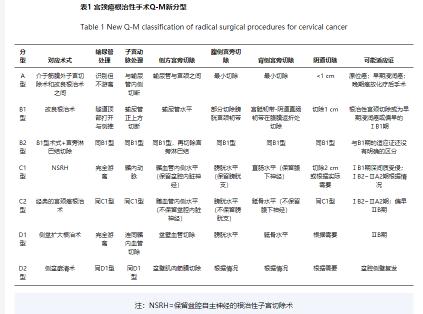

Q-M新分型將子宮切除范圍分為A、B、C、D型,其中B、C、D型下再設亞型(B1、B2、C1、C2、D1、D2型)。Q-M新分型摒棄了Piver分型以骶、主韌帶切除寬度及陰道切除長度來粗略估計切除范圍的方法,而是采用具體解剖結構作為參照來界定宮旁組織的切除范圍。Q-M新分型中淡化了主韌帶的概念,而以側方宮旁組織取而代之,包括子宮血管、宮旁淋巴結及自主神經結構,手術根據不同切除范圍對這些解剖結構進行精細處理,不再建議采用以往整體鉗夾主韌帶的方法。與Piver分型不同,Q-M新分型中納入了膀胱宮頸韌帶的解剖概念,并以此界定腹側宮旁的切除范圍。背側宮旁切除范圍按照則宮骶韌帶及陰道直腸韌帶來界定。此外,Q-M新分型不再強調過長的陰道切除,以提高患者術后生活質量。B型手術要求切除1 cm長度陰道,C型手術要求陰道切緣達腫瘤外2 cm。

按照Q-M新分型宮旁組織的切除范圍,A型手術是最小根治手術,范圍應介于筋膜外子宮切除與B型之間,但范圍大于筋膜外子宮切除術。B型手術即改良根治術,包括B1型及B2型。B1型手術要點為打開輸尿管隧道并外推輸尿管,在輸尿管水平切除側方宮旁組織,膀胱宮頸韌帶及骶韌帶只做部分切除。B2型手術是在B1的基礎上增加宮旁淋巴結切除。C型手術與廣泛性子宮切除術是應用最為普遍的一種手術方式,其技術要點是子宮動脈自起始部切斷,游離輸尿管并在髂內水平切除側方宮旁組織,腹側宮旁組織切除到膀胱,背側宮旁組織切除到直腸。根據是否保留盆腔自主神經,C型進一步分為C1型〔保留盆腔自主神經的根治性子宮切除術(nerve-sparing radical hysterectomy,NSRH)〕及C2型(不保留盆腔自主神經的常規廣泛子宮切除術)。D型手術為側盆擴大根治術,即要求宮旁組織切除至側盆壁。適用于一些ⅡB期患者及側盆復發患者,由于宮頸癌綜合治療手段的進步,目前本術式已經較少開展。宮頸癌根治術Q-M新分型要點見表1。

1.3 Q-M新分型中淋巴結切除要點

經典的宮頸癌根治術常規包括系統性盆腔淋巴結切除。Q-M新分型則將子宮切除方式及淋巴切除方式分開描述,提出淋巴結切除的4級高度和5種方法,4級高度為:盆腔淋巴結切除、髂總血管水平以下淋巴結切除、腸系膜下動脈以下淋巴結(低位腹主動脈旁)切除、腎血管以下淋巴結(高位腹主動脈旁)切除。5種切除方式為:前哨淋巴結活檢(SLNB)、腫大淋巴結活檢、隨機活檢、淋巴結系統切除及淋巴減瘤(切除多發腫大的轉移淋巴結)。在Q-M新分型的指導下,淋巴結處理趨向個體化,SLNB技術具有很好的臨床應用前景。

2 基于Q-M新分型理念的宮頸癌手術新技術

Q-M新分型中也納入了宮頸癌根治性手術的新技術,包括NSRH、SLNB、保留生育功能的根治性宮頸切除術等,進一步體現了宮頸癌手術的精細化、個體化及人性化。

2.1 NSRH

常規的廣泛子宮切除術會對盆腔自主神經結構造成不同程度的損傷,造成術后膀胱功能、直腸功能及性功能障礙。為了改善患者生活質量,Q-M新分型推薦將C1型(即NSRH)手術作為主要術式開展,美國國立綜合癌癥網絡(NCCN)指南也提出該術式適用于國際婦產科聯盟(FIGO)ⅠB1~ⅡA2期接受手術治療的早期宮頸癌患者[8]。國內專家共識推薦C1型手術適合于腫瘤直徑≤4 cm的ⅠB期、無宮頸深間質浸潤、無陰道受侵、無淋巴結轉移的危險因素者[9]。神經周圍侵犯則為C1型手術的禁忌證。

C1型手術的技術要點是在大范圍切除宮旁組織時解剖盆腔自主神經叢的各個結構,并對其進行保留。具體為:在處理宮骶韌帶時注意保留其外側的腹下神經;在切斷子宮深靜脈時保留其背側的盆腔內臟神經;切斷膀胱宮頸韌帶深層時注意保留下腹下神經叢膀胱支[9]。由于盆腔自主神經結構復雜、細小,C1型手術技術難度較大。建立C1型術式的簡化改良方法符合目前臨床需求。中國醫學科學院腫瘤醫院提出了保留盆腔自主神經平面的簡化改良方法。利用盆腔固有間隙,將盆腔自主神經結構置于輸尿管下方一層平面中整體保留,該方法避免了解剖具體神經結構的復雜步驟,有效簡化了C1型術式[10,11]。

2.2 保留生育功能的根治性宮頸切除術

隨著近年來宮頸癌發病的年輕化趨勢,在進行根治性手術的同時保留年輕宮頸癌患者的生育能力具有重要意義。在此,根治性宮頸切除術發揮著重要的臨床作用。早期宮頸癌保留生育功能手術具有嚴格的手術適應證,患者應為育齡期女性,具有強烈的保留生育的意愿且經評估具備生育潛力;腫瘤局限于子宮頸,最大直徑≤2.0 cm且距宮頸內口≥1.5 cm,無深間質受侵;對于腫瘤直徑>2.0 cm的ⅠB2期患者,可以先行新輔助化療;特殊類型宮頸癌不適合保留生育功能;術前應充分評估病情及與患者溝通[12]。

根治性宮頸切除術實施的前提是確保患者無盆腔淋巴結轉移。術中首先要通過盆腔淋巴結切除對轉移狀態做出全面評估。當前更加主張采用SLNB的方法取代淋巴結切除手術[8]。根治性宮頸切除范圍包括宮頸、宮頸旁組織及部分陰道,再進行子宮峽部與陰道斷端的吻合,重建生殖道。目前主張術中保留子宮動脈上行支以利于維持子宮和卵巢正常血液供應[12]。由于手術切除宮頸和宮頸旁組織廣泛,殘留的子宮峽部組織難以維持宮頸功能,推薦在術中常規行宮頸環扎術。保留生育功能的根治性宮頸切除術已經使得相當比例的早期宮頸癌患者受益,但由于手術創傷及宮頸功能不全問題,其中多數患者需要借助輔助生殖技術完成生育。

3 宮頸癌微創手術的實施

當前,腹腔鏡下宮頸癌根治術已經在國內外獲得普及。對于早期宮頸癌患者,國外及國內實施腹腔鏡下宮頸癌根治術的比例分別為49%[13]、30%[14]。手術具備視野放大、分離操作精細、能量器械先進、術中出血少、術后恢復快、切口美觀等優點,深受醫患青睞。然而,2018年刊登在The New England Journal of Medicine的兩篇文章卻證實腹腔鏡宮頸癌手術能影響患者預后。兩篇文章分別來自一項國際多中心Ⅲ期臨床試驗——宮頸癌腹腔鏡手術入路研究(LACC)[5]和一項基于美國美國國立癌癥研究所的監測、流行病、最終結果數據庫(SEER)的宮頸癌微創手術的真實世界研究(RWS)[6]。兩項研究同時發現經微創手術治療的早期宮頸癌患者的復發和死亡風險均顯著高于開腹手術者。由此,NCCN指南將開腹入路定為早期宮頸癌手術治療的標準方法[12]。

LACC及SEER-RWS研究認為舉宮操作、子宮標本切取方法及CO2氣腹環境是影響微創手術治療患者預后的因素[12]。舉宮杯長時間、大面積的擠壓宮頸腫瘤,違反了腫瘤不觸碰、免擠壓原則。腹腔內切開陰道違反了腫瘤隔離原則,脫落于腹腔的癌細胞與CO2相互作用可能增加轉移風險。針對以上問題,腹腔鏡微創手術需要進行以下改進,以便獲得今后安全應用。

3.1 改進無瘤操作

日本學者KANAO等[15]對陰道進行袖套縫合,全程隔離腫瘤,使宮頸癌腹腔鏡手術的復發率顯著下降。國內婦科專家則提出子宮懸吊法取代舉宮操作,并在切除子宮標本及取出等各個環節加強無瘤觀念,減少腫瘤的暴露與接觸,有效降低了腫瘤的復發率[16]。以上研究均體現了改進腹腔鏡無瘤技術的效果。目前已有經無瘤化改進的腹腔鏡宮頸癌手術的前瞻性研究正在進行中。

3.2 嚴格手術指征

已有大樣本回顧性研究指出腫瘤直徑≤2.0 cm的患者接受微創手術后不影響生存,因而提出將腫瘤直徑≤2.0 cm作為微創手術指征[17,18]。這部分患者也是改良宮頸癌根治性手術(Q-M新分型中的B型手術)的適應證,由此認為早期宮頸癌的改良根治性手術及保留生育功能的根治性宮頸切除術仍可采用腹腔鏡手術完成。我國一項多中心大數據RWS研究發現,當早期宮頸癌局部病灶≤3.0 cm時,腹腔鏡手術不對預后造成影響[19]。此外,一項來自中國醫學科學院腫瘤醫院的研究顯示,早期子宮頸腺癌患者接受腹腔鏡手術不影響腫瘤結局[19]。

3.3 加強醫患溝通及醫師培訓

LACC及SEER-RWS研究發布至今,國際上各大指南并未絕對禁止腹腔鏡宮頸癌根治術,但均強調需充分告知患者預后風險。因此,應將手術適應證、開腹及微創手術的利弊、可能的手術風險和受益等交代清楚,幫助患者做出決策。此外,LACC研究受到質疑的一點在于所納入的部分醫療中心微創手術量偏少,主刀醫師水平參差不齊[20]。腹腔鏡宮頸癌根治性手術高度依賴醫師的個人技術,技術欠佳不僅影響手術的根治性,也會導致并發癥。因此,當前應加強醫師的培訓與準入。

近年來Q-M新分型已經逐步替代Piver分型指導臨床實踐。在此前提下,宮頸癌手術正朝著精細化、個體化及人性化的方向發展。保留盆腔自主神經的子宮廣泛性切除術、保留生育功能的子宮頸廣泛性切除術以及SLNB等新技術的應用均充分體現了這一發展方向。手術微創化的方向也不會改變,克服腹腔鏡手術對預后的不良影響是當今亟待解決的關鍵問題。

本文無利益沖突。

參考文獻略

宮頸癌根治性手術的術式精準選擇與實施

王熙