科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

古人的智慧,往往超乎你的想象,一桿秤砣,一雙筷子,都蘊含著老祖宗的智慧,所以大家一直在使用筷子,機會每天都在買東西,可能卻沒有發現,老祖宗留在秤砣與筷子里的智慧。譬如,有多少人知道古人為何規定16兩是1斤,筷子的長度為7寸6分?有什么講究嗎?還別說,其中還真藏著老祖宗的一番智慧,炎黃子孫應該了解!那么先來看看筷子。

筷子在先秦時期,還不叫筷子,而是被稱為“梜”,在《禮記·曲禮上》則有相關記載:“羹之有菜者用梜。”在漢代時期,筷子被稱為“箸”,在《云仙雜記》中也有相關描述:“向范待侍,有漆花盤,科斗箸,魚尾匙。”一直發展到明朝時期,筷子才稱之為“筷”。

為什么老祖宗把筷子的長度,規定為7寸6分?

古人的7寸6分換算下來,等于現代的24厘米。之所以規定這個長度,首先任何物品首要考慮的都應是實用便捷,才能在后續考慮錦上添花的事。因此老祖宗規定筷子的長度為24厘米,首先考慮的就是這個長度使用起來最舒服。

此外,據古書記載,筷子七寸六分的長度,還代表著人的“七情六欲”,意指人與動物從本質上是不同的。也就說明了,人既生為人,就應該有人的樣子,應該有文明有禮儀,不能像動物那樣,伸嘴用食。

不僅如此,筷子有著漫長的發展歷程,所以早已在古人的使用中,融合進了生活、乃至人生的智慧!老祖宗在使用筷子時,講究配合與協調,把兩根筷子稱為“一雙”,所體現的是太極與陰陽的理念。

太極為“一”、陰陽為“二”,一即為二,二即為一,一含有二,合二則為一。而筷子在使用時,在其中一根動時,另一根則不動,如此才如陰陽、太極一般,在配合協調之下,使用巧勁,輕松把菜夾穩。

同時,在古人心中,現實與精神,肉體與靈魂最和諧自在的狀態便是合二為一。筷子在使用的過程中,亦是如此,在每天的使用中,折射出了老祖宗的信仰,與通達的生活智慧。

所以,別看筷子只是兩根細木、細竹……制作起來很簡單,可實際上,它可不止方便用餐那么簡單。要知道老祖宗即使是面對生活,從方方面面都是極為講究的,且盡可能地將智慧融入其中。如果大家了解了,便會驚嘆老祖宗的智慧、修養,是如此值得后人敬仰與學習的!

另外,為什么古人會把16兩定為1斤呢?

半斤八兩,向來是用來形容兩個價值相等的物品,因古人以16兩為1斤,那么8兩就是半斤了。

做好桿秤的關鍵所在,是確定好定盤星(秤桿上的第一顆星),如此才是一把好秤,而定盤星被人們比喻為事物的準繩。商人在進行買賣交易時,手中所提的繩紐,叫做秤毫,是為讓商人在約秤時,不能粗心大意,需明察秋毫,且在做生意時,不應該缺斤少兩。

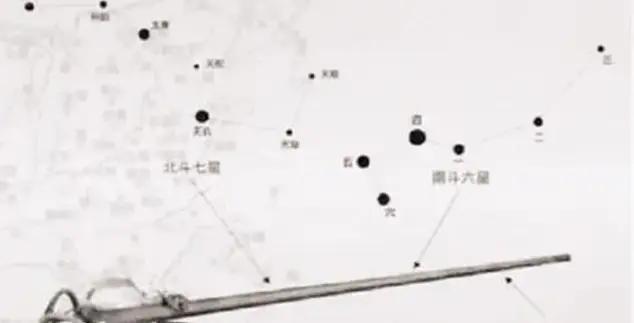

為什么古人把16兩定為一斤?眾所周知,一些古人是很通天象的,相傳他們在研究星象的過程中,發現天上有16星:南斗6星主生、北斗7星主亡、加之福壽祿三星,一共有16星。而16兩秤上的秤星,所代表的正是16顆星宿。

古人心中是有信仰的,在他們看來做生意賺錢應誠實無欺,不能缺斤少兩;損人利已。即使一個人能昧良心做買賣,因果循環,人在做,天在看,賣東西少人1兩,福星便會減這個人的福;少2兩,祿星便會減這個人的祿;少3兩,壽星便會減這個人的壽。

在古代,商人即便再有錢,也不會因有錢而受人們的尊重,彰顯著老祖宗的品格氣節。一桿秤,不僅僅古人的交易工具,還是老祖宗智慧的結晶,做人的哲理,對物質的準則與底線。

筷子,則是中國人吃飯夾菜時,必不可少的餐具之一,也是中華飲食文化的一種標志。筷子由中國所發明,是餐飲文明禮儀的象征,大概已有8000年的歷史。為此,中國人早已習慣用筷子吃飯,與中東等地粗曠的手抓式,或歐洲不夠便捷的刀叉式相較,中國的筷子既衛生方便又得體。

從一桿秤砣,一雙筷子上便可以看出,中國源遠流長而璀璨豐富的文明。那么,面對老祖宗留下的文化風俗財富,應讓子孫后代了解,學習并傳承,不然可惜了。

高俊一